- 更新日 : 2025年12月29日

【テンプレ付】労働者名簿の履歴はどこまで書けばいい?

労働者名簿の「履歴」については、法的に明確な記載範囲の定めはありません。そのため、記載する内容や範囲は会社の判断に委ねられています。

目次

労働者名簿で記載することが多い履歴の内容

労働者名簿の「履歴」には、従業員の入社前の経歴や社内での職務変遷を記載しますが、どこまで詳細に書くべきかについては、以下の順序で考えるとわかりやすいです。

1. 入社前の経歴

最初に記載するのは入社前の経歴です。

- 最終学歴

必須ではありませんが、必要に応じて最終学歴を記載します。例えば、「〇〇大学 経済学部 卒業」といった形で、最終学歴のみを記入することが一般的です。 - 職歴

必要に応じて、直前の職歴を記載します。例えば、「前職:営業マネージャー」「前職:〇〇株式会社 技術部」といった情報を記載すると、従業員の経験やスキルが把握しやすくなります。

2. 入社後の履歴

入社後の経歴も記載するとよいでしょう。入社後の異動や昇進、役職変更などの重要な人事異動があった場合は、その都度更新します。

- 部署や役職の変更

従業員が異動したり、昇進したりした場合は、日時とともに記録します。たとえば、「2023年4月:営業部に配属」「2025年10月:営業部リーダーに昇格」などのように具体的な情報を記載します。 - 業務内容の変更

業務内容が大きく変わった場合、もしくは異なる業務に就くようになった場合も記録しておきます。たとえば、「2026年4月:プロジェクト管理業務に従事」といった形で記録することで、業務範囲が明確にわかるようになります。

3. 特定の業務経験や資格取得(安全衛生上必要な場合)

業務内容によっては、安全衛生の観点から特定の経験を記録しておくと有用です。また、資格取得も業務に関連するものであれば記載します。

- 特定業務の従事歴

安全衛生管理のために特定業務の履歴が必要な場合もあります。たとえば、「2024年1月〜2026年3月:溶接作業に従事」「2027年〜:アスベスト除去作業の経験あり」といった記載が考えられます。 - 資格取得

業務に関連する資格を取得した場合は、その取得年月と資格名を記録します。例えば、「2025年4月:宅地建物取引士取得」「2026年9月:フォークリフト運転技能講習修了」と記載します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

従業員情報の一元管理を実現する方法

従業員情報の収集や転記、複数システムの情報更新など「従業員情報の管理」が複雑になっていませんか?

この資料では、従業員情報の管理でよくあるお悩みとマネーフォワード クラウド人事管理を活用した業務改善方法を紹介します。

労務管理業務のミス・トラブル防止ガイド~身上変更編~

本資料では、身上変更手続きの流れや、よくあるミス・トラブル事例を防ぐためのポイントを紹介します。

ぜひダウンロードのうえ、業務にお役立てください。

社員情報管理シート(ワード)

社員情報の管理にご利用いただける、ワード形式の管理シートです。ダウンロード後、直接入力や編集が可能です。

ぜひ、社内の社員情報管理や整理にお役立てください。

労働者名簿(ワード)

労働者情報の管理にご利用いただける、ワード形式の労働者名簿です。

直接入力や編集が可能になっておりますので、名簿の作成や管理にご活用ください。

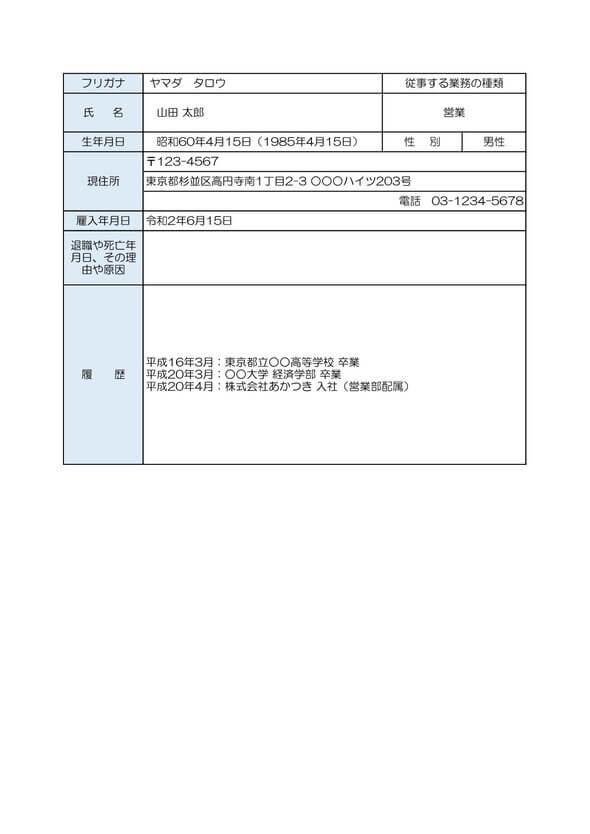

労働者名簿のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

労働者名簿の履歴に関しては法令で細かい記載方法が定められていない

労働者名簿の「履歴」欄に記載する内容について、法令上の具体的な指示はありません。従業員のキャリアや業務履歴が把握しやすくなるよう、必要に応じて更新しておくとよいでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

外国人労働者の受け入れ制度の種類とは?雇用までの流れもあわせて解説

人手不足により、外国人労働者の受け入れを検討している企業もいるでしょう。 令和6年10月時点では、外国人労働者が過去最多の230万人を超え、今後もますます外国人労働者が増加し、雇用…

詳しくみる人前での吊し上げはパワハラ?該当するケースや適切な指導との違いを解説

職場での「吊し上げ」は、内容によってはパワハラに該当する行為とみなされることがあります。そのため、問題が深刻化しないよう、適切な指導との違いを正しく理解しておくことが重要です。本記…

詳しくみる社宅の家賃相場はどれくらい?東京の相場や計算方法、税制上のメリットを解説

社宅制度は、企業が従業員に提供する福利厚生のひとつです。ただし、無償で提供すると給与として課税され、従業員の税制上の負担が増加してしまいます。適切な家賃設定は、従業員の満足度向上と…

詳しくみる役職とは?一覧を用いて順番、肩書きの意味を解説!

役職とは、会社の組織における立場や職務、責任の重さを表す重要なものです。役職の名称は会社によって異なりますが、名刺などに肩書があることで、相手の立場や職務を予想することができます。…

詳しくみる【延長・復帰日チェック付き】育休はいつまで?期間や給付金、延長や復帰日の決め方を解説

育休(育児休業)は男女問わず取得できる制度で、子どもが原則1歳になる前日まで取得できます。本記事では、育休の取得期間や育休手当、育休を延長するために満たさなければならない条件につい…

詳しくみる「休職するなら退職しろ・休職したら終わり」はパワハラ?ルールを解説

従業員が何らかの理由で休職を申請する際に、上司から「休職するなら退職しろ」や「休職したら終わり」と言われた場合は、パワハラになる可能性があります。 本記事では、休職を申請した際の上…

詳しくみる

-e1763456976307.jpg)

-e1763457332633.jpg)