- 更新日 : 2025年12月8日

【図解あり】派遣の3年ルールとは?3年を過ぎた場合の対応や、例外についてわかりやすく解説

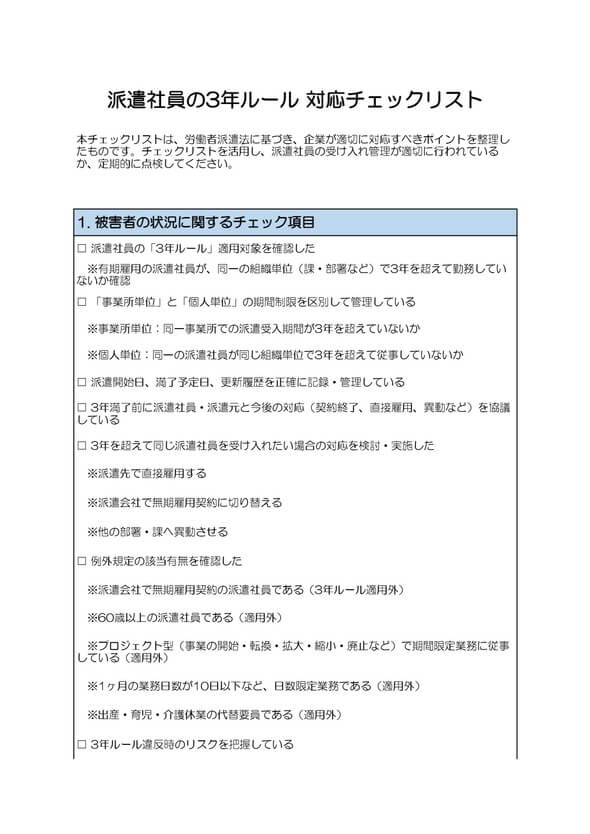

「派遣の3年ルール」とは、派遣社員の受け入れは同一事業所の同一部署で3年を超えてはいけないという労働者派遣法の定めです。企業の人事労務担当者としては、詳しく知っておきたいルールといえるでしょう。

本記事では、派遣の3年ルールについて解説します。3年を過ぎた場合の対応や例外も紹介しますので、適正な派遣社員の受け入れを行いましょう。

目次

派遣の3年ルールとは?

派遣の3年ルールとは、労働者派遣法に定める派遣社員の受入期間の制限ルールのことです。派遣の3年ルールの概要を確認していきましょう。

派遣の3年ルールには2種類ある

派遣の3年ルールには次の2種類があります。

- 派遣先の「事業所単位」の期間制限

- 派遣社員の「個人単位」の期間制限

「事業所単位」の期間制限とは、同一の事業所において3年を超えて派遣を受け入れられないというものです。2年の派遣受け入れ後に再度派遣社員を受け入れる場合、契約期間は1年に限定されます。

ただし、3年を超える日の1ヶ月前までに労働者の過半数で組織される労働組合の意見を聴取(同意は必要ない)するなどの手続きを踏めば、期間の延長が可能です。

引用:平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項【派遣先の皆様へ】|厚生労働省

「個人単位」の期間制限とは、同じ派遣社員を同一事業所(※)の同一部署において、3年を超えて受け入れられないというものです。ただし部署が変われば、同一事業所で派遣社員として受け入れることが可能です。

※雇用保険の適用事業所と同じで、場所的に独立する工場や事務所、店舗など

引用:平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項【派遣先の皆様へ】|厚生労働省

派遣の3年ルールの対象者

派遣の3年ルールの対象となるのは、派遣元と有期雇用契約を結んでいる派遣社員です。有期雇用契約とは、期間(◯か月や◯年など)を定めて行う労働契約のことです。

派遣社員の中には雇用期間の定めがない無期雇用契約を締結している人もいますが、こちらは派遣の3年ルールの対象にはなりません。

派遣の3年ルールができた背景

派遣の3年ルールは、2015年9月に労働者派遣法(正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)が改正されてできました。改正前の派遣社員の受入期間は業種によっては無制限でしたが、改正により3年に制限されました。

改正の理由は、事業主と比べて立場の弱い派遣社員の保護です。企業にとって派遣契約は業務の繁閑に応じた人員の調整弁として有用ですが、派遣社員は雇用が不安定な状態です。

3年ルールによって、派遣社員の不安定な雇用状態が長期するのを防ぐとともに、企業に正社員(または無期契約社員)としての雇用を促しています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド

雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。

本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。

派遣の3年ルールが過ぎたらどうなる?

派遣の3年ルールが過ぎれば派遣契約は終了しますが、派遣社員にとってはその後の働き方は重要な課題です。また、派遣先の会社で雇用する場合など、派遣先の人事労務担当者が関係する可能性があります。派遣契約3年経過後、派遣社員の主な働き方は次の通りです。

- 直接雇用に切り替え

- 部署移動する

- 無期雇用へ変更

- 派遣先を変える

それぞれのケースについて解説します。

直接雇用に切り替え

直接雇用とは、派遣先の企業が派遣社員を雇用することです。派遣中の仕事振りを見て自社で採用すれば、3年ルールが過ぎていても仕事を続けてもらうことは可能です。

ただし、派遣社員や派遣元企業の同意は必要です。派遣社員が同意すれば、契約形態は正社員でも契約社員でも問題はありません。

部署移動する

前述の通り「個人単位」の期間制限は、同一事業所の同一部署で3年を超えて働けません。つまり、仕事をする部署を変えれば同一事業所で派遣社員として受け入れても問題がないということです。

派遣先の企業と派遣社員が別の部署での派遣労働を希望するのであれば、派遣元企業の同意を得て新しい派遣契約を締結することになります。別の部署でこれまでとは違う仕事をしてもらう場合、従来と同様の成果を期待できるかどうかを慎重に判断しましょう。

無期雇用へ変更

無期雇用へ変更とは、派遣元企業との有期雇用契約を無期雇用契約に変更してもらうことです。無期雇用契約の派遣社員は派遣の3年ルールの対象外となるため、派遣契約3年経過後でも派遣社員として受入可能です。

この場合、仕事をしてもらうのは従来と同じ部署でも違う部署でも問題ありません。

派遣先を変える

派遣契約3年経過後に、派遣先企業を変えて派遣社員を継続することは問題ありません。派遣の3年ルールは同一事業所での派遣期間に対するものだからです。

また、派遣社員には別の派遣会社で仕事をしたり、転職して正社員になるなどの選択肢があります。

派遣の3年ルールのメリット・デメリット

派遣の3年ルールは、企業や派遣社員にとってメリットとデメリットがあります。それぞれについて解説します。

企業のメリットとデメリット

派遣先の企業にとって、派遣の3年ルールには次のメリットがあります。

- 3年間の経験を積んだ優秀な人材を直接採用できるチャンスが生まれる

- 3年で担当者を入れ替えることで業務の属人化を防げる

など

一方、デメリットとして次のことが考えられます。

- 業務に慣れた人材に継続して仕事をしてもらえない

- 担当者の入れ替えにともない、新規の採用や教育、引き継ぎの手間や費用がかか

など

派遣社員のメリットとデメリット

派遣先の企業にとって、派遣の3年ルールには次のメリットがあります。

- 派遣期間の終了時期が明確なので終了後の働き方計画を立てやすい

- 派遣先企業で雇用してもらえるチャンスがある

など

主なデメリットは次の通りです。

- 次の派遣先が見つからないと収入が途絶える

- 3年で仕事が変わるため専門的な知識が身につきにくい

など

派遣の3年ルールが例外になるパターン

派遣の3年ルールについて解説してきましたが、派遣社員の属性や派遣契約の内容によっては3年ルールが適用されないケースもあります。主なケースを紹介します。

派遣元企業に無期雇用されている派遣スタッフ

派遣元企業に無期雇用されている派遣社員には、派遣の3年ルールは適用されません。3年ルールの対象は、有期雇用契約の派遣社員に限定されているからです。無期雇用の派遣社員は安定した雇用が見込めるために、3年ルールの対象にはなりません。

60歳以上の派遣スタッフ

60歳以上の派遣社員にも、派遣の3年ルールは適用されません。60歳という年齢は、3年の派遣期間が終了した時点で判断します。定年後の再就職など、高齢者の雇用をできるだけ長期間確保するための対応です。

有期プロジェクト業務

有期プロジェクト業務に従事する場合、派遣の3年ルールは適用されません。有期プロジェクト業務とは、一定期間内にプロジェクトの終了が確定している業務です。大規模な建物建設やシステムの構築など、3年を超えるような長期プロジェクトが対象となります。

日数限定業務

勤務日数が限定されている業務に従事する場合も、派遣の3年ルールの対象外です。次の2条件をいずれも満たす業務が対象です。

- 1ヶ月の勤務務日数が通常の労働者の所定労働日数の半分以下

- 1ヶ月勤務日数が10日以下

産前産後、育児休業・介護休業代替業務

産前産後休業や育児休業、介護休業を取得した人の代替要員として業務に従事する場合も、派遣の3年ルールの対象外です。休業している人が業務に復帰すると、業務が終了することが確実であるからです。

派遣の3年ルールと5年ルールの違い

「派遣の3年ルール」と混同しやすいものに「5年ルール」というものがあります。間違わないように確認しておきましょう。

5年ルールは無期転換ルールともいわれており、「有期雇用の労働者が5年を超えて更新された場合、労働者が申し込みすれば無期雇用に転換できる」というものです。労働者が申し込みすれば、企業はこれを拒否できません。

雇用の不安定な有期雇用の労働者を、長期間そのままで放置しないように設けられました。

5年ルールは無期転換が可能となる有期雇用期間を定めたルールであるのに対し、3年ルールは派遣期間の制限に関するもので全くの別物です。また、5年ルールは派遣社員を含めた有期雇用労働者全員が対象であるのに対し、3年ルールの対象は派遣社員に限定されます。

派遣の3年ルールを正しく理解して適切に対応しよう

派遣の3年ルールは派遣社員の受入期間の制限に関するもので、「事業所単位」の期間制限と「個人単位」の期間制限があります。個人単位の3年ルールは、派遣社員を同一事業所の同一部署で3年を超えて受け入れられないというものです。

派遣社員を受け入れるときは、対象者や例外などを正しく理解して適切に対応しましょう。また、事前にメリットとデメリットをよく検討することも重要です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

従業員貸付制度は信用情報に影響する?理由や利用するデメリットなども解説

従業員貸付制度は、従業員が急な出費や生活費の確保を目的に会社から有利な条件でお金を借りられる制度です。一方、制度の利用にあたって気になるのが、自分の信用情報への影響でしょう。この記…

詳しくみる特定理由離職者とは?失業保険の受給条件や対象範囲をわかりやすく解説

特定理由離職者とは、契約満了や家庭の事情・健康上の理由など、やむを得ない事情で退職した人を指し、通常の自己都合退職よりも有利な条件で失業保険を受け取れます。 本記事では、特定理由離…

詳しくみる診断書はパワハラの証拠になる?診断書が必要になる手続きやもらい方を解説

職場で発生したパワハラ行為は、加害者から受けた身体的な攻撃や精神的な攻撃により被害を受けたことを証明する必要があります。パワハラ被害の証明として、医療機関が作成した診断書は、行為に…

詳しくみる退職勧奨(退職勧告)とは?解雇との違い・法的な注意点・判例を解説

Point退職勧奨と退職勧告の違いまとめ退職勧奨と退職勧告は、どちらも会社が従業員へ自発的な退職を促す「お願い」であり、法的な定義や強制力の有無に違いはない同義語です。 法的効力と…

詳しくみる【社労士監修】労働基準法施行規則第18条とは?有害業務の具体例や罰則、判例をわかりやすく解説

労働基準法施行規則第18条は、一定の危険性や健康への悪影響が懸念される「有害業務」について、1日あたりの残業時間に制限を設けた規定です。企業が労働時間を延長する際、対象業務によって…

詳しくみる外国人の入社手続きについて徹底解説!注意点や入社後のフォローも解説

自社に外国人を入社させる際には、入社前後に行わなければならない手続きや気をつけたいポイントがあります。本記事では、手続きの概要や注意点のほか、外国人の入社後に行うとよいフォロー・サ…

詳しくみる