- 更新日 : 2025年11月25日

【テンプレ付】時間外労働の割増率とは?法定ルールと計算方法を解説

時間外労働の割増率は、労働の種類(法定外・深夜・休日)や時間数(月60時間超)によって法定の基準が異なります。そのため、残業代の計算を間違うと、意図せず未払いが発生しコンプライアンス違反となるリスクにつながります。中小企業の経営者や人事担当者にとって、毎月の給与計算での時間外労働の取り扱いは、正確性が求められる業務ではないでしょうか。

本記事では、中小企業も対象となった「月60時間超」の割増ルールを含め、法定の割増率の基本から、複雑な重複計算、適用除外ケースまでをわかりやすく解説します。

目次

時間外労働の割増率とは?

時間外労働の割増率とは、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えた労働や、深夜・休日の労働に対して、通常の賃金に上乗せして支払うべき法定の割合を指します。

このルールは、労働基準法第37条で定められており、基準を満たす労働が発生した場合には、会社は必ず割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。

参照:労働基準法第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)|e-GOV

割増賃金の対象となる3つの労働

割増賃金の対象となる労働は、時間外労働(法定外残業)、深夜労働、法定休日労働があります。

- 時間外労働(法定外残業)

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させた場合。 - 深夜労働

原則として22時(午後10時)から翌5時(午前5時)までの間に労働させた場合。 - 法定休日労働

労働基準法で定められた「法定休日」(毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上)に労働させた場合。

法定内残業と法定外残業の違い

「残業」には法定内残業と法定外残業の2種類あり、割増賃金の扱いが異なります。

法定内残業

会社の就業規則などで定められた「所定労働時間」(例:1日7時間)は超えているが、法律で定められた「法定労働時間」(1日8時間)の枠内におさまる残業を指します。

(例)所定労働時間が9時~17時(休憩1時間・実働7時間)の会社で、18時まで働いた場合の「17時~18時」の1時間。

この時間については、法律上、割増賃金の支払義務はありません。ただし、通常の賃金(1.0倍)の支払いは当然必要です。

法定外残業

「法定労働時間」(1日8時間・週40時間)を超えた残業を指します。こちらが、法律で割増賃金の支払いが義務付けられている「時間外労働」です。

(例)所定労働時間が9時~17時(休憩1時間・実働7時間)の会社で、19時まで働いた場合の「18時~19時」の1時間(1日8時間を超えるため)。

実務上、残業代を計算する際は、まずこの2つを区別することがスタートラインとなります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)

割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。

本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

36協定の締結・更新ガイド

時間外労働や休日労働がある企業は、毎年36協定を締結して労働基準監督署に届出をしなければなりません。

本資料では、36協定の役割や違反した場合の罰則、締結・更新の手順などを社労士がわかりやすく解説します。

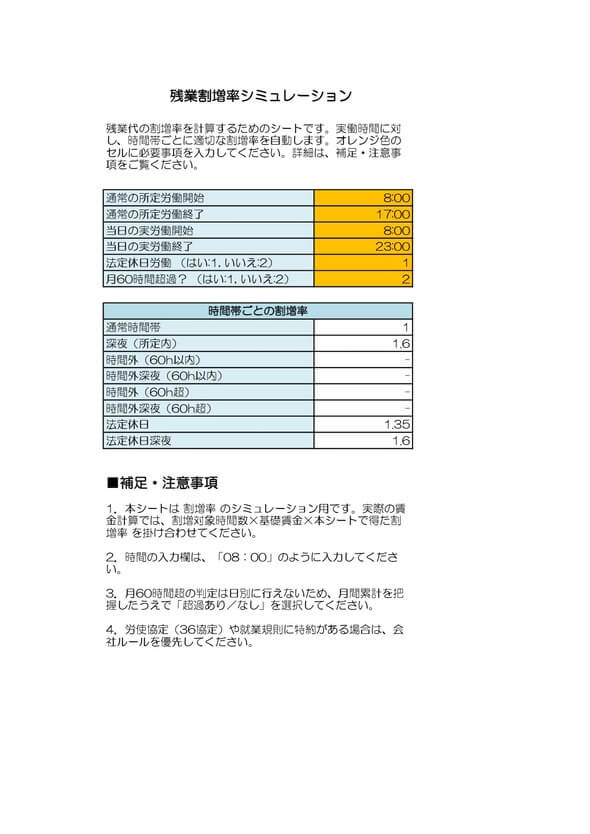

時間外労働の割増率の一覧

労働の種類ごとに、法律で定められた最低割増率が異なります。

法定時間外労働は25%以上、法定休日労働は35%以上、深夜労働は25%以上です。また、時間外労働が月60時間を超えた部分については50%以上となります。

法定割増率の一覧表

労働基準法で定められている割増賃金(残業代など)の最低割増率は、以下のとおりです。割増賃金は一般的に、残業手当・休日手当・深夜手当と呼ばれ、労働の種類ごとに法律で定められた割増率が異なります。

自社の就業規則が、この基準を下回っていないか確認しましょう。

| 労働の種類(一般的な手当名) | 支払う条件 | 割増率 (最低) |

|---|---|---|

| 法定時間外労働(残業手当・時間外手当) | 1日8時間・週40時間を超えた分 | 25%以上 |

| (上記のうち) 月60時間を超える法定時間外労働 | 1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた分 | 50%以上(※) |

| 深夜労働(深夜手当) | 22時から翌5時までの労働 | 25%以上 |

| 法定休日労働(休日手当) | 法定休日 (週1日 or 4週4日) の労働 | 35%以上 |

(※)月60時間超の時間外労働に対する割増率50%以上は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。

参照: しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編|東京労働局

これらの割増率はあくまで法律上の最低基準です。企業がこれ以上の割増率(例:法定時間外労働を30%とする)を就業規則で定めることは問題ありません。

月60時間超の割増率50%は中小企業も対象?

2023年4月1日から、月60時間を超える法定時間外労働に対する割増率50%以上の規定が、中小企業にも全面的に適用されています。

これまでは大企業のみの適用で、中小企業には猶予措置が取られていましたが、その猶予期間が終了しました。

参照:2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

この猶予措置の終了により、中小企業においても、月60時間を超える残業をさせた場合のコストが大幅に増加しました。

例えば、月70時間の法定時間外労働が発生した場合、

- 60時間までの部分:60時間 × 1.25倍

- 60時間を超えた部分:(70時間 – 60時間) = 10時間 × 1.50倍

という計算が必要になります。

人事・労務担当者は、給与計算ソフトがこの計算(60時間を境にした割増率の変動)に正しく対応しているかを確認し、場合によっては長時間労働の抑制策を強化する必要があるでしょう。

代替休暇の制度とは?

月60時間超の時間外労働を行った労働者に対して、健康確保の観点から、引き上げ分の割増賃金(50% – 25% = 25%分)の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与する制度も利用できます。

この制度を導入するには、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、労使協定を締結しなければなりません。

時間外労働が深夜や休日に重なった場合の割増率は?

法定時間外労働が深夜に及んだ場合や、法定休日に深夜まで労働した場合など、複数の割増条件が重なったときは、割増率は合算されます。

ただし、「法定時間外労働」と「法定休日労働」は重複しません。

| 重複パターン | 計算式 | 合計割増率 |

|---|---|---|

| 法定時間外労働 + 深夜労働 | 25% + 25% | 50%以上 |

| 法定休日労働 + 深夜労働 | 35% + 25% | 60%以上 |

| 月60時間超の時間外 + 深夜労働 | 50% + 25% | 75%以上 |

なぜ法定休日と時間外は重複しない?

実務で間違いやすい点として、法定休日の労働には、「時間外労働」という概念がないことが挙げられます。

法定休日は、労働すること自体が通常とは異なるため、1日8時間を超えても超えなくても、労働した時間すべてが「法定休日労働」として35%以上の割増対象となります。

したがって、法定休日に10時間働いた場合、「8時間までは35%、超えた2時間は35%+25%=60%」とはなりません。10時間すべてが35%割増です(ただし、その労働が深夜22時~5時にかかった場合は、深夜割増25%が加算され60%となります)。

所定休日(法定外休日)の扱いに注意

会社が週休2日制(土・日休み)で、日曜日を「法定休日」、土曜日を「所定休日(法定外休日)」と定めているケースを考えます。

- 日曜日(法定休日)に出勤した場合

労働した時間すべてが「法定休日労働」となり、35%以上の割増率が適用されます。 - 土曜日(所定休日)に出勤した場合

この日の労働は「休日労働」ではなく、「時間外労働」として扱われる可能性があります。

その週の月曜から金曜までの労働時間と、土曜日の労働時間を合計し、週の法定労働時間(40時間)を超えた部分が、「法定時間外労働」として25%以上の割増対象となります。

時間外労働の割増率の計算ミスを防ぐには?

割増率を正しく把握していても、計算の「基礎」や「集計方法」を間違うと、残業代の未払いにつながります。

実務で特に注意すべき点は、「割増賃金の計算基礎」と「月60時間のカウント方法」です。

1. 割増賃金に含めない手当を理解する

割増賃金は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数」で計算します。この「1時間あたりの賃金」を算出する際、月給から除外すべき手当があります。

法律で除外が認められているのは、労働との関連性が薄く、個人の事情に基づいて支給される以下の手当です。

- 家族手当

- 通勤手当

- 別居手当

- 子女教育手当

- 住宅手当(ただし、支給基準が「全員に一律」などの場合は除外できないケースあり)

- 臨時に支払われた賃金(結婚祝金など)

- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

参照:割増賃金を計算する際の基礎となる賃金とは?|厚生労働省

これら以外の手当(例:役職手当、資格手当、皆勤手当など)は、すべて計算の基礎に含めなければなりません。

2. 月60時間超のカウント方法

月60時間超の50%割増を適用する際、どの労働時間を「60時間」にカウントするかが重要です。

カウントの対象となるのは「法定時間外労働」のみです。「法定休日労働」の時間は含まれません。

- 法定時間外労働:50時間

- 法定休日労働:15時間

- 合計:65時間

この場合、合計は60時間を超えていますが、法定休日労働の15時間を除いてカウントするため、法定時間外労働は50時間です。したがって、この月は「月60時間超」の対象とはならず、50%割増は適用されません。

時間外労働の割増賃金が支払われないケースとは?

特定の立場や業務に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間・休憩・休日の規定が適用されず、結果として時間外・休日の割増賃金の支払いが不要となる場合があります。

ただし、深夜労働の割増(25%)は、原則としてすべての人に適用されます。

管理監督者

労働基準法第41条で定められる「管理監督者」は、時間外・休日の割増賃金の対象外です。「名ばかり管理職」が問題とならないよう、実態に基づいた判断が求められます。

- 経営方針の決定に関与するなど、経営者と一体的な立場にある。

- 出退勤について厳格な管理を受けない、自身の裁量がある。

- その地位にふさわしい賃金(役職手当など)が支払われている。

管理監督者であっても、深夜割増(25%)は支払う必要があります。

参照:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省

役員(取締役など)

会社と「雇用契約」ではなく「委任契約」を結んでいる取締役や監査役などの役員は、労働基準法上の「労働者」にあたらないため、割増賃金を含む労働基準法の規定は適用されません。

ただし、「執行役員」や「工場長」などの肩書であっても、実態としてほかの従業員と同じように指揮命令を受けて働き、労働者としての側面が強い場合は「兼務役員(使用人兼務役員)」として、労働者部分については労働基準法が適用されます。

監視または断続的労働の従事者

労働が間欠的(手待ち時間が多い)で、身体や精神的な負荷が低い業務に従事する労働者です。具体的には、ビルの守衛や宿直、役員運転手などが該当する場合があります。 この適用を受けるには、事前に労働基準監督署長の許可を得なければなりません。

特定の事業に従事する者

農業、畜産業、水産業、養蚕業といった、第一次産業の一部が該当します。 これらの事業は、天候や自然条件に作業が大きく左右されるため、労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定が適用除外とされています。

機密の事務を取り扱う者

経営者の秘書など、経営者と活動が一体不可分であり、厳格な労働時間管理になじまない業務に従事する者が該当します。経営者や管理監督者と活動が不可分であることのほか、機密の事務を取り扱う職務であることや、待遇が職務内容や勤務実態に見合ったものであることなどが要件となります。

フレックスタイム制など時間外労働の割増率は?

フレックスタイム制や変形労働時間制を採用している場合、時間外労働(残業)を計算する期間や方法が通常と異なります。

これらの制度では、1日単位ではなく、設定された「清算期間」や「対象期間」の総労働時間で、法定労働時間を超えたかどうかを主に判断します。

フレックスタイム制の場合

フレックスタイム制では、労働者が日々の始業・終業時刻を自由に決められます。

時間外労働は、「清算期間」(通常1~3ヶ月)における実労働時間が、その期間の「法定労働時間の総枠」を超えた場合に発生します。超えた時間が法定時間外労働(25%割増)となります。

清算期間が1ヶ月を超える場合は、1ヶ月ごとにも「週平均50時間」を超えた時間を時間外労働として清算する必要があります。

参照:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合

1ヶ月単位の変形労働時間制は、月単位で労働時間を調整し、特定の週や日に法定労働時間を超えて働ける制度です。この制度で法定時間外労働となるのは、以下のパターンです。

- 就業規則などで定めた1日の所定労働時間が8時間を超える日

→ その定めた時間を超えた時間 - 就業規則などで定めた1週の所定労働時間が40時間を超える週

→ その定めた時間を超えた時間 - 上記1、2以外で、1日8時間または1週40時間を超えた時間

- 対象期間の法定労働時間の総枠を超えた時間(上記1~3で計算した時間を除く)

これらの時間を集計して、割増賃金を計算します。計算が非常に複雑になるため、勤怠管理システムの利用が現実的でしょう。

法定割増率の正しい理解が、残業代計算のミスを防ぐ

時間外労働の割増率は、法定外残業25%、月60時間超50%、深夜25%、法定休日35%が法定の最低基準です。特に2023年4月からは、中小企業も「月60時間超50%」の対象となり、給与計算実務での正確な対応が必須となりました。

法定内残業との違いや、深夜・休日労働が重なった場合の合算ルール(例:時間外+深夜=50%、休日+深夜=60%)を正確に把握しなければなりません。

また、割増賃金の基礎から除外する手当(家族手当や通勤手当など)や、月60時間のカウントに法定休日労働を含めない点も、計算ミスを防ぐ上で重要なポイントです。

法改正に対応した勤怠管理体制を整備し、コンプライアンスを順守した賃金計算を行いましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

36協定がない会社は違法?リスクやない場合の対策を解説

企業の労務管理において36協定(さぶろくきょうてい)は欠かせません。しかし、「36協定を結ばずに残業させている」「そもそも36協定を知らない」といった企業も少なくありません。 36…

詳しくみる有給休暇申請メールの書き方は?例文をもとに上司へのマナーや伝え方をわかりやすく解説

有給休暇の取得時は、メールで上司や人事に連絡することが大切です。本記事では、有給休暇取得時のメールの書き方や例文、マナー、注意点などを詳しく解説します。ビジネスマナーを守った正しい…

詳しくみる中小企業から大企業まで規模別に解説!テレワーク導入のやり方

テレワークは政府が推進する、働き方改革や社員の生産性、企業ブランド向上、採用強化などさまざまなメリットがある働き方です。今回はテレワークの導入の仕方や導入のメリットデメリットを解説…

詳しくみる勤怠締め日にやることは?正しい締め処理の方法や作業を効率化するポイントを解説

勤怠締め日の作業は、正確な給与計算を行うために重要です。労働時間の集計から各種手当の確認、法的な要件の遵守まで、多岐にわたるタスクが含まれます。担当者にとっては、毎月決まって訪れる…

詳しくみる正社員の勤務時間を変更するには?自己都合・会社都合のルールと手続きまとめ

正社員として働く中で、育児や介護、自身の健康状態の変化といったライフステージの変化により、「勤務時間を変更したい」と考える場面は少なくありません。また、会社側も経営状況の変化から勤…

詳しくみる労働時間とは?含まれる範囲や上限、計算方法を解説

会社で雇用される従業員には、原則として働くべき時間が定められています。その時間は勤務先や従業員ごとに異なりますが、正確に把握すべきであることに変わりはありません。 当記事では、労働…

詳しくみる

.png)