- 更新日 : 2025年11月25日

雇用保険資格喪失届の郵送方法は?添付書類や返信用封筒、提出期限などを徹底解説

従業員の退職に伴い発生する「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出は、事業者の重要な義務です。多忙な中で、手続きを郵送で済ませたいと考える人事・労務担当者の方も多いでしょう。

本記事では、雇用保険資格喪失届の郵送手続きについて、初めての方にもわかりやすく解説します。

目次

雇用保険資格喪失届は郵送での提出が可能

雇用保険資格喪失届は、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ郵送で提出できます。そのため、ハローワークの窓口へ出向く時間がない場合でも、適切な手順を踏むことで法的な手続きを完了させることが可能です。

郵送提出のメリット・デメリット

雇用保険資格喪失届の郵送での提出は、利便性が高い一方、注意すべき点も存在します。それぞれの特徴を理解し、自社に合った方法を選択しましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 時間と場所を選ばない | 書類不備の際に時間がかかる |

| 窓口での待ち時間がない | 郵送事故のリスクがある |

| 移動コストを削減できる | 到着確認に手間がかかる場合がある |

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

雇用保険資格喪失届の郵送手続き

雇用保険資格喪失届を郵送する際の具体的な作業内容と注意点を詳しく解説します。

1. 必要書類を準備する

まず、以下の書類一式を準備しましょう。

- 雇用保険被保険者資格喪失届

ハローワークの窓口、または「ハローワークインターネットサービス」から様式をダウンロードして印刷します。 - 添付書類

退職の事実を確認できる書類(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳の写しなど)が必要です。 - 雇用保険被保険者離職証明書(離職票)

退職者が交付を希望する場合に必要です。3枚複写の専用様式で、事前にハローワークで入手しておく必要があります。 - 返信用封筒

事業主控や離職票の返送を希望する場合に同封します。切手を貼り、返送先の住所・会社名を明記しておきましょう。 - 送付状(添え状)

必須ではありませんが、同封書類の内容や担当者連絡先を記載すると、ハローワーク側が確認しやすくなります。

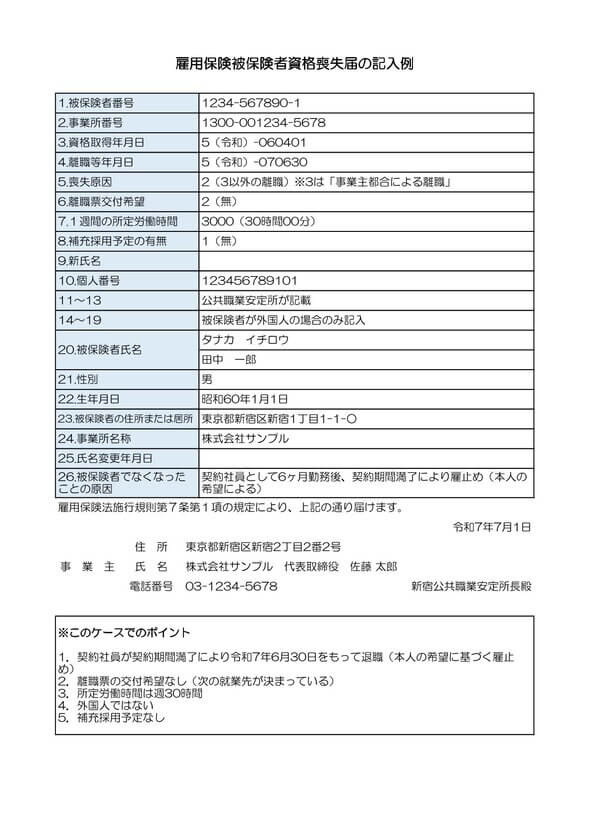

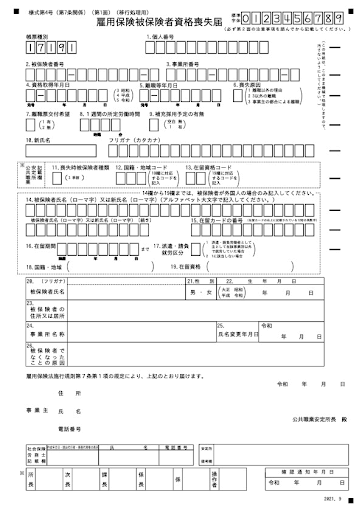

2. 雇用保険資格喪失届を作成する

出典:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワークインターネットサービス

雇用保険資格喪失届の記入ミスは、手続き遅延の最も多い原因です。特に以下の項目は慎重に記入してください。

- 個人番号

被保険者であった退職者などのマイナンバーを記入します。その際には、必ず利用目的を伝えたうえで、番号の確認と本人確認を忘れずに行いましょう。 - 被保険者番号、事業所番号

雇用保険適用事業所設置届の控えや、過去の被保険者資格取得届の控えで正確な番号を確認します。 - 離職年月日

在籍最終日(退職日)を記入します。 - 喪失原因

「1 離職以外の理由」「2 3以外の離職」「3 事業主の都合による離職」から該当するものを選択します。自己都合退職の場合は「2」を選びます。 - 離職票交付希望

退職者が離職票の交付を希望する場合は「1 有」に、希望しない場合は「2 無」に〇をつけます。59歳以上の従業員の場合は、本人の希望にかかわらず交付が必須です。 - 被保険者でなくなったことの原因

喪失原因の理由を具体的に記入します。(例:自己都合による退職、契約期間満了のため 等)

書き損じた場合は、「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」で訂正します。

3. 封筒を準備し、宛名を書く

書類一式を折らずに入れられる「角形A4号」または「角形2号」の封筒を使用するのが一般的です。

- 宛名(提出先)

管轄ハローワークの正式名称と担当部署名(例:「〇〇公共職業安定所 雇用保険適用課 御中」)を正確に記入します。 - 赤字での明記

封筒の表面に、赤字で「雇用保険被保険者資格喪失届 在中」と書き添えましょう。これにより、ハローワーク内で担当部署へスムーズに振り分けられます。 - 差出人

裏面には、自社の郵便番号、住所、会社名、担当者名を忘れずに記入してください。

4. 返信用封筒を同封する

事業主控や離職票の返送を希望する場合は、返信用封筒の同封が必須です。

返信用封筒には、あらかじめ自社の住所・会社名を記入し、必要料金分の切手を貼っておきましょう。切手料金が不明な場合は、少し多めの金額の切手を貼っておくと安心です。

5. 郵便局から発送する

個人情報を含む重要書類のため、郵送履歴が残る方法で発送するのがおすすめです。

- 特定記録郵便: 郵便物の引き受けを記録し、配達状況を追跡できます。料金も比較的安価です。

- 簡易書留: 引き受けと配達が記録され、万一の紛失時には損害賠償があります。より確実性を求める場合におすすめです。

- 普通郵便: 追跡ができず、万が一の不達・遅延時に証明する手段がありません。リスク管理の観点から避けましょう。

雇用保険資格喪失届の郵送時に必要な添付書類

雇用保険資格喪失届を郵送する際は、原則として記載内容を証明するための添付書類が必要です。

これらの添付書類は、雇用保険法施行規則第7条に基づき、被保険者が離職した事実や年月日、賃金支払状況などを客観的に確認するために求められています。

これらの書類は、いずれも写し(コピー)で問題ありません。 郵送前に、必要な期間のものが揃っているか、記載内容が資格喪失届と一致しているかを必ず確認してください。

| 書類名 | 概要 |

|---|---|

| 労働者名簿 | 労働者の氏名、生年月日、雇入年月日などが記載されたもの |

| 出勤簿 or タイムカード | 離職日までの出勤状況が確認できるもの(離職日を含む月分) |

| 賃金台帳 | 離職日までの賃金の支払い状況が確認できるもの(離職日を含む月分) |

| (該当者のみ) 退職届など | 自己都合退職の場合、退職願や退職届の写しなど、離職理由が確認できる書類 |

| (該当者のみ) 解雇予告通知書など | 事業主都合による離職の場合、その事実が確認できる書類の写し |

雇用保険資格喪失届の提出先

雇用保険資格喪失届の提出先は、会社の事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。退職した従業員の住所地を管轄するハローワークではない点に、くれぐれもご注意ください。

自社の管轄ハローワークがわからない場合は、厚生労働省のウェブサイトで検索できます。複数の支店がある場合は、それぞれの事業所が所在する地域を管轄するハローワークへ個別に提出が必要です。郵送先を誤ると手続きが大幅に遅延するリスクがあるため、発送前に必ず宛先を確認しましょう。

雇用保険資格喪失届の提出期限

雇用保険資格喪失届の提出期限は、従業員が退職した日(資格喪失日)の翌々日から起算して10日以内です。郵送の場合は、この期間内にハローワークに到着する必要があります。

たとえば、9月30日に退職した場合、資格喪失日は10月1日となり、その翌日である10月2日から10日後の10月11日が提出期限です。

この期限は雇用保険法で定められた法的な義務であり、遅延すると罰則の対象となる可能性があります。

提出期限に遅れた場合の罰則やリスク

正当な理由なく提出が遅れると、以下のようなリスクが生じます。

- 法律による罰則: 雇用保険法第83条に基づき、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

- 退職者への影響: 離職票の発行が遅れ、退職者が失業保険(基本手当)の受給手続きを速やかに開始できなくなります。これにより、退職者との間でトラブルに発展するケースもあります。

- 助成金の申請への影響: 雇用関連の助成金を申請している場合、適正な手続きが行われていないとして不支給の原因となることがあります。

万が一、やむを得ない事情で期限を過ぎてしまった場合は、速やかに管轄のハローワークに電話で連絡し、指示を仰いでください。その際、「遅延理由書」の提出を求められることがあります。

雇用保険資格喪失届を正しく郵送しよう

本記事では、雇用保険資格喪失届の郵送について、具体的な手順や注意点を解説しました。雇用保険資格喪失届の手続きは、法律で定められた事業主の重要な義務であると同時に、退職した従業員のその後の生活を支える上で欠かせないものです。本記事で紹介した手順とチェックポイントを活用し、正確かつスムーズな郵送手続きを完了させましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

厚生年金保険の加入条件

厚生年金保険は、年金額が国民年金に上乗せされ、保険料も労使折半で支払うため、労働者にとって魅力的な年金制度ですが、アルバイトやパートでも加入できるのでしょうか。 加入条件にはどのような項目が設定されているのかについて、今回は解説していきます…

詳しくみる医療保険とは?社会保険との違いはある?

「医療保険」や「社会保険」という言葉をよく耳にしますが、その違いについて意識して考えたことがない方は多いのではないでしょうか。 医療保険は保険制度の名称ですが、社会保険は医療保険を含めた公的保険制度の総称です。ここでは、医療保険の基本を解説…

詳しくみる社会保険の加入要件

社会保険は、国や地方公共団体などによって運営がなされており、国民皆保険体制のもと、一定要件を満たした会社や個人は加入する義務があります。 社会保険の加入要件には、例外的なものまで含めるとじつにさまざまな種類があります。 国民年金の加入要件 …

詳しくみる雇用保険受給資格者証とは?いつ・どこでもらえる?必要な場面は?

雇用保険受給資格者証とは、失業手当(基本手当)の受給資格があることを証明する書類です。雇用保険被保険者が離職し、基本手当の受給手続きを進める中で、ハローワークで交付されます。 本記事では、雇用保険受給資格者証の受け取り方や記載内容、離職理由…

詳しくみる【テンプレ付】健康保険資格喪失証明書のすべて 役割、書き方、手続きの流れを徹底解説

従業員の退職時に必要となる「健康保険資格喪失証明書」。この一枚の書類が持つ「役割」を正しく理解し、会社と退職者それぞれが「手続きの流れ」に沿って、「書き方」や確認のポイントを押さえることが、スムーズな社会保険の切り替えに不可欠です。本記事で…

詳しくみる労災保険と他の保険の二重取りは可能?自賠責・医療保険・傷害保険の観点から

労災保険と他の保険の給付を両方受けることが可能なのか気になる人も多いのではないでしょうか。結論として、重複受給(請求)できる保険とできない保険があります。いざというときに適切に保険を利用できるように正しい知識を身につけておきましょう。この記…

詳しくみる