- 更新日 : 2025年11月25日

月額変更届の手続きを効率化する方法は?システム導入や電子申請のポイントを解説

月額変更届の手続きは、毎月の対象者確認や書類作成が人事労務担当者の大きな負担となる業務です。

本記事では、月額変更届の業務をシステム導入や電子申請で効率化する手順を、注意点とともに解説します。自社に最適な月額変更届の効率化を実現し、より戦略的な労務管理への第一歩を踏み出しましょう。

目次

そもそも月額変更届(随時改定)とは?

月額変更届とは、従業員の給与に大幅な変動があった際に、社会保険料の基準となる「標準報酬月額」を実態に合わせて見直すための手続きです。この手続きは「随時改定」とも呼ばれ、健康保険法および厚生年金保険法に基づき、事業主に届出が義務付けられています。

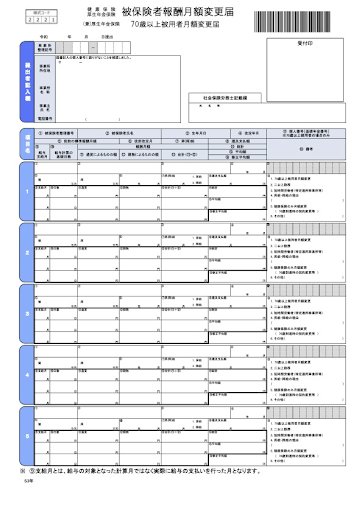

出典:随時改定(月額変更届)|日本年金機構、被保険者報酬月額変更届

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、従業員一人ひとりの「標準報酬月額」に基づいて算出されます。この標準報酬月額は、通常、年に一度(7月)の「算定基礎届(定時決定)」によって、その年の9月から翌年8月までの1年間決定されます。

しかし、昇給や降給などで固定的賃金に大きな変動が生じた場合、次の定時決定を待つと、実際の給与額と社会保険料の算定基礎が大きくかけ離れてしまうことがあります。この不均衡を是正するため、特定の条件を満たした場合に標準報酬月額を見直すのが「月額変更届(随時改定)」です。

この手続きを怠ると、将来の年金額に影響が出たり、保険料の追徴や還付が発生したりする可能性があるため、正確かつ迅速な対応が求められます。

月額変更届(随時改定)の対象となる3つの条件

月額変更届の提出が必要になるのは、以下の3つの条件をすべて満たした場合に必要となります。

- 固定的賃金の変動があった

昇給、降給、役職手当の変更、時給や日給の単価変更、通勤手当の変更など、月々の支給額が固定されている賃金に変動があった場合が該当します。残業代やインセンティブのように、毎月変動する「非固定的賃金」のみの増減では対象となりません。 - 変動月以後3ヶ月間の給与平均額と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた

固定的賃金が変動した月を1ヶ月目として、その後3ヶ月間に支払われた給与(残業代などの非固定的賃金も含む)の平均額を算出します。この平均額から割り出した新しい標準報酬月額が、現在の等級と比較して2等級以上離れている必要があります。 - 3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は11日)以上である

給与支払いの対象となった日数が、3ヶ月連続で規定の日数を満たしている必要があります。

条件を満たす従業員を毎月正確に洗い出し、期日までに届出を行う必要があるため、多くの企業で業務負荷の原因となっています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

随時改定がよくわかるガイド

月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。

この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。

月額変更届 対応マニュアル

従業員の報酬が変動した際、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。

本資料は、「月額変更届」に関する対応マニュアルです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きの実務にお役立てください。

随時改定3つの条件 かんたん解説ガイド

社会保険料の標準報酬月額を見直す「随時改定」は、実務上、正確な理解が求められます。

本資料は、「随時改定」の対象となる「3つの条件」について、かんたんに解説したガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きにおける実務の参考としてご活用ください。

月額変更届(随時改定)の手続きを効率化すべき理由

月額変更届(随時改定)の手続きを効率化すべき理由は、手作業による確認や入力が多く発生し、多くの時間と労力を要する上に、ミスが起こりやすいためです。

多くの企業が月額変更届(随時改定)の手続きに課題を感じる背景には、以下のような具体的な要因があります。

対象者の抽出に手間がかかる

月額変更届(随時改定)の対象者を見つけ出す作業は非常に煩雑です。まず、全従業員の給与データから固定的賃金に変動があった人を探し出し、変動後の3ヶ月間の給与平均を計算して、現在の標準報酬月額等級と2等級以上の差があるかを確認しなければなりません。

特に、Excel(エクセル)やGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトで管理している場合、手作業でのフィルタリングや関数を使った計算が中心となり、給与体系が複雑な場合は見落としや計算ミスが発生するリスクが高まります。

書類の作成と確認に時間がかかる

対象者の特定後に行う「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」の作成は、複数の資料からの転記作業が中心となり、ミスが発生しやすく、確認にも時間がかかるため非効率です。

日本年金機構の月額変更届の指定様式に、被保険者整理番号や氏名、報酬月額などの多くの情報を正確に記入する必要があります。手書きやPC入力に関わらず、賃金台帳や労働者名簿などを参照しながらの転記作業はミスを誘発しやすく、ダブルチェックも必須です。書類に不備があれば、年金事務所などの提出先から差し戻され、修正と再提出の手間がさらに発生してしまいます。

提出と控えの管理が物理的に面倒

作成した月額変更届は、管轄の年金事務所または健康保険組合へ提出します。提出方法は、窓口への持参か郵送が一般的ですが、どちらも物理的な手間とコストがかかります。

- 窓口持参

提出先の窓口の受付時間内に訪問する必要があり、移動時間や待ち時間が発生します。 - 郵送

郵送費用がかかる上、送付状の作成や宛名書き、郵便局への持ち込みといった手間が伴います。また、簡易書留などで送付しないと、提出先に届いたかどうかの追跡ができません。

さらに、提出した書類の控えをファイリングして保管する必要があり、保管スペースの確保や、後から書類を探す際の手間もかかります。

月額変更届(随時改定)の手続きを効率化する方法

月額変更届(随時改定)の業務を効率化するには、以下3つのアプローチが有効です。

1. 電子申請(e-Gov)でペーパーレス化を実現する

月額変更届(随時改定)業務の効率化の第一歩として、政府が運営する電子申請窓口「e-Gov」を利用した電子申請が最も手軽です。これにより、オフィスにいながら申請を完結でき、手続きのペーパーレス化が実現します。

- いつでもどこでも申請可能

窓口の受付時間を気にする必要がなく、24時間いつでも申請手続きが可能です。 - コスト削減

提出窓口までの交通費や書類の郵送費、印刷費といったコストを削減できます。 - ミスの防止

多くの電子申請システムには入力チェック機能が備わっており、必須項目の入力漏れや、明らかな入力ミスを防げます。 - 進捗管理が簡単に

申請したデータが受理されたか、処理中かといったステータスをオンラインで確認できます。

電子申請を始めるには、企業の電子証明書の取得や、e-Govアカウントの作成といった初期設定が必要ですが、一度環境を整えれば、月額変更届(随時改定)だけでなく、算定基礎届(定時決定)や労働保険の年度更新など、他の多くの手続きも効率化できます。

参考:e-Gov

2. 労務管理システムを導入して業務を自動化する

より抜本的な業務改善を目指すなら、労務管理システムや給与計算ソフトの導入が効果的です。これらのシステムは、月額変更届(随時改定)の手続きを自動化します。

- 対象者の自動判定:毎月の給与データをもとに、システムが月額変更届(随時改定)の対象者を自動で抽出し、リストアップします。担当者はリストを確認するだけで済むため、見落としリスクが大幅に低減されます。

- 申請データの自動作成:従業員情報と給与データから、申請データを自動で作成します。手作業による転記が不要になるため、入力ミスが起こりません。

- 電子申請とのシームレスな連携:多くのシステムはe-GovとのAPI連携機能を備えており、システム内から直接電子申請が可能です。

初期費用や月額利用料は発生しますが、作業時間の大幅な短縮効果を考えれば、費用対効果は非常に高いと言えるでしょう。

3. 社会保険労務士などの専門家へアウトソーシングする

専門知識を持つ社会保険労務士や代行サービスに業務を委託(アウトソーシング)することも、有効な選択肢の一つです。これにより、社内担当者はコア業務に集中できます。

- 専門性と正確性の確保

法改正にも精通した専門家が対応するため、手続きの正確性が担保されます。 - リソースの有効活用

煩雑な手続きから解放され、人事戦略など付加価値の高い業務に時間を充てられます。 - 担当者不在のリスク回避

担当者の急な退職や休職といったリスクをヘッジできます。

委託コストはかかりますが、担当者の人件費や採用・教育コスト、ミスのリスクなどを総合的に勘案すると、特に専門部署を置くことが難しい中小企業にとっては合理的な判断となる場合があります。

月額変更届(随時改定)業務の効率化で失敗しないための注意点

月額変更届(随時改定)業務の効率化で失敗しないためには、以下の点が重要です。

1. 自社の課題と規模に合った方法を選択する

自社の課題が書類の提出・管理の手間なのか、対象者の特定にかかる時間なのかを明確にし、最も効果的に解決できるツールを選びましょう。従業員数が比較的少なく、毎月の対象者も数名程度であればe-Govでの電子申請から始め、数百名規模で対象者が多い企業であれば労務管理システムの導入が有効となります。

2. 導入後の運用フローを事前に設計する

新しいツールを導入する際は、誰が、いつ、どのように操作するのか、といった運用フローを事前に設計しておくことが不可欠です。

- 担当者の設定

主担当者と副担当者を決め、操作方法の研修やマニュアルを整備します。 - 作業スケジュールの明確化

給与確定から申請完了までのスケジュールを具体的に決めます。 - 承認プロセスの構築

システム上で作成した申請データを誰が最終確認・承認するのか、社内ルールを定めます。

これらのルールを明確にすることで、導入後の混乱を防ぎ、スムーズな移行を実現できます。

3. 社会保険に関する法改正の動向を注視する

社会保険制度は、法改正によって手続き方法や対象者の範囲が変更されることがあるため、常に最新情報を把握する姿勢が重要です。たとえば、近年では短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が進んでいます。労務管理システムは法改正に対応したアップデートを提供しますが、担当者自身も日本年金機構のウェブサイトなどで最新情報を確認し、専門知識をアップデートし続けることが求められます。

自社に合った方法で月額変更届(随時改定)の手続きをスマートに

本記事では、月額変更届(随時改定)の手続きが煩雑になる原因から、電子申請や労務管理システムを活用した具体的な効率化の方法までを解説しました。

月額変更届(随時改定)業務の効率化は、単に担当者の作業時間を短縮するだけでなく、転記ミスや提出漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務全体の品質を向上させる重要な取り組みです。まずは現状の業務フローを洗い出してボトルネックを把握し、その上で自社に最適なツールを導入することで、より戦略的な人事労務管理を実現しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

育児休業等終了時報酬月額変更届とは?適用条件や記入方法をわかりやすく解説

育児休業から復帰したあと、思ったより手取りが少ないと感じる方もいるでしょう。これは社会保険料が、育休前の給与をもとに計算されているのが原因です。 育児休業等終了時報酬月額変更届とい…

詳しくみるマイナ保険証はいつから義務化する?必要な準備や、人事労務担当者の注意点を解説

2024年12月2日から、現行の健康保険証が廃止され、マイナ保険証への移行が本格化しました。しかし、「マイナ保険証って何?」「いつから義務化されるの?」「マイナンバーカードを持って…

詳しくみる社会保険と雇用の延長による在職老齢年金

年金制度は、国民が老後を迎えたとき、病気や怪我、家族が亡くなった場合などの生活保障のためにつくられています。 一般的には働いている間に社会保険に加入し、退職後、年金を受け取るという…

詳しくみる社会保険とは?種類や扶養・パートの加入条件、内訳も解説!

社会保険とは、広義には【健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険】の5種類を指します。一方で、狭義では【健康保険、厚生年金保険、介護保険】の3種類の総称として使用される…

詳しくみる【図解】厚生年金とは?受給額の早見表や計算方法をわかりやすく解説

厚生年金(厚生年金保険)は、会社などに勤務している人が加入する年金です。日本の公的年金には2種類あり、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、「厚生年…

詳しくみる社会保険に自分で加入するには?会社が適用事業所になった場合

社会保険は健康保険や厚生年金保険などからなり、社会保険適用事業所に勤めている会社員や公務員が加入します。一方、個人事業主や自営業者は国民健康保険や国民年金に加入することが一般的です…

詳しくみる