- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】第三者行為災害届の書き方は?提出に必要な書類や注意点も解説

通勤中や業務中の交通事故をはじめ、第三者が関係する労働災害で労災保険の給付を受ける際には、第三者行為災害届の提出が求められます。しかし、実際に書類を前にすると、どのように書けばよいか戸惑う方も少なくありません。

この記事では、第三者行為災害届の具体的な記入例を交えながら、各項目の正しい書き方、交通事故以外でのケース、必要書類の入手方法から提出時の注意点まで詳しく解説します。第三者行為災害届の書き方を理解し、円滑な手続きを進めましょう。

目次

そもそも第三者行為災害届とは?

第三者行為災害届とは、労災の原因が第三者(自分や会社以外の者)の行為によって発生した場合に、被災した労働者が所轄の労働基準監督署へ提出する書類です。

この届出は以下の目的により必要です。

- 本来、災害の原因を作った第三者が負担すべき損害賠償を、国(労災保険)が一時的に肩代わり(保険給付)し、後からその第三者に対して費用を請求(求償)するため

- 労災保険給付を受ける前に災害の原因を作った第三者から損害賠償を受けた場合に、その金額を限度として労災保険給付を行わない(給付額を減らす等)ため

上記の求償権の確保や労災保険給付の控除を行う上で、災害の状況を正確に把握するための重要な手続きと位置づけられています。

正当な理由なくこの届出をしないと、本来受けられるはずの労災保険による給付を受けられず、後々トラブルに発展するおそれがあります。被害者である労働者が不利益を被らないためにも、速やかな提出が求められます。

第三者行為災害届の提出が必要な理由は?

労災保険の給付と、加害者(第三者)からの損害賠償の二重取りを防ぎ、適正な保険給付を行うために必要です。被災労働者が、加害者から損害賠償を受け取った場合、その限度で労災保険の給付が調整されることになります。この調整を正しく行うため、労働基準監督署は第三者行為災害届を通じて、誰が加害者で、示談がどのような状況にあるのかを把握する必要があるのです。

第三者行為災害に該当するケースは?

第三者行為災害届の提出が必要になるのは、労働災害の原因が、被災した労働者やその事業主以外の第三者の行為によって生じた場合です。

- 交通事故:通勤中や業務中に、他人の運転する車に追突された・はねられた。

- 暴力・ハラスメント:他の従業員や顧客から暴力を受けて負傷した。

- 施設・設備の欠陥:他社が管理するビルで、エレベーターの不具合により負傷した。

- 動物による咬傷:他人の飼い犬などに噛まれて負傷した。

このように、災害発生の責任が第三者にあると判断される幅広いケースで提出が必要となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

第三者行為災害届の入手場所は?

第三者行為災害届の様式は、主に2つの方法で入手できます。

1. 厚生労働省の公式サイトからダウンロードする

最も手軽なのは、厚生労働省のウェブサイトから直接ダウンロードする方法です。PDF形式やExcel形式で提供されており、いつでも自宅や職場のプリンターで印刷できます。Excel形式なら様式に直接入力することで作成できます。

出典:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|15. 第三者行為災害関係(届その1~届その4など)|厚生労働省

2. 所轄の労働基準監督署で受け取る

会社の所在地を管轄する労働基準監督署の窓口でも、直接用紙を受け取れます。書き方について不明な点があれば、その場で職員に質問できるというメリットがあります。

第三者行為災害届の書き方

ここからは、実際の様式に沿って、各項目の具体的な書き方のポイントを解説します。特に迷いやすい「災害発生の状況」は重点的に説明します。

労働保険番号・事業場の情報

この欄は、被災労働者が所属する会社の情報を記載します。労働保険番号や事業の名称、事業場の所在地は、会社の人事・労務担当者に確認し、正確に記入してください。

被災労働者の情報

被災した労働者本人の氏名、住所、生年月日などを正確に記入します。災害発生時の職種(例:営業職、運転手、事務職)も具体的に記載してください。交通事故の場合は人身傷害補償保険(加入者自身のケガ等の補償が受けられるもの)の加入状況も記載します。

災害発生の状況

第三者の行為と自身の負傷との因果関係が明確に伝わるよう、「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を意識して、客観的な事実を時系列で具体的に記載します。警察への届出状況(届出警察署名など)も記載すると、より客観的な事実として伝わりやすくなります。また、交通事故の場合は、事故現場の状況や事故当時の心理状況、発生現場の見取り図などもあわせて記載する必要があります。

第三者の情報

加害者に関する情報を、判明している範囲で詳細に記入します。 交通事故の場合、相手方の自動車保険(特に自賠責・任意保険)の加入状況は後の求償手続きで重要になるため、できる限り確認して記載してください。

相手方が不明(ひき逃げなど)の場合は、無理に記載する必要はありません。 その際は情報欄に「不明」と書き、警察への届出年月日や受理番号などを記載して、捜査中であることを示します。

損害賠償の請求状況

損害賠償金の受領状況や示談の状況などを報告します。原則として、労働基準監督署へ届け出る前に、加害者側と安易に示談を成立させてはいけません。 示談が成立すると、内容次第では労災保険による給付請求権が消滅し、結果として給付を受けられなくなる可能性があります。通常は「示談未了」にチェックを入れ、「相手方の保険会社と交渉中」のように具体的な状況を補足します。

事業主証明

全ての項目を記入し終えたら、内容に誤りがないか最終確認を行います。 その後、会社の代表者など事業主が届出内容が事実であることを証明します。なお、通勤災害の場合は事業主の証明は不要です。

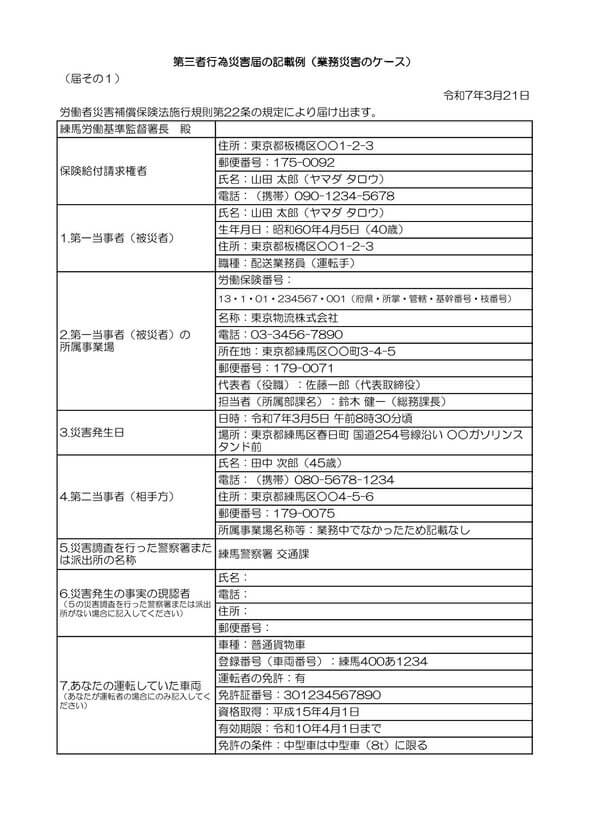

第三者行為災害届の記入例

第三者行為災害届の具体的な記入例は、以下のリンクからExcelファイルをダウンロードしてご活用ください。業務災害を想定した記入例となっており、届その1〜届その3の内容をご確認いただけます。

第三者行為災害届と同時に提出が必要な添付書類

第三者行為災害届を提出する際は、災害の状況を証明するための添付書類が求められます。

- 念書(兼同意書)

被災労働者本人が作成・署名する書類です。今後、加害者から損害賠償金を受け取った際には、速やかに労働基準監督署へ報告することなどを誓約します。

- 交通事故証明書

事故があったことを公的に証明する書類です。警察に届け出ていないと発行されません。自動車安全運転センターで取得できます。警察に届け出ていないなどの理由で、自動車安全運転センターで交通事故証明書が取得できない場合は、「交通事故発生届」の提出が必要です。 - 損害賠償金の支払状況を証明する書類

加害者の保険会社から、すでに治療費などの一部(仮渡金や内払金)を受け取っている場合に必要となります。

- 示談書の写し

加害者との間で示談が成立している場合に、その示談内容がわかる契約書のコピーを提出します。 - 戸籍謄本、死体検案書または死亡診断書

被災労働者が死亡し、ご遺族が労災保険給付を請求する場合に必要です。 - その他、状況を証明する書類

現場の見取図や写真など、災害の状況をより詳しく説明できる資料があれば、任意で添付します。

第三者行為災害届の作成・提出時の注意点

手続きをスムーズに進めるために、いくつか重要な注意点があります。

示談交渉の前に届出・相談を優先する

示談交渉を進める前に、まず労働基準監督署へ相談・届出を行うことを優先しましょう。示談の内容によっては労災保険の給付請求権が消滅し、結果として給付を受けられなくなる可能性があります。

記載内容に虚偽や誤りがないようにする

第三者行為災害届の内容は、後の求償手続きの根拠となる重要な情報です。記憶が曖昧な点や不明な点がある場合は、憶測で書かずに「不明」と記載するか、関係者に確認するなどして、正確な情報を記入するよう徹底してください。

第三者行為災害届に関してよくある質問

最後に、第三者行為災害届に関してよくある質問とその回答をまとめました。

第三者行為災害届の提出期限はいつまで?

法律に明確な提出期限は定められていませんが、「速やかに」提出することが求められています。損害賠償と労災保険給付の調整に必要な書類であるため、原則として労災保険給付の請求書提出前、または同時に提出します。

もし提出が遅れた場合でも、受理されないわけではありませんが、遅延した理由を説明する「提出遅延理由書」の添付を求められることがあります。

第三者行為災害届は誰がどこに提出する?

- 提出者:被災した労働者本人、または会社の担当者が代理で提出します。

- 提出先:被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

第三者の情報が不明な場合はどうすればよい?

ひき逃げ事故などで加害者が不明の場合でも、第三者行為災害届の提出は可能です。その場合は、第三者の情報欄は「不明」と記載し、警察への届出状況(届出年月日、警察署名、受理番号など)をわかる範囲で記載して提出してください。

第三者行為災害届の手続きをスムーズに進めましょう

この記事では、第三者行為災害届の書き方のポイントと、すぐに使える記入例について解説しました。

第三者行為災害届は、あなた自身の正当な権利を守るための非常に重要な手続きです。ダウンロードした記入例を参考にしつつ、もし迷った場合は一人で抱え込まず、会社の労務管理担当者や所轄の労働基準監督署に相談しましょう。正しい知識を持って第三者行為災害の手続きに臨み、適切な保険給付を受けられるようにしてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

飲食店も労災保険・雇用保険の加入義務がある?手続きもわかりやすく解説!

飲食店を開業し、従業員を雇用する場合は労災保険・雇用保険に必ず加入しましょう。労災保険・雇用保険への加入手続きを怠ると、のちに多額の徴収が行われる可能性があるので注意が必要です。こ…

詳しくみる健康保険の扶養条件 所得税法などとの違いを比較

従業員の給与計算をしたり、社会保険の手続きを取ろうとして混乱したりすることが多いのは「扶養家族はどの範囲までなのか」という扶養基準です。これは、健康保険での扶養基準と、ほかの扶養基…

詳しくみる雇用保険とはどんな保険?

雇用保険とはどのような保険でしょうか。「雇用保険とは……」と聞くと、失業した際にお金が給付される失業等給付のことを思い浮かべる人が多いでしょう。 しかし、雇用保険とは、失業保険だけ…

詳しくみる一人親方は厚生年金に加入できない?適用除外の理由や加入すべき制度を解説

一人親方は厚生年金には加入できません。老後に受給できる年金は、基本的に国民年金のみです。そのため、国民年金基金やidecoと呼ばれる個人型確定拠出年金への加入を検討しましょう。本記…

詳しくみる中途入社の社会保険料の計算方法とは?入社月や月の途中、具体例を解説

社会保険料の発生タイミングや給与からの控除額は、入社時期や月の途中入社といった状況で変動するため、正確な知識が欠かせません。新しく入社した従業員も、給与明細の控除額に疑問を感じるこ…

詳しくみる介護休暇は年5日まで?給与は無給?条件や対象家族、介護休業との違いも解説

家族の介護が必要になったとき、仕事を休んで対応するための制度が「介護休暇」です。この制度では年に5日まで取得できますが、「給与は無給?」「対象家族に制限は?」「介護休業とは何が違う…

詳しくみる