- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】マイカー通勤許可申請書の書き方は?通勤経路や申請理由、任意保険などの具体例を解説

従業員が自家用車で通勤を始める際に、多くの企業で提出が求められる「マイカー通勤許可申請書」。いざ作成するとなると、通勤経路の書き方や申請理由の伝え方、どの任意保険情報を記載すればよいのかなど、項目ごとの正しい書き方に戸惑う方も少なくありません。

この記事では、具体的なマイカー通勤許可申請書の記入例を項目別に詳しく解説します。これから自動車通勤許可申請書を準備する方は、ぜひ本記事を参考にして、円滑な申請手続きを実現してください。

目次

マイカー通勤許可申請書とは?

マイカー通勤許可申請書とは、従業員が自家用車で通勤を開始する際に、会社へ提出する書類を指します。通勤に関するルールや安全管理体制を明確化し、事故時の対応や保険加入の確認を可能にすることは、企業のリスク管理として重要です。

会社側のリスク管理(使用者責任)

従業員がマイカー通勤中に第三者に損害を与えた場合、具体的事情によっては会社に使用者責任(民法715条)や運行供用者責任(自賠法3条)が問われ、賠償責任を負う可能性があります。

会社は、申請書を通じて従業員が十分な補償能力のある任意保険に加入しているか、安全運転に適した車両かなどを事前に確認し、このリスクを最小限に抑える必要があります。

通勤災害(労災)の認定手続き

従業員が通勤途中の事故で負傷した場合、それが通勤災害として労災保険の対象となるか判断する上で、マイカー通勤許可申請書の通勤経路が重要な情報となります。事前に合理的と認められた通勤経路が申請されていれば、万が一の際の労災認定手続きが円滑に進みます。

駐車場の管理と公平性の確保

企業が従業員用の駐車場を提供している場合、マイカー通勤許可申請書は誰がどの車両で通勤しているかを把握し、駐車スペースを公平に割り当てるための管理台帳として機能します。許可されていない車両の駐車によるトラブルを防ぎ、敷地内の安全を確保する目的も含まれています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

出勤簿(エクセル)

従業員の労働時間を正確に把握することは、企業の労務管理における重要な業務です。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「出勤簿」のテンプレートです。 Microsoft Excel(エクセル)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

勤怠管理表(ワード)

従業員の勤怠状況を正確に把握することは、労務管理の重要な基盤となります。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「勤怠管理表」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

マイカー通勤許可申請書はどこでもらえる?

マイカー通勤許可申請書は、勤務先の総務部や人事部などの管理部門から直接受け取るか、社内ポータルサイト(イントラネット)から指定のフォーマットをダウンロードして入手するのが一般的です。

まずは総務部・人事部に確認

マイカー通勤の申請手続きを管轄しているのは、多くの場合、総務部や人事部です。まずは担当部署へ問い合わせ、マイカー通勤を希望する旨を伝え、所定の申請書式を受け取りましょう。その際に、手続きの流れや注意点についても説明を受けておくと安心です。

社内イントラネットやポータルサイトをチェック

近年、各種申請書類を社内ポータルサイトやファイルサーバーで共有している企業が増加しています。Microsoft WordやExcel、PDF形式でテンプレートが用意されていることが多いので、まずは各種申請書や書式ダウンロードといったメニューを確認してみましょう。

決まったフォーマットがない場合の対処法

比較的小規模な企業などでは、決まったフォーマットが用意されていない場合もあります。その際は、本記事で紹介する項目を参考に自身で基本的な申請書を作成し、上長や担当部署に提出しても問題ないか相談してみるのが良いでしょう。

マイカー通勤許可申請書の書き方

マイカー通勤許可申請書には、主に「申請者情報」「通勤車両情報」「通勤経路・距離」「加入している任意保険情報」「誓約事項」といった項目があり、それぞれ正確な情報を記載する必要があります。

ここでは、一般的な申請書の項目と、それぞれの書き方のポイントを記入例とともに解説します。

基本情報

申請者本人を特定するための基本情報です。申請日、所属部署、氏名などを間違いなく記入します。

- 申請日:書類を会社に提出する日付を記入します。

- 所属部署:課やチーム名まで、省略せず正式名称で記載しましょう。

- 氏名:楷書で丁寧に記入し、押印が必要な場合は忘れないようにします。

通勤車両情報

通勤に使う車両を特定するための情報です。車検証(自動車検査証)に記載されている内容を正確に転記することが重要です。

- 自動車登録番号:いわゆるナンバープレートの番号をそのまま書き写します。

- メーカー名・車種:車検証を見ながらメーカー名、車名、型式などを記載します。

- 所有者氏名:所有者名義が家族の場合など、本人でない場合も車検証の通りに記入してください。

通勤経路・距離

自宅から会社までの、最も合理的で無理のない通勤ルートを記載します。

- 出発地と目的地:自宅の住所と勤務先の住所を明記します。

- 主な経由地:国道〇号線や〇〇交差点、〇〇駅前など、ルートの目印となる主要な道路や地点を記載するとわかりやすくなります。

- 片道距離と所要時間:Google マップなどの地図アプリで計測した数値を参考に記入しましょう。

- 添付地図:会社によっては、経路を示した地図の添付を求められることがあります。地図アプリのルート検索結果を印刷したもので問題ないか、事前に確認すると良いでしょう。

任意保険(自動車保険)情報

万が一の事故に備える任意保険の情報は、申請において最も重要な項目の一つです。保険証券を手元に用意し、正確な情報を記入してください。

- 保険会社名・証券番号・保険期間:保険証券に記載されている通りに転記します。

- 補償内容:特に対人・対物賠償の補償額は非常に重要です。企業によっては許可の条件として対人・対物ともに無制限を指定している場合もあるので、自身の契約内容が会社の規定を満たしているか必ず確認してください。

申請理由

なぜマイカーでの通勤を希望するのか、その理由を簡潔かつ具体的に記載します。

- 公共交通機関の運行本数が少なく、通勤に長時間を要するため

- 子供の保育園への送迎後に通勤するため

- 終業後に家族の介護で移動する必要があるため

- 業務上、車での移動や荷物の運搬が頻繁に発生するため

誓約事項の確認

申請書の末尾には、多くの場合、誓約事項が記載されています。これは交通法規の遵守や安全運転、事故発生時の責任の所在などについて、申請者が会社に同意・誓約するためのものです。

申請書の内容をよく読み、十分に理解した上で署名・捺印しましょう。一度署名すると、その内容に同意したことになります。

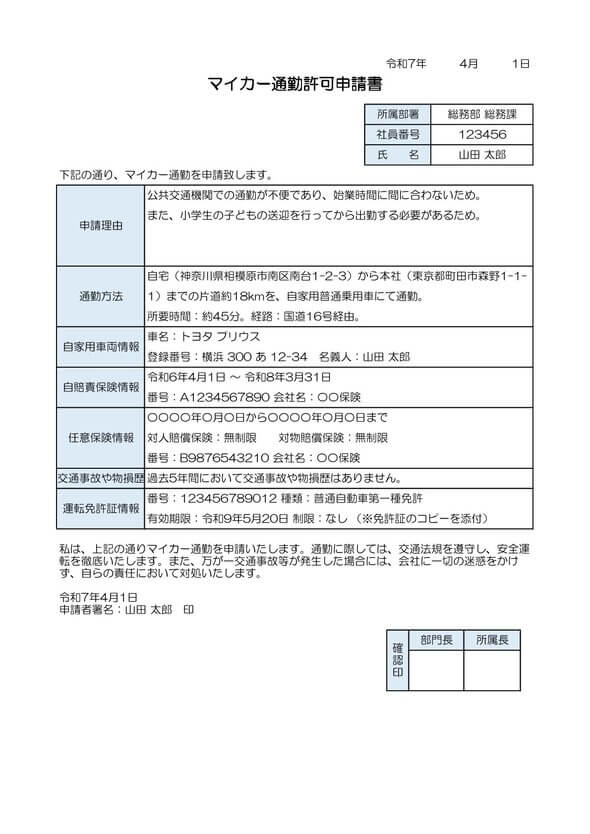

マイカー通勤許可申請書の記入例

マネーフォワード クラウドでは、すぐに使えるマイカー通勤許可申請書の記入例をご用意しました。パソコンでの入力はもちろん、印刷して手書きでの記入も可能です。以下のリンクから無料でダウンロードして、ぜひご活用ください。

マイカー通勤許可申請書に必要な添付書類

マイカー通勤許可申請書を提出する際には、記載内容を証明する書類の添付が求められます。多くの企業では、免許証・車検証・任意保険証券のコピーを提出することが一般的ですが、これは法令で定められたものではなく、企業の裁量によって異なります。

- 運転免許証のコピー

- 有効期限内であることを確認してください。

- 裏面に記載事項がある場合は、表面と裏面の両方をコピーするよう指示されることが一般的です。

- 車検証(自動車検査証)のコピー

- 有効期間内であることを確認してください。

- 申請者本人または家族名義の車両であることが基本です。

- 任意保険証券のコピー

- 保険期間、証券番号、被保険者、補償内容が明確に記載されている部分をコピーします。

- Webの場合は、契約内容がわかる画面を印刷して提出しましょう。

- その他に求められる可能性がある書類

- 駐車場契約書のコピー(自宅の駐車場とは別に月極駐車場などを借りている場合)

- 経路を示す地図

マイカー通勤許可申請書を提出する際の注意点

申請にあたっては、会社の車両通勤規程を熟読し、任意保険の補償内容を確認した上で、通勤経路などを偽りなく正直に申請することが重要です。規定違反や虚偽の申請は、許可の取り消しや懲戒処分の対象となるだけでなく、事故発生時に深刻な事態を招く原因となります。

1. 会社の車両通勤規程を必ず熟読する

申請書を提出する前に、必ず自社の車両通勤規程やマイカー通勤規程に目を通しましょう。許可の条件(通勤距離の制限、任意保険の補償額、使用が認められる車種など)や、通勤手当の支給ルール、事故発生時の報告義務などが具体的に定められています。

2. 任意保険の補償内容は十分か確認する

前述の通り、多くの企業が対人・対物賠償で無制限を条件としています。自身の保険がこの条件を満たしていない場合は、契約内容の見直しが必要です。万が一の事態に備え、自分自身と同乗者を守るための人身傷害保険や搭乗者傷害保険も充実させておくと、より安心です。

3. 虚偽の申請は絶対に行わない

通勤距離を長く偽って通勤手当を不正に受給したり、実際は他の交通手段を使っているのに駐車場を確保する目的で申請したりするなどの虚偽の申請は絶対にしてはいけません。発覚した場合、手当の返還だけでなく、懲戒処分などの厳しい処分が下される可能性があります。事故が起きた際に労災が適用されないことにもなりかねませんので、注意しましょう。

4. 申請内容に変更があった場合は速やかに届け出る

引っ越しによる住所や通勤経路の変更、車の買い替え、任意保険の更新・変更など、申請した内容に変更が生じた場合は、その都度、速やかに会社へ届け出て変更手続きを行う必要があります。この届出を怠ると、会社から処分を受ける可能性があります。

自転車通勤の場合の申請書はどうなる?

自転車通勤の場合も、自動車と同様に申請書の提出を求める企業が増えています。これは従業員の安全確保と、事故発生時のリスク管理という観点から重要視されているためです。

- 記載項目の違い:車両情報として、メーカー、車種、色、防犯登録番号などを記載します。自動車登録番号や車検証に関する項目は不要です。

- 保険の加入確認:自転車事故による高額賠償事例が増えていることから、個人賠償責任保険への加入を許可の条件とする企業があります。この保険は、自転車保険のほか、自動車保険や火災保険の特約として付帯できる場合もありますので、加入状況を確認しておきましょう。

マイカー通勤許可申請書を正しく記入しましょう

本記事では、マイカー通勤許可申請書の記入例を基に、各項目の書き方のポイントから添付書類、申請時の注意点までを詳しく解説しました。この申請書は、単なる手続き上の書類ではなく、会社が従業員の安全を守り、企業としてのリスクを管理するための重要なコミュニケーション手段です。

各項目を正確に、そして正直に記入し、必要な書類を漏れなく準備することが、円滑な承認への第一歩です。この自家用車通勤許可申請書を正しく作成し、会社のルールを遵守して、安全で快適な通勤を実現しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

年間休日の最低ラインは?平均日数の多い業種や含まれる休暇を解説

会社や事業所は、従業員の年間休日を設定しなければなりません。労働基準法では、最低限「毎週1日」または「4週間に4日以上」の休日を与えることが義務付けられています。これをもとにした最…

詳しくみるタイムカードと労働時間のズレはどこから違法?許容範囲と給与計算への影響を解説

タイムカードの打刻時間と実際の労働時間が合わない…そんな「時間のズレ」は珍しくありません。例えば、本当は定時後まで業務をしていたのにタイムカード上は定時で退勤したことになっていたり…

詳しくみるエクセル(Excel)の勤怠管理のメリットとデメリット

エクセルの勤怠管理で何ができる? 従業員の勤怠管理に紙のタイムカードを使用していませんか?勤怠管理はエクセル(EXCEL)を使うと非常に便利です。エクセルを使用することで ・出社・…

詳しくみる労働基準法第68条とは?生理休暇の取得方法や企業が配慮すべきポイントを解説

労働基準法第68条は、女性労働者が生理による体調不良で働くことが著しく困難な場合に取得できる「生理休暇」について定めた規定です。本記事では、労働基準法第68条の基本概要や適用範囲、…

詳しくみる改正高年齢者雇用安定法(2021年4月施行)とは?改正ポイントを徹底解説!

少子高齢化が進む中、働く意欲がある人が年齢にかかわらず活躍できる社会を実現すべく、2021年4月に高年齢者雇用安定法が改正されました。企業は定年の引き上げや70歳までの就業確保措置…

詳しくみる自然災害発生!その時、労務管理上使用者が守るべきこと

自然災害と休業 近年、地震や局地的な豪雨といった自然災害が各地で発生しています。大規模な自然災害発生時には、被災地および被災地に関連する企業の企業活動や労務管理上も大きな影響が考え…

詳しくみる

-e1762262472268.jpg)

-e1762262460348.jpg)