- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則の確定拠出年金の記載例・ひな型|退職金規程の変更や届出時の注意点も解説

近年、従業員の老後資産形成を支援する福利厚生として、確定拠出年金(DC)制度を導入する企業が増えています。制度を導入する際には、退職金や賃金に関わる労働条件としての就業規則への適切な規定が、確定拠出年金法および労働基準法上も求められます。

とはいえ、「どのように記載すればよいのかわからない」「法的に問題のない条文を作れるか不安」といった悩みを抱える人事・労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、確定拠出年金を導入するうえで就業規則へ規定する際の記載例や注意点、変更手続きや届出義務といった実務的な内容までわかりやすく解説します。確定拠出年金規定を含む就業規則のテンプレートもご用意していますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則と確定拠出年金の基本

なぜ確定拠出年金の導入に就業規則の変更が伴うのか、その基本的な関係性を理解しておくことが重要です。

就業規則への記載が必要な理由

就業規則は、企業の労働条件や服務規律を定めた、労使間の最も基本的なルールブックです。確定拠出年金制度における「加入資格」「掛金の額」「資格喪失の事由」といった内容は、従業員の待遇に直接影響を及ぼす重要な労働条件にあたります。

これらを就業規則に明記することで、制度内容が労働契約の一部として法的に効力を持ち、将来の労使トラブルを未然に防げます。特に、退職に関する事項は就業規則の「絶対的必要記載事項」であり、確定拠出年金を退職金制度の一部として導入する場合は、就業規則への記載が必須となります。

確定拠出年金規約と就業規則の役割分担

企業型DCを導入する場合、就業規則とは別に、より詳細な制度運営ルールを定めた「確定拠出年金規約」を作成し、厚生労働大臣の承認を得る必要があります。この「確定拠出年金規約」が、制度の細則を定める正本です。

そのため、就業規則には制度の骨子のみを記載し、「詳細な運営方法は確定拠出年金規約で定める」と委任する形が望ましいとされています。両者の内容に齟齬が生じないよう、役割分担を明確にすることが肝要です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

就業規則への確定拠出年金の記載例・ひな型

確定拠出年金の規定は、既存の「退職金規程」を改定するか、福利厚生に関する章に新設するのが一般的です。

以下のリンクから、確定拠出年金規定を含む就業規則のひな形を無料でダウンロードできます。自社の状況に合わせてご活用ください。

就業規則への確定拠出年金を規定する際の重要ポイント

ダウンロードしたひな形を効果的に活用するために、企業型DCとiDeCo+(イデコプラス)それぞれの記載ポイントを解説します。

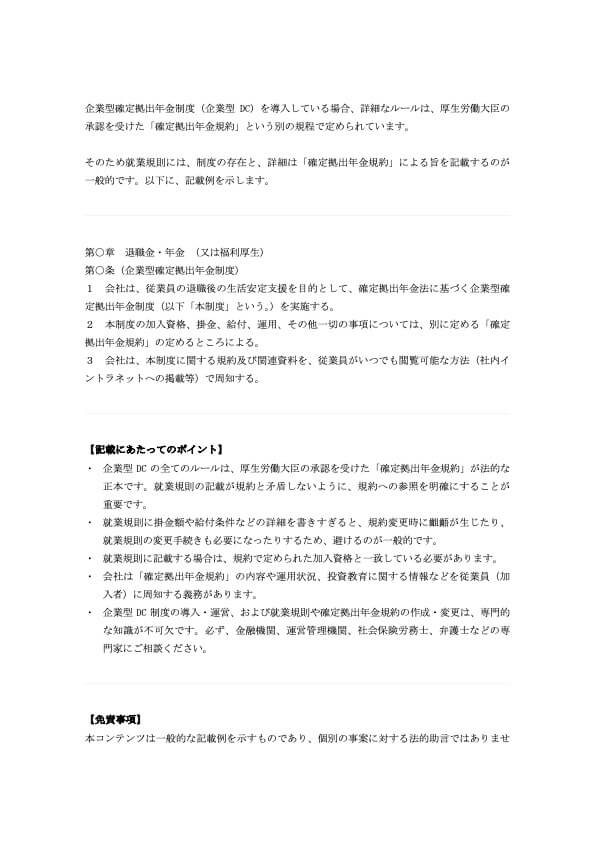

企業型DCは確定拠出年金規約への委任が鉄則

企業型DCを導入する際、就業規則に掛金額や給付条件などの詳細について記載してしまうと、制度の見直しのたびに就業規則の改定・届出が必要となり、実務負担が増します。

そのため、ひな形で示しているように、就業規則では以下の3点をシンプルに定めるのがおすすめです。

- 第1項

企業型確定拠出年金制度を実施する旨とその目的を宣言する。 - 第2項

加入資格、掛金、給付など、制度の一切の事項は別途定める「確定拠出年金規約」による旨を明記する。 - 第3項

従業員がいつでも制度内容を確認できるよう、規約や関連資料を周知する方法(社内イントラネット等)を定める。

このように記載することで、規約と就業規則の二重管理を防ぎ、法的な整合性を保ちながら、管理コストを最小限に抑えられます。

iDeCo+(イデコプラス)を規定する場合

iDeCo+は、企業の福利厚生制度の一環として位置づけられます。就業規則に記載する際は、ひな形を参考にして福利厚生に関する章などに、制度を利用する旨、対象者、会社が上乗せする掛金額などを規定します。iDeCo+の導入には、労使協定の締結が別途必要となる点も忘れないようにしましょう。

就業規則の変更で失敗しないためのチェックリスト

ひな形を活用する際も、自社の実情に合わせた検討が必要です。特に注意すべき実務ポイントを3つ解説します。

既存の退職金規程からの移行に伴う不利益変更への対応

最も慎重な対応が求められるのが、既存の退職一時金制度などを減額・廃止して企業型DCへ移行するケースです。これは労働条件の「不利益変更」にあたり、原則として従業員の合意なく行うことはできません。変更の合理性や、従業員への丁寧な説明、個別の同意取得、代替措置の検討など、慎重なプロセスが求められます。既存の退職金規程をどのように変更するのか、専門家と相談しながら進めることが不可欠です。

選択制DC導入時の給与と賃金規程の変更点

従業員が給与の一部を掛金として拠出するかを選択できる「選択制DC」を導入する場合、就業規則の本則、特に「賃金規程」の変更が必要です。「ライフプラン手当」などの名目で制度に対応する手当を新設し、その手当がDC掛金に充当される旨を明記します。この手当は賃金の一部とみなされるため、割増賃金の算定基礎や、欠勤控除の計算方法への影響も考慮し、慎重な制度設計が必要です。

マッチング拠出と賃金控除協定

従業員が任意で掛金を上乗せする「マッチング拠出」や、選択制DCの掛金を給与から天引き(控除)する場合、労使間で「賃金控除協定」を締結しなければなりません。これは、賃金全額払いの原則(労働基準法第24条)の例外を適用するために必要な手続きです。就業規則の変更と合わせて、労使間で協定を締結し、従業員への周知と説明を行いましょう。

確定拠出年金に関する就業規則の届出・周知義務

就業規則を有効なものにするためには、作成・変更後の手続きを正しく行う必要があります。

労働基準監督署への届出

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成または変更した際に、所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。届出の際には、改定後の就業規則(届)に加え「労働者の過半数を代表する者の意見書」を添付する必要があります。

従業員への周知義務

作成または変更した就業規則は、すべての従業員に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。周知がなされていない就業規則は、法的な効力を持ちません。会社は確定拠出年金規約や関連資料を、従業員がいつでも閲覧できる方法で周知する義務があります。書面配布や社内掲示板への掲載のほか、イントラネットへの掲載、社内共有フォルダへの保管などが現実的な方法です。

専門家への相談も視野に、適切な就業規則作成を

本記事では、確定拠出年金を導入する際の就業規則の記載例や注意点について、ひな形を交えながら解説してきました。

ご紹介したひな形は汎用的なものですが、実際には各企業の制度設計や退職金の方針に応じたカスタマイズが必要です。特に、既存の退職金規程からの移行や不利益変更を伴う場合は、法的リスクを避けるためにも慎重な検討が必要です。

制度の導入や就業規則の変更に不安がある場合は、確定拠出年金の運営管理機関や社会保険労務士などの専門家と連携し、従業員と会社の双方にとって有益な制度を構築していきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

就業規則における変形休日制の記載例|1ヶ月単位・1年単位のポイントなどを解説

企業の成長と従業員の働きがい、その両立を目指す上で休日のあり方は非常に重要です。特に、業務の繁閑に合わせて柔軟な働き方を可能にする変形休日制は、多くの企業にとって有効な制度といえるでしょう。しかし、その導入や運用には労働基準法の規定が関わる…

詳しくみるうつ病になった従業員を部署異動させるのは義務?配置転換のポイントもあわせて解説

業務が原因でうつ病になった従業員は、部署異動させなければならないのでしょうか?配置転換を禁止する法律もないため、企業の適切な判断が求められます。 本記事では、うつ病になった従業員への対応や部署異動させるメリットと注意点について解説します。あ…

詳しくみる労働基準法第20条とは?解雇予告についてわかりやすく解説!

労働基準法第20条は、使用者(会社)が労働者を解雇する際の手続きとして「解雇予告」を義務付けており、人事労務担当者にとって必ず押さえておくべき重要なルールです。 この記事では、労働基準法第20条の条文内容とその目的を平易に解説し、解雇予告の…

詳しくみる赴任とは?意味や転勤との違い、単身赴任・海外赴任の現状を解説

赴任は、現状と違う勤務地に向かうときに使う言葉です。向かうという動きを指し、特定の場所の勤務地へ行くことを示しています。赴任する・赴任地・海外赴任・単身赴任などと、別の言葉をつけてもよく使われます。着任や転勤、出向といった言葉は類義語ですが…

詳しくみる外国人労働者=犯罪の多発は誤解?外国人労働者の犯罪内容や内訳を解説

外国人労働者による犯罪は、とくにニュースとして取り上げられることが多いため、外国人労働者の増加=治安の悪化と考える人もいるでしょう。 しかし、実際は外国人労働者数が増加しているにもかかわらず犯罪検挙率は低下しており、必ずしも治安悪化につなが…

詳しくみるKJ法とは何の略?やり方や活用方法をわかりやすく解説!

KJ法という言葉を耳にしたとき、「また新しい海外のビジネス用語なのだろうか」「特別なツールが必要な難しい方法なのでは?」と不安に思う人もいるでしょう。 KJ法は日本の文化人類学者である川喜田二郎(Kawakita Jiro)氏のイニシャルか…

詳しくみる

-e1762754602937.png)