- 更新日 : 2025年4月4日

外国人労働者が増加している理由とは?企業側のメリットも紹介

日本で外国人労働者がなぜ増えているのか疑問に感じる方もいるでしょう。

本記事では日本で外国人労働者の数や増加している理由を解説します。また、これから外国人労働者の雇用を検討している企業向けに、メリットや注意点なども解説します。

目次

外国人労働者の人数

厚生労働省が公表している「外国人雇用状況」によると、令和6年10月末時点での外国人労働者数は約230万人です。在留資格別に見ると、労働者数の多い上位3資格は以下の通りです。

| 専門的・技術的分野の在留資格 | 718,812人(全体の31.2%) |

| 身分に基づく在留資格 | 629,117人(全体の27.3%) |

| 技能実習 | 470,725人(全体の20.4%) |

参考:厚生労働省「外国人雇用状況(令和6年10月末時点)」p7

技能実習制度を利用して働く外国人よりも、専門的な知識や技術を活かして働く外国人労働者の方が多いとわかります。

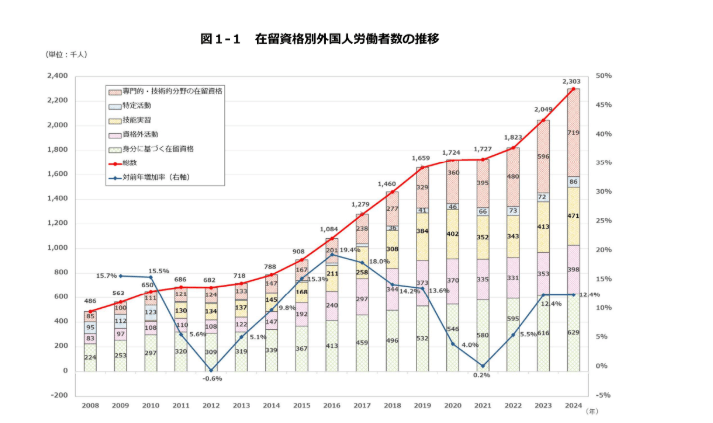

外国人労働者の推移

外国人労働者は年々増加傾向にあり、令和6年時点でも前年比で約25万人の増加しており、増加率は12.4%です。

また、データを見てみると、過去10年程度で外国人労働者が増加していることがわかります。

引用:厚生労働省「外国人雇用状況(令和6年10月末時点)」p4

2014年時点では約79万人だったのに対して、2024年時点では約230万人と3倍近くなっています。

主な外国人労働者の国籍

国籍別で見ると、もっとも多いのはベトナムからの外国人労働者であり約57万人になっています。その後、中国、フィリピン、ネパールとアジア系の国が多くを占めています。

| 国籍 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|

| ベトナム | 570,708人 | 24.8% |

| 中国(香港、マカオ含む) | 408,805人 | 17.8% |

| フィリピン | 245,565人 | 10.7% |

| ネパール | 187,657人 | 8.1% |

| インドネシア | 169,539人 | 7.4% |

参考:厚生労働省「外国人雇用状況(令和6年10月末時点)」p6

上位以外の国籍の中には、ブラジルやペルーなどアジア以外の国出身の外国人労働者もいます。その一方で、表を見てもわかる通り、日本で働く外国人労働者の大部分はアジア系が占めています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド

雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。

本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。

入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめて紹介します。

外国人の厚生年金加入 チェックリスト

外国人従業員の、厚生年金加入に関する事項をまとめたチェックリストです。必要な確認項目をリスト形式で簡単にチェックすることができます。

業務における確認漏れの防止や、手続きの際の参考資料としてご活用ください。

在日外国人 マイナンバー管理マニュアル

在日外国人のマイナンバー管理に関するマニュアル資料です。業務において、外国人のマイナンバーを取り扱う際にご確認いただけます。

ダウンロード後、管理業務の参考資料としてご活用ください。

外国人労働者が増加している理由

過去10年ほど、日本で働く外国人労働者は増えています。ここでは、日本で外国人労働者が増加している理由を見ていきましょう。

人手不足への対策として期待されている

日本では少子高齢化が進行し、生産年齢人口の減少が問題となっていて、さまざまな業界で人手不足が顕在化しています。こうした背景から、企業は不足する人材を補うために、外国人労働者の雇用を積極的に進めています。

また、政府は「働き方改革」や「生産性向上」の推進、「女性の社会進出」促進などを進めていますが、それだけでは十分な労働力を確保するのが難しいのが現状です。そのため、今後も日本の労働現場において外国人労働者の存在は、重要になると考えられます。

政府が積極的に受け入れを支援している

企業だけが外国人労働者の雇用を推進しているわけではなく、政府や自治体も就職支援施策や助成金・補助金制度を実施し、受け入れを支援しています。

また、外国人を雇用する企業に対して、助成金や補助金制度も用意されています。このように、外国人を雇用した際の育成コストを懸念する企業のサポートを行っているのです。

「特定技能制度」の対象分野を拡大し、受け入れ上限を引き上げる方針も決定しました。今後も政府主導の外国人労働者の受け入れを加速させる方針は続いていく可能性があります。

企業が外国人労働者を受け入れるメリット

企業が外国人労働者を受け入れることで得られる恩恵は、人手不足解消だけではありません。あらためて、企業が外国人労働者を受け入れるメリットを見ていきましょう。

人手不足に対応できる

企業が外国人労働者を受け入れる大きなメリットとして、人手不足への対応があげられます。

日本では、多くの企業が慢性的な人手不足に直面しています。求人募集をしても、給与や業務内容、勤務地の条件が合わず、日本人の求職者を見つけられないケースも少なくありません。

そこで、外国人労働者を採用することで、より広い範囲から人材を確保でき、企業が求めるスキルや経験をもった人材と出会う可能性が高まります。

介護や建設、宿泊、外食産業など、慢性的に人手不足の状態になっている業界では、人手不足解消の方法として、外国人労働者の採用が積極的に行われています。

技術力の高い人材を獲得できる

高い知識や専門性をもつ人材を確保するために、外国人労働者を積極的に受け入れる企業もあります。とくに、ITや医療、AI分野などでは、日本国内だけでは必要なスキルをもつ人材が不足しているケースがあり、海外から優秀な人材を呼び込む動きが活発化しているのです。

また、最先端の技術や知見をもつ外国人材を採用することで、企業の競争力を高めることも可能です。たとえば、AI技術やデータサイエンスなどにおいて、海外での実務経験が豊富な人材を採用することで、企業の開発や研究を加速できるでしょう。

このように、単に人手不足を補うだけでなく、技術競争での優位性を確立するために、外国人労働者を採用する企業もあります。

多様な人材の採用により、グローバル化に対応できる

近年、ダイバーシティ経営が注目されており、性別や国籍を問わず、多様な人材を積極的に採用する動きがあります。外国人労働者の雇用によって、異なる文化や考え方を組織内にとりいれられ、事業に良い影響を与えると期待されています。

とくに、海外に進出する企業にとって、現地の価値観を理解できる人材の確保は重要です。外国人労働者が商品開発やマーケティング戦略に携わることで、現地の文化や市場のニーズを踏まえた、効果的なアプローチが実現するでしょう。

インバウンド需要に対応できる

日本を訪れる外国人観光客の数は増加しており、観光業界を中心にインバウンド需要が高まっています。こうした状況に対応する方法として、外国人労働者が注目されています。

英語を話せる外国人労働者ならば、通訳や翻訳を必要とする業務にも対応可能です。とくに、観光業や接客業では、訪日外国人と直接コミュニケーションを取る機会があるため、外国人労働者の存在が大きな強みになります。

また、単に言語を話せるだけでなく、自国の文化や価値観を理解した上で対応できる点もポイントです。外国人労働者の雇用を通じて、より多様な顧客層に対応できる体制を整えられるでしょう。

外国人労働者が日本での就労を選ぶ理由

日本企業にとって、外国人労働者の雇用はさまざまなメリットがあります。一方で、外国人労働者が日本での就労を選ぶ理由もあります。ここでは、外国人労働者がなぜ母国ではなく日本での就労を選ぶのかを見ていきましょう。

自国よりも給与が高い

日本で働く外国人労働者の多くは、ベトナムやフィリピンといったアジア系の国々出身です。これらの国々の平均給与水準は日本よりも低いため、高収入を求めて日本での就労を選択するケースが見られます。

多くの外国人労働者が「日本で働けば母国よりも高収入が得られる」と考え、積極的に日本での就職を希望しています。

キャリアアップを目指している

キャリアアップの手段として日本での就労を選択する外国人労働者も少なくありません。

たとえば技能実習生の場合、日本の技術や知識を習得して母国での就労に活かすことが目的であり、一種のキャリアアップといえるでしょう。エンジニアや研究者などの高度外国人材の場合も、自身の市場価値を高めていくために日系企業や日本支社での就労を選ぶ人がいます。

日本で働くことは単なる収入の確保にとどまらず、将来の可能性を広げる場となっています。

安定した雇用制度に魅力を感じている

日本の労働環境は、労働基準法をはじめとする法律や制度によって、従業員の権利が強く保護されています。こうした制度は外国人労働者も対象となっており、安定した雇用が確保される点は、日本で働く外国人労働者にとって大きな魅力となっています。

また、日本の社会保険制度や福利厚生も充実している点も、日本で就労する上での要因のひとつとなっているようです。

日本文化に興味をもっている

日本は、アニメやゲームといったサブカルチャーや、日本食、神社・仏閣といった伝統文化が世界的に高く評価されており、これらに魅力を感じる外国人は少なくありません。そして、日本文化に親しみをもった若い世代を中心に、日本での生活や仕事を選ぶ外国人労働者もいます。

金銭面や待遇面だけでなく、こうした日本文化への関心も外国人労働者の就労意欲を高める要因となっています。

外国人労働者を受け入れる際の注意点

では最後に、日本企業で外国人労働者を受け入れる際の注意点も紹介します。これから外国人労働者の雇用を検討している経営者や人事担当の方は、ぜひ参考にしてみてください。

外国人労働者という理由で給与を安く設定してはいけない

外国人労働者に対して「安い給与で雇用できる」と誤解している経営者は少なくありません。しかし、日本では、「同一労働同一賃金の原則」が適用されており、外国人労働者であっても、労働時間や労働内容に基づいて適正な給与を支払う必要があります。また、労働基準法は第3条において、国籍による賃金の差別的取り扱いを禁止しています。

もし、外国人労働者に対して不当に低い給与を設定していると、コンプライアンス違反の企業として社会的な信頼を失うだけでなく、法的措置を講じられる恐れもあるでしょう。

同じ業務内容に従事しているのであれば、外国人労働者も日本人労働者と同じ給与を支払う必要があると把握しておきましょう。

文化・価値観の違いからトラブルに発展する恐れがある

外国人労働者は、一定の日本語能力を有している場合が多いです。しかし、文化や価値観の違いによってコミュニケーション問題が発生することも珍しくありません。

たとえば、外国人労働者は、率直な言い回しをする傾向があるため、日本人の間接的な表現や曖昧な言い回しが伝わらないことがあります。また、時間に対してルーズな外国人労働者の場合、遅刻や時間管理などでトラブルを起こすケースもあるでしょう。

企業側は外国人労働者の文化的背景を理解し、必要に応じて日本文化に関する研修を行うことも大切です。

適切な在留資格を有しているか確認する

外国人労働者を雇用する際は、適切な在留資格を有しているか事前に確認するようにしましょう。在留資格の種類によって、許可される職種や業務内容が異なるため、資格に合わない業務をさせていると違法行為となります。当然、こうした違法行為が発覚した場合、企業側にも罰則が科されます。

法律に則った雇用管理を行うためにも、外国人労働者を面接する際には、在留カードも確認するのが重要です。また、どのような在留資格や要件が求められるのか、企業側も明確に把握しておくとよいでしょう。

外国人労働者を雇用して人手不足に対応しよう

日本ではここ10年で外国人労働者数が増加しており、令和6年時点ではその数は約230万人に上ります。こうした外国人労働者が増加している背景には、日本の人手不足問題があげられます。少子高齢化が進む日本において、労働力を確保する手段として外国人労働者が注目されているのです。

一方で、外国人労働者にとっても日本で働くことにメリットがあり、給与面以外にも将来的なキャリアアップ、日本文化への関心などが魅力となっています。

また、外国人労働者を雇用する際には、適切な労働環境や給与体系を整備するのが大切です。これにより、企業にとっても外国人労働者にとっても利益のある関係を構築できるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

ダイバーシティとは?意味やビジネスに生かすメリット、身近な例を解説

ダイバーシティとは、多様性を意味する単語です。性別や年齢、人種、国籍、趣味嗜好、障害の有無などさまざまな属性の人が、組織や集団に属している状態を意味します。 近年、企業の競争力や生産性を高めるために、政府は企業に「ダイバーシティ経営」を推進…

詳しくみる出生後休業支援給付金を分かりやすく解説!手取り10割が育休中にもらえる条件

出生後休業支援給付金とは、子育て中の親に対する経済的支援を目的とした給付金のことです。 育児休業中の所得減少を補うことで、子育て・仕事の両立をサポートします。 2025年4月より施行されるこの制度について、支給要件や支給額の計算方法がわから…

詳しくみる日本で働く外国人労働者の賃金は低い?平均賃金や問題の解決策を徹底解説

外国人労働者を雇用する際、働きやすい環境を整える一環として適切な賃金設定が重要です。事前に外国人労働者の平均賃金を把握し、適切な賃金設定と法的遵守により賃金によるトラブルを防げます。 本記事では、外国人労働者の平均賃金や問題点を解説し、解決…

詳しくみる入社手続きはどのようなものがある?社会保険加入の手続きなどを解説

社会保険の入社手続きは、企業として必ず押さえておきたい重要な業務です。 本記事では、手続きの期限や必要書類、加入の基準などをわかりやすく解説します。万が一、手続きが遅れた場合の対応策についてもまとめました。スムーズな対応によって、会社と従業…

詳しくみる退職者への源泉徴収票の発行はどうする?再発行の対応や注意点を解説

退職者への源泉徴収票の発行は、企業が必ず対応すべき重要な法定業務のひとつです。これは退職者が確定申告や転職先での年末調整を行う際に必要不可欠な書類であり、正確かつ期限内に交付しなければなりません。発行手続きには給与情報の集計や送付方法の確認…

詳しくみる就職氷河期とは?いつのこと?現在の年齢や支援プログラムについて解説!

就職氷河期とは、バブル崩壊後の、新卒採用が特に厳しかった1993年〜2005年頃のことで、当時大学などを卒業した世代を就職氷河期世代と呼びます。本記事では、就職氷河期世代の年齢や特徴、リーマンショック世代との違いを解説します。「就職氷河期世…

詳しくみる