- 更新日 : 2025年11月25日

算定基礎届の識別情報とは?パスワードの確認方法から電子申請の手順まで解説

算定基礎届の識別情報とは、電子申請を行う際に事業所確認のために使用されるパスワードです。毎年6月頃に日本年金機構から郵送される「算定基礎届等に係る識別情報のお知らせ」に記載されており、e-Govなどを利用したオンライン手続きに不可欠です。

近年、行政手続きのデジタル化が進み、GビズIDを利用した電子申請が主流になりつつあります。しかし、利用するシステムや申請方法によっては、この識別情報の入力が求められるケースも少なくありません。

本記事では、算定基礎届に記載する識別情報の意味から、具体的な確認方法、通知書が届かない・紛失した場合の対処法、そしてGビズIDを活用した電子申請の具体的なステップまで詳しく解説します。算定基礎届のパスワードがわからずお困りの方も、本記事を読めば安心して手続きを進められるようになるでしょう。

目次

算定基礎届の識別情報とは?

算定基礎届における識別情報とは、日本年金機構が事業所ごとに発行する、電子申請専用のパスワードです。この識別情報は、事業所が正規の届出者であることを証明するために利用されます。

識別情報と関連用語の違い

識別情報が電子申請用のパスワードであるのに対し、事業所整理記号や事業所番号は事業所そのものを識別するための管理番号という点が異なります。

これらの番号は、社会保険や労働保険に関する各種手続きにおいて、どの事業所からの届出であるかを特定するために用いられます。特に、日本年金機構が提供する「届書作成プログラム」でCSVファイルを作成する際には、これらの情報を正確に入力する必要があります。入力ミスはエラーの原因となるため、それぞれの違いを正しく理解し、使い分けましょう。

| 用語 | 内容 | 主な用途の例 |

|---|---|---|

| 識別情報 | 電子申請時に使用するのパスワード | e-Gov電子申請時の事業所認証 |

| 事業所整理記号 | 健康保険・厚生年金保険の適用事業所を識別する記号(漢字・かな・数字) |

|

| 事業所番号 | 健康保険・厚生年金保険の適用事業所を識別する番号(数字) |

|

| 被保険者整理番号 | 事業所の被保険者(従業員)一人ひとりに割り振られる番号 | 従業員個人の資格喪失届、算定基礎届の個人別明細など |

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

随時改定がよくわかるガイド

月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。

この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。

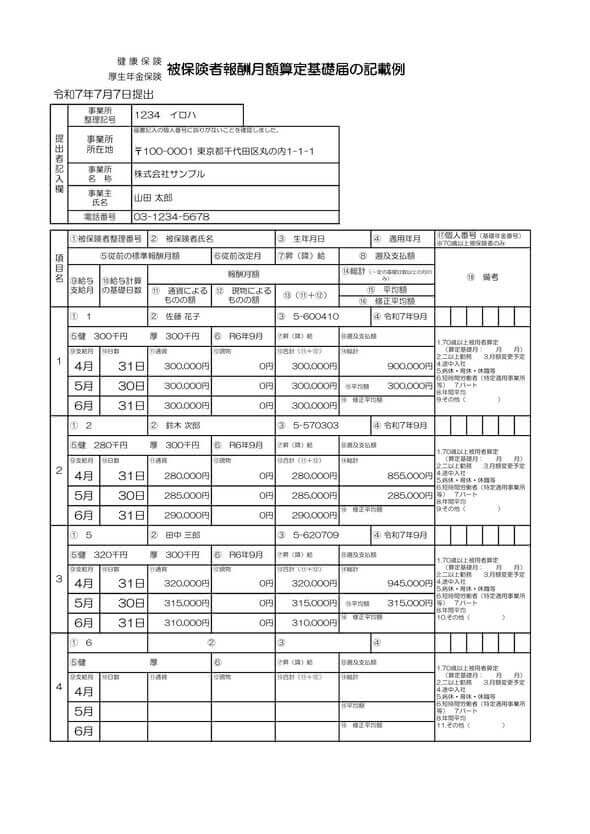

算定基礎届 記入例

社会保険の算定基礎届を作成する際に役立つ、記入例を記載した資料です。実際の用紙への記載方法や記入の要領を、見本を通してご確認いただけます。

届出書類作成の正確性を高め、事務手続きをスムーズに進めるための参考資料としてご活用ください。

算定基礎届の識別情報はどこで確認できる?

算定基礎届の識別情報は、毎年6月頃に日本年金機構から郵送される「算定基礎届等に係る識別情報のお知らせ」という圧着式のハガキ、または封書に記載されています。

識別情報のお知らせが記載された通知書は、原則として毎年6月上旬から中旬にかけて、対象となる事業所へ郵送されます。これは、算定基礎届の提出期間(原則7月1日〜7月10日)に間に合うように日本年金機構が定めているスケジュールです。

通知書は圧着ハガキ形式になっていることが多く、中面を開くと「識別情報(パスワード)」として英数字が明記されています。算定基礎届の用紙や書き方のパンフレットなどと一緒に届くことが一般的です。過去の書類と間違えないよう、必ず最新年度の通知書を確認してください。

算定基礎届の識別情報がわからない場合の対応は?

識別情報のお知らせが見つからない、または紛失してしまった場合は、まず社内を探し、それでも見つからなければ管轄の年金事務所に再発行を依頼するのが基本的な流れです。

識別情報は事業所に関わる重要な情報のため、電話やメールで直接パスワードを教えてもらうことはできません。必ず正規の手続きを踏んで対応する必要があります。

1. まずは社内を探す

再発行には時間がかかるため、最初にすべきことは、社内に保管されているはずの「算定基礎届等に係る識別情報のお知らせ」を探すことです。

多くの場合、総務・経理部門のファイルや、社会保険関連の書類と一緒に保管されています。「算定基礎届」や「社会保険」「日本年金機構」といったキーワードで書類ファイルを確認しましょう。前任の担当者が個別に保管している可能性も考えられます。

2. 管轄の年金事務所に再発行を依頼する

社内を探してもどうしても見つからない場合は、速やかに事業所の所在地を管轄する年金事務所へ電話で問い合わせ、再発行を依頼してください。

年金事務所は識別情報に関する問い合わせの正規窓口です。再発行の手続きは以下の流れで行います。

- 管轄の年金事務所を確認する:自社の所在地を管轄する年金事務所を、日本年金機構のウェブサイトで確認します。

- 電話で問い合わせる:管轄の年金事務所に電話し、「算定基礎届の識別情報を紛失したため、再発行をお願いしたい」旨を伝えます。事業所整理記号や事業所番号を準備しておくとスムーズです。

- 再交付依頼書を提出する:年金事務所の指示に従い、「適用事業所 関係届書再交付申請書」などの必要書類を提出します。

- 再発行された通知書を受け取る:手続き完了後、事業所の登録住所宛てに識別情報が記載された通知書が郵送されます。

再発行にかかる日数と注意点

再発行は即日完了するわけではなく、郵送でのやり取りとなるため、申請から受け取りまでには数日から1週間程度の時間がかかります。

日本年金機構では、セキュリティの観点から、電話やFAXで直接パスワードを通知することはありません。特に算定基礎届の提出期限である7月10日頃になると、同様の問い合わせが年金事務所に集中し、通常よりも手続きに時間がかかる可能性があります。識別情報が見当たらないことに気づいた時点で、すぐに行動することが重要です。

算定基礎届の電子申請と識別情報の役割

電子申請の方法によって、識別情報の必要性は異なります。近年主流のGビズIDを利用する方法と、従来のCSV形式ファイルをアップロードする方法では、識別情報の扱いが変わります。

GビズID利用時の識別情報の扱い

GビズIDを利用してe-Govから電子申請する場合、GビズID自体が事業所認証の役割を果たすため、識別情報の直接入力は原則不要です。これはGビズIDによる認証が、従来の識別情報による事業所確認の役割を代替するためです。

ただし、利用する労務管理ソフトの仕様や、手続きの過程で入力を求められるケースも考えられるため、通知書は引き続き手元に保管しておきましょう。

参考:GビズID

CSV形式の届書では識別情報が必須

日本年金機構の「届書作成プログラム」で作成したCSV形式の届書をe-Govにアップロードして電子申請を行う従来の方法では、事業所確認のために識別情報の入力が必須となります。

仕様チェック機能を備えた「届書作成プログラム」は、提出前のエラー発見に役立つ便利なツールです。このプログラムを利用して申請データを作成し、e-Govから手続きを行う際には、郵送された「識別情報のお知らせ」に記載のパスワードが必要です。

電子媒体(CD/DVD)による届出と識別情報

CDやDVDなどの電子媒体で算定基礎届を提出する場合、識別情報は不要です。その代わり、作成した電子媒体に「電子媒体届書総括票」を添えて、管轄の年金事務所へ郵送または持参する必要があります。この総括票が、どの事業所からの届出であるかを証明する役割を果たします。

算定基礎届を電子申請する具体的な手順は?

算定基礎届の電子申請は、事前準備、申請データの作成、e-Govからの申請という3つのステップで完了します。ここでは、電子証明書が不要で無料で利用できる「GビズID」を利用した申請手順を解説します。

1. 事前準備(GビズIDの取得など)

電子申請を始める前に、GビズID(gBizIDプライム)のアカウントを取得しておくことを推奨します。

GビズIDは、一つのアカウントでさまざまな行政サービスにログインできる認証システムです。取得には1〜2週間程度かかる場合があるため、早めに申請を済ませておきましょう。

- GビズID公式サイトへアクセス:GビズIDの公式サイトから「GビズIDプライム」の作成を申請します。

- 必要事項の入力と書類の郵送:画面の指示に従って情報を入力し、申請書を印刷します。代表者の印鑑証明書を添付して、GビズID運用センターへ郵送します。

- 審査とアカウント発行:審査には1〜2週間程度かかります。早めに申請を済ませておきましょう。

- 届書作成プログラムのインストール:日本年金機構のウェブサイトから、最新の「届書作成プログラム」をダウンロードし、PCにインストールしておきます。

参考:GビズID

2. 申請データ(CSVファイル)の作成

次に、日本年金機構の「届書作成プログラム」を使用して、算定基礎届の申請データ(CSVファイル)を作成します。

このプログラムは、届出に必要な情報をフォーマット通りに入力し、電子申請に対応した形式のデータを作成するための公式ツールです。

- 事業所情報の設定:プログラムを起動し、事業所名、所在地、事業所整理記号などの基本情報を正確に入力します。

- 被保険者情報の入力:従業員ごとの氏名、被保険者整理番号、4月・5月・6月の報酬月額などを入力します。

- 内容の確認とCSVファイルの作成:全員の入力が終わったら、内容に誤りがないかを確認し、電子申請用のCSV形式でファイルを保存します。この際、プログラムがデータの仕様チェックを自動で行います。

3. e-Govでの電子申請

最後に、作成した申請データをe-Gov(電子政府の総合窓口)で提出します。e-Govは、各省庁への申請や届出をオンラインで一元的に行える政府のポータルサイトです。

- e-Govへログイン:GビズIDを使ってe-Govにログインします。

- 手続きの検索:「手続検索」から「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」を検索します。

- 申請書の作成:申請画面を開き、STEP2で作成したCSVファイルを添付します。

- 申請データの送信:画面の指示に従って必要事項を入力し、申請データを送信します。送信が完了すると、受付番号が発行されます。

- 審査結果の確認:後日、e-Govのマイページ上で審査結果を確認できます。公文書が発行されれば、手続きは完了です。

参考:e-Gov

算定基礎届で識別情報に関してよくある質問(FAQ)

最後に、算定基礎届で識別情報に関してよくある質問とその回答をまとめました。

識別情報に有効期限はありますか?

識別情報自体に明確な有効期限はありませんが、毎年新しい通知書で確認することが推奨されます。

基本的には同じパスワードが継続して利用されますが、何らかの理由で変更される可能性もあるため、算定基礎届の手続きを行う際は、その年に届いた最新の「識別情報のお知らせ」を確認するようにしてください。

GビズIDがあれば識別情報は不要ですか?

GビズIDを利用してe-Govにログインする場合、多くの場合で識別情報の直接入力は不要になります。

GビズIDによる認証が、従来の識別情報による事業所確認の役割を代替するためです。ただし、利用する労務管理ソフトの仕様や、手続きの過程で入力を求められるケースも考えられるため、通知書は手元に保管しておきましょう。

算定基礎届の識別情報を理解し、スムーズな手続きを

本記事では、算定基礎届の識別情報の確認方法、紛失時の対応、電子申請の手順まで詳しく解説しました。

識別情報は、算定基礎届の電子申請におけるパスワードの役割を果たす重要な情報です。毎年6月頃に届く「識別情報のお知らせ」を大切に保管し、もしわからない場合は、早めに管轄の年金事務所へ問い合わせましょう。

近年はGビズIDの活用で手続きが簡略化されていますが、基本を理解しておくことで、予期せぬトラブルにも冷静に対応できます。本記事を参考に、年に一度の重要な手続きである算定基礎届を、正確かつスムーズに行いましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

介護保険制度の概要

日本では急速な高齢化が進み、「介護保険制度」への関心が高まりつつあります。 総務省統計局の資料によれば、2017年9月15日時点で、65歳以上と定義される高齢者の人口は3,514万…

詳しくみる産休中にもらえる補助金は?出産手当金の支給額・対象者・申請方法を解説

出産は喜ばしいライフイベントですが、産休期間中の収入減や経済的な不安を感じる従業員も少なくありません。会社として従業員をサポートするためにも正しい知識を持つことは大切です。 この記…

詳しくみる産休手当を受給できる条件は?計算方法についても解説!

産休手当は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休んだときに支給される手当のことで、正式名称は「出産手当金」です。産休手当として支給される金額がいくらくらいなのか、支給される条件…

詳しくみる労働保険の一般拠出金の申告とは?書き方や計算方法を解説

労働保険の年度更新の時期になると、事業主や労務担当者の方は「労働保険料・一般拠出金申告書」の作成に取り組みます。この申告書には労働保険料だけでなく、「一般拠出金」という項目もありま…

詳しくみる労災保険の適用対象者とは?特別加入者についても解説!

労災保険の補償対象は、業務災害と通勤災害です。対象者はすべての労働者で、特別加入制度により中小企業事業主や一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者も給付を受けられます。療養補償等給付…

詳しくみる社会保険の標準報酬月額・標準賞与額とは?保険料を求める計算方法

給与や賞与にかかる社会保険料は、実際に支給された金額ではなく、標準報酬月額および標準賞与額に基づいて決定されます。それぞれに計算方法が異なるため、対象となる報酬の範囲や、保険料の徴…

詳しくみる