- 更新日 : 2025年10月31日

従業員の早期離職率や理由は?企業に与える影響や防止策も解説

時間をかけて採用した社員が早期離職すると、企業にとっては大きな痛手です。早期離職者の割合や、すぐに会社を辞める理由を調べて、できるだけ防止したいと考える人事担当者もいるでしょう。

本記事では、社員の早期離職率や理由などについて、厚生労働省や民間企業の調査データをもとに解説します。早期離職が企業に与える影響や防止策も解説するため、ぜひ参考にしてください。

目次

入社してから何年目までが早期離職になるか

早期離職に明確な定義はありませんが、入社してから3年が経過するまでの間に退職することを指すのが一般的です。厚生労働省が新規学卒就職者の3年以内離職率を調査しているのもあり、3年以内の退職を早期離職と呼ぶケースが多く見られます。

早期離職はどの企業でも起こり得るものですが、会社側にとっては痛手になるため、発生した場合は原因を分析して再発防止に努めることが大切です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法

従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。

本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。

エンゲージメントサーベイを用いて、離職防止を推進する⽅法

離職防止には従業員エンゲージメントの向上が効果的です。そのために、従業員の状態把握が必要です。

本資料では、従業員の状態を把握する具体的な手段としてマネーフォワード クラウドサーベイをご紹介します。

エンゲージメント向上につながる福利厚生16選

多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。

本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。

早期離職の実態

ここからは、新規学卒就職者と中途採用者にわけて、複数のデータをもとに早期離職率や離職理由を解説します。

新規学卒就職者の早期離職率

厚生労働省は令和6年に、新規学卒就職者(令和3年3月卒)の離職について調査を実施しました。当該調査では、新規学卒就職者の学歴ごとの早期離職率が集計されています。集計結果は以下の通りです。

| 学歴 | 早期離職率 |

|---|---|

| 中学 | 50.5% |

| 高校 | 38.4% |

| 短大等 | 44.6% |

| 大学 | 34.9% |

参考:「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」(厚生労働省)(2025年6月18日に利用)

中学卒業者が50.5%と突出して多く、ほかは30~40%の割合です。新規学卒就職者のおよそ3人に1人は3年以内で退職していることがうかがえます。

なお、中学卒業者以外の早期離職率は、前年度の調査より上昇しています。

新規学卒就職者が早期離職する理由

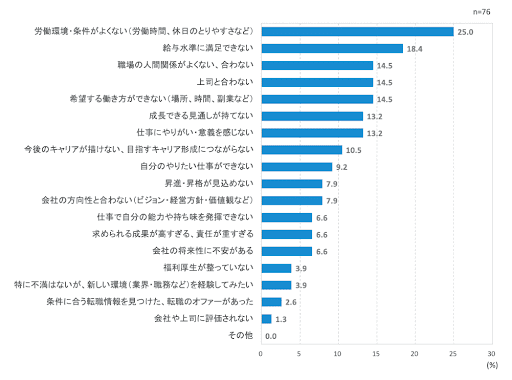

新規学卒就職者が早期離職する理由は、株式会社リクルートマネジメントソリューションズが実施した「新人・若手の早期離職に関する実態調査」からわかります。

入社1~3年目(大学・大学院卒)の正社員で、過去に退職経験がある人に退職理由を尋ねたところ、結果は以下のようになりました。

参考:【調査発表】新人・若手の早期離職に関する実態調査|プレスリリース| 人材育成・研修のリクルートマネジメントソリューションズ

労働時間や給与水準などの労働条件や、人間関係に関わる回答が多く寄せられています。特に労働時間に関する回答が突出して多いため、新規学卒就職者の早期離職を防ぐには、労働環境の見直しが必要不可欠であるといえます。

中途採用者の早期離職率

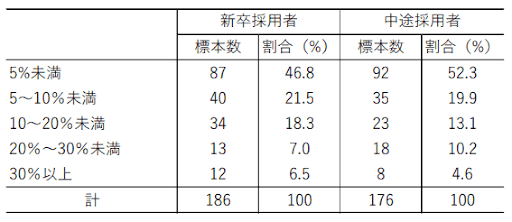

中途採用者の早期離職率は、リクルートワークス研究所が実施した「企業調査による人材定着率の新卒・中途比較」で確認できます。以下の表は、入社3年目までの離職率の分布を、新卒採用者と中途採用者にわけて集計したものです。

表によると、中途採用者の入社3年目までの離職率が5%未満である企業は、全体の52.3%です。新卒採用者と比べると、中途採用者の早期離職率は低い傾向にあります。

一方で「10~20%未満」「20~30%未満」と答えた企業もそれぞれ1割ほど存在します。新規学卒者だけでなく、中途採用者の早期離職の防止も忘れないことが大切です。

中途採用者が離職する理由

早期離職した理由について、中途採用者のみに絞って調査したデータは現状存在しません。しかし、厚生労働省が公表した「令和2年転職者実態調査の概況」では、新規学卒者・中途採用者の両方を含む転職者が、なぜ直前の職場を離職したのかを調査しています。当該調査の結果を確認することで、中途採用者が離職する理由の傾向もある程度わかります。

同調査において、前職を自己都合で離職した理由の上位3つは以下の通りです。

- 労働条件(賃金以外)がよくなかったから(28.2%)

- 満足のいく仕事内容でなかったから(26.0%)

- 賃金が低かったから(23.8%)

参考:「令和2年転職者実態調査の概況(個2.離職理由)」(厚生労働省)(2025年6月18日に利用)

新規学卒就職者の早期離職理由と比べて、仕事内容に関する理由が目立ちます。入社前に思い描いていた仕事内容とギャップがないかどうかは、離職率に大きく影響するといえます。

早期離職が企業に与える影響

ここからは、従業員が早期離職した際に、企業が受ける影響を解説します。

新入社員の採用や教育に関するコストが無駄になる

社員を新しく採用する場合、採用活動や入社後の教育などにおいて、多くの時間的・金銭的なコストが発生します。具体的には以下のようなコストが挙げられます。

| コストの種類 | 具体例 |

|---|---|

| 採用活動におけるコスト |

|

| 入社後にかかるコスト |

多くのコストをかけて採用した社員が早期離職すると、会社側は大きな損害を被ります。コストの無駄を防ぐために、採用活動はミスマッチを起こさないよう丁寧に進める必要があります。

残っている社員への負担が増える

新しい社員を採用する場合、事業の新規拡大に伴って、人員を補充するケースが多く見られます。新入社員が早期離職すると、事業拡大により増加した業務をほかの社員が担当することで、一人ひとりの負担が増えやすくなります。

新入社員の早期離職が多発すると、既存の社員は負担が大きい状態が続くため、モチベーションが下がりやすいです。最悪の場合、長く勤めている社員も離職するおそれがあるため、早期離職が続く場合は早急に対策する必要があります。

企業イメージに悪影響を及ぼす

早期離職が多い旨がSNSや口コミで広まることで、働きにくい会社であるイメージがつきます。求職者からは悪い印象を受けるため、新しい社員の採用も難航しやすくなります。

また、早期離職が多いと外部窓口の担当者が変わりやすくなることで、取引先の会社から不信感を持たれやすい点も注意が必要です。取引先からの印象の悪化は、仕事の減少につながるため、早期離職が多発している場合は迅速に対策しましょう。

早期離職の防止策

ここからは、早期離職の防止策を解説します。

採用活動におけるミスマッチを対策する

採用活動のミスマッチとは、企業側と求職者側で、仕事内容や社風に対する認識がずれることです。ミスマッチが起こると、求職者が入社した際に「イメージと違う」と感じることで、早期離職しやすくなります。

ミスマッチが発生しないように、求人広告では仕事内容や社風を誇張せず、正確に記載しましょう。また、面接の際に改めて仕事内容や社風を説明するほか、仕事の厳しさも含めたリアルな情報提供を意識します。

面接とは別に、職場見学や社員との座談会を実施し、企業側と求職者側が本音で話せる場を設けるのも効果的です。企業が求める人物像と、求職者が思う理想的な職場のイメージを互いに共有することで、よりミスマッチが起こりにくくなります。

入社後の研修制度を整える

研修を実施しないまま新入社員に仕事を任せると、業務に慣れていないことでミスが多発しやすくなります。結果的に「仕事が自分に合っていない」と判断し、早期離職しやすくなります。

新入社員が無理なく業務を始めるには、入社後の研修制度を整えることが大切です。座学で企業理念や事業内容、商品知識などを教えたうえで、実務で仕事を覚えてもらうOJTを実施しましょう。

OJTの際は事前に教育担当者を決めておき、不明点があった際に質問できるようにします。業務に慣れやすくなるほか、教育担当者と親密になれることで人間関係の面でもプラスに働きやすく、より早期離職の可能性を抑えられます。

ワークライフバランスの向上に努める

新規学卒就職者と中途採用者の両方とも、労働時間が長いことで早期離職してしまうケースも見られます。ワークライフバランスの向上に努めて、仕事とプライベートを両立できる職場づくりを意識することも、早期離職の防止につながります。

ワークライフバランスを向上する際の基本的な取り組みは、残業や休日出勤の削減です。部署ごとの業務量や人員配置を見直して、負担がかかっている部署がないかを確認しましょう。

また、法律で定められている有給休暇の取得日数(原則として年5日以上)を満たしているかも確認します。満たしていないと思われる場合は、積極的に有給休暇の取得を呼びかけましょう。

残業や休日出勤の削減のほか、テレワークを導入して自宅から仕事できる環境を整えるのも、ワークライフバランスの向上につながる取り組みの一つです。

明確な評価制度を構築する

社員の評価制度が曖昧で、仕事の成果が給与に反映されにくい職場では、従業員のモチベーションが上がりにくくなります。新入社員からは、給料が上がらない会社と判断されることで、早期離職される可能性もあります。社員の査定基準を明確に定めて、仕事内容を適切に評価できる職場を目指しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

課長手当の相場はいくら?企業規模や業界別の違い、決め方を解説

課長に支払う役職手当の相場は、月額でおおよそ5万円から8万円が目安とされています。ただし、実際の金額は企業の規模や業種、そして課長に求める責任の重さによって大きく異なります。 適切…

詳しくみるロスジェネとは?意味や時代背景・特徴・直面している課題と対策をわかりやすく解説

就職氷河期の時代に社会へ出た「ロスジェネ世代(ロストジェネレーション世代)」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。 景気後退のあおりを受け、正社員として働くこ…

詳しくみる1on1をやめてほしいと言われたら?見直すべきポイントを徹底解説

1on1ミーティングを導入したものの、「やめてほしい」「意味がない」といった声が社員から上がる場合があります。 社員の不満の背景には制度そのものよりも、話すテーマが曖昧だったり上司…

詳しくみるくるみん認定とは?マークの種類や認定基準、申請方法を解説!

くるみん認定とは、仕事と子育ての両立をサポートする企業に対し、厚生労働省が与える証です。くるみん認定を受けると、自社HPや求人広告にくるみんマークが表示できるほか、さまざまな利点が…

詳しくみるメンター制度はいらない?理由やメリット・デメリットを解説

さまざまな企業が「新人の早期定着」「教育コストの削減」を目的にメンター制度を導入していますが、現場では形だけの制度になっているケースもあります。 メンターによって指導内容がバラつき…

詳しくみるオンライン適性検査とは?やり方や適性検査の種類・対策方法をわかりやすく解説

オンライン適性検査は、多くの企業で採用選考の初期段階にとり入れられており、その実施形態も多様化しています。初めてオンラインで適性検査を受ける方にとっては、「どんな内容なのか」「どう…

詳しくみる