- 更新日 : 2025年12月29日

【テンプレ付】労災事故報告書とは?提出義務がある事故や記入例を解説

労災事故報告書は、一定の労災事故があったことを届け出る際に用いる書類です。事業場内で火災などが発生した場合は、労働安全衛生規則第96条の規定により、様式第22号を用いて報告しなければなりません。作成者は事業主、届出先は所轄労働基準監督署、提出期限は「事故発生後遅滞なく」となっています。提出を怠ると、労災隠しとみなされる恐れがあります。

目次

労災事故報告書とは?

一定の労災(労働災害)が発生した場合は、報告義務が課せられています。提出が必要とされる書類の一つが、労災事故報告書です。労災事故報告書とは何か、提出する目的、どんな事故に必要か、誰が作成しどこに提出するか、その義務・期限について説明します。

労災事故報告書とは何か?

労災事故報告書は、報告義務のある労災が発生した場合、提出が求められる書類です。労働安全衛生規則第96条に規定する事業場内での火災や爆発などの事故があった場合に、労働基準監督署へ提出します。労災事故が発生した状況や原因を把握し、再発を防止する目的で作成・提出が義務づけられています。事業者が作成し、労災事故発生後に遅滞なく提出しなければなりません。

労働者死傷病報告との違い

労災が発生した場合の報告に用いる書類には、労災事故報告書の他に労働者死傷病報告があります。労働者死傷病報告は労働安全委衛生規則第97条に規定されている書類で、労働者が労災により死亡、あるいは休業した場合に提出が求められます。労災事故報告書は、被災したことによって死亡・休業した労働者の有無に関わらず提出が必要である点が異なります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

労災事故報告書の提出義務がある事故やケース

以下のような事故が発生した場合は、労災事故報告書の提出が必要です。

- 事業場や附属建設物内での、次の事故①火災または爆発

②遠心機械、研削といし、その他高速回転体の破裂

③機械集材装置などの切断

④建設物、附属建設物、機械集材装置、煙突などの倒壊 - ボイラーの破裂、煙道ガスの爆発などの事故

- 小型ボイラー、第一種圧力容器などの破裂の事故

- クレーンの逸走などの事故

- 移動式クレーンの転倒などの事故

- デリックの転倒などの事故

- エレベーターの昇降路などの倒壊などの事故

- 建設用リフトの昇降路などの倒壊などの事故

- 簡易リフトの機器の墜落などの事故

- ゴンドラの逸走などの事故

労災事故報告書の書き方

労災事故報告書の必要項目は、以下のとおりです。

- 事業の種類

日本標準産業分類の中分類により記入します。

- 事業場の名称

- 労働者数

- 事業場の所在地

- 労災事故の発生場所

- 労災事故の発生日時

- 事故を発生した機器などの種類

事故発生の原因となった次の機械などについて、それぞれ次の事項を記入します。- (1)ボイラー、圧力容器に係る事故については、ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器のうち該当するもの

- (2)クレーンなどに係る事故については、クレーンなどの種類、型式、吊上げ荷重、積載荷重

- (3)ゴンドラに係る事故については、ゴンドラの種類、型式、積載荷重

- 下請事業の場合は親事業場の名称(建設業の場合は元方事業場の名称)

- 事故の種類

火災、鎖の切断、ボイラーの破裂、クレーンの逸走、ゴンドラの落下など、具体的に記入します。 - 人的被害

「その他の被災者の概数」の欄には、届出事業者の事業場の労働者以外の被災者の数を記入します。 - 物的被害

「建物」の欄には構造及び面積、「機械設備」の欄には台数、「原材料」及び「製品」の欄にはその名称及び数量を記入します。 - 事故の発生状況

- 事故の原因

- 事故の防止対策

事故の発生を防止するために今後実施する対策を記入します。 - 参考事項

労災事故において参考になる事項を記入します。 - 報告書作者氏名

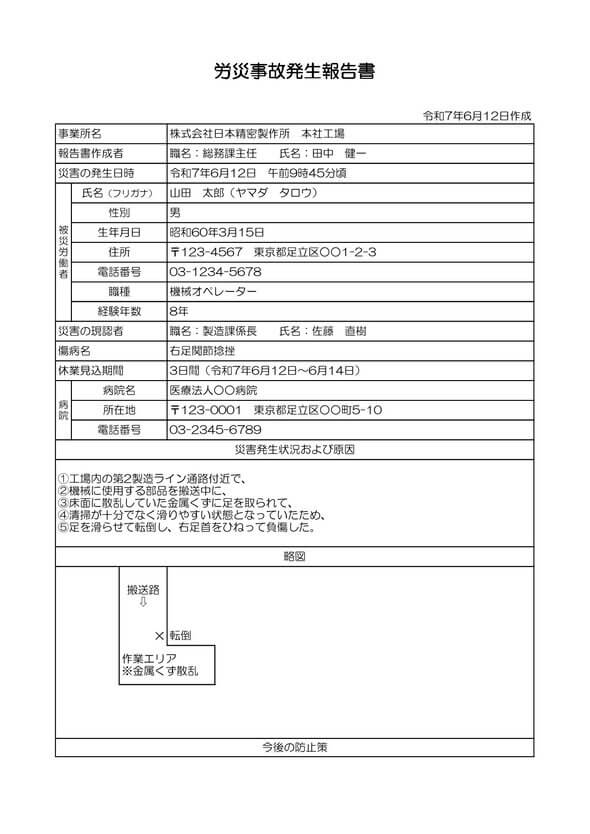

労災事故報告書の記入例

労災事故報告書は、以下のように記入します。

労災事故報告書のテンプレート・ひな形

この記事で紹介した労災事故報告書のテンプレートは、以下からダウンロードすることができます。

労災事故に関わる手続きの流れや対応

労災事故が発生した際に必要な手続きとその方法は、以下の通りです。

- 死亡、重大な労働災害・事故が発生した場合↓直ちに発生地を管轄する労働基準監督署に電話連絡↓遅滞なく労働者死傷病報告書・労災事故報告書を所轄の労働基準監督署に提出

- 1.以外の休業を伴う労働災害が発生した場合↓遅滞なく労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署に提出

- 事業場内での火災や爆発などの事故が発生した場合↓遅滞なく労災事故報告書を所轄の労働基準監督署に提出

労災隠しとならないよう、労災事故報告書はきちんと提出しよう

事業場などで火災や爆発、建設物・クレーンの倒壊、ワイヤロープの切断などの労災事故が発生した場合は、労災事故報告書の提出が必要です。様式第22号の形式を用いて、事故発生後に遅滞なく所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

労災事故報告書は、死傷した労働者がいる労災事故が発生した場合に提出が必要な労働者死傷病報告とは異なります。対象となる労災事故が発生した場合、必ず所轄労働基準監督署へ提出する必要があります。提出を怠ると労災隠しとみなされる恐れがあるため、事故の大小に関わらず、きちんと提出義務を果たしましょう。

よくある質問

労災事故報告書は、負傷者がいなくても提出しなければなりませんか?

事業場内での火災や爆発など、定められた事故が発生した場合は、負傷者の有無に関わらず労災事故報告書の提出が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

労災事故報告書の提出先は?

労災事故報告書の提出先は、所轄労働基準監督署です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

労災の関連記事

新着記事

「サービス残業 当たり前」の職場の実態とは?違法性・経営リスクから適切な対処法まで徹底解説

Pointサービス残業が「当たり前」とされる職場とは何か? サービス残業は慣習ではなく明確な違法行為で、企業リスクが極めて高い。 無賃金残業は労基法違反 未払い賃金は最大3年遡及 …

詳しくみる雇用保険は週20時間未満なのに加入できるのか?例外ケースと誤加入の原因を徹底解説

Point雇用保険「20時間未満なのに加入」とは何か? 雇用保険は原則週20時間以上だが、契約内容や例外制度で加入する。 判断基準は所定労働時間 契約変更・手続き漏れに注意 65歳…

詳しくみるジョブ型人事とは?日本企業が導入するメリットと成功への手順を解説

Pointジョブ型人事とは? ジョブ型人事とは、職務を基準に人事を行う制度です。 職務定義書で役割を明確化 成果と職務価値で評価 即戦力確保に強み Q&A Q. 日本企業でも導入で…

詳しくみる【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?人事・経営者が備えるべきコスト増と労務対策

Point年金3号廃止とは? 年金3号廃止とは、扶養配偶者の保険料免除制度見直しの議論です。 2026年に106万円要件撤廃 2027年以降、企業規模要件縮小 企業負担と実務対応が…

詳しくみるザイアンス効果(単純接触効果)とは?ビジネスでの信頼構築と売上向上につなげる活用法

Pointザイアンス効果とは? ザイアンス効果とは、接触回数で好意が高まる心理現象です。 短時間でも頻度が重要 初期は中立以上の印象が前提 過剰接触は逆効果 Q&A Q. なぜ売上…

詳しくみる職業訓練に合格するためのジョブ・カードの書き方とは?採用担当者の視点を踏まえた作成手順を徹底解説

Pointジョブカードとは? ジョブカードは、訓練選考と再就職成功を左右します。 訓練動機と就職目的を明確化 経験は行動と成果で記載 面談を意識した記述が重要 Q&A Q.…

詳しくみる