- 更新日 : 2025年1月24日

有給休暇の規定を解説!付与日数など

有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。会社は、一定の要件を満たした従業員に対して、法律の規定に従い有給休暇を付与しなければいけません。今回は、付与の条件や、有給休暇の繰り越し、リセットされるタイミングなど適切な労務管理のために必要となる知識について解説します。

目次

有給休暇の定義

有給休暇とは、法律で定められた労働者の権利です。従業員は賃金の支払いを受けられる休暇として、原則としていつでも自由に取得することができます。ここでは、有給休暇の定義と、代休などの違いについて解説します。

労働基準法における有給休暇の定義

有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。それによると、雇い入れた日から6カ月継続し、全労働日数の8割以上を出勤した従業員に対して、会社は勤続年数に合わせて有給休暇を付与しなければならないとしています。

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。(引用:労働基準法第39条|e-Gov法令検索)

有給休暇は、業種や業態、正社員やパートタイムなどの雇用形態に関わらず、「6カ月以上の継続勤務」「全労働日の8割以上の出勤」という要件を満たした従業員に対して与えられます。

法律上、「休暇」とは本来あるべき労働義務が免除された日を指します。「休暇」には有給休暇のほか、産前産後休業や育児・介護休業、生理休暇、看護休暇、子の看護休暇などがあり、従業員は申請することによって権利を行使できます。

有給休暇と代休の違い

労働が免除され、実質賃金の減額が伴わないものに「代休」があります。代休とは、本来休日である日に出勤し、その後、代償として他の労働日を休日とするものです。

代休では、会社の規定で休日と定められている日に労働するため、その労働時間に対しては休日労働または時間外労働として割増賃金が発生します。しかし、休日出勤した代わりに休んだ日は、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金が発生しません。したがって、同じ賃金計算期間で代休を取得した場合には、休日労働した分1日出勤が増加し、代わりに休んだ分1日出勤が減少するため、トータルの出勤日数は同じになり、賃金の減少が伴わないことになります。

対して、有給休暇は、休暇を取得しても出勤したものとして扱います。しかし、賃金が支払われる休暇ではあるものの、実際には労働していないため労働時間としてはカウントされず、代休のように割増賃金が発生することはありません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

有給休暇管理の基本ルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

年次有給休暇管理帳(ワード)

従業員の年次有給休暇の管理は、適切に行えていますでしょうか。

本資料は、すぐにご利用いただけるWord形式の年次有給休暇管理帳です。ぜひダウンロードいただき、従業員の適切な休暇管理にご活用ください。

紙&Excelからの卒業で有給休暇の管理はラクになる!

Excelや紙での有給休暇管理に、限界を感じていませんか?手作業による管理は、転記ミスや更新漏れといったリスクと隣り合わせです。

本資料では、システム化によってそれらの課題をどう解決できるのか、具体的な効率化のポイントを解説します。

就業規則の作成・変更マニュアル

有給休暇の管理をはじめ、労務管理の土台となるのが就業規則です。今の規則は法改正や実態に合っていますか?記載が曖昧なままだと、思わぬ労使トラブルに発展する恐れがあります。

本資料では、就業規則の作成や変更の正しい手順と、よくあるトラブル事例を解説します。

有給休暇の付与日数

有給休暇の日数は、従業員の勤続年数に応じて付与されます。

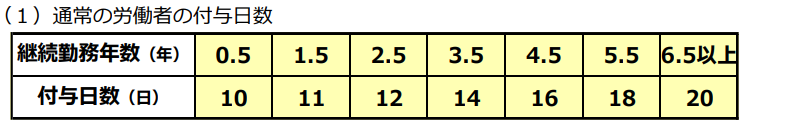

通常の労働者の有給休暇日数

いわゆる正社員のような、週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上の従業員の場合、雇い入れの日から6カ月(0.5年)継続勤務した時点での付与日数は10日となります。その後、1年ごとに「11日」「12日」と増え、最大で年間20日の有給休暇が付与されます。

引用:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

パートタイムやアルバイトの有給休暇日数

パートタイムやアルバイトのように「週の所定労働時間が5日未満」「週の所定労働時間が30時間未満」の両方を満たす従業員の場合は、労働日数に合わせた比例付与が採用されます。比例付与の対象となるのは、以下の2点に該当する従業員です。

- 週所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が216日以下

- 週所定労働時間が30時間未満

たとえば、「週3日のパート従業員」の場合、雇い入れの日から6カ月(0.5年)継続した時点で5日の有給休暇が付与されます。

引用:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

また、2019年4月1日より、年10日以上有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されました。この有給取得義務は、年10日の有給休暇が付与される労働者であれば、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、対象となります。

有給休暇に関する注意点

有給休暇の適切な管理のためには、従業員ごとの付与日数をきちんと把握することが重要です。有給休暇の繰り越し期限やタイミングの扱い、週20時間未満などの短い勤務時間で働くパートやアルバイトの有給休暇への注意点について解説します。

有給休暇の繰越とリセットのタイミング

有給休暇は、入社後6カ月時点から権利が発生し、1年経過するごとに新たな有給休暇が付与されるのが通常の流れです。付与された有給休暇は、2年間有効であり、年間最大20日を繰り越すことができます。

たとえば、入社6カ月で付与された10日の有給休暇を5日消化した場合、入社1年6カ月の時点で新たに有給が付与されると、「繰り越した5日+新たに付与された11日=16日」という有給休暇の残日数の計算になります。有給休暇の時効は2年間ですので、入社から2年6カ月経過するまでに一番最初に付与された5日間を取得しなかった場合、その有給休暇は消滅します。

未消化の有給休暇については、「会社側が買い取る」ように従業員から要望を受けるケースもあるでしょう。しかし、会社側が有給休暇を買い上げ、金銭と交換することを約束して、有給休暇の残日数を減らしたり、労働者が請求した日に有給休暇が取得できないようにすることは違法であるとの行政解釈も示されています。これは、有給休暇を買い取ることで、本来の「労働者を休憩させ、心身の回復を図る」という有給休暇の目的に反してしまうためです。

ただし、時効を迎える有給休暇の消滅時、または退職時に残っている有給休暇を会社側が買い上げることは、事前の買い上げとは異なり、法律には反しないと見なされることもあります。

パート・アルバイトの有給休暇

パートやアルバイトは有給休暇の対象ではないと主張する会社もありますが、それは誤りです。労働基準法に定められた通り、週所定労働日数、時間が短い従業員に対しても、比例付与に従い有給休暇が与えられます。

ただし、比例付与の要件に合致していることが重要です。たとえば、「1日の所定労働時間が4時間、週5日勤務、合計20時間勤務」という勤務体系の場合、比例付与の要件である「週所定労働日数が4日以下」を満たしません。その場合は、正社員などの通常の労働者と同じ日数で有給休暇が付与される点に注意が必要です。

有給休暇の制度は会社によって違う

これまで説明した有給休暇の付与タイミング、日数、繰り越し上限等は、全て法律で定める下限値となります。会社が独自の規定を設け、従業員に有利な形で制度を整えることは問題ありません。

たとえば、有給休暇の日数の管理をしやすいよう、入社日から付与する形で制度設計する会社もあります。特に、近年は「年5日の有給休暇取得の義務」が定められたことにより、会社に対して適切な有給休暇の管理が求められています。自社の状況を把握すると共に、有給休暇の取得を促す体制を整えましょう。

規定を理解した上で有給休暇を正しく付与しよう

有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。「パートだから」「アルバイトだから」と、単純に雇用形態の違いを理由として、有給休暇の権利がはく奪されることはありません。

法律の規定に従い、従業員ごとに付与されるべき有給休暇の日数を正しく管理しましょう。管理が複雑になる場合は、勤怠管理システムと連携させることで、状況把握がスムーズになります。

▶ マネーフォワード クラウド勤怠を使えば有給管理簿を効率化できます。詳しくはこちらをクリック

よくある質問

有給休暇の定義を教えてください

労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。有給休暇は労働する義務を免除され、賃金が支払われる日のことを指します。会社は、要件を満たした従業員に対して継続年数に応じた有給休暇を付与します。 詳しくはこちらをご覧ください。

有給休暇の繰越とリセットのタイミングを教えてください

有給休暇は翌年度に限り繰り越すことができるため、年間で最大20日繰り越すことが可能です。また、有給休暇の時効は2年間です。付与されたタイミングから2年を経過した時点でその有給休暇は消滅します。 詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

有給休暇の関連記事

新着記事

「サービス残業 当たり前」の職場の実態とは?違法性・経営リスクから適切な対処法まで徹底解説

Pointサービス残業が「当たり前」とされる職場とは何か? サービス残業は慣習ではなく明確な違法行為で、企業リスクが極めて高い。 無賃金残業は労基法違反 未払い賃金は最大3年遡及 …

詳しくみる雇用保険は週20時間未満なのに加入できるのか?例外ケースと誤加入の原因を徹底解説

Point雇用保険「20時間未満なのに加入」とは何か? 雇用保険は原則週20時間以上だが、契約内容や例外制度で加入する。 判断基準は所定労働時間 契約変更・手続き漏れに注意 65歳…

詳しくみるジョブ型人事とは?日本企業が導入するメリットと成功への手順を解説

Pointジョブ型人事とは? ジョブ型人事とは、職務を基準に人事を行う制度です。 職務定義書で役割を明確化 成果と職務価値で評価 即戦力確保に強み Q&A Q. 日本企業でも導入で…

詳しくみる【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?人事・経営者が備えるべきコスト増と労務対策

Point年金3号廃止とは? 年金3号廃止とは、扶養配偶者の保険料免除制度見直しの議論です。 2026年に106万円要件撤廃 2027年以降、企業規模要件縮小 企業負担と実務対応が…

詳しくみるザイアンス効果(単純接触効果)とは?ビジネスでの信頼構築と売上向上につなげる活用法

Pointザイアンス効果とは? ザイアンス効果とは、接触回数で好意が高まる心理現象です。 短時間でも頻度が重要 初期は中立以上の印象が前提 過剰接触は逆効果 Q&A Q. なぜ売上…

詳しくみる職業訓練に合格するためのジョブ・カードの書き方とは?採用担当者の視点を踏まえた作成手順を徹底解説

Pointジョブカードとは? ジョブカードは、訓練選考と再就職成功を左右します。 訓練動機と就職目的を明確化 経験は行動と成果で記載 面談を意識した記述が重要 Q&A Q.…

詳しくみる

-e1761054979433.png)