- 更新日 : 2025年11月25日

算定基礎届の年間平均とは?条件や申立書の書き方・記入例、デメリットまで解説

算定基礎届(定時決定)における年間平均適用(保険者算定)とは、繁忙期などの影響で算定基礎届(定時決定)の算定で用いる4月〜6月の給与が一時的に高くなる従業員の社会保険料を、過去1年間の月平均報酬で算定する特例制度です。この制度を利用することで、従業員の給与実態と社会保険料負担の乖離を防げます。

この記事では、算定基礎届(定時決定)で年間平均を適用するための条件、具体的な計算方法、申立書の書き方、手続きの流れ、そしてデメリットや随時改定との違いまで解説します。

目次

算定基礎届(定時決定)の年間平均適用とは?

算定基礎届(定時決定)の年間平均適用(保険者算定)とは、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額を、通常の4月〜6月の給与の3ヶ月平均額ではなく、前年7月〜当年6月の12ヶ月平均の給与の額で決定する特別な算定方法です。

この方法は、季節的な業務の繁閑によって特定の月の報酬が突出して高くなり、実態よりも高い社会保険料が課されるという不利益を是正するために設けられています。事業主が「年間報酬の平均で算定することの申立書」を提出し、日本年金機構や健康保険組合など(保険者)がその内容を妥当と判断した場合に適用が認められます。

参考:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき)|日本年金機構

通常の算定基礎届(定時決定)との違い

通常の算定基礎届(定時決定)と年間平均による保険者算定の主な違いは、標準報酬月額を計算する際の対象となる期間と、その手続きです。

| 項目 | 通常の算定基礎届 (定時決定) | 年間平均による算定 (保険者算定) |

|---|---|---|

| 目的 | すべての被保険者の標準報酬月額を年に一度(7月)見直す | 報酬の月額変動が大きい被保険者の実態に即した算定 |

| 算定対象期間 | 当年4月、5月、6月の3ヶ月間 | 前年7月~当年6月の12ヶ月間 |

| 対象者 | 原則としてすべての被保険者 | 算定基礎届(定時決定)の原則通りの算定方式では著しく不当となる特定の被保険者 |

| 手続き | 算定基礎届を提出 | 算定基礎届に加えて「申立書」と「被保険者の同意書」を添付 |

| 根拠法令 | 健康保険法第41条、厚生年金保険法第21条 | 健康保険法第44条、厚生年金保険法第24条 |

このように、年間平均による算定はあくまで特例であり、適用されるためには一定の要件を満たし、適切な手続きを踏む必要があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

随時改定がよくわかるガイド

月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。

この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。

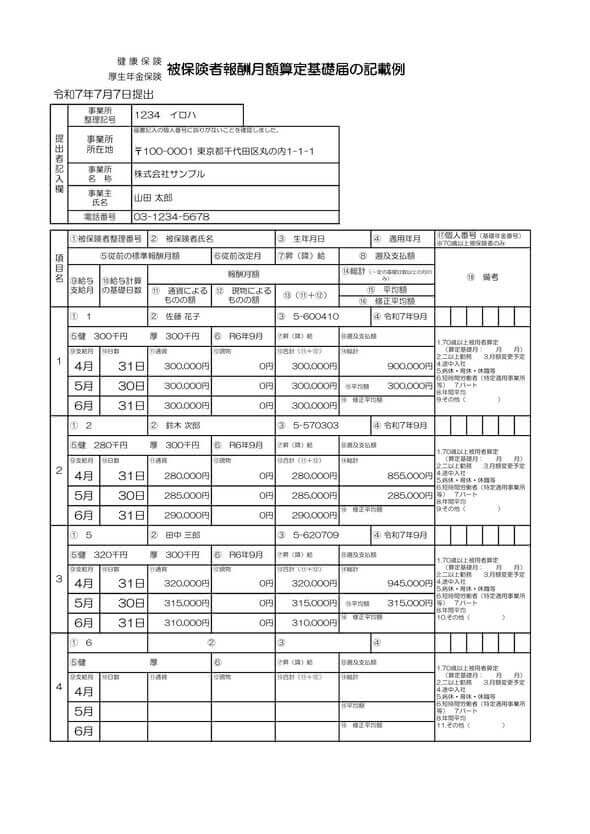

算定基礎届 記入例

社会保険の算定基礎届を作成する際に役立つ、記入例を記載した資料です。実際の用紙への記載方法や記入の要領を、見本を通してご確認いただけます。

届出書類作成の正確性を高め、事務手続きをスムーズに進めるための参考資料としてご活用ください。

算定基礎届(定時決定)の年間平均適用が認められる条件

算定基礎届(定時決定)の年間平均の適用を受けるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

1. 標準報酬月額に2等級以上の差があること

当年4月〜6月の3ヶ月間の平均報酬から算出した標準報酬月額と、前年7月〜当年6月の12ヶ月間の平均報酬から算出した標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じることが必須です。

標準報酬月額等級表は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や日本年金機構の公式サイトで確認できます。

参考:令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)|協会けんぽ|全国健康保険協会

2. 業務の性質上、報酬の差が例年発生すると見込まれること

報酬の差が、一時的な業績向上などの単発の理由ではなく、会社の繁忙期や季節的な手当など、事業の特性によって生じるものであり、今後も同様の理由で繰り返し発生すると合理的に予測する必要があります。

- 引越し業など、特定の時期に残業が集中する業種

- 年度末や特定の季節にインセンティブ(業績給)が支払われる職種

- 繁忙期と閑散期で労働時間や日数が大きく変動するパートタイマー・アルバイト

3. 被保険者本人が書面で同意していること

年間平均の適用によって標準報酬月額が下がると、毎月の社会保険料負担は軽減されますが、将来受け取る厚生年金の額や、病気やケガで休業した際の傷病手当金、出産手当金などの給付額も減少する可能性があります。

このため、制度のメリットとデメリットを従業員本人が正しく理解した上で、書面(被保険者の同意書に同意欄があります)で同意することが絶対条件となります。

算定基礎届(定時決定)で年間平均を適用するための手続き

算定基礎届(定時決定)で年間平均を適用するには、通常の「算定基礎届」に加えて、「年間報酬の平均で算定することの申立書」「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」を添付し、管轄の年金事務所または事務センター、健康保険組合へ提出します。

1. 必要書類の準備

まず、以下の書類を準備します。申立書などの様式は、日本年金機構のウェブサイトなどからダウンロードできます。

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届(算定基礎届)

通常通り作成し、備考欄の「8.年間平均」を〇で囲みます。 - 年間報酬の平均で算定することの申立書

事業主が申立内容(年間報酬の平均で算定すべき理由など)を記入します。 - 保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等

前年7月~当年6月の報酬の平均額と、当年4月~6月の報酬の平均額や、両者の標準報酬月額の2等級以上の差の発生有無、被保険者による同意の署名等を記入します。 - (必要に応じて)添付書類

申立内容の事実確認のため、年金事務所や健康保険組合などから賃金台帳やタイムカード、出勤簿などの写しの提出を求められることがあります。

2. 年間平均報酬月額の計算

年間平均報酬月額は、「前年7月から当年6月までの報酬総額 ÷ 12ヶ月」で算出します。(支払基礎日数が17日(特定事業所の短時間労働者は11日)未満の月は除いて計算します。)

- 報酬に含まれるもの

基本給、残業代、通勤手当、住宅手当などの各種手当、および年4回以上支給される賞与など、労働の対償として支払われるもの全般です。 - 報酬に含まれないもの

年3回以下の賞与、見舞金、実費弁償としての出張旅費などです。

- 当年4月~6月の報酬:50万円、48万円、52万円

- 前年7月~当年6月の報酬総額:420万円

通常の算定(定時決定)

→ 標準報酬月額:500,000円

年間平均による算定

→ 標準報酬月額:360,000円

このケースでは等級に大幅な差(5等級差)が生じるため、他の条件を満たせば年間平均での算定が認められる可能性が高いです。

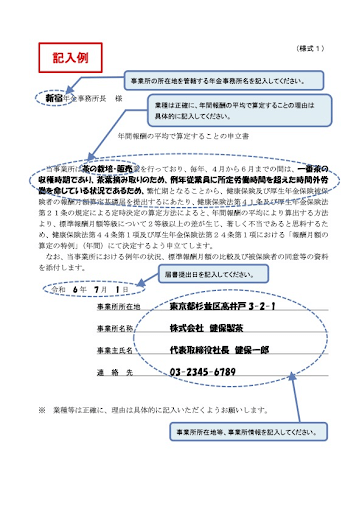

3. 申立書・同意書の記入方法

「年間報酬の平均で算定することの申立書」には、報酬の状況に加え、なぜ2等級以上の差が生じたのか、その理由を具体的に記入する必要があります。

出典:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき)、(様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書 記入例

「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」には前年7月~当年6月までの報酬の平均額と、当年4月~6月の報酬の平均額、両者の間での標準報酬月額の2等級以上の差の発生状況と、被保険者による同意の署名などを記入します。

4. 保険者(年金事務所、健康保険組合など)への提出

作成した書類一式を、毎年7月10日(休日の場合は翌営業日)までに、事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センター、または健康保険組合などに提出します。年金事務所への提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参があります。

算定基礎届(定時決定)の年間平均を適用するデメリットと注意点

算定基礎届(定時決定)の年間平均の適用には、社会保険料の負担が減るメリットがある一方、将来の給付額に影響が出るなどのデメリットも存在します。手続きを進める前に、以下の注意点を必ず確認してください。

必ず本人の同意書が必要

会社が一方的に手続きを進めることはできません。従業員に対して、社会保険料の負担が減るメリットだけでなく、将来の年金受給額や傷病手当金、出産手当金などが減少する可能性があるデメリットも丁寧に説明し、納得を得た上で書面による同意を得てください。

申し立てが承認されないケースもある

申立書を提出しても、その理由が業務の性質によるものと認められない場合や、例年発生するとは考えにくいと判断された場合には、申し立てが承認されず、通常の定時決定による標準報酬月額が採用されることがあります。最終的な判断は、日本年金機構など(保険者)が行います。

遡及しての適用はできない

算定基礎届の提出時に申し立てをしなかった場合、後から遡って申請することはできません。必ず算定基礎届の提出と同時に手続きを行う必要があります。

4月~5月入社(資格取得)の従業員の取り扱い

4月~5月で入社した従業員の場合、3月以前に給与が支給されておらず、4~6月以外の報酬月額の平均額を計算できないため、年間平均の適用ができません。従って4月~5月の間に入社した従業員は、翌年以降の定時決定で要件を満たした場合に年間平均の適用を検討することになります。

算定基礎届(定時決定)の年間平均に関してよくある質問(FAQ)

最後に、算定基礎届(定時決定)の年間平均に関してよくある質問とその回答をまとめました。

パートタイマーやアルバイトも対象になりますか?

はい、対象になります。 雇用形態にかかわらず、繁忙期と閑散期の労働時間の差が大きいなど、3つの適用条件をすべて満たす場合は年間平均の申し立てが可能です。

毎年、申立書の提出は必要ですか?

はい、毎年必要です。業務の性質上、例年発生することが見込まれるかどうかを毎年判断するため、算定基礎届を提出する都度、申立書の添付が必要となります。

申し立てが承認されなかった場合はどうなりますか?

通常の算定方法である、4月、5月、6月に支払われた報酬の平均額にもとづいて標準報酬月額が決定(定時決定)されます。

算定基礎届(定時決定)の年間平均の適用を適切に活用しよう

この記事では、算定基礎届(定時決定)における年間平均(保険者算定)の適用について、その概要から対象者、計算方法、手続き、注意点までを詳しく解説しました。この制度は、繁忙期などにより特定の月の給与が高くなる従業員の社会保険料負担を、年間の業務実態に合わせて適正化するための重要な仕組みです。

算定基礎届(定時決定)の年間平均の適用を検討する際は、対象者の要件を正しく確認し、従業員本人へ丁寧な説明と同意を得ることが不可欠です。本記事で解説した手順と注意点を参考に、適切な事務処理を進めてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

社会保険の氏名は旧姓のままでも大丈夫?変更しないとどうなる?

働き方改革の施策の一つに、女性の活躍推進があります。最近は女性の社会進出を背景に、結婚後も職場で旧姓の使用を認める企業が増えています。 仕事で使う名刺やメールアドレスなどで旧姓を表…

詳しくみる労働保険と社会保険の違い

社会保険とは、国民が生活するうえで直面するさまざまなリスクに備えて事前に保険に加入し、いざというときに生活を保障する制度です。 社会保険には労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険…

詳しくみる産休の取得条件や手当とは?入社1年未満やパート・アルバイト、派遣社員まとめ

産休(産前産後休業)は正社員だけの制度ではなく、パートやアルバイト、勤続年数が浅い方でも条件を満たせば取得できます。本記事では、産休の基本的な取得条件から、雇用形態別のケース、休業…

詳しくみる配偶者や親族の扶養に入るためには?手続きや条件を解説!

夫婦で働いている人は、それぞれが社会保険に加入して働くか、それとも、夫か妻の扶養に入って働くかの選択によって、それぞれの働き方が違ってきます。被保険者の扶養に入ることで、保険料が免…

詳しくみる外国人労働者が雇用保険で適用除外となるケースと手続きの注意点を解説

外国人労働者の採用において、雇用保険の手続きに悩む担当者は多くいるでしょう。 この記事では、外国人労働者の雇用保険の加入条件や雇用保険適用除外となるケース、手続きの注意点などを解説…

詳しくみる社会保険料計算にマクロ作成は有効?手順と注意点を解説

社会保険料の計算は、エクセル(Excel)のマクロ機能を利用することで、迅速な計算や自動化も可能です。そのため、毎月の給与計算における標準報酬月額の算定から保険料の算出まで、一連の…

詳しくみる