- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】労働条件通知書の書き方は?厚生労働省のテンプレートや注意点を解説

労働条件通知書の作成と交付は、企業が従業員を雇用する際に法律で定められた重要な義務です。書類に不備があると、後になって従業員との間で認識の齟齬が生まれ、深刻な労使トラブルに発展する可能性があります。

この記事では、厚生労働省が提供する公式テンプレートに準拠した労働条件通知書の記入例を具体的に示しながら、必ず記載すべき項目や、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態ごとの注意点まで、人事労務の担当者が迷わず作成できるよう分かりやすく解説します。

そもそも労働条件通知書とは?

労働条件通知書とは、企業が労働者に対して、労働基準法で定められた賃金や労働時間などの労働条件を明示し、一方的に通知するための書類です。

労働基準法第15条により、使用者は労働契約を結ぶ際に、労働者へ主要な労働条件を明示する義務を負っています。この法的義務を果たすために交付されるのが労働条件通知書です。この書類は、労働者が不利な条件で働くことを防ぎ、安心して就業できるようにする目的があります。特に法律で定められた絶対的明示事項は、必ず書面で交付しなければならず、これを怠ると罰則の対象となることがあります。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書が使用者からの一方的な通知であるのに対し、雇用契約書は、双方が記載内容を確認し、署名・捺印することで雇用契約の成立を示すものです。法律上、雇用契約書の作成自体は義務ではありません。

しかし、労働条件に関する言った・言わないといった後のトラブルを避けるため、ほとんどの企業では労働条件通知書と合わせて、または一体化させて作成しています。

労働条件通知書兼雇用契約書とは

実務上は、労働条件通知書兼雇用契約書として、一つの書類で通知義務の履行と契約の締結を同時に済ませることもあります。

法的に定められた通知義務と、双方の合意形成を別々の書類で進めるのは非効率です。そのため、法律で明示が求められる事項をすべて含んだ契約書を作成し、使用者と労働者双方の署名・捺印欄を設ける形式が多く用いられます。

この形式を採用すれば、書類管理が簡素化されるだけでなく、労働者自身も自分の労働条件を一つの書類で確認できるため、分かりやすいというメリットがあります。この記事で紹介する記入例も、この労働条件通知書兼雇用契約書の形式を想定して解説します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。

社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

人事・労務テンプレート集28種類! ‐採用・入社・退職編‐

人事・労務の業務で日常的に使用する、採用・入社・退職に関わる書類のテンプレートを28種類ご用意しました。

Word/Excelの2つのファイル形式でダウンロードできますので、自社で使いやすい形にカスタマイズしてご活用ください。

入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル

従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。

本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!

入社手続きはオンラインで完結できる!

入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?

入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。

労働条件通知書の書き方

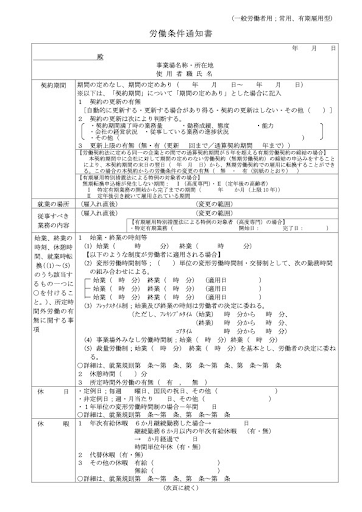

労働条件通知書は、厚生労働省のウェブサイトで提供している公式のテンプレート(ひな形)を利用して作成するのが最も安全で確実な方法です。

厚生労働省のウェブサイトでは、一般労働者用(正社員など)、短時間労働者用(パートタイマー・アルバイト)、派遣労働者用など、さまざまな雇用形態に対応したモデル労働条件通知書が無料で公開されています。

ここからは、厚生労働省のテンプレートに記載されている項目に沿って、具体的な書き方と作成上の注意点を解説します。

出典:主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)|厚生労働省

契約期間

契約期間は、正社員のような無期雇用か、契約社員のような有期雇用かで記載内容が大きく変わります。

- 期間の定めなし:正社員など、無期雇用契約の場合に選択します。

- 期間の定めあり:契約社員やアルバイトなど、雇用期間に定めがある有期雇用契約の場合に選択し、具体的な契約の開始日と終了日(例:2024年4月1日〜2025年3月31日)を明記します。

有期雇用契約の場合の追加項目

有期雇用契約の場合は、以下の3点も必ず明示する必要があります。

- 契約の更新の有無:「自動的に更新する」「更新する場合があり得る」「契約の更新はしない」から選択します。トラブルを避けるため、実態に合ったものを選択することが重要です。

- 更新の判断基準:契約を更新する可能性がある場合に、その判断基準を具体的に記載します。厚生労働省のテンプレートでは以下の例が示されています。

- 契約期間満了時の業務量

- 勤務成績、態度

- 能力

- 会社の経営状況

- 従事している業務の進捗状況

- 更新上限の有無:契約更新の回数や通算契約期間に上限を設ける場合は、有を選択し、具体的な回数や年数(例:更新回数の上限4回、通算契約期間の上限5年)を記入します。

無期転換ルールについて

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。対象となる従業員には正しく説明できるよう準備しておきましょう。

就業の場所・従事すべき業務の内容(2024年法改正対応)

2024年4月の法改正により、雇入れ直後の就業場所・業務内容だけでなく、将来的な「変更の範囲」も明記することが義務付けられました。

雇入れ直後

入社後すぐに勤務する場所や担当する業務を具体的に記入します。

- 就業の場所:本社 営業部(東京都千代田区〜)

- 業務の内容:法人向け新規開拓営業

変更の範囲

将来的に転勤や配置転換の可能性がある範囲を記載します。

- 就業の場所:会社の定めるすべての事業所

- 業務の内容:会社の定めるすべての業務

始業・終業の時刻、休憩時間、所定時間外労働

多様な働き方に対応できるよう、会社の勤務形態に合わせて正確に記載します。

休憩時間

労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間が必要です。テンプレートの「( )分」に記入します。

所定時間外労働の有無

残業を命じる可能性がある場合は「有」を選択します。

休日・休暇

休日の定め方と、法律で定められた休暇、会社独自の休暇制度について明記します。

- 定例日:「毎週土曜・日曜、国民の祝日」のように、定期的な休日を記載します。

- 非定例日:シフト制などで休日が固定でない場合に、「週当たり2日」のように記載します。

- 年次有給休暇:法律に基づき、「6か月継続勤務した場合→10日」のように付与日数を示します。

- その他の休暇:慶弔休暇や夏季休暇など、会社独自の休暇制度があれば「有給」または「無給」の欄にその名称を記載します。

賃金(基本給・諸手当・昇給・賞与など)

賃金は労働条件の中でも特に重要な項目であり、誤解が生じないよう内訳を正確に記載する必要があります。

- 基本賃金:月給、日給、時間給など、該当する賃金形態と金額を記載します。

- 諸手当:役職手当や通勤手当など、基本給以外に支給する手当の名称と金額、または計算方法を記載します。

- 割増賃金率:時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増率を記載します。テンプレートには法定率を記載する欄が設けられています。

- 賃金締切日・支払日:毎月の給与計算の締切日と、従業員に支払う日を明記します。

- 昇給・賞与・退職金:それぞれの制度の「有・無」を選択します。「有」の場合は、支給時期や金額の決定方法なども簡潔に記載します。

退職に関する事項

退職に関するルールを明記することで、円満な退職手続きを促し、解雇に関するトラブルを未然に防ぎます。

- 定年制:定年制度の有無と、定年の年齢を記載します。

- 継続雇用制度:定年後も引き続き雇用する制度の有無と、その上限年齢を記載します。

- 自己都合退職の手続:労働者が自己都合で退職する場合、何日以上前に届け出る必要があるかを明記します。

- 解雇の事由及び手続:解雇に該当する事由について、「就業規則第〇条に定める事由に該当した場合」のように、根拠となる規定を示します。

その他

社会保険の加入状況や、相談窓口などについて記載します。

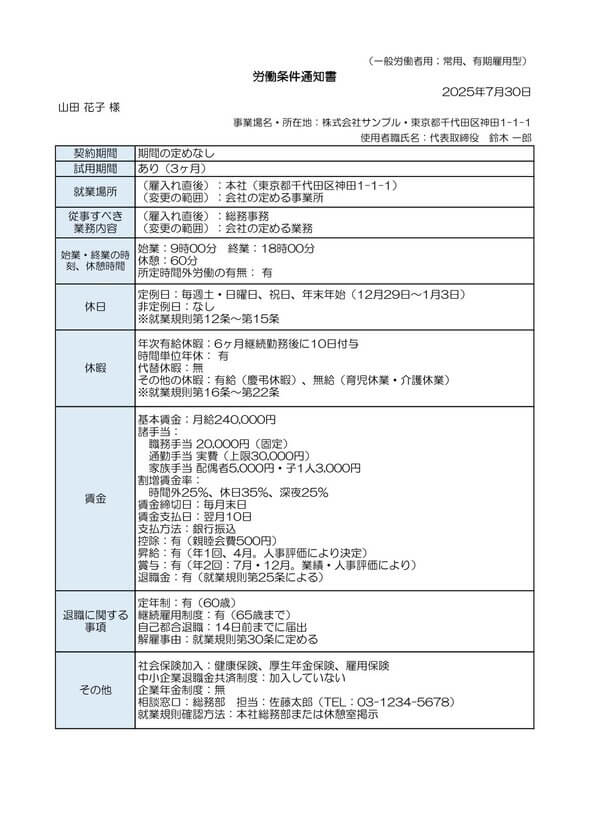

労働条件通知書の記入例

マネーフォワード クラウドでは、労働条件通知書の記入例をご用意しております。以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。

雇用形態別|労働条件通知書の記入時の注意点

雇用形態によって、労働条件通知書に記載すべき内容や特に注意すべき点が異なります。ここでは、主要な雇用形態ごとのポイントを解説します。

正社員の場合

正社員の場合、期間の定めのない雇用であること、そして将来的な配置転換や転勤の可能性について変更の範囲を明確に記載することが重要です。

多くの場合、就業規則で詳細に定められているため、各項目の末尾に「詳細は就業規則第〇条による」と追記し、就業規則と労働条件通知書の内容に齟齬がないように注意します。昇給や賞与、退職金に関する規定も、評価基準や支給条件を明確にしておくことが望ましいです。

契約社員の場合

契約社員(有期雇用労働者)にとって最も重要なのは、契約期間と契約更新に関する項目です。

契約期間の満了日を正確に記載するとともに、契約を更新する場合があり得るのか、更新はしないのかをはっきりと示す必要があります。更新の可能性がある場合は、会社の経営状況や本人の勤務成績、能力といった更新の判断基準も具体的に示さなくてはなりません。また、通算契約期間が5年を超えた場合に適用される無期転換ルールについても、対象者には適切に説明する責任があります。

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイト(短時間労働者)に対しては、昇給の有無、賞与の有無、退職金の有無、そして雇用管理に関する相談窓口の明示が法律で義務付けられています。

勤務日や勤務時間が固定でない場合は、週〇日程度、1日〇時間程度や、シフトによるなどと記載し、毎月20日までに翌月分のシフト希望を提出し、25日に確定させる、といった勤務スケジュールの決定方法を補足すると、より丁寧です。年次有給休暇は、週の所定労働日数や継続勤務年数に応じた日数が付与されるため、その点も明確に記載します。

管理監督者の場合

管理監督者に対して労働条件通知書を交付する場合、労働時間に関する記載に特別な注意が必要です。

管理監督者には、労働基準法上の労働時間、休憩、休日の規定が適用されないため、その旨を明記する必要があります。ただし、深夜労働(22時~翌5時)に関する規定は適用されるため、深夜労働に対する割増賃金の支払い義務は残ります。時間外労働や休日労働の割増賃金の代わりに、役職手当などの名称で相応の待遇がなされていることを賃金項目で明確にすることが大切です。

労働条件通知書の作成・交付時によくある質問

ここでは、労働条件通知書の作成・交付に関して、人事担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

労働条件通知書はいつまでに渡すべき?

入社日までに交付する必要があります。労働基準法第15条では「労働契約の締結に際し」と定められており、労働者が自身の労働条件を理解し、納得した上で業務を開始できるよう、事前に交付することが原則です。内定を出し、入社を承諾してもらった後、入社日までの間に交付するのが理想的なタイミングです。

労働条件通知書はメールで送付してもいい?

はい、労働者が希望すれば、PDFなどの電子ファイルで交付すること(電子交付)が可能です。

2019年の法改正により、一定の要件を満たせば電子交付が認められるようになりました。ただし、以下の点に注意が必要です。

- 労働者本人の希望があること

- 本人がすぐに印刷できるなど、書面として出力できる形式であること

- メール、SNS、クラウド上の共有フォルダなど、本人だけが閲覧できる方法であること

トラブル防止のため、電子交付を希望する旨の同意を事前に書面やメールなどで得ておくことをお勧めします。

派遣社員の場合、労働条件通知書は誰が交付する?

派遣社員の場合、労働条件通知書を交付するのは、雇用主である「派遣元」の会社です。

派遣先企業は、指揮命令者として業務の指示を行いますが、直接の雇用関係はありません。そのため、賃金や労働時間、休日などの労働条件は、派遣元が派遣社員に対して明示する義務を負います。

労働条件通知書を交付しない場合の罰則はある?

はい、労働条件の明示義務に違反した場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。

これは労働基準法第120条に定められている罰則です。罰則が適用されるかどうかだけでなく、労働条件を明示しないことは労働者の不信感を招き、労使間のトラブルに発展する大きな原因となります。法令遵守はもちろん、良好な信頼関係を築くためにも、必ず書面で交付してください。

正確な労働条件の明示が信頼関係を築く

本記事では、労働条件通知書の記入例を交えながら、その書き方や法的な注意点を詳しく解説しました。

正確な労働条件通知書の作成方法を理解し、適切に交付することは、法令を遵守するだけでなく、従業員が安心して働くための基盤となり、労使間の強固な信頼関係を築くための大切な第一歩にもなります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

就業規則を見せてくれないのは違法?見せてもらえないときの対応方法も紹介

就業規則を会社が見せてくれないのは、違法です。すべての従業員が閲覧できる状態でなければなりません。 ただ、「周知していると言える基準とは?」「見せてくれないときはどうすればいい?」…

詳しくみるモラハラとは?家庭内や職場で発生しやすい例や対処法などを解説

モラハラ(モラルハラスメント)とは、倫理や道徳(モラル)に反した言動によって、相手の精神や尊厳を傷つける「精神的な暴力」のことです。肉体的な暴力(DVや傷害)と異なり、目に見える傷…

詳しくみる退職勧奨された場合でも失業保険を受給できる?ハローワークでの手続き方法も紹介

退職勧奨によって退職した場合でも、失業保険の受給条件を満たしていれば申請可能です。 ただ、失業保険に実際に申請しようと考えている人の中には「退職理由は何になる?」「受給できる金額や…

詳しくみる雇用契約書がないとどうなる?トラブル例と作成方法を解説

労働契約は雇用契約書がなくても成立します。しかし、書面で労働条件を明確にしない場合、認識のずれや法的なトラブルが生じやすくなります。 契約内容に関する争いが生じると、双方に不利な結…

詳しくみるミスが多い従業員に退職勧奨はできる?進め方やリスク、事前にすべきことを解説

従業員の能力は、人それぞれ異なります。優秀な従業員もいれば、ミスが多くなかなか会社に貢献できていない従業員もいます。 なかには、物事をなかなか覚えられず、年月が経ってもミスを繰り返…

詳しくみるテレワーク勤務導入で場合によって就業規則は必要!作成手順やポイントを解説

働く環境や働き方が多様化する現代において、職場のルールを明文化した「就業規則」の重要性はますます高まっています。 とくに、テレワークやフレックスタイム制、副業解禁などの新しい働き方…

詳しくみる