- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】労働災害再発防止対策書の書き方は?無料のエクセルテンプレートをもとに解説

労働災害再発防止対策書は、労働基準監督署へ提出を求められる重要な書類であり、労働災害の再発防止に役立ちます。

この記事では、労働災害再発防止対策書の目的から、具体的な書き方、すぐに使える災害別の記入例、そして根本原因を突き止めるための分析手法まで詳しく解説します。

労働災害再発防止対策書とは?

労働災害再発防止対策書とは、発生した労働災害の原因を究明し、同様の災害が二度と起こらないように具体的な対策を明記した、企業にとって極めて重要な公式書類です。

法令で直接義務付けられてはいませんが、企業が安全配慮義務を果たすための有効な手段の一つです。労働災害の根本原因を突き止め、実効性のある対策を講じ、組織全体の安全意識と管理レベルを向上させる目的があります。

労働災害再発防止対策書の作成義務

労働災害再発防止対策書の提出は、法律で義務付けられているわけではありませんが、労働基準監督署から求められる場合が多く、実務上は重要な書類です。

労働災害が発生した場合、企業は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に提出する義務があります(労働安全衛生規則第97条)。その後の調査で、労働基準監督官が再発防止策は不十分であると判断した場合、口頭指導や文書による是正勧告が行われ、その改善報告として再発防止対策書の提出が求められます。つまり、直接的な義務はなくとも、事実上、提出が不可欠となる場面が多いのです。

労働災害再発防止対策書の提出先

労働災害再発防止対策書の主な提出先は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署です。労働基準監督署から提出を求められた場合、指定された期日までに提出します。

また、必要に応じて経営層や現場の従業員とも情報を共有することが推奨されます。法律上の義務ではありませんが、建設業では元請けや発注者から提出を求められることもあります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

労働災害再発防止対策書に記載すべき必須項目

労働災害再発防止対策書には、災害の全体像と対策が明確に伝わるよう、7つの必須項目を正確に記載する必要があります。

| 大項目 | 主な記載内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 災害の基本情報 |

| 事実を正確に、客観的に記載します。 |

| 2. 被災者の情報 |

| 個人情報に配慮しつつ、災害分析に必要な情報を記載します。 |

| 3. 災害の発生状況 |

| 5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して、時系列で具体的に記述します。「〜と思われる」といった推測ではなく、事実を客観的に書くことが重要です。 |

| 4. 災害の発生原因 |

| なぜなぜ分析などの手法を用いて、根本原因を深く掘り下げます。 |

| 5. 具体的な再発防止対策 |

| 「注意する」「意識を高める」といった抽象的な表現は避け、「〜の安全装置を設置する」「〜に関する教育を〇月〇日に実施する」など、誰が読んでもわかる具体的な行動を記載します。 |

| 6. 対策の実施計画 |

| 責任の所在とスケジュールを明確にし、計画の実行性を担保します。 |

| 7. その他 |

| 視覚的な情報を加えることで、状況がより伝わりやすくなります。 |

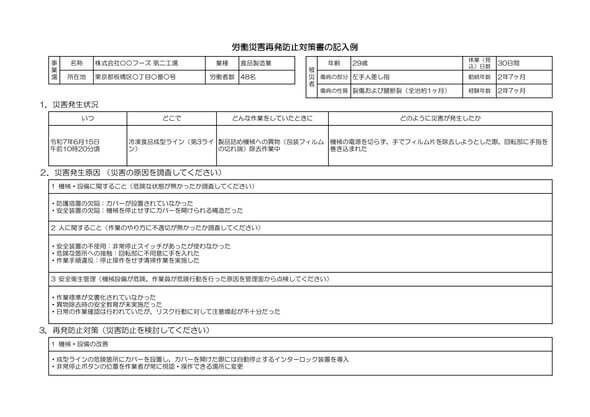

労働災害再発防止対策書の書き方・記入例

質の高い労働災害再発防止対策書を作成するには、災害状況の把握から社内共有までを、順序立てて進める必要があります。ここでは、作成手順を5つのステップに分けて解説します。

労働災害再発防止対策書の具体的な記入例は、以下のリンクよりテンプレートをダウンロードしてご確認ください。

1. 災害発生状況を5W1Hで客観的に記述する

まず、災害が「いつ、どこで、誰が、何をしていた時に、どのようにして」発生したのかを、5W1Hに基づいて客観的な事実のみを時系列で記述します。ここでは主観や推測(「〜だろう」「〜と思われる」など)を完全に排除し、第三者が読んでも事実関係を正確に理解できるように書くことが最も重要です。

2. なぜなぜ分析で根本原因を深掘りする

次に、把握した事実をもとに「なぜその災害が起きたのか」という原因を深掘りします。表面的な原因だけでなく、その背景にある管理体制や作業環境、教育の問題といった根本原因まで掘り下げることが、実効性のある対策に繋がります。

特に、なぜなぜ分析は根本原因を探る有効な手法の一つです。他の手法(FTA、KYT等)と併用することも推奨されます。

3. 具体的な再発防止対策を立案する

原因分析で明らかになった各原因に対して、具体的な対策を立案します。「頑張る」「気をつける」といった精神論ではなく、「誰が、何を、どうするのか」が明確にわかるレベルで記述します。

対策は、以下の3つの視点から、具体的かつ測定可能なものを立案するのが基本です。

- 物的対策(設備改善)

危険源そのものを取り除く、または低減させる恒久的な対策 - 人的対策(教育・訓練)

作業員の知識や技能、安全意識を高める対策 - 管理的対策(ルール・マニュアル整備)

安全な作業手順やルールを定め、管理体制を構築する対策

4. 対策の担当者と完了期限を明確にする

立案した各対策について、「誰が(担当部署・担当者)」「いつまでに」実施するのかを明確に定めます。対策ごとに実施責任者と完了期限を設定することで、計画の実行性を担保し、進捗管理を可能にします。責任と期限が曖昧な計画は、実行されないまま形骸化してしまうリスクがあるため、必ず具体的に明記しましょう。

5. 社内で水平展開し、組織全体の安全レベルを向上させる

報告書を完成させ、上長や経営層の承認を得た後、その内容を組織全体で共有し、同様のリスクがないか他の部署でも点検・改善を行う「水平展開」が不可欠です。

一つの災害は、組織全体の潜在的なリスクが顕在化した氷山の一角である可能性があります。同じような機械、作業、環境が他の部署にもないかを確認し、同様の対策を講じることで、組織全体の安全レベルを向上させられます。

労働災害再発防止対策書に関するQ&A

ここでは、労働災害再発防止対策書の作成時によくある質問にお答えします。

労働災害再発防止対策書は誰が作成するのですか?

事業主の責任において作成します。実際には、現場の所属長、安全管理者、衛生管理者などが中心となり、被災者や目撃者など関係者からヒアリングを行いながら作成するのが一般的です。

労働災害再発防止対策書の提出期限はありますか?

法律で定められた明確な期限はありません。ただし、監督署の指導に応じて速やかに提出することが望ましいとされています。

パソコン(Word・Excel)で作成しても問題ありませんか?

はい、問題ありません。手書きである必要はなく、むしろパソコンで作成した方が、修正や社内での情報共有が容易なため推奨されます。

実効性のある対策で、安全な職場を築きましょう

労働災害再発防止対策書の作成は、決して単なる事後処理や報告義務ではありません。起きてしまった労働災害から学び、未来の安全な職場環境を築くための、極めて重要な第一歩です。

今回解説した労働災害再発防止対策書の書き方と記入例を参考に、原因の根本を突き詰めた、実効性の高い計画書を作成してください。何よりも大切なのは、報告書を形だけで終わらせず、組織全体で対策を確実に実行していくことです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労災は使わない方がいい?メリット・デメリットを徹底比較

仕事中や通勤途中にケガや病気をしたとき、労災保険を使うかどうか悩む方は非常に多くいます。「会社に迷惑をかけるのではないか」「申請手続きが面倒そう」など、不安や疑問は尽きないものです…

詳しくみる労災16号の3とは?他の様式との違いや記載方法〜提出方法を解説【テンプレート付き】

労働者の通勤中に発生した事故について労災申請する際に使用する書類を労災16号の3と呼びます。 「誰が書くの?」「どうやって提出するの?」「他の様式とどう違うの?」といった疑問を感じ…

詳しくみる失業保険をもらう4つのデメリットを解説|支給額や受給までの期間に注意

失業保険の受給には、メリットだけでなくデメリットも存在します。 ただ「どのようなデメリットがあるのだろう」「受給したら何かに影響が出る?」などと疑問に思う人もいるでしょう。そこで本…

詳しくみる年金は何種類ある?厚生年金などの公的年金と私的年金の違い

一口に年金といっても、その種類はたくさんあります。国の制度である厚生年金などの公的年金だけでなく私的年金もあり、仕組みも複雑です。 本稿では年金の種類とともに、厚生年金などの公的年…

詳しくみる扶養家族とは?条件やメリット・デメリット、手続き方法など徹底解説

扶養家族(ふようかぞく)とは、自身の収入で養っている家族のことを指し、制度上の条件を満たすことで税金の控除や社会保険料の免除といった優遇措置を受けられます。 この制度は、既婚者が妻…

詳しくみる労災がおりるまでの期間の生活費は?傷病手当金や失業手当なども解説

仕事中や通勤中の事故や病気によって労災保険を申請したものの、実際に給付が開始されるまでには一定の時間がかかります。中には数ヶ月かかるケースもあり、その間の生活費に不安を抱える方も少…

詳しくみる