- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】介護現場での転倒時の事故報告書の書き方は?テンプレートをもとに解説

介護現場で利用者の転倒事故が発生した際、必須となるのが事故報告書の作成です。しかし、「書き方が分からない」「どこまで詳しく書けばいいのか」と、その都度頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、介護現場に特化し、すぐに使える転倒時の事故報告書の記入例を具体的に示しながら、書き方の基本、再発防止につなげるためのポイントを解説します。

目次

介護施設における転倒時の事故報告書の目的は?

転倒時の事故報告書の最大の目的は、事故の客観的な事実を正確に記録・共有し、原因を分析して効果的な再発防止策を立案することです。

厚生労働省は介護保険サービス事業者に対し、重大事故が発生した際には市町村等への報告を義務付けています。その目的は、市町村が事故の再発防止や介護サービスの質の確保・向上につなげていくことと定められています。

事故の記録が曖昧だったり、担当者しか状況を把握していなかったりすると、組織として適切な対応ができません。報告書によって、経営層から現場スタッフまで、関係者全員がいつ、どこで、誰が、どのようにして転倒し、どのような対応が行われたかという事実を正確に共有できます。この情報共有が、効果的な原因究明と、実効性のある再発防止策の策定に向けた第一歩となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

介護施設での転倒時の事故報告書の書き方は?

転倒時の事故報告書では、「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」に「How much(どの程度)」と「How do(どう対応したか)」を追加した情報を、客観的な事実にもとづいて記載することが大切です。これらの要素を漏れなく記載することで、事故の全体像が明確になり、第三者が読んでも状況を正確に理解できます。

様式は、事故状況、事業所の概要、対象者、事故の概要、事故発生時の対応、事故発生後の状況、事故の原因分析、再発防止策から構成されています。以下に、事故報告書に含めるべき各項目のポイントを解説します。

事故状況

受診や入院、死亡など、事故の状況を記入します。

事業所の概要

法人名や施設名、事業所番号など、事故に関わった事業所の情報について記入します。

対象者

事故の対象となった利用者の氏名、年齢、性別、要介護度といった基本情報を正確に記載します。

事故の概要

発生日時や事故の場所、事故の種別などを記入します。

- 発生日時

事故が起きたと推定される正確な時刻を記載します。発見した時間ではなく、実際に転倒した時間を可能な限り正確に書くことが重要です。 - 発生場所

転倒が起きた具体的な場所を記載します。例えば、単に廊下と書くのではなく、〇〇号室前の廊下のように、誰が読んでも場所を特定できるように詳細に記述しましょう。 - 事故の種別

転倒、転落、誤嚥、誤薬など、発生した事故の種類を選択します。今回のケースでは転倒となります。 - 発生時状況、事故内容の詳細

いつ、どこで、誰が、何をしていた時に、どのように転倒したのか、見聞きした客観的な事実のみを時系列で記述します。ここでは、〜と思う、〜かもしれないといった推測を含めないように注意してください。

事故発生時の対応

発生時の対応については、事故発生時、誰が、どのような処置や連絡を行ったかを時系列で具体的に記録します。看護師への報告、患部の冷却、協力病院や家族への連絡といった対応を詳細に残します。受診方法や受診先、診断名、診断内容、検査、処置等の概要について記入することも必要です。

事故発生後の状況

利用者の状況を5W1Hで、分かりやすく簡潔に記入します。また、報告した家族の続柄と日時を記入することも必要です。関係機関に連絡した場合には、その連絡先も併せて記入しましょう。

事故の原因分析

事故の直接的な原因だけでなく、その背景にある環境的要因や本人の心身の状態など、多角的な視点で分析した内容を記載します。利用者要因と環境要因、介護者要因の3つの視点から分析を行いましょう。

再発防止策

原因分析を踏まえ、具体的な再発防止のための対策を立てます。誰が、何を、いつまでに行うのかを明確にした、実行可能な計画を記載することが重要です。原因分析で挙げた要因に対し、以下のような視点で具体的な対策を検討します。

- 本人の要因への対策

筋力トレーニングの導入、履物の見直し、服薬状況の確認など - 環境要因への対策

手すりの設置、床の滑り止め対策、動線を妨げる物の整理、照明の改善など - 介護側の要因への対策

見守り体制の強化、職員間での情報共有の徹底、ヒヤリハットの活用など

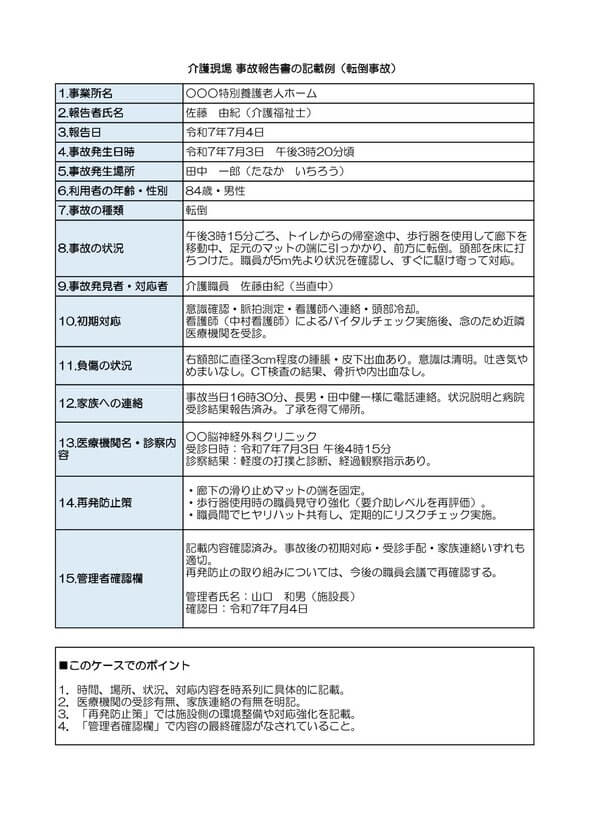

介護施設での転倒時の事故報告書の記入例

マネーフォワード クラウドでは、転倒時の具体的な記入例を含む事故報告書のテンプレートをご用意しました。以下のリンクからダウンロードして、ご自由にお使いください。

各事業所には、それぞれ特有の環境や利用者の特性があります。ダウンロードしたテンプレートをそのまま使用するだけでなく、自分たちの現場で本当に必要な項目は何かを検討し、最適化することで、より実用的なフォーマットになります。

介護施設での転倒時の事故報告書を記入するポイント

再発防止につながる質の高い事故報告書を作成するには、いくつかの重要な注意点があります。以下のポイントを押さえることで、報告書の価値は格段に向上します。

客観的な事実と主観を明確に分ける

事故報告書の基本は、見たまま・聞いたままの客観的な事実を記載することです。「滑ったように見えた」ではなく「床に水がこぼれていた」。「痛がっていた」ではなく「痛いと発言し、顔をしかめていた」のように、事実とそこから推測されることを分けて書きます。自分の意見や分析は、自分の意見や分析は、所定の原因分析欄に記載しましょう。

専門用語や略語を避け、誰が読んでも分かる言葉で書く

事故報告書は、職種や役職の異なるさまざまな人が読むため、一部の人にしか伝わらない専門用語や略語は避け、平易な言葉で記述することを心がけましょう。

たとえば「N/S(ナースステーション)」ではなく「詰所」、「デクビ」ではなく「褥瘡(じょくそう)」のように、正式名称や分かりやすい表現を用います。

感情的な表現や責任追及の言葉は含めない

「〇〇さんの不注意で」「いつも言うことを聞かないから」といった、特定の個人を非難するような表現は絶対に使用してはいけません。事故報告書の目的はあくまで再発防止であり、犯人探しではありません。感情的な記述は、事実を歪めるだけでなく、職場の人間関係を悪化させる原因にもなります。

事故発生後、記憶が新しいうちに速やかに作成する

事故報告書は、可能な限り事故発生後すぐに作成しましょう。時間が経つと記憶は曖昧になり、重要な詳細を忘れてしまう可能性があります。速やかに作成することで、情報の正確性が保たれ、迅速な対応と原因究明につながります。

介護施設での転倒時の事故報告書に関してよくある質問

ここでは、事故報告書の作成時によくある疑問とその回答をまとめました。

軽微な転倒でも事故報告書の記入は必要?

はい、必要です。怪我がない、または軽微な場合でも、ヒヤリハットとして記録を残すことが重要です。小さな事故の積み重ねが、重大な事故の背景にある可能性があります。記録し、分析することで、潜在的なリスクを発見し、事前に対策を講じることができます。

目撃者がいない場合はどう書けばよい?

発見時の状況を客観的に記述します。例えば、「物音がして駆けつけると、〇〇様が居室の床に座り込んでいた」「ナースコールがあり訪問すると、ベッド横で転倒していた」など、発見した事実をそのまま記載します。本人から状況を聞き取れた場合は、「本人の話によると〜」と、情報源を明記して記述します。

家族への報告はどのタイミングで行うべき?

事故発生後、利用者の安全確保と必要な処置を行った後、速やかに報告するのが原則です。特に、怪我がある場合や病院を受診した場合は、可能な限り早く連絡します。報告の遅れは不信感につながる可能性があるため、迅速かつ誠実な対応が望まれます。

介護施設では転倒時の事故報告書を必ず記載しましょう

この記事では、介護現場における転倒事故報告書の目的から具体的な書き方、そしてすぐに使える記入例を含むダウンロード可能なテンプレートまでを詳しく解説しました。重要なのは、報告書を単なる義務として終わらせず、未来の事故を防ぐための貴重な資産として活用することです。

客観的な事実にもとづいた質の高い事故報告書を作成・共有し、組織全体で原因分析と再発防止に取り組む文化を育むことが、利用者や患者、そして職員自身の安全を守ることにつながります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

高年齢雇用継続給付支給申請書の書き方は?初回や2回目の手続きを解説

初回の高年齢雇用継続給付 申請時の必要書類について|公共職業安定所 高年齢雇用継続給付支給申請書は、60歳以降も継続して働く従業員の賃金が一定額未満に低下した場合、その低下分の一部…

詳しくみる【種類別】保険証の名前変更の手続きまとめ!届くまでの時期・病院での使用可否は?

結婚やその他の事情で保険証の名前変更(改姓)が必要になったとき、加入している保険の種類や組合によって手続きが異なります。 たとえば「協会けんぽ」の場合、マイナンバーと基礎年金番号が…

詳しくみる育児休業期間はいつから?取得期間の計算も解説!

育児休業制度を利用している従業員は手厚い支援を受けています。育児休業制度は、育児と仕事を両立できるようにしていく制度ですが、この育児休業はどのくらいの期間を取得できるのでしょうか。…

詳しくみる派遣社員は社会保険に加入できるか

派遣社員にとって「事業所」とは、派遣元となる事業所のことです。派遣元事業所が適用事業所ならば、そこで使用される派遣社員は被保険者となり、一般の労働者と同じく社会保険が適用されます。…

詳しくみる交通費は社会保険の課税対象に含まれる?

多くの企業では、通勤のための交通費を通勤手当として従業員に支払っていますが、法律上の扱いは意外と知られていません。 交通費は給与に含まれるのでしょうか。これによって、社会保険料や所…

詳しくみる【テンプレート付き】賞与の計算方法について徹底解説!社会保険料の算出など

給与とは別に一時金として支払われる賞与(ボーナス)の支払いには、法律による規定はなく、企業が独自に支給額や支給基準、支払回数、支払時期を決めることができます。 今回は、賞与から控除…

詳しくみる