- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】通勤災害用の様式第16号の5(1)の書き方は?提出方法まで解説

通勤中の事故で怪我を負った場合、治療費や薬代などを立て替えることになり、経済的な不安が生じることがあります。こうした費用を労災保険に請求する際に必要となるのが「様式第16号の5(1)(療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用)」です。

この記事では、様式第16号の5(1)の書き方を項目別に詳しく解説します。

目次

通勤災害用の様式第16号の5(1)とは?

様式第16号の5(1)は、通勤災害により労働者が負傷や疾病を負い、労災指定外の医療機関などで治療費を立て替えた場合に、その費用を請求するための公的な書類です。正式名称は「療養給付たる療養の費用請求書(通勤災害用)」であり、休業給付を請求する書類(様式第16号の6)とは区別されます。

出典:主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省

この申請を行うことで、病院や薬局で自己負担した診療費が労災保険から支給されます。なお、休業に対する所得補償(休業給付・休業特別支給金)は本様式では請求できませんので注意が必要です。

通勤災害用の様式第16号の5(1)が必要になるケース

この書類が必要となるのは、次の条件に該当する場合です。

- 通勤によって負傷、疾病、障害または死亡した(通勤災害である)

- その治療を労災指定外の医療機関で受け、費用を一時的に自己負担した

- 労災保険から療養費の給付を受けたい

一方、休業に関する給付(休業4日目以降の所得補償)は「様式第16号の6」で請求する必要があります。

また、休業初日から3日目までは「待期期間」とされ、労災保険からの給付はありません。業務災害の場合は労働基準法に基づき事業主が平均賃金の60%を補償する義務がありますが、通勤災害については法定義務がなく、会社の就業規則や制度により取り扱いが異なります。

通勤災害用の様式第16号の5(1)の入手方法

様式第16号の5(1)の用紙は、所轄の労働基準監督署で直接受け取るか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードして印刷することで入手できます。

- 所轄の労働基準監督署の窓口

- 厚生労働省のウェブサイト

多くの場合は会社の労務担当者や総務部が用紙を準備してくれるため、まずは会社の担当者に確認してみるのが良いでしょう。

参考:主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

通勤災害用の様式第16号の5(1)の書き方

ここからは、実際の書類に沿って、各項目の具体的な書き方を解説します。

表面

表面には労働者の情報などを記入します。事実を正確に記入してください。

- ③ 労働保険番号:14桁の会社の労働保険番号を記入します。不明な場合は会社に確認しましょう。

- ④ 年金証書の番号:傷病年金を受給している場合には、年金証書の番号を記入します。

- ⑤ 性別:男性であれば3、女性であれば1を記入します。

- ⑥ 労働者の生年月日:該当する元号を選び、生年月日を記入します。

- ⑦ 負傷又は発症年月日:事故又は発症の日時を正確に記入します

- ⑨ 労働者の氏名、住所、職種:あなた自身の情報を正確に記入します。住所は省略せず、都道府県名からアパート・マンション名、部屋番号まで記載してください。

- ⑯~⑲ 口座情報:受け取り口座を新規に届け出るか、または届出済み口座を変更する場合に、口座の情報を記入します。

- 事業主証明欄:申請書の内容に間違いがないことを証明するために会社が記入する欄です。会社に記入を依頼してください。

- 医師又は歯科医師等の証明欄:療養の内容や費用などについて医師等の証明を受けます。

なお、①管轄局署や⑧受付年月日など、※印が付いている欄は職員が記入するため、記入してはいけません。

裏面

裏面には災害発生の状況や、負傷の年月日などを記入します。

- (リ) 災害時の通勤の種別:住居から就業の場所への移動など、該当するものを選択します。

- (ヌ) 労働者の所属事業場の名称・所在地:所属する事業場の情報を記入します。

- (ル) 現認者の氏名、住所:事故発生時に居合わせた、または最初に事故を知った者の氏名と住所、電話番号を記入します。

- (ヲ) 災害の原因及び発生状況:災害の発生原因を「どのような場所を」「どのような方法で移動している際に」「どのような物で又はどのような状況において」「どのようにして災害が発生したか」に従い、記入することが必要です。また、負傷の日と初診日が異なる場合には、その旨を簡潔に記載しなければなりません。

- (ワ) 災害時の通勤の種別に関する移動の通常の経路、方法及び所要時間並びに災害発生の日に住居又は就業の場所から災害発生の場所に至った経路、方法、時間その他の状況:通常の通勤の経路を地図などを使って示し、災害発生の場所や災害発生の場所に至った経路などを朱線等を用いて分かりやすく記入してください。なお、地図を貼付してそれに書き入れることや、適宜別紙に記載して併せて提出することも可能です。また、通常の通勤に要する時間を記入することも必要となります。

- (カ) 負傷又は発病の年月日及び時刻:令和7年10月1日午前8時頃など、明確に記入します。

- (ヨ) 災害発生の場所:〇〇区〇〇交差点など、災害が発生した場所を記入します。

- (タ) 就業の場所:勤務地の住所を記入します。

- (レ) 就業開始の予定年月日及び時刻:通勤災害に遭った際の通勤が、「住居から就業の場所への移動」「就業の場所から他の就業の場所への移動」「住居から就業の場所への移動に先行する住居間の移動」に該当する場合に就業開始の予定となる年月日と日時を記入します。

- (ソ) 住居を離れた年月日及び時刻:通勤災害に遭った際の通勤が、「住居から就業の場所への移動」「住居から就業の場所への移動に先行する住居間の移動」「就業の場所から住居への移動に接続する住居間の移動」に該当する場合に住居を離れた年月日と時刻を記入します。

- (ツ) 就業終了の年月日及び時刻:通勤災害に遭った際の通勤が、「住居から就業の場所への移動」「住居から就業の場所への移動に先行する住居間の移動」「就業の場所から住居への移動に接続する住居間の移動」に該当する場合に就業が終了する時刻を記入します。

- (ネ) 就業の場所を離れた時刻及び年月日:通勤災害に遭った際の通勤が、「住居から就業の場所への移動」「就業の場所から他の就業の場所への移動」に該当する場合に就業の場所を離れた年月日と時刻を記入します。

- (ナ) 第三者行為災害:第三者行為災害に該当する場合は、「該当する」に〇を付けます。

- (ラ) 健康保険の日雇特例被保険者手帳の記号及び番号:日雇特例被保険者に該当する場合には、被保険者手帳の記号と番号を記入します。日雇特例被保険者でなければ、記入する必要はありません。

- (ム) 転任の事実の有無:通勤災害に遭った際の通勤が、「住居から就業の場所への移動に先行する住居間の移動」「就業の場所から住居への移動に接続する住居間の移動」に該当する場合に記入が必要です。転任の事実の有無とともに、転任直前の住居に係る住所を記入します。

- ㉖ その他就業先の有無:複数の企業で働いている場合に記入が必要となります。複数の勤務先がある場合には、有に〇を付けたうえで、その数(表面に書いた企業を除く)と特別加入の状況などを記入します。

- 派遣先事業主証明欄:派遣労働者が被災した場合、派遣先企業が災害の発生日時や状況など事実関係に誤りがないことを証明するために記入します。派遣元企業ではない点で注意してください。

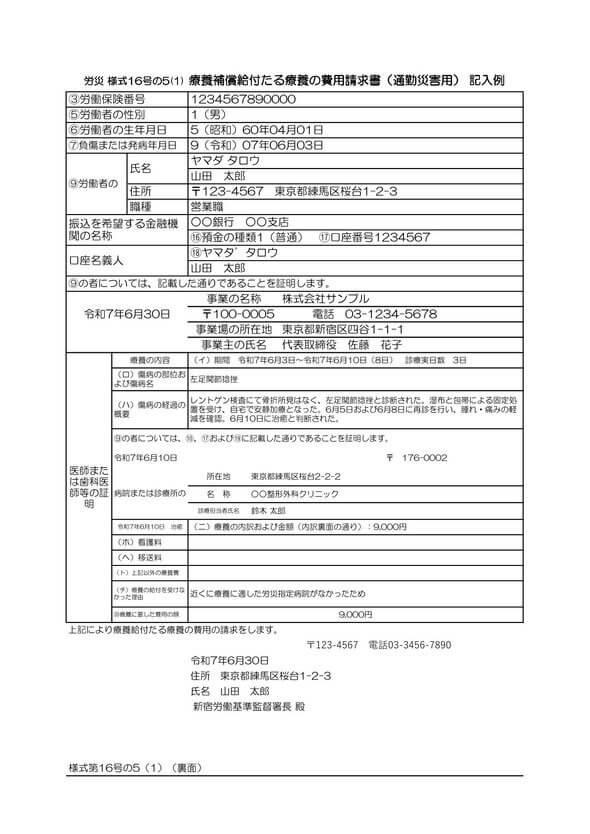

通勤災害用の様式第16号の5(1)の記入例

通勤災害によって病院や薬局で立て替えた費用を労災保険に請求する際には、「様式第16号の5(1)(療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用)」の正しい記入が欠かせません。

マネーフォワード クラウドでは、この様式第16号の5(1)の記入例テンプレートをご用意しています。以下のリンクからダウンロードして、実際の申請時にぜひご活用ください。

通勤災害用の様式第16号の5(1)に関してよくある質問

通勤災害用の様式第16号の5(1)の手続きを進める中で生じがちな疑問点をQ&A形式でまとめました。

2回目以降の請求はどうすればいいですか?

同じ様式第16号の5(1)を使用します。通院や治療が長引き、複数回にわたって医療費を立て替えた場合は、その都度、領収書を添付して請求します。必要に応じて、医師や事業主の証明を改めてもらう場合があります。

記入を間違えた場合、どのように訂正すればよいですか?

修正液や修正テープは使わず、間違えた箇所に二重線を引き、近くの余白に正しい内容を記入します。公的な書類であるため、誰がどのように訂正したかを明確にする必要があります。事業主や医師の証明欄の訂正は、必ず証明者に訂正を依頼してください。

通勤災害用の様式第16号の5(1)を正しく記入しましょう

本記事では、通勤災害用の様式第16号の5(1)の具体的な書き方から提出方法、注意点までを詳しく解説しました。

各項目を正確に記入し、事業主や医療機関の証明を漏れなく受けることで、スムーズな給付につながります。もし記入方法で分からない点があれば、一人で悩まずに会社の労務担当者や所轄の労働基準監督署に相談しましょう。適切な申請手続きを行い、安心して療養に専念してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労災保険の休業補償とは?金額や手続きについて解説

労災は企業にとって軽視できない問題です。企業としては職場環境の改善などで労災の発生を抑制するだけでなく、労災発生後にも適切な対応が求められます。従業員の収入を保護するためにも、労災…

詳しくみる厚生年金保険の加入条件

厚生年金保険は、年金額が国民年金に上乗せされ、保険料も労使折半で支払うため、労働者にとって魅力的な年金制度ですが、アルバイトやパートでも加入できるのでしょうか。 加入条件にはどのよ…

詳しくみる算定基礎届とは?作成方法・記載例・提出期限を解説

算定基礎届は被保険者の標準報酬月額を決定する重要な手続きで、事業主は毎年1回提出しなければなりません。 算定基礎届を提出する方法は、紙媒体(届出書)・電子媒体(CD・DVD)・電子…

詳しくみる労働保険料の納付のしかたをわかりやすく解説

労働保険料は、今年度の保険料を概算で申告・納付すると同時に、昨年度に概算で申告した概算保険料と実際に支払った賃金額から計算した確定保険料との差額の清算を行う「年度更新」と呼ばれる複…

詳しくみるぎっくり腰は労災認定される?仕事で発症した腰痛の認定基準や休業補償の金額などを解説

職場での何気ない動作や急な負荷によって、突然襲ってくるぎっくり腰。想定外の痛みとともに業務が中断されることも多く、「これは労災になるのか?」と悩まれる方も少なくありません。実は、ぎ…

詳しくみる【テンプレ付】労災事故報告書とは?提出義務がある事故や記入例を解説

労災事故報告書は、一定の労災事故があったことを届け出る際に用いる書類です。事業場内で火災などが発生した場合は、労働安全衛生規則第96条の規定により、様式第22号を用いて報告しなけれ…

詳しくみる