- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】通勤災害で使用する様式16号の3の書き方は?提出方法まで解説

通勤中の事故で負傷した場合、通勤災害として労災保険の給付を受けるためには、「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」の提出が必要です。しかし、いざ書類を前にすると、専門用語が多く、特に「災害の原因及び発生状況」の書き方に戸惑う方も少なくありません。

この記事では、通勤災害における様式第16号の3の正しい書き方を、具体的な記入例を交えながら項目別に詳しく解説します。加えて、休業が必要な場合の休業給付支給請求書との関係や、その他の関連様式についても触れていきます。この記事を読めば、誰でも円滑に、かつ正確に申請書類を作成し、適切な給付を受けるための手続きを進められます。

目次

通勤災害で提出する様式第16号の3とは?

様式第16号の3は、通勤災害によって負った傷病の治療費を、労災保険に請求するための公式な申請書です。正式名称を「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」といいます。

この申請書を労災保険指定医療機関へ提出することで、被災労働者は、原則として労災指定医療機関であれば窓口負担なしで治療を受けられます(ただし指定外医療機関では立替払いが必要です)。もし、労災指定ではない医療機関で治療を受けたり、薬局で薬を受け取ったりした場合には、一度費用を立て替えた上で、別の様式である様式第16号の5を使用して費用を請求する必要があるため注意が必要です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

通勤災害の様式第16号の3の入手方法は?

様式第16号の3は、主に3つの方法で入手できます。

- 厚生労働省のウェブサイトからダウンロードする

厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係)」のページで、「療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用(様式第16号の3)」を探してダウンロードします。 - 労働基準監督署で受け取る

各都道府県にある労働基準監督署の窓口に行けば、用紙をもらえます。 - 会社から受け取る

企業の総務部や人事部などが、様式を準備している場合があります。

また、社労士など専門家経由で入手・案内を受ける場合もあります。

通勤災害の様式第16号の3の書き方

様式第16号の3を正確に作成するには、各項目の意味を正しく理解し、特に災害の原因及び発生状況と通勤経路を具体的かつ客観的に記述することが重要です。

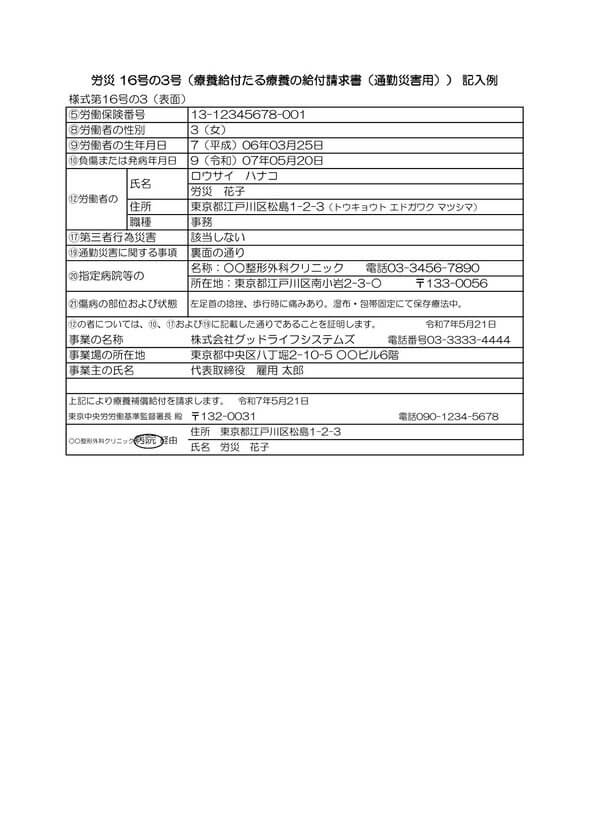

ここからは、実際の様式の項目に沿って、具体的な記入例と注意点を解説します。

表面

- ⑤労働保険番号:会社に確認して記入します。通常、会社の労務担当者が記入してくれることが多い項目です。不明な場合は空欄のまま担当者に渡しましょう。

- ⑧性別:男性であれば3、女性であれば1を記入します。

- ⑨労働者の生年月日:該当する元号を選び、生年月日を記入します。

- ⑩負傷又は発症年月日:事故又は発症の日時を正確に記入します。

- ⑫労働者の氏名、住所、職種:あなた自身の情報を正確に記入します。住所は省略せず、都道府県名からアパート・マンション名、部屋番号まで記載してください。

- ⑰第三者行為災害:交通事故の相手方など、災害の原因を作った第三者がいる場合は「はい」に〇をつけます。この場合、「第三者行為災害届」の提出が別途必要になります。

- ⑲通勤災害に関する事項:この項目は裏面に記入します。

- ⑳指定病院等の名称、所在地:指定病院等の名称や所在地、電話番号を記入します。

- ㉑傷病の部位及び状態:右手首骨折や左足関節捻挫など、傷病の部位と状態を記入します。

- 事業主証明欄:申請書の内容に間違いがないことを証明するために会社が記入する欄です。会社に記入を依頼してください。

なお、①管轄局署や④受付年月日、⑪再発年月日など、※印が付いている欄は職員が記入するため、記入してはいけません。

裏面

裏面には、通勤災害に関する事項として負傷の時刻や発生の場所などを記入します。

- (イ) 災害時の通勤の種別:住居から就業の場所への移動など、該当するものを選択します。

- (ロ) 負傷又は発症の年月日及び時刻:令和7年10月1日午前8時頃など、事故が起きた日時を明確に記入します。

- (ハ) 災害発生の場所:〇〇区〇〇商店街路上、〇〇駅前階段など、通勤災害に遭った場所を可能な限り詳細に記入します。

- (ニ) 就業の場所:勤務地の所在地を記入します。

- (ホ) 就業開始の予定年月日及び時刻:通勤災害に遭った際の通勤が、「住居から就業の場所への移動」「就業の場所から他の就業の場所への移動」「住居から就業の場所への移動に先行する住居間の移動」に該当する場合に就業開始の予定となる年月日と日時を記入します。

- (ヘ) 住居を離れた年月日及び時刻:通勤災害に遭った際の通勤が、「住居から就業の場所への移動」「住居から就業の場所への移動に先行する住居間の移動」「就業の場所から住居への移動に接続する住居間の移動」に該当する場合に住居を離れた年月日と時刻を記入します。

- (ト) 就業終了の年月日及び時刻:通勤災害に遭った際の通勤が、「住居から就業の場所への移動」「住居から就業の場所への移動に先行する住居間の移動」「就業の場所から住居への移動に接続する住居間の移動」に該当する場合に就業が終了する時刻を記入します。

- (チ) 就業の場所を離れた時刻及び年月日:通勤災害に遭った際の通勤が、「住居から就業の場所への移動」「就業の場所から他の就業の場所への移動」に該当する場合に就業の場所を離れた年月日と時刻を記入します。

- (リ) 災害時の通勤の種別に関する移動の通常の経路、方法及び所要時間並びに災害発生の日に住居又は就業の場所から災害発生の場所に至った経路、方法、所要時間、その他の状況:通常の通勤の経路を地図などを使って示し、災害発生の場所や災害発生の場所に至った経路などを朱線等を用いて分かりやすく記入してください。なお、地図を貼付してそれに書き入れることや、適宜別紙に記載して併せて提出することも可能です。また、通常の通勤に要する時間を記入することも必要となります。

- (ヌ) 災害の原因及び発生状況:災害の発生原因を「どのような場所を」「どのような方法で移動している際に」「どのような物で又はどのような状況において」「どのようにして災害が発生したか」に従い、記入することが必要です。また、負傷の日と初診日が異なる場合には、その旨を簡潔に記載しなければなりません。

- (ル) 現認者の氏名、住所:事故発生時に居合わせた、または最初に事故を知った者の氏名と住所、電話番号を記入します。

- (ヲ) 転任の事実の有無:通勤災害に遭った際の通勤が、「住居から就業の場所への移動に先行する住居間の移動」「就業の場所から住居への移動に接続する住居間の移動」に該当する場合に記入が必要です。転任の事実の有無とともに、転任直前の住居に係る住所を記入します。

- ⑱健康保険の日雇特例被保険者手帳の記号及び番号:日雇特例被保険者に該当する場合には、被保険者手帳の記号と番号を記入します。日雇特例被保険者でなければ、記入する必要はありません。

- ㉒その他就業先の有無:複数の企業で働いている場合に記入が必要となります。複数の勤務先がある場合には、有に〇を付けたうえで、その数(表面に書いた企業を除く)と特別加入の状況などを記入します。

- 派遣先事業主証明欄:派遣労働者が被災した場合、派遣先企業が災害の発生日時や状況など事実関係に誤りがないことを証明するために記入します。派遣元企業ではない点で注意してください。

通勤災害の様式第16号の3の記入例

マネーフォワード クラウドでは、通勤災害の様式第16号の3の記入例をご用意しています。以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。

通勤災害の様式第16号の3の注意点

申請書は公的な証明書類であるため、事実をありのままに、正確に書くことが最も重要です。虚偽の申告は不正受給として処罰対象となるため、絶対に行わないでください。

- 嘘や誇張は絶対に書かない:記憶が曖昧な点は、無理に断定せず「〜頃」「〜と思われる」といった表現を使いましょう。

- 消せるボールペンや鉛筆は使用しない:公的書類のため、改ざんを疑われないよう、必ず消えない黒のボールペンで記入します。

- 書き間違えた場合:間違えた箇所に二重線を引き、近くの余白に正しく書き直します。修正液や修正テープは使用しないでください。

- コピーを保管する:労働基準監督署に提出する前に、必ずすべてのページをコピーし、手元に保管しておきましょう。後日、内容の問い合わせがあった際に役立ちます。

通勤災害の様式第16号の3の提出先と手続きの流れ

完成した様式第16号の3は、通常は受診する労災保険指定医療機関の窓口に提出します。

書類の提出フローは以下の通りです。

- 被災労働者:必要な項目を記入し、会社の事業主証明をもらう。

- 被災労働者 → 労災保険指定医療機関:完成した書類を、治療を受ける病院の窓口に提出する。

- 医療機関 → 労働基準監督署:医療機関が労働基準監督署へ書類を送付する。

- 労働基準監督署 → 医療機関:書類を審査し、通勤災害として認定されれば、医療機関に直接治療費が支払われる。

通勤災害で使われるその他の主要な様式

通勤災害の手続きでは、状況に応じて様式第16号の3以外にもさまざまな書類が必要になります。

労災指定外医療機関で受診した場合|様式第16号の5

緊急時などで労災保険指定医療機関ではない病院で治療を受け、治療費を全額自己負担した場合に使用します。この様式で、立て替えた費用を請求できます。

転院する場合|様式第16号の4

治療の途中で、別の労災保険指定医療機関に転院する際に、新しい病院に提出する書類です。正式名称を療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届といいます。

休業給付請求書の添付書類|別紙1, 別紙2, 別紙3

休業給付支給請求書(様式第16号の6)を提出する際は、賃金証明に基づく別紙(例:平均賃金算定内訳〈別紙1〉等)の提出が原則必須です。これには、平均賃金算定内訳(別紙1)や、休業損害の算定に関する書類が含まれます。

参考:主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係)|厚生労働省

通勤災害時は様式第16号の3を正確に記入しましょう

通勤災害に遭った際は、まず落ち着いて治療に専念し、並行して労災保険の申請手続きを進めることが重要です。様式第16号の3は、治療費の給付を受けるための第一歩となる書類であり、事実に基づいて正確に記入しなくてはなりません。

特に災害の原因及び発生状況の欄は、通勤災害として認定されるかを左右する重要な項目です。この記事で紹介した記入例やポイントを参考に、ご自身の状況を具体的かつ客観的に記述してください。もし休業が必要であれば、休業給付支給請求書(様式第16号の6)の準備も忘れずに行いましょう。この情報が、あなたの円滑で適正な労災保険給付の申請につながることを願っています。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

退職者は算定基礎届が必要?対象者・書き方・記入例を紹介

退職者は基本的に算定基礎届の提出は必要ありません。ただし、退職日によっては届出の対象になる場合があり、誤った対応をすると年金事務所から指摘を受ける可能性があります。 本記事では、退…

詳しくみる雇用保険の加入条件を解説!加入に必要な手続きや各種書類も紹介

雇用保険とは、事業主と労働者や労働者であった方へ適切な給付を行う公的保険制度です。パートやアルバイトといった名称に関係なく、従業員が雇用保険の加入要件に該当している場合、事業主は対…

詳しくみる一人親方(個人事業主)の労災保険は経費にできる?勘定科目や節税について解説

一人親方(個人事業主)は労災保険に特別加入できますが、保険料を経費に計上することはできません。労災保険は労働者を対象にしたもので、一人親方の加入はあくまで特例であるためです。ただし…

詳しくみる社会保険における扶養・被扶養者とは?年の途中の手続きや加入条件も解説

社会保険とは、ケガで働けなくなったり、休業中で給料がもらえなかったりするときの補償をしてくれる重要な保険です。社会保険の扶養とは、自分自身が保険に入らなくても保険給付が受けられるこ…

詳しくみる退職後の健康保険 – 国民健康保険と健康保険任意継続制度を比較

国民皆保険制度を採用している日本では、会社を退職したら、なんらかの公的保険に加入しなければいけません。退職後は国民健康保険に加入することもできますが、会社の健康保険を継続する選択肢…

詳しくみる労災申請を従業員本人が希望しない場合はどうする?デメリットや企業側の対応を解説

労災申請を従業員が希望しない理由には、心理的な不安や経済的な影響、手続きの煩雑さなど、さまざまな要因が関係しています。会社への影響を懸念したり、自身のミスだからと責任を感じたりする…

詳しくみる