- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】出生時育児休業申出書の書き方は?産後パパ育休の申請方法を解説

産後パパ育休を取得するためには出生時育児休業申出書の提出が必要ですが、正しい書き方に戸惑う方は少なくありません。

この記事では、出生時育児休業申出書の具体的な書き方を項目別に解説します。すぐに使える記入例付きのテンプレート(Excel)もダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。

目次

出生時育児休業申出書とは?

出生時育児休業申出書とは、労働者が産後パパ育休(出生時育児休業)を取得する際に、その意思を勤務先の事業主に正式に申し出るための必要な書類です。

出生時育児休業の利用にあたって、一般的には企業が定める「出生時育児休業申出書(社内様式)」を提出する必要があります。ただし、これは法律上の義務ではなく、主に企業の就業規則や労使協定に基づく手続きです。

そもそも産後パパ育休とは?

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できる育児休業制度です。産後パパ育休と呼ばれますが、法的には性別を問わず利用可能です。

この制度を利用するためには、原則として休業を開始したい日の2週間前までに、勤務先へ出生時育児休業申出書を提出する必要があります。従来の育児休業とは別に取得できる点が特徴です。

従来の育児休業との違いは?

出生時育児休業申出書は、通常の育児休業申出書とは異なる、産後パパ育休専用の様式です。

出生時育児休業と通常の育児休業の主な違いは以下の通りです。

| 出生時育児休業 (産後パパ育休) | 通常の育児休業 | |

|---|---|---|

| 対象期間 | 子の出生後8週間以内 | 原則、子が1歳になるまで(条件に該当すれば最長子が2歳になるまで延長可能) |

| 取得可能日数 | 最大通算4週間(28日) | 対象期間内で労働者が申し出た期間 |

| 分割取得 | 2回まで可能 | 法改正により原則2回まで分割可能 |

| 申出期限 | 原則、休業開始の2週間前まで | 原則、休業開始の1ヶ月前まで |

| 休業中の就業 | 労使協定があれば可能 | 原則不可 |

このように、産後パパ育休はより短期間で、柔軟に取得できる制度設計になっている点が大きな特徴です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐

妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。

仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。

育休中の給料・ボーナス 要点簡単まとめ

育休中の給料・ボーナスについて、スライド形式で要点を簡潔にまとめた分かりやすいガイドです。

従業員への配布用にもご活用いただけますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。

産後パパ育休制度の創設で、企業が取り組むべき7つのこと

育児・介護休業法の改正により、新たに「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」が創設されました。

この資料では、産後パパ育休制度の概要と創設される背景をふまえて、経営者や人事労務担当者が取り組むべき実務のポイントを解説します。

出生時育児休業申出書のダウンロード方法

出生時育児休業申出書の様式は、勤務先の人事部や総務部などの担当部署から受け取るのが一般的です。

もし会社に特定のフォーマットがない場合は、厚生労働省のウェブサイトから公式のテンプレートをダウンロードすることもできます。まずは、勤務先の担当者に所定の様式があるか確認してみましょう。

出生時育児休業申出書の書き方

ここからは、申出書の各項目について、書き方のポイントを解説します。

1. 申出年月日・申出先

申出書を会社に提出する日付と、提出先である事業主(会社名・代表者名)を記入します。

- 申出年月日:書類を記入した日ではなく、会社に提出する日付を記載します。

- 申出先:会社の正式名称と、就業規則で定めた提出する部署の管理責任者の役職(代表取締役、人事部長、総務部長など)及び氏名を記入します。不明な場合は、人事・総務担当者に確認しましょう。

2. 労働者の情報

申出を行う本人の情報を記入します。

- 所属部署・氏名:ご自身の所属部署と氏名を正確に記入します。

- 署名・押印:会社のルールに従い、署名または記名押印します。PCで作成した場合でも、氏名欄は自筆で署名するか、押印するのが一般的です。

3. 配偶者の状況(任意に記入欄を設けることが可能)

配偶者に関する情報を記入します。会社によって記入方法は異なりますが、これにより夫婦での育休取得状況などを会社が把握します。

- 配偶者の有無:「有」「無」(いずれかに丸をつけるなど)を記入します。

- 配偶者の氏名・生年月日:配偶者の情報を正確に記入します。

- 配偶者の就業状況等:配偶者が休業を取得しているかなどを記入、または該当する項目にチェックを入れます。

4. 子の状況

今回、育児休業の対象となる子の情報を記入します。

- 氏名・続柄・生年月日:子の情報を記入します。出生前に提出する場合は、「氏名」「生年月日」は空欄で問題ありません。「出生前のため未定」などと書き添えておきましょう。

- 子が生まれていない場合は「出産予定者の状況」の欄に、出産予定者の「氏名」「子の出産予定日」「申請者本人との関係」を記入します。

5. 休業の申出期間

産後パパ育休を取得する期間を記入します。分割取得する場合は、それぞれの期間を明記する必要があります。

- 基本的な考え方:開始日から終了日までを記入します。取得できる日数は最大28日です。

- 分割取得の場合:産後パパ育休は2回まで分割して取得できます。2回に分けて取得する場合は、「1回目の申出に係る休業」「2回目の申出に係る休業」の両方の欄に、それぞれの期間を記入します。1回のみの取得であれば、「1回目」の欄だけ記入すれば問題ありません。

6. 休業中の就業希望の有無(備考欄など)

産後パパ育休中は、労使協定を締結している場合に限り、本人が合意した範囲で就業が可能です。休業中に就業を希望するかどうかをここで意思表示します。別途「出生時育児休業中の就業可能日等申出書」の提出が必要になることがありますので、勤務先の担当者に所定の様式があるかを確認しましょう。

- 希望の有無:就業を希望する場合は「有」に、希望しない場合は「無」を記入、または丸をつけるなど、会社によって記入方法が異なります。

- 希望する場合の詳細:「有」の場合は、就業可能な日や時間、業務内容などを具体的に記入します。これはあくまで希望であり、最終的には会社との調整の上で決定されます。

7. 社会保険料の免除要件について(任意に記入欄を設けることが可能)

出生時育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除を受けるための要件について確認する項目です。

免除要件(同月内に14日以上の休業を取得するなど)をよく読み、内容を理解した上でチェックを入れるなど、会社によって記入方法は異なります。この項目に基づき会社が免除手続きを行うため、非常に重要です。

8. 育児休業給付についての同意(任意に記入欄を設けることが可能)

育児休業給付金の申請を、会社が本人に代わって行うこと(代行申請)に同意するかどうかを確認する項目です。

育児休業給付金の申請は通常、会社を通じてハローワークに提出する形が一般的です。ただし、制度の手続き方式は企業によって異なるため、具体的な申請の流れや同意の形式などは勤務先の担当者にご確認ください。

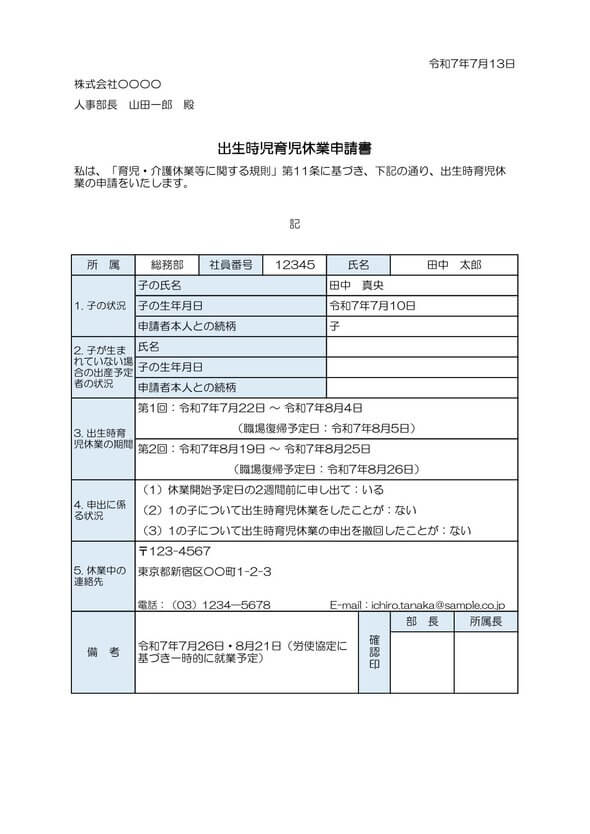

出生時育児休業申出書の記入例

マネーフォワード クラウドでは、出生時育児休業申出書の記入例をご用意しています。以下のテンプレート(Excelファイル)をダウンロードしてご確認ください。

出生時育児休業申出書の提出に関してよくある質問

出生時育児休業申出書の書き方以外で、多くの人が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

出生時育児休業申出書はいつまでに提出すればいい?

原則として、休業を開始したい日の2週間前までに提出する必要があります。

これは育児・介護休業法で定められた期限です。ただし、労使協定を締結している場合は2週間超から1ヶ月以内の期限にすることが可能なため、会社の就業規則によっては、より早い期限(例:1ヶ月前まで)が設定されている場合もあります。円滑な業務の引き継ぎのためにも、育休取得の意向が固まったら、できるだけ早く上司に相談し、就業規則を確認した上で提出しましょう。

出生時育児休業申出書は誰に提出すればいい?

一般的には、直属の上司に報告の上、人事部や総務部などの担当部署に提出します。

まずは直属の上司に育休取得の意向を伝え、指示を仰ぐのがスムーズです。提出ルートが不明な場合は、人事・総務担当者に直接問い合わせて確認してください。

出生時育児休業申出書の提出時に添付書類は必要?

一般的に、出生時育児休業申出時に特段の添付書類を求められないことが多いです。ただし会社ごとに異なるため、所属企業の就業規則や人事担当部署に確認するのが望ましいでしょう。

出生時育児休業申出書の記入ミスをしてしまったらどうする?

記入ミスをした場合は、間違えた箇所に二重線を引き、訂正印(申出書に押印したものと同じ印鑑)を押して、近くの余白に正しい内容を記入するのが一般的です。押印廃止により訂正印不要の会社もあるため、会社のルールに従って修正しましょう。

修正テープや修正液の使用は、公的な書類では認められない場合が多いため避けましょう。もし書き損じが広範囲にわたる場合や、訂正方法に不安がある場合は、新しい用紙に書き直すのが確実です。

出生時育児休業申出書を正しく記入しましょう

出生時育児休業申出書は、産後パパ育休という大切な権利を行使するための重要な書類です。この記事で紹介した記入例を参考にすれば、迷うことなく作成を進められるはずです。

出生時育児休業申出書の書き方だけでなく、制度の概要を正しく理解し、余裕を持ったスケジュールで提出することが、円満な育休取得につながります。不明な点があれば、一人で悩まずに会社の人事・総務担当者に相談しましょう。しっかりと準備を整え、安心して新しい家族との時間を迎えてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

育児休業の対象は?男性も取れる育児休業を解説!育児・介護休業法の改正ポイントも

そもそも育児休業ってなに? 育児休業とは「労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業」を指します。関連する法律は「育児・介護休業法」です。育児や家族の介護をしな…

詳しくみる通勤届の車種とは何を書く?主な車種や書き方をテンプレートとあわせて紹介

通勤届における「車種」とは、通勤に使用する自家用車や二輪車などの種類を指します。車種の法律上の区分に基づいて分類されるほかにも、自動車業界や保険業界による区分もあり、それぞれ分類方…

詳しくみる変形労働時間制における週平均労働時間の計算方法は?

日ごとや週ごとの業務に繁閑の差がある場合には、変形労働時間制を活用することで、時間外労働時間や残業代の削減が可能になることがあります。当記事では、変形労働時間制の運用において重要と…

詳しくみる就業規則における有給休暇の規定とは?記載例や年5日の取得義務化についても解説

年次有給休暇(有給休暇)は、労働者の心身のリフレッシュや生活充実に不可欠な権利であり、会社の生産性向上にも繋がる重要な制度です。その具体的なルールは就業規則で定められますが、複雑で…

詳しくみる所定労働時間と実労働時間の違いは?給与計算や社会保険への影響を解説

企業の労務管理において基本となる「所定労働時間」と「実労働時間」。これらの言葉の違いを正確に理解していますか。両者は似ているようで、定義も役割も異なります。この違いを曖昧にしている…

詳しくみる有給を使い切ったら欠勤扱い?クビのリスクは?評価やボーナス、給与計算まとめ

有給休暇を使い切った後に欠勤すると、給与や評価、最悪の場合は解雇(クビ)につながるのではないかと不安になる方も多いです。企業の人事担当者も、従業員の欠勤が続いた際にどのように対応す…

詳しくみる