- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】育児休業期間変更申出書の書き方は?延長・短縮・開始日変更の具体例を解説

育児休業の期間は、「保育園に入れない」「予定より早く復職したい」「家庭の事情で開始日をずらしたい」など、さまざまな理由で当初の予定から変更が必要になることがあります。

このような場合に会社へ提出が必要となる「育児休業期間変更申出書」について、すぐ使えるExcelテンプレートを交えながら、具体的な記入例を分かりやすく解説します。

目次

育児休業期間変更申出書とは?

育児休業期間変更申出書とは、一度取得した育児休業の開始予定日または終了予定日を変更したい場合に、会社へ提出する書類です。

育児・介護休業法では、労働者が一定の要件を満たし、所定の期日までに申し出ることにより、育児休業の終了予定日を延長するなど期間を変更できる制度があります。会社側は、育児休業期間変更申出書をもとに社会保険料の免除手続きの変更や、育児休業給付金の申請サポートなどを行うため、非常に重要な書類となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐

妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。

仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。

育休中の給料・ボーナス 要点簡単まとめ

育休中の給料・ボーナスについて、スライド形式で要点を簡潔にまとめた分かりやすいガイドです。

従業員への配布用にもご活用いただけますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。

産後パパ育休制度の創設で、企業が取り組むべき7つのこと

育児・介護休業法の改正により、新たに「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」が創設されました。

この資料では、産後パパ育休制度の概要と創設される背景をふまえて、経営者や人事労務担当者が取り組むべき実務のポイントを解説します。

育児休業期間変更申出書が必要になるケース

育児休業期間変更申出書は、主に以下の3つのケースで必要となります。

- 延長(繰り下げ):保育園に入れない等のやむを得ない事情がある場合

- 短縮(繰り上げ):予定より早く職場復帰を希望する場合

- 開始日の変更:家庭の事情などで開始日をずらす場合

1. 延長:保育園に入れない等のやむを得ない事情がある場合

育休期間の延長を希望する場合、育児休業期間変更申出書の提出が必要です。特に「保育園に入れない」といったやむを得ない事情で休業を延長する際には、育児休業給付金の延長にも関わるため必須となります。

2. 短縮:予定より早く職場復帰を希望する場合

当初の予定より早く職場復帰を希望する場合にも、育児休業期間変更申出書の提出が求められます。「認可外保育園に空きが出た」「家庭の状況が変わり、早く働き始めたくなった」といったケースが考えられます。

3. 開始日の変更:家庭の事情などで開始日をずらす場合

「配偶者の体調に合わせて休業開始を早めたい」「引き継ぎの都合で開始を少し遅らせたい」など、育休の開始予定日を変更する場合にも、この申出書を使用します。

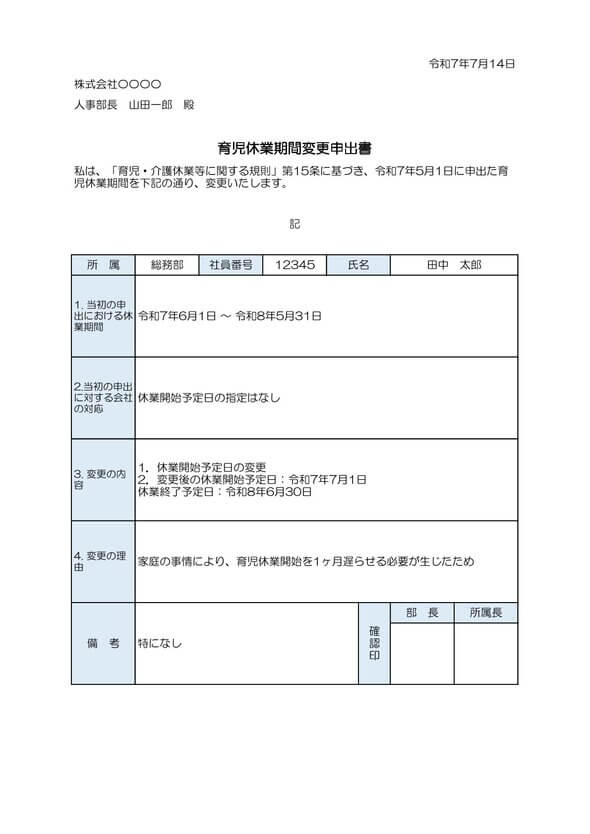

育児休業期間変更申出書の書き方・記入例

ここでは、申出書を作成する上での重要なポイントを項目別に解説します。実際の書き方は、以下のリンクよりダウンロードできるExcelファイルの記入例と照らし合わせながらご確認ください。

申出日・宛名・申出者など基本情報の書き方

申出書の上部には、申出日、宛名、申出者本人の情報を記載します。申出年月日は書類を会社へ実際に提出する日付を記入してください。宛名は会社の規定を確認し、代表取締役宛か、人事部長など担当部署の責任者宛かを判断します。不明な場合は人事部に確認しましょう。申出者本人の情報は、所属部署、社員番号、氏名を正確に記入し、忘れずに押印します。

変更後の休業期間の書き方(延長・短縮・開始日)

当初申し出た期間と、変更後の期間を正確に記入することが重要です。まず「当初の休業期間」として、最初に会社へ申し出た育児休業の開始日と終了日を記載します。その上で、変更後の休業期間を記載します。

延長が認められる場合、変更後の育休終了予定日は、子どもが1歳6か月または2歳に達する日の誕生日の前日とされます。短縮する場合は、職場復帰したい日の前日を終了日とします。計算間違いに注意しましょう。

育休期間の変更・延長理由の書き方

変更・延長理由として、保育所などへの入所申込や配偶者の育児不能等、一定の具体的事情が必要であることが多く、「家庭の事情により」という簡潔な表現だけでは要件を満たさない場合があります。

「保育所への入所申し込みを行っているが、入所が認められなかったため。」のように、証明書類(保育所入所不承諾通知書など)と一致する内容を記載することが重要です。

育児休業期間変更申出書の提出先・提出期限

育児休業期間変更申出書は、勤務先の人事・労務担当部署に提出するのが一般的です。

提出期限は、変更を希望する終了日の一定期間前までとなっており、1か月前に設定されていることが多いですが、子どもが1歳以降の延長や会社の就業規則・省令によっては2週間前等の短い期間となることもあります。

提出方法は、郵送、メール添付、社内システム経由など、会社のルールに従ってください。

育児休業期間を延長する場合の注意点

育休期間の延長は、法律で定められた権利ですが、手続きにはいくつかの注意点があります。

延長できる回数とタイミング

育休の延長は、1歳までの期間終了後、まず「1歳6か月まで」の延長が可能です。それでも保育園に入れないなどの事情が続く場合に、再度申し出ることで「2歳まで」の再延長ができます。

延長理由を証明する書類が必要

育休の延長および育児休業給付金の延長受給には、法律で定められた理由とそれを証明する書類が必要です。

| 延長理由 | 必要な証明書類の例 |

|---|---|

| 保育所等における保育の実施が行われない |

|

| 配偶者が死亡した | 住民票の写しおよび母子健康手帳 |

| 配偶者が負傷・疾病等により子の養育が困難 | 医師の診断書など |

| 離婚その他の事情で配偶者が子と別居した | 住民票の写しおよび母子健康手帳 |

「保育所に入れない」という理由の場合、注意すべきは「申し込みをしていること」が前提となる点です。単に「預け先がない」だけでは認められず、「自治体に保育の利用申し込みをしたが、断られた」という客観的な事実を証明する必要があります。

育児休業給付金の延長申請も忘れずに

育休の延長を会社に申し出ると同時に、ハローワークに対する育児休業給付金の延長申請も必要です。

この手続きは、原則として会社経由で行います。育児休業期間変更申出書と証明書類(入所不承諾通知書など)を会社に提出すれば、会社がハローワークで手続きを進めてくれます。給付金は生活を支える重要なお金ですので、書類の提出遅れがないように注意しましょう。

育児休業期間を短縮する場合の注意点

育休の短縮や開始日の変更を希望する場合は、申出書の提出前に、できるだけ早い段階で上司や人事部に相談することが極めて重要です。

会社は、あなたの休業期間に合わせて人員配置や業務の再配分を計画しています。突然の変更申し出は職場に影響を与えかねないため、円満な手続きのためにも、意向が固まった時点ですぐに相談するようにしましょう。

育児休業期間変更申出書に関してよくある質問(Q&A)

最後に、育児休業期間変更申出書に関してよくある質問とその回答をまとめました。

会社独自のフォーマットを使用する必要がありますか?

はい、会社に指定のフォーマットがある場合は、必ずそちらを使用してください。

会社によっては、社内システムでの申請が必要であったり、独自の記載項目を設けていたりする場合があります。厚生労働省の様式はあくまで例ですので、まずは自社のルールを確認することが最優先です。

子が生まれる前に育休を申請していましたが、死産となってしまいました。

育児休業は「子を養育するため」の休業のため、対象となるお子様がいない場合は、育児休業の申出は効力を失います。そのため、期間変更の申出も不要となります。非常にデリケートな状況ですので、まずは会社の人事・労務担当者に連絡し、今後の手続きについて相談してください。

計画的な育休期間の変更で、安心して子育てに専念しよう

この記事では、育児休業期間変更申出書の記入例や書き方のポイント、延長・短縮・開始日変更時の注意点について解説しました。

育休期間の変更は、今後のライフプランやキャリアプランにも関わる重要な手続きです。ぜひ本記事のExcelテンプレートを活用し、必要な証明書類などを早めに準備して、計画的に手続きを進め、安心して育児に専念できる環境を整えていきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

パワハラに当たらない事例とは?裁判例や対応方法を解説

職場でのパワハラが注目されるなか、同じ行為をしてもパワハラと認める場合と、該当しない場合があります。どのような行為がパワハラに該当するのかを理解することは、人事労務担当者やビジネス…

詳しくみる労働基準法第64条の3とは?妊産婦の重量物の制限をわかりやすく解説!

労働基準法第64条の3は、労働者が扱う重量物(重い物体)に関する制限を定めた規定です。特に女性労働者の健康と安全を守ることを目的としており、過重な肉体負担による事故や健康障害を防止…

詳しくみる労働条件通知書の作成ガイド|無料テンプレートをもとに法改正のポイントも解説

労働条件通知書の作成は、企業と従業員が良好な関係を築き、将来的な労務トラブルを防ぐために重要です。しかし、「記載項目が複雑で難しい」「法改正に対応できているか不安」といった悩みを抱…

詳しくみる社宅の家賃相場はどれくらい?東京の相場や計算方法、税制上のメリットを解説

社宅制度は、企業が従業員に提供する福利厚生のひとつです。ただし、無償で提供すると給与として課税され、従業員の税制上の負担が増加してしまいます。適切な家賃設定は、従業員の満足度向上と…

詳しくみる就業規則の施行日の書き方は?附則の記載例をテンプレート付きでわかりやすく解説

会社のルールブックである就業規則。新しく作成したり、法改正に合わせて変更(改定)したりした際、「この規則はいつから適用になるのか」を明確に示す施行日の記載は、労務管理上重要です。し…

詳しくみる試用期間について雇用契約書に記載するべき?記載例や書くべき情報も紹介

試用期間に関する情報は、雇用契約書に記載するべきです。 ただ「どのような情報を記載するの?」「雇用契約書の記載例を参考にしたい」などと思っている人もいるでしょう。そこで本記事では、…

詳しくみる