- 更新日 : 2025年11月4日

テンプレ付:マイナンバー管理を効率化するには?システム活用のポイント

企業にとって、従業員や取引先のマイナンバー(個人番号)をきちんと管理することは、法律で定められた義務です。管理が不十分だと、情報漏洩のリスクを高め、会社の信頼に影響を与えることもあります。

この記事では、会社が守るべきマイナンバーの基本ルールから、Excel管理などで手間がかかる原因、そしてシステム活用や外部委託による具体的な効率化の方法までをわかりやすく解説します。また、2025年にかけて施行される法改正のポイントもふまえ、自社に合った管理体制を考えるための参考にしてください。

目次

マイナンバー管理を効率化する前に知るべき基本ルールとは?

マイナンバー管理の効率化を考える前に、まず法律で決められたルールを理解することが大切です。マイナンバーは「特定個人情報」として特別に保護されており、会社には収集から廃棄までの各段階で適切な対応と、情報漏洩を防ぐための「安全管理措置」が求められます。これらのルールを理解することが、安全な効率化を進めるうえでの基本です。

マイナンバーの定義と「特定個人情報」

マイナンバーとは、日本に住民票を持つすべての人に割り当てられた12桁の番号です。このマイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」と呼ばれ、普通の個人情報よりもさらに厳しい保護が法律で定められています。会社が特定個人情報を取り扱えるのは、社会保険や税金の手続きなど、法律で決められた目的に限られます。

会社に求められる4つの管理段階

会社のマイナンバー管理業務は、「収集」「利用・提供」「保管」「廃棄」という4つの段階に分けられます。 収集の段階では、何に使うかを従業員に伝えたうえで番号を集め、本人確認をしっかり行います。

利用・提供では、源泉徴収票の作成や社会保険の手続きといった、決まった目的の範囲内でのみ取り扱います。その後、書類の保管期間が終わるまで、漏洩や紛失がないよう安全な場所で保管しなくてはなりません。

最後に、法律で定められた保管期間を過ぎたマイナンバーは、復元できない方法で速やかに廃棄または削除する義務があります。

必ず守るべき「安全管理措置」

会社は、マイナンバーの漏洩や紛失を防ぐために「安全管理措置」を行う義務があります。この措置は、組織的・人的・物理的・技術的という4つの面から対策することが求められます。 会社としてのルール作り(組織的)、従業員への教育(人的)、鍵のかかる場所での書類保管(物理的)、ファイルへのパスワード設定やアクセス記録の管理(技術的)といった対策を、バランスよく実施し、管理体制を作っていく必要があります。

参照:特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)|個人情報保護委員会

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

マイナンバー漏洩時 対応チェックシート

マイナンバー漏洩という万が一の事態への備えは万全でしょうか。

本資料は、マイナンバーが漏洩した際の対応をまとめたチェックシートです。ぜひダウンロードいただき、緊急時の対応体制構築にお役立てください。

マイナンバー保管期間かんたん早見表

マイナンバーの保管期間について、正しく把握できていますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの保管期間を分かりやすくまとめた早見表です。ぜひダウンロードいただき、適切な管理にお役立てください。

マイナンバー提出用紙(ワード)

従業員からのマイナンバー収集はスムーズに進んでおりますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの提出にご利用いただけるWord形式のテンプレートです。ぜひダウンロードいただき、マイナンバーの収集業務にご活用ください。

マイナンバー管理方法で効率化を妨げる原因は?

多くの会社で行われている紙やExcelでの管理方法は、手軽に始められる反面、効率や安全性の面で課題が生じることがあります。物理的な手間やセキュリティ上の懸念が、結果として管理業務全体の効率化を難しくしている原因となる場合があります。

紙での管理が抱える手間とリスク

従業員から提出された書類をファイルに綴じて管理する方法は、特別な道具もいらず手軽です。ただ、書類ならではの手間や注意点もあります。

例えば、年末調整の時期に必要な情報を探すのに時間がかかったり、従業員が増えるにつれて保管場所が足りなくなったりすることがあります。

また、書類の紛失や盗難、のぞき見といった情報漏洩の可能性にも気を付ける必要があります。法律で決められた保管期間を過ぎた書類を探して、シュレッダーで処分する作業も、担当者の負担になりがちです。

Excel(エクセル)での管理とその限界

Excelで管理台帳を作る方法は、追加コストなしで始められ、データの検索もしやすいので、多くの会社で使われています。関数やマクロを使えば、書類作成時の転記作業を楽にするなど、仕事を効率化することもできます。

一方で、気を付けたい点もあります。ファイルが簡単にコピーできるため、メールの誤送信などによる情報漏洩の可能性を考える必要があります。また、複雑な関数やマクロを作ると、作った人にしか分からない「属人化」の状態になり、担当者が変わると困ってしまうことも。

Excelは便利な反面、こうした注意点もあるため、パスワードをかけるなどのルールを決めて運用することが大切です。

マイナンバー管理を効率化する方法は?

アナログ管理の課題を解決し、マイナンバー管理を効率化するためには、ツールの導入だけでなく、仕事の進め方を見直したり、外部のサービスを使ったりすることも有効です。会社の状況に合わせてこれらの方法を組み合わせることで、安全で生産性の高い管理が実現します。

仕事の進め方の見直しと社内ルールを徹底する

まずやるべきことは、今の仕事の流れを明らかにし、問題点を見つけることです。「誰が、いつ、どの手続きでマイナンバーを使うのか」をはっきりさせ、無駄な作業を減らします。そのうえで、安全管理措置に基づいた社内のルールを作り、全従業員にしっかり伝えましょう。従業員の協力があってこそ、適切な管理ができます。

マイナンバーを管理するフォーマットを活用する

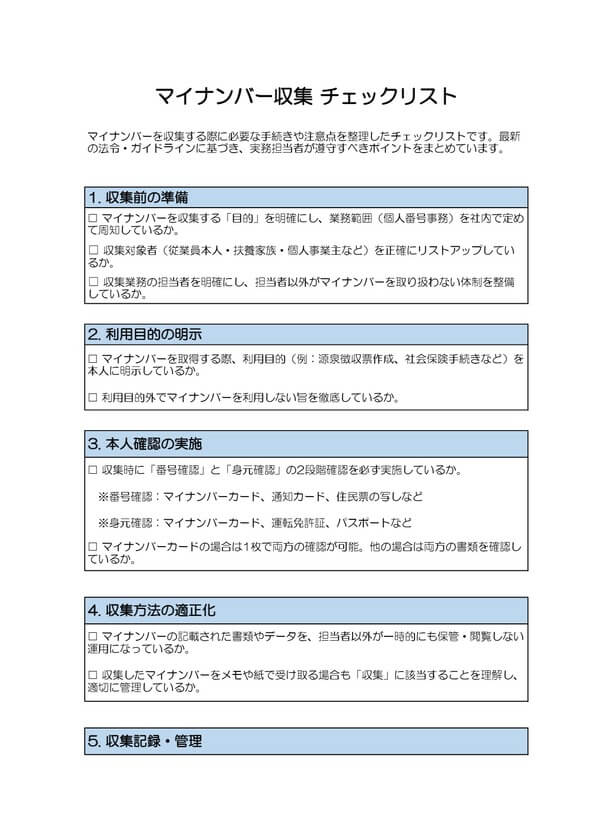

紙やExcelでマイナンバーを管理する場合、専用のフォーマット(テンプレート)を用意すると管理がしやすくなります。マイナンバーの管理表(特定個人情報取扱記録簿)を作成し、活用することで、誰がいつマイナンバーを取得し、何に利用し、いつ廃棄したのかといった履歴をきちんと記録できます。

記録する項目をあらかじめ決めておくことで、担当者による記録のばらつきや漏れを防ぎ、管理方法を標準化することができます。これは、法律で求められている安全管理措置の一環としても有効な方法です。

マイナンバー管理システムを活用する

マイナンバー管理の効果的な解決策の一つが、システムを使うことです。収集から廃棄までの一連の作業をデジタル化し、安全性と効率の両方を良くすることができます。特に最近主流のクラウド型システムは、初期費用を抑えられ、法改正にも自動で対応してくれるため、多くの会社にとって導入しやすい選択肢です。

専門業者に外部委託(BPO)する

社内の人手だけで対応するのが難しい場合、マイナンバー管理を専門の会社へ外部委託(BPO)するのも一つの手です。専門知識を持つプロに任せることで、担当者の負担を大きく減らし、法改正などにも対応してもらえる安心感があります。 ただし、外部に委託した場合でも、法律上の監督責任は元の会社に残ります。信頼できる業者かどうかを、プライバシーマーク(Pマーク)の取得状況などでしっかり見極めることが求められます。

法改正はマイナンバー管理の効率化にどう影響する?

マイナンバー制度は、より便利になるように継続的に見直しが行われています。2025年にかけての法改正は、直接的に会社の義務を増やすものではありませんが、行政手続きのデジタル化を後押しし、間接的に管理業務の効率化につながる可能性があります。

2025年に向けた法改正のポイント

2024年12月2日に健康保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証に一本化されており、2025年3月からは運転免許証とマイナンバーカードの一体化も開始されています。また、2024年8月以降、税理士や社会保険労務士などの国家資格の届出等がオンラインで順次可能となっており、2025年以降も対象となる資格は拡大する予定です。これらの改正は、マイナンバーカードをより便利にし、社会全体のデジタル化を進めるためのものです。

会社の仕事への直接的な影響は今のところ少ないですが、社会保険の手続きなどで電子申請が当たり前になっていく流れは確実でしょう。この変化に対応するため、会社はペーパーレスで業務ができる体制を今のうちから整えておくとよいでしょう。

マイナンバー管理システムで効率化する際のポイントは?

マイナンバー管理システムは、これまで手作業だった業務を自動化し、仕事の効率を大きく上げてくれます。ただし、その効果を最大限に引き出すには、自社に合ったシステムを選び、その機能を理解して活用することがポイントになります。

システムで効率化できる主な業務

システムの活用で、特に「収集」「保管」「利用」の3つの業務が楽になります。 従業員にスマホやPCから直接マイナンバーを入力してもらうことで、収集時の書類回収や手入力が不要になり、入力ミスも防げます。保管においては、データが暗号化され、誰がいつアクセスしたかの記録も残るため、Excel管理よりはるかに安全です。給与計算ソフトなどと連携させれば、年末調整の書類作成などの利用場面で、番号を自動で反映させることもでき、担当者の負担を大きく減らします。

自社に合ったシステムの選び方

市場には様々なマイナンバー管理システムがあります。自社に合ったものを選ぶためには、以下の点をチェックしましょう。

- セキュリティ対策は十分か:

データを暗号化してくれるか、アクセスできる人を制限できるか、といった点は最低限確認したいポイントです。第三者機関によるセキュリティ認証(ISMS認証など)を取得していると、より安心です。 - 他のシステムと連携できるか:

今使っている給与計算ソフトや労務管理ソフトと連携できると、二重入力の手間が省け、さらに効率が良くなります。 - サポート体制は整っているか:

導入時やトラブルが起きた時に、電話やメールで気軽に相談できるサポート体制があると心強いです。 - 料金体系は自社の規模に合っているか:

料金は従業員数によって変わることが多いです。自社の規模で利用した場合の費用が、予算に合っているかを確認しましょう。無料トライアル期間があれば、実際に使ってみて判断するのがおすすめです。

自社に合ったマイナンバー管理で効率化を進めるには?

マイナンバー管理は、ただの事務作業ではなく、会社のコンプライアンスや信頼に関わる大切な仕事です。Excelや紙での管理は、情報漏洩のリスクや非効率な面があります。

自社に合った管理体制で効率化を進めるには、会社の規模や仕事の流れを考え、適切な管理方法を選ぶことが大切です。今の仕事の進め方を見直したうえで、必要なら外部委託(BPO)を検討し、より効果的な対策としてマイナンバー管理システムの活用を考えてみてはいかがでしょうか。

システムの導入は、安全と効率を両立させ、担当者がより創造的な仕事に時間を使えるようにするための有効な手段といえます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

マイナンバーと給与支払報告書などの法定調書

マイナンバーの導入によって、給与支払報告書や給与所得の源泉徴収票などの書類にマイナンバーが必要となりました。 そこで、今回は、その中でも給与支払報告書などの法定調書について解説して…

詳しくみる【チェック付】マイナンバーの収集方法 担当者が知っておくべき3つのポイント

マイナンバーを取り扱う業務(個人番号関係事務または個人番号利用事務。以下「個人番号事務」)には様々なルールがあり、これをよく理解しておかなければ無用なトラブルにつながるリスクがあり…

詳しくみるマイナポータルの便利な機能と利用するための注意点

平成29年1月より運用開始となったマイナポータルは、パソコンや携帯端末から自分の個人番号に関する情報にアクセスすることのできるサービスです。 マイナポータルを利用することによって、…

詳しくみるマイナンバーが導入されることになった目的とは

マイナンバーが保険証の代わりになるなど、生活での利用シーンが広がっています。マイナンバーの目的や使用用途について、イマイチピンとこない方もいらっしゃるでしょう。 ここでは、マイナン…

詳しくみる退職者のマイナンバーの保管期間は?書類による違いや削除・廃棄の方法

退職した従業員のマイナンバーは、退職後も一定期間保管する義務があります。しかし、「いつまで保管すればよいのか」「保管期間を過ぎたらどうすればいいのか」といった点で、対応に悩む人事労…

詳しくみるマイナンバーの桁数は何桁になるの?

マイナンバーの桁数が12桁なのは、ご存じですか? この数字、実は無作為に選ばれることはありません。住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で使用されていた住民票コードが基にな…

詳しくみる

-e1761041825741.png)