- 更新日 : 2025年10月31日

年末調整で住宅ローン控除を受ける際に必要な書類と記入例

雇用者は、提出された書類をもとに、各従業員の最終的な控除額を決定し、その年の所得税額を精算します(年末調整)。

年末調整時の控除項目のひとつである住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、初年度と2年目以降とで取り扱いが異なります。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の年末調整での取り扱いや申請手続き等、それぞれ見ていきましょう。

目次

住宅ローン控除とは

令和7年12月31日までに新しく住まいを建築、(新・中古)購入、または増改築し、本人の主要な住居として取得した場合、あるいは省エネやバリアフリー対策などの改修工事をした場合に利用した住宅ローンは、残高の一部を納付すべき所得税額から確定申告または年末調整で控除できます。

これを住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といい、受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、住宅購入時に入手した家財用具は控除の対象とならず、別荘や賃貸物件の購入も該当しませんので、注意が必要です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用される条件は?

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を確定申告または年末調整で適用を受けるためには、さまざまな条件があります。

以下の主な条件を確かめ、適用条件に見合うかどうかを充分に検討してください。

- 住宅を取得してから6か月以内に入居し、住宅ローン控除の適用を受ける年ごとにその年の12月末日まで継続して居住していること

- 特別控除を受ける年の分の総所得金額が、2,000万円以下であること

- 住宅借入金返済期間が10年以上残っていること

- 新築・中古住宅いずれも、(登記簿上で)床面積が50㎡以上あり、その床面積の2分の1以上が居住用に使用されていること

- 特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合、下記の要件を満たすこと

・住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満で、かつ床面積の2分の1以上が居住用に使用されていること

・特別控除を受ける年の分の総所得金額が1,000万円以下であること

参考:No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申請に必要な書類

住宅借入金等特別控除は、住宅購入等の目的で借り受けたローンの年末残高を基準に算出され、確定申告または年末調整の際に所得税から差し引きできない金額の一部は住民税より控除になります。

どのくらいの間適用されるか、また、借入金・債務の年末残高の限度額などは居住を開始した年によって異なりますので、詳細を国税庁のサイトや国税庁発行の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の概要で確認してください。

参考:No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

確定申告による住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)手続きでは、確定申告書と同時にいくつか添える書類があります。

必要な書類は以下の通りです。

参考:No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

1年目と2年目以降の住宅ローン控除住宅借入金等特別控除の手続き

住宅借入金等特別控除は、勤務先で年末調整をしている人は1年目の手続きと2年目以降の手続きが異なります。

1年目は確定申告をする必要がある

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるためには、住居を取得した年(初年度)の翌年3月15日までに自分自身で確定申告をする必要があります。

住宅ローン契約1年目の確定申告で必要な書類は?

住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告を行う際には、以下の書類を準備します。

- マイナンバーが記載されている書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

- 確定申告書

- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

- 登記事項証明書

- 不動産売買契約書の写しなど、土地・住宅を取得したことがわかる書類

年末残高等証明書のように金融機関等から送られてくるものばかりではなく、登記事項証明書のように自身で法務局に出向くなどして請求しないと入手できない書類もありますので、事前によく確認して準備しましょう。

住宅ローン控除は1年目の確定申告を忘れずに

住宅ローン控除は1年目は確定申告をしないと適用を受けることができません。確定申告を行うには申告書に記入する以外にも複数の書類が必要なため、期限内に申告できるように早めに準備するようにしましょう。

1年目の確定申告を忘れてしまったらどうする?

1年目の確定申告期間に確定申告することを忘れてしまっても、居住を開始した年の5年後の12月31日までに申告をすれば控除を受けることができます。

ですが、2年目以降の手続きと重複すると間違いが起きたりすることもあるため、なるべく期限内に手続きを行うようにしましょう。

2年目以降は年末調整を行う必要がある

2年目以降は、勤務先で年末調整してもらえます。確定申告で初年度の申請が済むと、後日、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が申告先税務署から納税者本人に送られてくるので、必要事項を記入し、年末調整のため、勤務先に提出してください。

給与所得以外に収入がない会社員が住宅ローン初年度(1年目)に確定申告を済ませている場合は、2年目以降は年末調整で手続きができます。

2年目以降の年末調整で必要な書類は?

年末調整で住宅ローン控除を受ける際には、通常の年末調整の書類に加えて以下の書類を会社に提出します。

1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

1年目に確定申告を行っていると、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」が送られてきます。

この書類は、住宅ローン控除が申告できる年数分(9年分または12年分)が一度に送られてきますので、翌年度以降の分はなくさないように保管しておきましょう。

2.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

該当する年末時点での住宅ローンの残高がいくら残っているかを証明する書類です。この書類は、毎年10月頃に住宅ローンを組んでいる金融機関から届きます。年末調整の時期が近づいても届かない場合は金融機関に問い合わせてください。

年末調整の手続きはどのように行うの?

勤務先から年末調整の連絡と共に用紙が配布されます。その際、住宅ローン控除に関しては、税務署と金融機関から送付される2つの書類の内容を見ながら必要事項を記入して、その書類を添付して勤務先に提出します。

複数の金融機関から住宅ローンを借り入れている場合には、申告時には合算した残高を記入することになりますので注意しましょう。

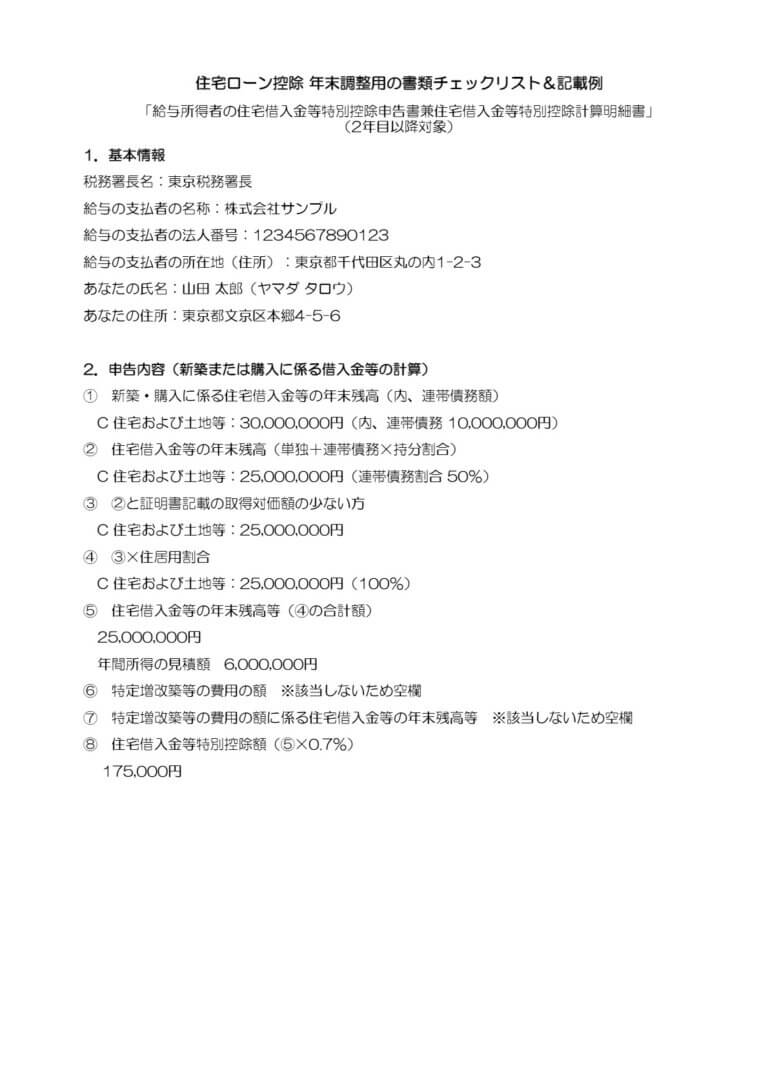

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の書き方と記入例

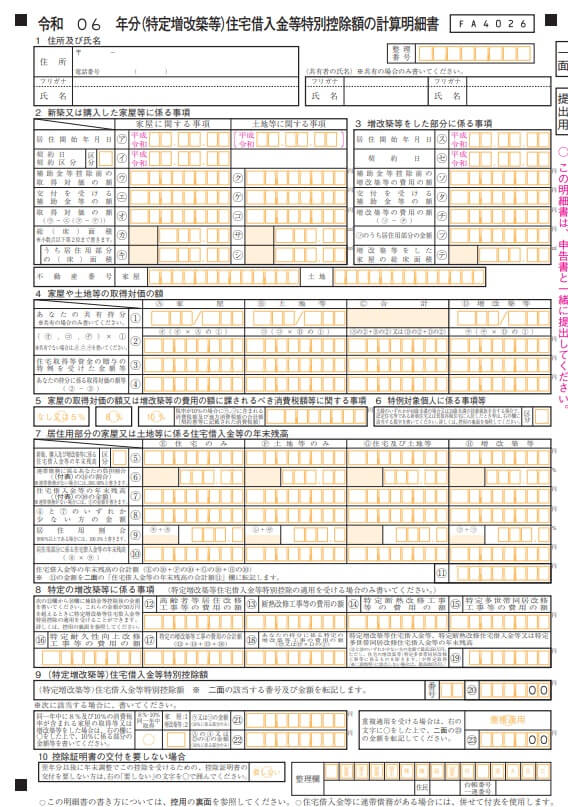

1年目の確定申告の際には「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成します。

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」には、納税者情報のほかに、居住開始年月日などの家屋等に係る事項や4の取得対価の額、7の住宅借入金等の年末残高、9の特別控除額などを書き入れます。

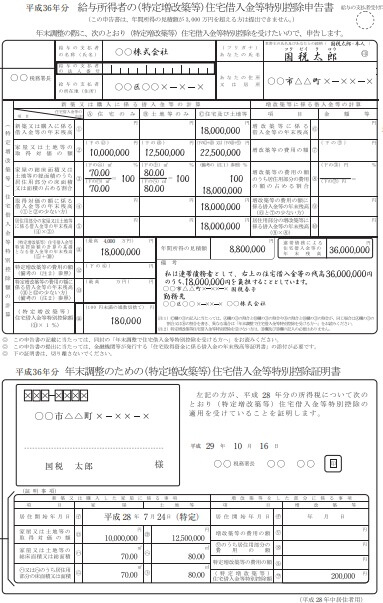

2年目以降、年末調整の際にも必要な「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」には、「年末残高」や、「取得対価の額」などを書きます。

引用:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁、「《記載例》給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例」

転記する欄や金額の桁数を間違えないように注意しましょう。また、連帯債務がある方は、備考欄に他の連帯債務者があることを証明する文言を記載します。

制度を正しく理解して、正しく住宅ローン控除を受けましょう

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるためには適用条件とさまざまな書類の準備が必要です。また、1年目は確定申告手続きが必須で、2年目以降は年末調整でも手続きができます。

確定申告書の書類記入にあたっては、居住開始日、売買契約日、住宅ローン実行日などの必要な日付を確認し、いつ、どこで代金の支払いを行ったかを正確に把握しておくようにしましょう。また、年末調整の時期に勤務先に出す住宅ローンの控除申告書に誤りがないように確認を怠らないようにしてください。

よくある質問

住宅ローン控除とはなんですか?

令和3年12月31日までに新しく住まいを建築、(新・中古)購入、または増改築し、本人の主要な住居として取得した場合、あるいは省エネやバリアフリー対策などの改修工事をした場合に利用した住宅ローンは、残高の一部を納付すべき所得税額から確定申告または年末調整で控除できます。これを住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といいます。詳しくはこちらをご覧ください。

住宅ローン2年目以降は年末調整を行う必要がありますか?

2年目より以降は、勤務先に年末調整してもらえます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

年末調整の関連記事

新着記事

福利厚生と健康経営とは?制度の種類・違い・導入メリットをわかりやすく解説

企業にとって、優秀な人材の採用・定着や生産性の向上を図るうえで、「福利厚生」と「健康経営」はますます重要なテーマとなっています。従業員の働きやすさや健康を支える制度として注目される福利厚生には、法律で義務付けられたものと、企業が独自に整備す…

詳しくみる派遣社員はストレスチェックの対象?派遣元と派遣先の対応を整理して解説

近年、働く人のメンタルヘルス対策として注目されている「ストレスチェック制度」。この制度は、派遣社員を含む労働者全体の健康保持と職場環境の改善を目的に導入されています。2025年の法改正により、遅くとも2028年までには従業員50人未満の企業…

詳しくみる燃え尽き症候群は甘え?知っておくべき症状・原因・対策を解説

現代の職場において、心身の限界を迎える「燃え尽き症候群(バーンアウト)」は、誰にでも起こり得る深刻な問題です。一見すると怠けや甘えに見えるかもしれませんが、責任感が強く、真面目に働く人ほど陥りやすい傾向があります。 本記事では、燃え尽き症候…

詳しくみる中小企業の人材育成とは?課題・方法・採用との違いを解説

少子高齢化や人材流動化が進む中で、中小企業にとって「人材育成」は避けて通れない経営課題となっています。限られた人材で成果を上げるには、社員一人ひとりの成長が不可欠です。 本記事では、中小企業が人材育成に取り組む意義や効果、よくある課題と解決…

詳しくみる組織設計とは?進め方や原則・再編との違いを解説

企業の成長や環境変化に対応するためには、「組織設計」が欠かせません。組織設計とは、目指す戦略を実現するために最適な組織構造や役割、情報の流れを整えるプロセスです。 しかし実務では「どのタイミングで着手すべきか」「どう設計すれば機能するのか」…

詳しくみる人材育成マネジメントを成功させるには?目的・流れ・業界別の手法を解説

近年、多くの企業が「人材育成マネジメント」の重要性を再認識しています。急速に変化する市場環境の中で、従業員一人ひとりの成長が組織の競争力を左右する時代となり、計画的・戦略的に人材を育てる取り組みが求められています。 本記事では、人材育成マネ…

詳しくみる