- 更新日 : 2026年1月8日

労災16号の3とは?他の様式との違いや記載方法〜提出方法を解説【テンプレート付き】

労働者の通勤中に発生した事故について労災申請する際に使用する書類を労災16号の3と呼びます。

「誰が書くの?」「どうやって提出するの?」「他の様式とどう違うの?」といった疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、労災16号の3の概要から必要になるケース、記入方法や注意点、よくある質問までを網羅的に解説します。

人事労務担当者や被災労働者が迷わず手続きできるよう、実務目線に対応していますのでぜひご活用ください。

労災16号の3とは労災保険から療養給付を受けるための書類

労災16号の3とは、様式第16号の3を指し、通勤災害に該当する場合に労働者が労災保険に定められている療養の給付申請を行う際に使用する書類です。

通勤災害とは、労働者が通勤の途中で被った負傷・疾病・障害・死亡などの災害を指し、労災保険の補償対象となる災害の一種です。

この書類に基づき、労働基準監督署は通勤災害と認めるかどうかを判断し、認定されれば医療費の補償などが行われます。

通勤途中の転倒などで骨折した場合、労災として医療費の補償を受けるには、

労災16号の3で医療機関を経由して労基署へ申請します。

患者の自己負担は発生せず、医療機関から労災保険へ請求が行われる仕組みです。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

労災16号の3と他の様式の違い

労災保険の様式は、災害の種類によって異なるため、それぞれの用途を理解して使い分けることが重要です。

労災の様式6号との違い

様式6号は業務災害、様式16号の3は通勤災害に対応した書類です。

労災保険では、業務中の災害と通勤中の災害で必要となる申請書類が異なります。

様式6号は「業務災害」で怪我や病気をした際に、療養の給付を受ける労災指定病院の変更時に使用されます。

労災16号の3は通勤災害専用であり、出勤や退勤途中の事故・負傷が対象です。

たとえば、業務中に腰を痛めた場合は様式6号を、通勤中に交通事故に遭った場合は様式16号の3を使用するなど、災害の発生状況によって様式が分かれます。

様式16号の4との違い

労災16号の3は、通勤災害により負傷または疾病を負った際、労災保険の療養給付を申請するための書類です。

この様式を医療機関に提出することで、治療費が労災保険から直接支払われ、労働者の自己負担は発生しません。

一方、様式第16号の4は、療養中に通院先の医療機関を変更する際に使用する書類です。

転居や専門的な治療の必要性など、正当な理由がある場合に提出します。

労災16号の3は「通勤災害の申請」、16号の4は「治療中の医療機関変更」のための届け出という使い分けがあります。

様式16号の5(1)との違い

様式第16号の5(1)は、通勤災害により負傷または疾病を負い、労災保険指定医療機関以外で治療を受けた際、労働者が自己負担した医療費の払い戻しを請求するための書類です。

労災保険指定医療機関で治療を受ける場合は、労災16号の3を提出することで、治療費が労災保険から直接支払われ、労働者の自己負担は発生しません。

つまり、労災16号の3は「療養の給付を受けるための申請書」、様式第16号の5(1)は「自己負担した治療費の払い戻しを請求するための書類」という使い分けとなっています。

労災16号の3が必要になる通勤災害のケース

ここからは、労災16号の3が必要となるケースをご紹介します。

通勤途中の交通事故に巻き込まれた場合

通勤途中に交通事故に巻き込まれた場合は、相手方の存在にかかわらず、単独での自損事故も通勤災害として認定される可能性があります。

自転車やバイク、徒歩で出勤中に車と接触して負傷したり、電柱や壁に衝突するなどしてけがをした場合でも、労災保険の対象です。

公共交通機関内を含む通勤経路上で負傷した場合

通勤中に歩道で転倒したり、他人とぶつかってけがをした場合も通勤災害に該当します。

また、通勤電車やバスの中で乗客に押されて転倒するなどの事故も対象です。

通勤として必要な経路や手段を用いている場合、予期せぬ事故による負傷は原則として補償されます。

帰宅途中に夕食を取りその後事故に遭った場合

仕事帰りに外食したあと、帰宅途中で事故に遭った場合でも、通勤災害として認められる可能性があります。

通勤災害は移動中であることが原則です。

「日常生活上必要な行為」で一時的に通勤経路を中断した場合であっても、中断の後通勤経路に復帰した後の移動は通勤と判断されます。

日常生活上必要ではないショッピングや寄り道といった「業務と無関係な中断」は対象外となるため注意が必要です。

あくまで「日常生活上の必要性」があるかどうかが、通勤災害として認められるかの分かれ目となります。

忘れ物を取りに引き返す途中で事故に遭った場合

業務に必要な持ち物を取りに戻る途中の事故は、通勤の延長として通勤災害と認められる可能性も低くありません。

出勤途中に「会社の入館カード」や「業務端末」などを忘れてしまい、自宅に戻る途中で事故に遭った場合が該当します。

必要な持ち物を取りに引き返すケースでは、忘れ物を取りに戻る行為が「業務遂行のために必要」と判断されるため、労災16号の3になります。

ただし、忘れた物が業務に直接関係のない私物(例:終業後に使用するジムウェア、資格学校の教材など)である場合は、あくまで業務遂行のための必要性について判断される点に注意が必要です。

労災16号の3の記載〜提出方法

ここでは、労災16号の3の記載方法と提出方法について解説します。

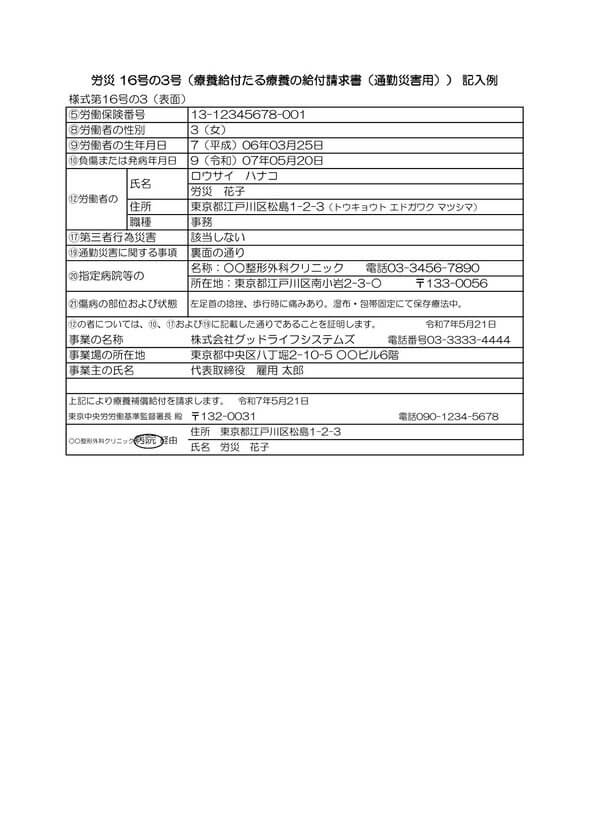

表面・裏面の必要事項を正確に記入する

労災16号の3には表面・裏面の両面に記載欄があり、正確に記入することが必要です。

表面には、基本情報や通勤災害に関する概要を記載します。

- 被災労働者の氏名・住所・性別・生年月日

- 事業主の名称・所在地・電話番号

- 第三者行為災害の該当有無(例:交通事故など)

- 療養を受ける医療機関名など

裏面では事故の具体的な状況を詳しく記載する必要があります。

- 事故の発生日時・発生場所

- 災害の発生状況(例:歩行中に転倒し足を骨折)

- 現認者(事故を目撃した人)がいる場合は現認者の氏名や連絡先

裏面の記載は、通勤災害としての妥当性を判断するうえで大切な記入項目です。

曖昧な記載は認定の遅れや却下の原因になりかねないため、できるだけ客観的かつ具体的に記載するようにしましょう。

記入済みの書類を労災病院等を経由して労働基準監督署へ提出する

労災16号の3を記入したら、速やかに医療機関へ提出します。

はじめて申請する場合や記入に不安がある場合は、事前に監督署へ問い合わせるとスムーズです。

また、通勤災害の場合は「第三者行為災害」に該当するケースが多いため、交通事故証明書などの添付資料が求められることもあります。

申請の遅れは給付の遅れにつながるため、事故後できるだけ早めに手続きを進めましょう。

労災16号の3に関するよくある疑問

労災16号の3を記入・提出するにあたっては、専門用語や記入方法に戸惑うケースもあるでしょう。

ここでは、よくある3つの疑問について、わかりやすく解説します。

労災16号の3にある現認者とは?

「現認者」とは、現場に居合わせた人を指し、労災事故の発生をその場で確認した人物や、事故の事実を最初に把握した人です。

必ずしも事故を目撃している必要はなく、事故現場にいた、あるいは被災者から直接報告を受けた人物でも「現認者」として記載可能です。

たとえば、以下のような人が該当します。

- 出勤中に倒れた労働者を目撃した同僚

- 帰社後に交通事故の報告を最初に受けた上司

現認者が記載されていると、事故の事実確認がスムーズに進み、審査が円滑になります。

労災16号の3は誰が書く?

労災16号の3は、会社側が作成するのが一般的ですが、状況に応じて労働者本人や家族も記入するケースもあります。

通常は、労働者から事故報告を受けた会社が、労災16号の3に必要事項を記載し、それを受け取った被災労働者が労災指定病院に提出します。

ただし、以下のようなケースでは労働者本人が直接記入して提出することも可能です。

- 会社が協力的でない、または存在しない(退職済など)

- 急ぎ申請が必要で、会社の対応を待てない

- 小規模事業者で手続きに不慣れな場合

本人が入院中などで記入が困難な場合は、家族や代理人が代筆することも認められています。

主な記入内容は以下のとおりです。

- 被災者と事業主の基本情報

- 事故の発生状況と通勤経路

- 医療機関情報や第三者行為の有無など

申請時の被災労働者の状況に応じて、早めに労基署または医療機関に相談すると安心です。

労災16号の3の地図はどのように貼り付ける?

地図の添付は、通勤災害の発生状況を視覚的に説明するために重要で、印刷または手書きのいずれでも対応可能です。

通勤経路を証明するために、事故現場・自宅・勤務先を明示した地図を添付する必要があります。

作成方法は以下の2パターンがあります。

- Googleマップなどのオンライン地図を印刷し、必要箇所にマークを入れる

- 手書きで簡単な略図を描く(交通機関の利用経路や事故現場を記載)

自宅と勤務先を線で結び、途中で事故に遭った場所を赤丸で示すなど、通勤経路と事故地点が視覚的にわかりやすい工夫をしましょう。

地図は書類と一緒にホチキス止めせず、別添としてクリップ留めにして提出するのがよいでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

社会保険の厚生年金とは

社会保険に含まれる厚生年金保険はその名のとおり「保険」の意味をもちます。社会保険は主に会社員が保険の加入者(被保険者)となり、万が一の場合には被保険者やその家族を対象に年金の給付が行われます。 注意していただきたい点ですが、「社会保険」とい…

詳しくみる雇用保険の受給資格について

雇用保険にはさまざまな給付があり、各給付により受給資格が異なります。ここでは、雇用保険に含まれるいくつかの給付金の概要と受給資格について解説します。 基本手当の受給資格 基本手当とは、会社が倒産したり、解雇されたり、または、勤務者の都合によ…

詳しくみる労災保険の保険料は全額事業主負担?計算方法や休業補償の負担割合も解説!

健康保険や厚生年金保険などの社会保険は、原則として労使折半という形式で、事業主と労働者がそれぞれ保険料を負担します。一方、労働者の業務災害や通勤災害による怪我や病気に対して給付を行う労災保険は、全額事業主負担となります。 ここでは、労災保険…

詳しくみる生活保護を受けていても社会保険に加入できる?会社の対応方法

日本では、貧困化が進んでいるといわれています。厚生労働省「被保護者調査」によると、令和6年7月分ですと、生活保護の被保護実人員は2,013,327人となっています。 生活保護における扶助は衣食住がよく知られていますが、医療などの社会保険はど…

詳しくみる退職月の社会保険料はいくら?月末退職と月途中退職の違いは?2か月分徴収の理由も解説

会社を退職する際、「退職月の社会保険料はいつまで支払うのか」「なぜ最後の給与から2か月分引かれるのか」といった疑問は尽きません。実は、退職日を月末にするか月の途中にするかで、社会保険料の負担が大きく変わります。 この記事では、退職日と社会保…

詳しくみる労災年金とは?老齢年金や障害年金との違いや金額の決まり方を解説

労災年金は、「労災保険」の給付のひとつで仕事中や通勤中に起きたケガや病気、そして死亡に対して、長期的な経済的支援を行う制度です。この記事では、労災年金の種類や申請のタイミング、支給額、老齢年金との違いなど、わかりやすく解説します。 労災年金…

詳しくみる