- 更新日 : 2025年10月31日

【記載例付】源泉控除対象配偶者とは?わかりやすく解説

源泉控除対象配偶者には、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、合計所得金額が95万円以下の生計を一にする配偶者が該当します。多くの場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象になり、納税者本人の所得税を少なくできます。

これらの控除を受けるには、年末調整で扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者欄に氏名などを記入し、申告する必要があります。

目次

源泉控除対象配偶者とは?

源泉控除対象配偶者とは、以下の要件を満たす者を指します。

- 納税者の合計所得金額が900万円以下であること

- 納税者と生計を一にしていること

- 合計所得金額が95万円以下であること

- 青色事業専従者として給与の支払いを受けている、または白色事業専従者でないこと

納税者本人の所得金額が900万円を超えた場合や、配偶者の所得金額が95万円を超えた場合は、源泉控除対象配偶者には該当しません。

納税者と配偶者の所得が給与によるもののみである場合は、納税者の給与収入が1,095万円以下、配偶者の給与収入が160万円以下であれば、源泉控除対象配偶者の要件を満たします。

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するケース

例1)納税者の給与収入が1,000万円、配偶者の給与収入が160万円の場合

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しないケース

例1)納税者の給与収入が1,000万円、配偶者の給与収入が180万円の場合

例2)納税者の給与収入が1,200万円、配偶者の給与収入が160万円の場合

源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者との違い

その年の12月31日時点で、以下の4つの要件をすべて満たす人が同一生計配偶者に該当します。

同一生計配偶者には納税者の所得金額についての要件はなく、配偶者の合計所得金額が58万円を超えるか否かで同一生計配偶者に該当するかどうかが判断されます。

配偶者の所得が給与によるもののみである場合、給与収入が123万円以下であれば同一生計配偶者の要件を満たします。

源泉控除対象配偶者のメリット・デメリットは?

源泉控除対象配偶者に該当すると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。納税者の配偶者が源泉控除対象配偶者である場合の、年末調整で受けられる控除や所得税の計算、源泉控除対象配偶者が気を付けなければならないことについて、見ていきましょう。

源泉控除配偶者のメリット

納税者の所得税支払額を少なくできることが、源泉控除対象配偶者のメリットです。

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合は扶養親族に1人を加算できるため、扶養控除金額が増えることで所得税を少なくすることができます。

また多くの場合、配偶者控除や配偶者特別控除も受けることができます。

・配偶者控除の額

| 納税者の所得金額 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||

| 控除対象配偶者 | 一般の場合 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |

| 老人控除対象者の場合 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | |

・配偶者特別控除の額

| 納税者の所得金額 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||

| 配偶者の所得金額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |

| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |

| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |

| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |

| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |

| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |

| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |

| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |

| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |

源泉控除配偶者のデメリット

源泉控除対象配偶者のデメリットとして、働き方が制限されることが挙げられます。

源泉控除対象配偶者のメリットは配偶者特別控除を受けられることですが、配偶者特別控除は所得金額によっては控除金額が減り、一定額を超えると受けられなくなります。

そのため所得を抑える必要があり、働き方が制限されます。

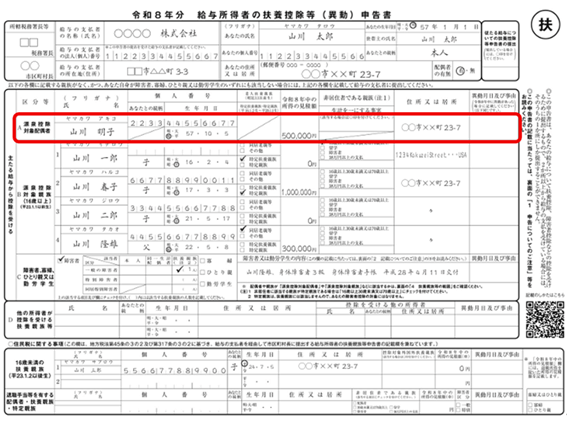

年末調整での源泉控除対象配偶者の欄の書き方

年末調整においては、扶養控除等申告書に設けられている記入欄に指示されている内容を記入し、源泉控除対象配偶者の申告を行う必要があります。

記入が求められるのは源泉控除対象配偶者の氏名、フリガナ、個人番号(マイナンバー)、生年月日、所得の見積額、住所です。

以下のように記入します。

出典:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁、「≪記載例≫令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を加工して作成

源泉控除対象配偶者について理解し、年末調整をスムーズに進めましょう

所得者本人の合計所得金額が900万円以下、かつその配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合に、所得者本人の配偶者は源泉控除対象配偶者になります。

扶養控除等申告書を記入する時点では、合計所得金額は見積額で記入しますが、後日合計所得金額が源泉控除対象配偶者の要件の金額を超えていたということがないように、見積額であってもできるだけ正確に金額を記入しましょう。

源泉控除対象配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象となるため、給与所得者本人の所得税を計算する際に控除額を増やし、所得税の支払いが少なくなることがメリットです。。

ただし、所得が基準を超えると控除を受けられなくなるため、配偶者の働き方が制限されるデメリットがあります。

源泉控除対象配偶者は、年末調整において扶養控除等申告書の記入欄に氏名などを記入して申告します。源泉控除対象配偶者となる要件や申告方法を理解し、年末調整をスムーズに進めましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

寄付金控除は年末調整の対象? ふるさと納税についても解説

NPO法人への寄付など、寄付金を支払った場合は寄付金控除が受けられます。しかし年末調整の対象ではないため、別途確定申告が必要です。年末調整だけで確定申告をする必要のない方がふるさと納税を行った場合には、確定申告不要で控除が受けられる特例制度…

詳しくみる【見本つき】源泉徴収票の正しい書き方!扶養や保険についての注意点も解説

この記事では源泉徴収票を迷いなく書けるよう、見本つきで各項目や注意点を解説いたします。 源泉徴収票は従業員を雇用している企業が必ず毎年作成し、交付しなければならない書類です。 もし記入漏れや誤りがあると、従業員や税務署とのやり取りが増えたり…

詳しくみる年末調整で必要な控除証明書とは?発行方法も解説

年末調整は、会社が従業員に支払う毎月の給与から源泉徴収されている額を、年末に精算して過不足を調整する手続きです。手続きをするのは給与所得を支払った会社ですが、従業員自身が記載して会社(勤務先)に提出しなければならない書類もあります。今回は、…

詳しくみる年末調整を自動化するには?国税庁の無料ソフトやアプリでのやり方を解説

毎年、多くの担当者を悩ませる年末調整。膨大な書類の配布や回収、複雑な控除額の計算、度重なる修正依頼など、その業務は多岐にわたり、大きな負担となりがちです。 この記事では、年末調整を自動化するための具体的な方法を解説します。国税庁が提供する無…

詳しくみる支払調書の発行が必要な事例と書き方とは?受け取る側の注意点とは

源泉徴収票は知っていても、支払調書という書類はあまり馴染みがないという方は多いのではないでしょうか。支払調書は法人又は個人事業主が、一定の場合には税務署への提出が必要となる法定書類の一つです。 今回はそんな支払調書について、書き方や発行が必…

詳しくみる【2025年】年末調整と専業主婦の関係

年末調整は、所得税の過不足を調整することを目的に行われます。そのため、所得のない専業主婦は無関係と思っている方も多いのではないでしょうか。 しかし、専業主婦も控除という形で年末調整と関わってきます。当記事では、年末調整と専業主婦の関係につい…

詳しくみる