- 更新日 : 2025年11月19日

マイナンバーカードと通知カードの違い – 通知カードは廃止?

2015年からはじまった個人番号(マイナンバー)は、徐々に使用用途を広げています。2022年現在では通知カードの交付は廃止されており、代わりにマイナンバーカードの申請ができるようになっています。ここでは、通知カードとマイナンバーカードの違いについて解説。また、通知カードを紛失した場合の対応について紹介します。

目次

マイナンバーカードと通知カードとは?

2015年10月にマイナンバー制度がスタートしてから、個人にマイナンバーを通達する目的で、「通知カード」が送付されました。2020年5月末以降は、通知カードが廃止され、マイナンバーを証明する書類には「マイナンバーカード」が用いられています。以下に、2つの違いを解説します。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとは、個人に付与されたマイナンバー(個人番号)を証明する書類です。プラスチック製のICチップつきカードであり、表面に顔写真と合わせ、住所や氏名などの個人情報が記載されているほか、裏面にマイナンバーが記載されています。

マイナンバーカードは、本人確認のための公的な書類として使用できるほか、さまざまな行政サービスで活用できます。

通知カードとは

通知カードとは、マイナンバー制度が始まった当初から、住民にマイナンバーを通知する目的で、住民票を有するすべての住民に簡易書留で郵送されたものを指します。紙製のカードであり、マイナンバーのほか、住所や氏名などの個人情報が記載されています。

引用:通知カード|総務省

ただし、顔写真の記載がないため、本人確認にはパスポートなどの他の書類との併用が必要になります。

マイナンバーカードと通知カードの違い

マイナンバーカードと通知カードの大きな違いは、「公的な本人確認書類」として使用できるかどうかです。

通知カードは、あくまでも個人が自分のマイナンバーを確認するための目的で交付された書類であり、単体では本人確認書類として利用することはできません。個人情報と共に顔写真が記載されているマイナンバーカードであれば、単体で個人の証明書類として使用することが可能です。

また、マイナンバーカードには有効期限が設定されています。20歳以上の人は、発行から10回目の誕生日が有効期限であり、20歳未満の人は5回目の誕生日が有効期限となっています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

マイナンバー漏洩時 対応チェックシート

マイナンバー漏洩という万が一の事態への備えは万全でしょうか。

本資料は、マイナンバーが漏洩した際の対応をまとめたチェックシートです。ぜひダウンロードいただき、緊急時の対応体制構築にお役立てください。

マイナンバー保管期間かんたん早見表

マイナンバーの保管期間について、正しく把握できていますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの保管期間を分かりやすくまとめた早見表です。ぜひダウンロードいただき、適切な管理にお役立てください。

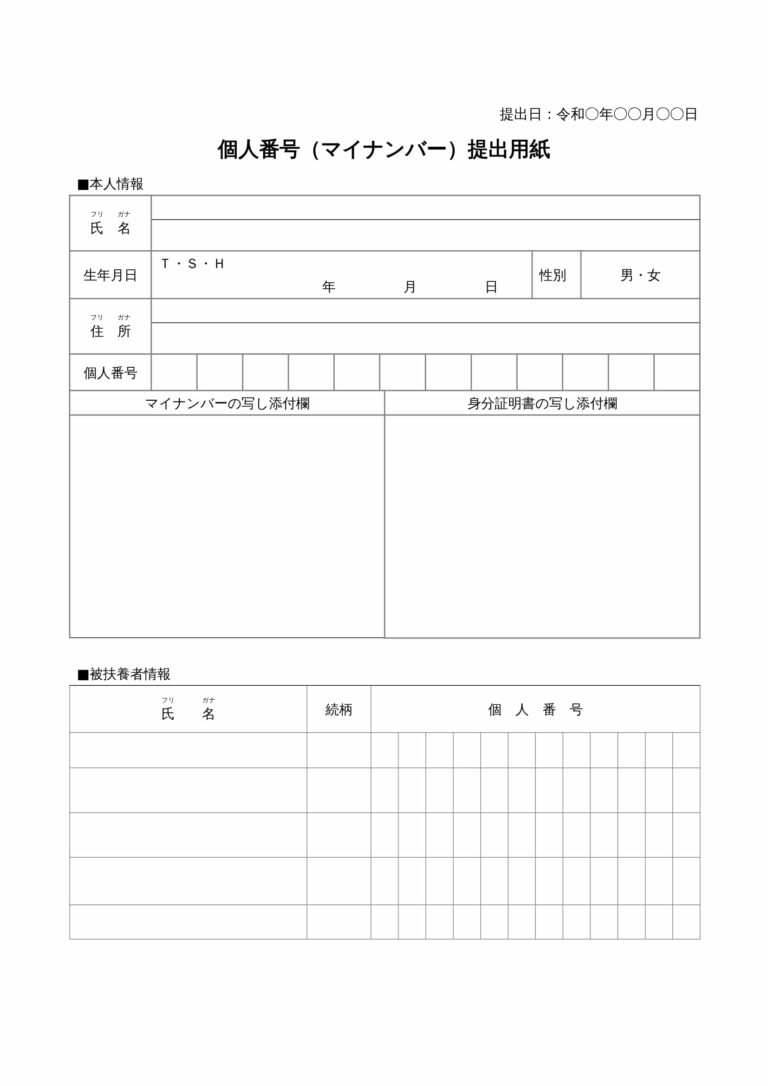

マイナンバー提出用紙(ワード)

従業員からのマイナンバー収集はスムーズに進んでおりますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの提出にご利用いただけるWord形式のテンプレートです。ぜひダウンロードいただき、マイナンバーの収集業務にご活用ください。

通知カードの送付は廃止になっている

これまで、マイナンバーを個人に通知する目的で送付されていた通知カードは、2020年5月25日を持って廃止となりました。その後は、個人番号通知書を送付する形式で、マイナンバーは通知されています。

現在、通知カードをお持ちの人は、住所などの通知カードに記載されている情報が住民票と同一の場合は、引き続き「マイナンバーを証明する書類」として使用可能です。なお、マイナンバーカードの交付を希望する人は、通知カードを市町村に返却する必要があります。

マイナンバーカードで可能になること

マイナンバーカードは、本人証明書として利用するほか、独自のポイントが付与されたり、健康保険証として使用したりすることができます。

本人証明書として利用できる

有効期限内のマイナンバーカードは、運転免許証やパスポートと同じ公的な本人証明書類として使用できます。

健康保険証として使用できる

「マイナ受付」のポスターやステッカーが貼ってある医療機関や薬局では、顔認証付きの専用リーダーにかざすだけで、マイナンバーカードを健康保険証として使用できます。マイナンバーカードを健康保険証として使うなら、利用する前に利用申込みを済ませておきましょう。

また、2021年分の確定申告以降は、医療費控除の手続きの際、専用サイト「マイナポータル」からe-TAXに連携することで医療費の情報の自動入力が可能になりましたので便利です。

マイナポイントが貯まる

マイナンバーカードの新規取得、健康保険証への利用申し込み、公金受取口座の登録などにより、お店のキャッシュレス決済で使用できるマイナポイントをもらうことができます。

参考:マイナポイント|総務省

コンビニでの各種証明書取得が可能に

マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニで各種証明書を取得することが可能です。取得できる証明書の種類は住んでいる市区町村によって異なりますが、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写しなどが取得できます。

参考:コンビニエンスストア等における証明書などの自動交付|コンビニ交付

マイナンバーカードを作る時は、通知カードの返却が必要。無くしてしまったら?

通知カードを持っている人は、マイナンバーカードの交付を受けるときに通知カードを返却することになっています。もし通知カードを紛失してしまった場合は、市町村の担当窓口に相談の上、マイナンバーカードの申請方法を確認するのが確実です。

なお、マイナンバーカードの交付申請にあたっては、23桁の申請書IDが必要です。

・マイナンバーのみが分かる場合

個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書をダウンロードし、必要事項を記入して、マイナンバーカード交付申請を行う。なお、マイナンバー交付カード申請書は、お住まいの市区町村窓口でも入手可能です。

・申請書IDもマイナンバーもわからない場合

住民票を登録している市区町村で、個人番号付きの住民票の交付を受けることで、マイナンバーを確認できます。その後、マイナンバー交付カード申請を行ってください。

参考:

よくあるご質問|マイナンバーカード総合サイト

マイナンバーカード交付申請|マイナンバーカード総合サイト

マイナンバーカードと通知カードは別物。本人証明にはマイナンバーカードを

マイナンバーカードと通知カードは、同じマイナンバーが記載されたものですが別物です。両者を同時に所有することはできません。2020年5月末以降、新規の通知カードの交付は停止されています。すでに通知カードをお持ちの方は、マイナンバーを確認する書類としては使用可能ですが、本人確認の書類として使用したい場合には、マイナンバーカードの交付を受け、通知カードを返却しましょう。

よくある質問

マイナンバーカードと通知カードの違いについて教えてください

通知カードは2020年5月末までに交付されたマイナンバーの確認の用途でのみ使用できるカードです。マイナンバーカードは、本人確認書類の使用以外に、さまざまな行政サービスに活用できるICカードです。詳しくはこちらをご覧ください。

通知カードを無くしてしまった場合、どうすればよいですか?

通知カードは再発行できません。紛失した場合は、速やかにお住まいの市町村の担当窓口に相談しましょう。通知カード以外にマイナンバーを証明する書類がない方は、マイナンバーカードの交付申請を検討しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

マイナンバーの収集、その手続をわかりやすく解説

マイナンバーを収集する範囲とは マイナンバーの収集にあたって、マイナンバーはどのような人から集めなければならないのでしょうか? まずは、従業員です。従業員に関しては、本人はもとより、扶養家族のマイナンバーも収集する必要があります。 次に、有…

詳しくみるマイナ保険証の作り方とは?マイナンバーカードがない場合の対応も紹介

2025年12月2日以降マイナ保険証への完全移行が予定されており、従来の健康保険証が利用できなくなります。 「まだマイナ保険証を作っていない」「どうやって登録すればいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。 この記事では、マイナ…

詳しくみるマイナンバー導入後に支払調書を作成する際の注意点

マイナンバー導入後に様式が新しくなる支払調書には、 ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 ・不動産の使用料等の支払調書 ・不動産等の譲受けの対価の支払調書 ・不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書 があり、これらの支払調書を…

詳しくみる外国人にもマイナンバーは付番される?在日の方向け

日本国内でのマイナンバーは在日外国人にも付番されて、付番後は帰国しても変更されません。マイナンバーカードも発行可能で、氏名表記もあり本人確認書類として利用できます。マイナンバーやカードを活用できれば複数のメリットを享受できるでしょう。この記…

詳しくみるマイナンバー制度で扶養控除等申告書の取り扱いはどう変わる?

年末調整の際に事業者が従業員に対して配る2種類の書類のうちの1つ「扶養控除等申告書」。マイナンバー制度が導入されると、この書類に関してもいくつか注意すべきポイントが発生します。 ここでは扶養控除等申告書がそもそもどういう性質の書類なのかとい…

詳しくみるマイナンバーの社会保険への実務利用

平成28年度から国の行政機関や地方公共団体等に書類を提出する際には、社員や法人のマイナンバーを記載することになりました。ここでは、社会保険では実務的にどのように利用するのかを解説します。 社会保険へのマイナンバーの実務利用について マイナン…

詳しくみる

-e1761041825741.png)