- 更新日 : 2025年11月4日

【テンプレ付】マイナンバー収集はどう効率化する?ルールと方法を解説

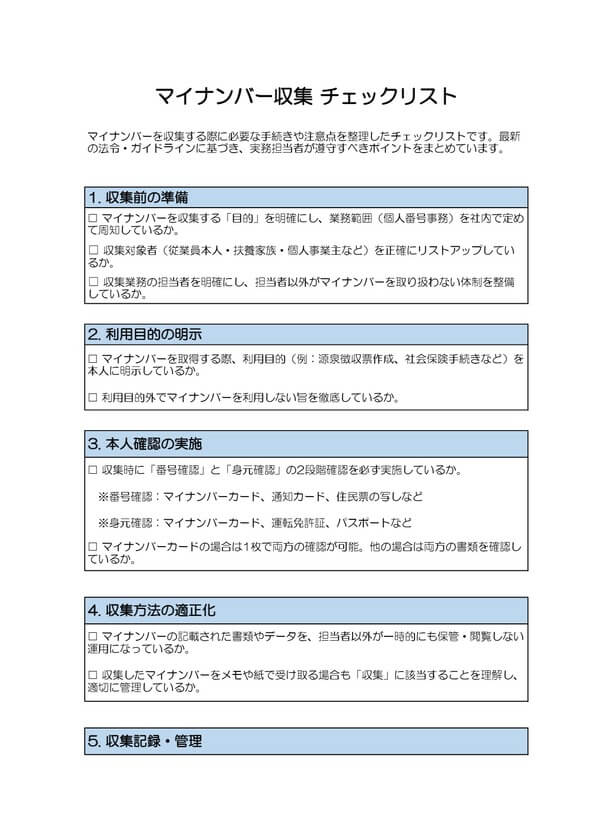

マイナンバー(個人番号)の収集を効率化するには、法令を守りながら業務負担を軽減する必要があります。従業員数が増えるにつれて、収集作業には多くの時間と労力がかかり、管理の複雑さも増してくるでしょう。

マイナンバー収集シートの工夫やオンラインシステムの活用、社内フローの見直しなど、さまざまな効率化の方法がありますので、自社に合った方法を取り入れていきましょう。

この記事では、マイナンバー収集の基本ルールから具体的な効率化手法、保管・廃棄まで、実務に役立つポイントをわかりやすく解説します。

目次

マイナンバー収集にはどんなルールがある?

マイナンバー(個人番号)の収集には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)により、厳格なルールが定められています。これらのルールを正しく理解することが、適切な収集体制を構築する基礎となるでしょう。

マイナンバー収集が必要な場面

企業がマイナンバーを収集する場面は、主に税務関連と社会保険関連の手続きに限定されています。源泉徴収票の作成や社会保険の資格取得届など、法令で定められた事務を行う場合にのみ収集が認められており、それ以外の目的での収集は禁止されています。

報酬・料金等の支払調書作成時も収集が必要です。フリーランスや個人事業主への報酬、不動産の賃料、講演料などを支払う際には、支払先のマイナンバーを収集し、税務署へ提出する支払調書に記載します。

参照:源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度マイナンバーの提供における本人確認|国税庁

収集時の本人確認方法

マイナンバー収集時には、なりすましを防ぐため、番号確認と身元確認の2つを必ず実施します。マイナンバーカードがあれば1枚で両方の確認ができますが、ない場合は通知カードと運転免許証など、複数の書類を組み合わせて確認することになります。

- マイナンバーカード

- 通知カード

- マイナンバーが記載された住民票の写し

- 運転免許証

- パスポート

- 顔写真付きの身分証明書

顔写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証と年金手帳など、2種類以上の書類で確認することも可能です。対面での確認が難しい場合は、郵送やオンラインでの確認も認められています。

マイナンバーを収集できる条件

マイナンバーを収集できるのは、法令で定められた事務を行う場合に限定されています。

利用目的を明確に特定し、本人に通知または公表することが必要です。「源泉徴収事務」「社会保険関係事務」など、具体的な利用目的を示さなければなりません。複数の目的で利用する場合は、すべての目的を明示する必要があるでしょう。

収集のタイミングも重要です。必要になった時点で収集するのが原則で、将来使うかもしれないという理由での事前収集は認められていません。ただし、雇用契約を結んだ時点で、その後必要となることが明らかな場合は、複数の利用目的を明示することで雇用時にまとめて収集することは可能です。

本人の同意は、法令で定められた事務のための収集であれば不要ですが、利用目的の通知は必須となります。

収集における禁止事項

マイナンバーの収集には厳格な禁止事項があり、法令で定められた事務以外での収集や、必要な範囲を超えた収集は罰則の対象となります。顧客管理やマーケティング目的での利用は、目的外収集にあたります。

- 顧客管理やマーケティング目的での収集

- 社員の個人管理での利用

- 扶養控除申告書に記載不要な家族のマイナンバー収集

必要な範囲を超えてコピーを作成したり、法定保存期間を過ぎても保管し続けたりすることも法令違反となります。

参照:特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)|個人情報保護委員会

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

マイナンバー漏洩時 対応チェックシート

マイナンバー漏洩という万が一の事態への備えは万全でしょうか。

本資料は、マイナンバーが漏洩した際の対応をまとめたチェックシートです。ぜひダウンロードいただき、緊急時の対応体制構築にお役立てください。

マイナンバー保管期間かんたん早見表

マイナンバーの保管期間について、正しく把握できていますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの保管期間を分かりやすくまとめた早見表です。ぜひダウンロードいただき、適切な管理にお役立てください。

マイナンバー提出用紙(ワード)

従業員からのマイナンバー収集はスムーズに進んでおりますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの提出にご利用いただけるWord形式のテンプレートです。ぜひダウンロードいただき、マイナンバーの収集業務にご活用ください。

マイナンバー収集を効率化するには?

マイナンバー収集の効率化は、業務負担を軽減しながら、正確性とセキュリティを保つことがポイントとなります。デジタル技術の活用や業務フローの見直しにより、大幅な改善が期待できるでしょう。

テンプレ・フォーマットを活用する

マイナンバー提出用のテンプレ-トやマイナンバー収集シートを作成することで、フォーマットや様式を合わせることができるため、確認もしやすいでしょう。

作成の際は、わかりやすいレイアウトを心がけ、利用目的や取り扱いに関する説明も、専門用語を避けて平易な言葉で記載します。

チェック欄を設けることも効果的です。本人確認書類の添付忘れを防ぐため、「運転免許証のコピーを添付しました」といったチェックボックスを用意します。家族分の記載が必要な場合は、人数分の記入スペースを確保し、記入漏れがないようにしましょう。

提出期限や問い合わせ先を目立つように記載することで、スムーズな回収につながります。

オンライン収集システムの導入

オンライン収集システムを導入することで、収集作業を大幅に効率化できます。

スマートフォンからの提出に対応したシステムなら、従業員はいつでもどこでも提出が可能になります。マイナンバーカードや通知カードをカメラで撮影すれば、OCR機能により番号が自動で読み取られ、入力の手間やミスがなくなるでしょう。

進捗管理機能も便利です。誰が提出済みで誰が未提出なのか、リアルタイムで把握できます。未提出者への催促メールも自動送信できるため、担当者の負担が軽減されます。提出期限が近づいたらリマインダーを送る機能があれば、回収率の向上も期待できるでしょう。

セキュリティ面でも優れています。SSL暗号化通信により、データの送受信時の安全性が確保されます。クラウド型のシステムであれば、サーバーの管理も不要で、常に最新のセキュリティ対策が適用されます。

社内フローの見直しと標準化

収集フローを見直し、標準化することで、属人化を防ぎ、効率的な運用が可能になります。

役割分担を明確にしましょう。収集担当、確認担当、入力担当など、各工程の責任者を決めます。一人で全工程を担当するよりも、分業制にした方がミスも少なくなるでしょう。ただし、アクセス権限は必要最小限に限定することが大切です。

収集時期の統一も効果的です。入社時や年末調整時など、決まったタイミングでまとめて収集すれば、業務の効率化が図れます。新入社員には、入社手続きの一環として収集し、既存社員には年末調整の案内と一緒に依頼するなど、他の手続きと組み合わせることで、従業員の負担も軽減できるでしょう。

マニュアルの整備も欠かせません。収集から保管、廃棄までの一連の流れを文書化し、誰でも同じ手順で作業できるようにします。イレギュラーな事例への対応方法も記載しておくと、トラブル時にも慌てずに対処できます。

従業員への事前案内の工夫

従業員への案内方法を工夫することで、スムーズな収集が実現できます。

早めの告知が大切です。収集の1か月前には案内を開始し、十分な準備期間を設けましょう。社内イントラネットやメール、掲示板など、複数の方法で周知することで、見落としを防げます。

説明会の開催も有効でしょう。マイナンバーの重要性や提出方法について、対面で説明する機会を設けます。質疑応答の時間を設けることで、従業員の不安や疑問を解消できます。オンライン説明会なら、在宅勤務者も参加しやすくなるでしょう。

インセンティブの検討も一案です。早期提出者への表彰や、部署単位での提出率競争など、前向きに取り組める仕組みを作ることで、協力を得やすくなります。

マイナンバー管理システムの選定ポイント

適切なマイナンバー管理システムを選ぶことで、収集から廃棄まで一元的に管理できるようになります。

自社の規模に合ったシステムを選びましょう。従業員数が少ない企業には、クラウド型の簡易的なシステムが向いているかもしれません。大企業の場合は、既存の人事給与システムと連携できる本格的なシステムが必要になるでしょう。

機能面では、以下の点を確認します。収集機能だけでなく、保管・利用・廃棄まで対応しているか、アクセスログの記録や権限管理ができるか、法改正への対応は迅速か、などがポイントとなります。

コスト面も重要です。初期費用、月額料金、保守費用を総合的に比較します。無料トライアル期間があれば、実際に使ってみて操作性を確認することをおすすめします。

サポート体制も確認しておきましょう。導入時の支援や、トラブル時の対応体制が整っているかは、スムーズな運用に欠かせない要素です。

収集状況の進捗管理

進捗管理を徹底することで、期限内での収集完了が可能になります。

チェックリストの活用が基本となります。従業員名簿をベースに、提出状況を一覧で管理します。Excelなどの表計算ソフトでも十分ですが、専用システムなら自動集計機能により、さらに効率的に管理できるでしょう。

定期的なフォローアップも重要です。週次で進捗を確認し、未提出者には個別に連絡を取ります。提出が遅れている理由を聞き取り、必要に応じてサポートすることで、提出率の向上につながります。

部署別の進捗共有も効果的でしょう。部署ごとの提出率を公開することで、適度な競争意識が生まれ、提出が促進されます。100%達成した部署から順に表彰するなど、ポジティブな雰囲気作りも大切です。

従業員の扶養親族のマイナンバー収集を効率化するには?

扶養親族のマイナンバー収集は、従業員本人の分よりも複雑になりがちです。家族の協力が必要となるため、より丁寧な対応と工夫が求められるでしょう。

扶養親族のマイナンバーが必要なシーン

扶養親族のマイナンバーは、年末調整での各種控除申請や社会保険の被扶養者登録など、税務と社会保険の両面で必要となります。16歳未満の子どもも住民税の計算で必要となるため、扶養親族全員分を漏れなく収集することが重要です。

- 健康保険の被扶養者異動届

- 国民年金第3号被保険者関係届

配偶者の所得によって控除額が変わるため、正確な情報の把握が求められます。社会保険の被扶養者として登録する家族のマイナンバーは、日本年金機構や健康保険組合に提出することになります。

郵送での収集における注意点

扶養親族のマイナンバーカードのコピーは、郵送で収集することが多くなりますが、セキュリティ面での配慮が必要です。

送付方法には細心の注意を払いましょう。普通郵便ではなく、簡易書留や特定記録郵便など、配達記録が残る方法を選択します。返信用封筒には「親展」と明記し、宛先は担当部署名まで詳しく記載します。

同封書類のチェックリストを作成し、必要書類の漏れを防ぎます。扶養親族の本人確認書類のコピー、続柄を証明する書類(住民票など)が必要な場合もあるため、わかりやすく案内しましょう。

郵送事故への対策も考えておく必要があります。控えを取っておくよう従業員に依頼し、万が一の紛失に備えます。到着確認の連絡体制を整え、一定期間到着しない場合は再送を依頼する手順も決めておくとよいでしょう。

出典:特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)|個人情報保護委員会

家族分をまとめて収集する工夫

家族分のマイナンバーを効率的に収集するには、従業員の負担を軽減する工夫が必要です。

専用の記入用紙を用意しましょう。家族構成に応じて記入欄を設け、一度にまとめて提出できるようにします。扶養親族が多い場合は、別紙を用意するなど、柔軟に対応できる仕組みが望ましいでしょう。

記入例を充実させることも大切です。配偶者、子ども、親など、パターン別の記入例を示すことで、記入ミスを防げます。よくある間違いや注意点も併せて記載しておくとよいでしょう。

家族への説明資料も提供します。なぜマイナンバーが必要なのか、どのように管理されるのかを、家族にも理解してもらえる資料を用意します。従業員が家族に説明しやすくなり、協力を得やすくなるでしょう。

マイナンバーの収集方法における注意点は?

マイナンバーの収集には、セキュリティ面や法令遵守の観点から、さまざまな注意点があります。トラブルを未然に防ぐためにも、これらのポイントを押さえておくことが大切でしょう。

セキュリティ対策の徹底

マイナンバーは特定個人情報として、厳格な管理が求められます。

物理的セキュリティとして、書類は施錠可能なキャビネットで保管し、鍵の管理者を限定します。収集作業を行う場所も、他の従業員から見えない場所を選び、のぞき見を防ぐ配慮が必要でしょう。

電子データの場合は、暗号化とアクセス制限が必須となります。パスワードは定期的に変更し、複雑な文字列を設定します。USBメモリなどの外部記憶媒体への保存は原則として避け、やむを得ない場合は暗号化機能付きのものを使用しましょう。

ネットワークセキュリティも重要です。マイナンバーを扱うパソコンは、ウイルス対策ソフトを最新の状態に保ち、不審なメールやウェブサイトにアクセスしないよう注意します。

参照:特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン|個人情報保護委員会

収集時のトラブル対応

収集時にはさまざまなトラブルが発生する可能性があり、適切な対応方法を準備しておくことが大切です。

提出拒否への対応は慎重に行います。マイナンバーの提出は法令で定められた義務であることを説明しますが、強制はできません。拒否の理由を聞き取り、不安を解消する努力をしましょう。それでも拒否される場合は、提出を求めた経緯を記録に残し、税務署等への提出書類には未記載のまま提出することになります。

書類の不備への対応も想定しておきます。番号の誤記や本人確認書類の不足など、さまざまな不備が考えられます。その場で確認できれば理想的ですが、難しい場合は速やかに連絡を取り、修正を依頼します。電話やメールでマイナンバーを聞き取ることは避けるべきでしょう。

紛失事故が発生した場合は、速やかに上司に報告し、影響範囲を特定します。本人への連絡と謝罪、個人情報保護委員会への報告が必要になる場合もあります。

法令遵守のチェックポイント

マイナンバー収集において、法令遵守は最も重要な要素です。

利用目的の明示は必須です。収集時に必ず利用目的を通知し、その目的以外では使用しないことを明確にします。後から利用目的を追加する場合は、改めて通知が必要となります。

収集範囲の適正性も確認しましょう。必要のない情報まで収集していないか、定期的にチェックします。たとえば、アルバイトの家族のマイナンバーを収集する必要があるかは、扶養控除の有無により判断することになるでしょう。

保存期間の管理も法令遵守の重要なポイントです。雇用関係が終了した従業員のマイナンバーは、法定保存期間を経過したら、確実に廃棄しなければなりません。

マイナンバーの保管と廃棄のポイント

収集したマイナンバーの適切な保管と、不要になった際の確実な廃棄は、情報漏えいを防ぐうえで極めて重要です。法令で定められた要件を満たしながら、実務的に運用しやすい方法を選択することがポイントとなるでしょう。

安全な保管方法

マイナンバーの保管には、技術的・物理的・組織的な安全管理措置が求められます。

書類での保管の場合、施錠可能な金庫やキャビネットを使用し、鍵の管理台帳を作成します。保管場所への入退室記録も必要で、誰がいつアクセスしたかを把握できるようにしておきます。耐火金庫を使用すれば、火災時のリスクも軽減できるでしょう。

電子データでの保管では、アクセス制限とログ管理が基本となります。フォルダごとにアクセス権限を設定し、必要な担当者のみが閲覧できるようにします。定期的なバックアップも欠かせません。クラウドサービスを利用する場合は、セキュリティ認証を取得しているサービスを選ぶことが大切です。

保管状況の定期点検も実施しましょう。月に1回程度、保管場所の施錠状況やアクセスログを確認し、不正なアクセスがないかチェックします。

保存期間の管理

マイナンバーの保存期間は、関連する法令により定められています。

税務関係書類は7年間の保存が原則です。源泉徴収簿や給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などは、その年の翌年1月10日の属する年から7年間保存します。

雇用保険の被保険者に関する書類は4年間、労災保険関係は3年間、健康保険・厚生年金保険関係は2年間と、それぞれ保存期間が異なります。最も長い期間に合わせて保存することが実務的でしょう。

保存期間を管理するため、収集年月日と廃棄予定日を記録した管理台帳を作成します。年度ごとにファイリングし、廃棄時期が来たらまとめて処理できるようにしておくと効率的です。

参照:特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン|個人情報保護委員会

適切な廃棄手順

保存期間を経過したマイナンバーは、復元不可能な方法で確実に廃棄する必要があります。

書類の廃棄は、シュレッダー処理または焼却処理が基本です。クロスカットシュレッダーなど、細かく裁断できる機器を使用しましょう。大量の書類を廃棄する場合は、機密文書廃棄サービスを利用することも選択肢となりますが、廃棄証明書を必ず受け取るようにします。

電子データの廃棄は、より慎重に行う必要があります。ファイルを削除しただけでは、復元される可能性があるため、専用のデータ消去ソフトを使用するか、物理的にハードディスクを破壊します。クラウド上のデータは、サービス提供者に完全削除を依頼し、削除証明を取得しましょう。

廃棄の記録も重要です。いつ、誰が、どの方法で廃棄したかを記録し、一定期間保管します。これにより、適切に廃棄したことを証明できるようになります。

マイナンバー収集の効率化で業務改善を実現

マイナンバー収集の効率化は、法令遵守とセキュリティ確保を前提として見直していきましょう。フォーマットの工夫やシステム導入、社内フローの見直しなど、自社に合った方法を組み合わせることで、担当者の負担を軽減しながら、正確で安全な管理体制を構築できるでしょう。

従業員の理解と協力を得ながら、継続的に改善を積み重ねることが重要です。定期的な見直しと最新情報のキャッチアップを心がけ、常に最適な収集・管理方法にしていきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

マイナンバーの民間利用はこれからどうなる?利用範囲拡大の現状と展望

現在認められているマイナンバーの利用範囲 マイナンバーの利用範囲は? 民間利用の動きが始まっているマイナンバーですが、現在認められているの利用範囲は「社会保障」「税」「災害対策」の…

詳しくみるマイナンバーの桁数は何桁になるの?

マイナンバーの桁数が12桁なのは、ご存じですか? この数字、実は無作為に選ばれることはありません。住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で使用されていた住民票コードが基にな…

詳しくみるマイナ保険証の住所変更は必要?手続き方法と注意点を解説

引越しや転職をしたとき、「マイナ保険証の住所変更って必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。マイナ保険証はマイナンバーカードと一体になっているため、従来の保険証と手続き方法が異な…

詳しくみる個人番号関係事務とは?利用事務との違いを解説

個人番号関係事務と聞いても、何のことだかわからないというのが一般的な反応ではないでしょうか。また、類似する用語として個人番号利用事務というものもあります。個人番号とは、マイナンバー…

詳しくみる日雇いアルバイトでもマイナンバーの提出が必要?取得する側の注意点も解説!

日雇いアルバイトや派遣労働者であっても、扶養控除等を受ける際にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーは勤務先の企業に提出が義務付けられているほか、副業で納税義務が発生した場合…

詳しくみるマイナンバーで病歴は分かる?マイナ健康保険証スタート後は?

2015年に導入されたマイナンバーは、社会保障や税務処理などに利活用されています。さらに、2021年からはマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。政府はより…

詳しくみる

-e1761041825741.png)