- 更新日 : 2025年10月6日

退職勧奨に応じない場合の5つの対処法!注意点や拒否される理由も紹介

退職勧奨とは、会社が従業員に退職を促す行為のことです。解雇と違って強制力はないため、従業員は退職勧奨をされても断れます。

そのため、実際に退職勧奨を断られて「今後どのように対応すべき?」「また説得しても問題ない?」と悩んでいる人もいるでしょう。

そこで本記事では、従業員が退職勧奨に応じない場合の対処法を5つ紹介します。退職勧奨を拒否された後の対応について注意すべきこともまとめています。

目次

そもそも退職勧奨は拒否できる?

会社が退職勧奨をしても、従業員は拒否することが可能です。

そもそも退職勧奨とは、合意のうえで退職しないかと従業員に対して退職をお願いする行為のことを指します。会社が一方的に労働契約を終了させる解雇とは異なり、退職勧奨に強制力は一切ありません。

会社が退職勧奨をしたとしても、実際に会社を退職するかどうかは従業員の自由です。よって、退職勧奨を拒否されたら会社はその従業員を無理やり退職させることはできません。

関連記事:退職勧奨とは?円滑な進め方や言い方、通知書のひな形や文例を紹介

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

人事・労務テンプレート集28種類! ‐採用・入社・退職編‐

人事・労務の業務で日常的に使用する、採用・入社・退職に関わる書類のテンプレートを28種類ご用意しました。

Word/Excelの2つのファイル形式でダウンロードできますので、自社で使いやすい形にカスタマイズしてご活用ください。

6つの原因から考える離職防止メソッド

少子高齢化にともなう労働人口の減少が加速する中、従業員の離職は事業継続に影響がでるほど大きな企業課題となっています。

本資料では、従業員の離職につながる6つの原因と、効果的な離職防止策について解説します。

退職勧奨の実務対応と違法リスク防止のガイド

退職勧奨は解雇に比べて手続が面倒ではないという利点がありますが、やり方を間違えると大きなトラブルを引き起こすリスクがあります。

この資料では、退職勧奨をトラブルなく行うために必要な点について解説します。

従業員が退職勧奨に応じない主な理由

従業員が退職勧奨に応じない理由として、具体的には以下のようなことが考えられます。

- 経済的な不安

- 再就職への不安

- 退職理由への不満

- 会社への愛着

退職勧奨に応じない理由によって取るべき対応も変わってきます。話し合いが行き詰まったときは、従業員がなぜ退職を拒否しているのかを根本的に考えてみることが大切です。

面談の時間を設けて、何が不安なのか、なぜ拒否しているのかなどを聞いてみるのも良いでしょう。

従業員が退職勧奨に応じない場合の5つの対処法

従業員が退職勧奨に応じてくれない場合の対処法を5つ紹介します。

1. 注意や指導を行う

従業員の問題行動や能力不足が原因で退職勧奨をした場合は、まず注意や指導を行いましょう。

たとえば、問題行動については、就業規則のどの規定に違反しているのかを指摘して言動を改めるよう促します。同じミスが繰り返されているのであれば、原因を一緒に分析して具体的な改善策まで考えると良いでしょう。

数ヶ月ほど経過観察の期間を設けて、「〇ヶ月後までに、このレベルまで改善して欲しい」と伝えて様子を見るという方法もあります。

経過観察の期間を過ぎても改善が見られない場合は、再度話し合いの時間を設けるか別の対応を実施しましょう。

なお、従業員の問題行動が就業規則における懲戒事由に該当する場合は、懲戒処分を下すという手もあります。ただし、問題行為に対して重すぎる処分を下すと、労働契約法の第15条における「懲戒権の濫用」に該当する可能性もあるため慎重な判断が必要です。

2. 配置転換をする

従業員の能力が現在の業務とミスマッチを起こしていたり、人間関係がこじれており本人が別の部署を希望していたりする場合は、配置転換をするのも有効な手段です。

たとえば、別の部署に異動することで、本人が持つスキルや経験を活かせる場合があります。人間関係がこじれているのであれば、環境を変えることで問題が解決する可能性もあるでしょう。

また、配置転換によって問題を解決できるか試せる機会を与えれば、異動先でも改善が見られなかったときに本人も会社とは合っていないと自覚しやすくなります。その結果、配置転換後の退職勧奨をスムーズに進められるでしょう。

ただ、配置転換する場合は、追い出し部屋のような退職に追い込むための部署に異動させてはなりません。不当な動機や目的による配置転換は、違法なパワハラに該当します。

3. 弁護士に仲介を依頼する

退職勧奨をしたときに揉めてしまった場合や退職の話をきっかけに従業員の態度が悪くなった場合は、第三者である弁護士に仲介を依頼するのが賢明です。

弁護士に仲介を依頼すれば、従業員と代わりに話し合いをしてくれます。退職勧奨の理由やこれまでの問題行動について弁護士が説明することで、本人も納得し合意に至る可能性もあるでしょう。

また、従業員から聞き出した意見や要望を踏まえて、会社が取るべき今後の対応について専門的な立場から的確なアドバイスをもらえる場合もあります。

なお、配置転換をする場合や何らかの処分を下す場合も、法的なリスクについて心配であれば弁護士に相談すると良いでしょう。

4. 退職金や解決金を支給する

金銭的な理由や経済的な理由で退職勧奨を断られた場合は、退職金や解決金を支給して退職の合意を目指すという方法があります。

退職に合意することと引き換えにお金を支給するのは、それほど珍しいことではありません。従業員の立場からしても、退職金や解決金の支払いを約束してもらえれば退職後の生活に対する不安がなくなり、退職に合意しやすくなります。

なお、退職金や解決金の相場は3ヶ月〜6ヶ月ほどですが、実際に金額を決定する際は以下の要素も考慮することを推奨します。

- 本人の平均賃金

- 本人の勤続年数や役職

- 扶養家族の有無

- 再就職までに要する期間

- 残っている有給休暇の日数

相場や上記の要素も踏まえて金額を決め、再び退職勧奨について面談をするときに退職金について交渉してみましょう。

5. 再就職を支援する

年齢やスキルを理由に再就職できるか不安と言われて断られた場合は、再就職を支援することで合意してもらうという方法が有効です。

具体的には以下のような方法で再就職を支援できます。

- 外部の転職支援サービスの利用を促す

- 子会社や関連会社で、本人が活躍できそうなポジションを斡旋する

- 経営者の知人や取引先の会社で、受け入れ可能な会社を紹介する

再就職を支援して実際に転職先が決まれば、退職に応じてもらえる可能性が高いです。また、退職後の生活や仕事に対して最大限に配慮したとなれば、トラブルや訴訟に発展することも避けられ円満な解決につながる可能性があります。

退職勧奨を拒否されても解雇は最終手段として考える

退職勧奨を断られた場合の対応方法として解雇も挙げられますが、退職を拒否されてすぐに解雇をすると不当解雇として訴えられる可能性があります。

解雇をするには正当な理由が必要であり、労働契約法の第16条にも以下のように記載されています。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

また、解雇をする場合は、解雇の理由が就業規則に規定されている解雇事由のいずれかに該当していなければなりません。

そのため、すぐにでも退職して欲しいからといって解雇をしても、裁判で合理的な理由がないと判断されて無効となることも考えられます。

退職勧奨を拒否されたら、まずは十分に指導や注意などを実施しましょう。それでも改善が見られず、就業規則に規定されている解雇事由のいずれかに該当する場合に、解雇を検討することをおすすめします。

なお、実際に解雇する場合は、30日前までに解雇予告をするか日数分の解雇予告手当を支払う必要があるため、その点も注意してください。

退職勧奨を拒否されたあとの対応について注意すべきこと

退職勧奨後の対応について注意すべきことをいくつか紹介します。

退職強要と受け取られるような言動は避ける

執拗に退職を促したり退職するように圧力をかけたりすると、退職強要とみなされる可能性があります。

具体的には以下のような言動です。

- 「退職勧奨に応じなければ解雇する」「地方へ転勤することになる」と脅迫する

- 退職に合意するよう長時間にわたり説得する

- 明確に退職を断ったあとも何度も面談をする

- 「この仕事に向いていない」「この能力で給料をもらうべきでない」と人格否定をする

上記のような言動により退職強要をされていると従業員が判断した場合、訴訟を起こされる可能性があります。刑法の侮辱罪や脅迫罪が成立すれば、損害賠償を請求される可能性が高いです。

そのため、退職勧奨を拒否された場合は、退職するかどうかは従業員の自由であることを理解したうえで、退職の説得を続けるのか別の対応に切り替えるのかを検討しましょう。

退職を促すための配置転換はしてはならない

従業員を退職に追い込むために、いわゆる追い出し部屋のような部署へ配置転換をしてはなりません。

実際に配置転換をする場合は、次の点を確認する必要があります。

- 業務上の必要性があるのか

- 異動の目的や動機が正当であるか

- 従業員に生じる不利益の程度が著しくないか

もし業務上の必要性がないのに配置転換をしたり、正当な動機や目的を持たずに異動を命じたりすると、不当であるとみなされて裁判に発展する可能性もあります。

配置転換を検討する場合は、本人のスキルや能力を活かせるか、人間関係を改善させられるかなどを考慮して、本人に合った部署へ異動させましょう。

退職勧奨に関するよくある質問

退職勧奨に関するよくある質問を紹介します。

退職勧奨の面談は何回までなら退職強要とならない?

退職勧奨の面談回数に関する法律上の制限はありません。面談で重要なのは、回数よりも目的です。

退職の意思確認をしたり今後の対応について話し合ったりする場合には、面談の回数を重ねても問題とならない場合がほとんどです。

反対に、明確に従業員が退職しないという意思表示しているにもかかわらず、説得することを目的として何度も面談をすると、退職強要と受け取られる可能性があります。

なお、面談時間については1回につき30分〜1時間以内に終わらせましょう。あまりにも面談の時間が長いと、本人が精神的に疲労してしまいます。

また、面談に立ち会う会社側の人数も、2,3人程度にしたほうが良いでしょう。面談に参加する会社側の人数が多いと、脅迫されているように感じる従業員もいるためです。

どのタイミングで弁護士に相談すべき?

弁護士に相談するタイミングとしておすすめなのは、以下の3つです。

- 最初に退職勧奨の話をする前

- 退職勧奨を断られて話し合いが停滞しているとき

- 解雇を視野に入れたとき

弁護士に相談するタイミングとして理想なのは、最初に退職勧奨の話を従業員にする前です。序盤で相談しておけば、退職を促す場合の適切な言い方や退職勧奨に関する注意点などをアドバイスしてもらえます。

すでに退職勧奨を断られている場合は、今後の方針についての話し合いが停滞しているときや従業員の態度が硬化しているときなどに弁護士へ相談すると良いでしょう。弁護士が代わりに従業員と話し合いをしてくれます。

そして、退職勧奨を拒否されて指導や注意をしたが改善が見られず、解雇を視野に入れたときは、なるべくすぐに弁護士に介入してもらうべきです。解雇は法的なリスクが高いため、早めに相談することで万が一の事態を回避できる可能性が高まります。

退職勧奨によって訴訟に発展する可能性はある?

退職勧奨によって訴訟に発展する可能性は十分にあります。

単に退職を促しているだけであれば訴訟を起こされる可能性は低いです。ただ、退職を過度に強要したり不当な配置転換や処分をしたりすると、裁判沙汰になる場合があります。

実際に退職勧奨が原因で裁判が行われて、会社側に慰謝料の支払いや退職の無効などが命じられた事例もいくつかあります。

そのため、退職勧奨の面談をするときや退職を拒否された後に指導をするときなどは、トラブルに発展しないよう言動に注意しましょう。

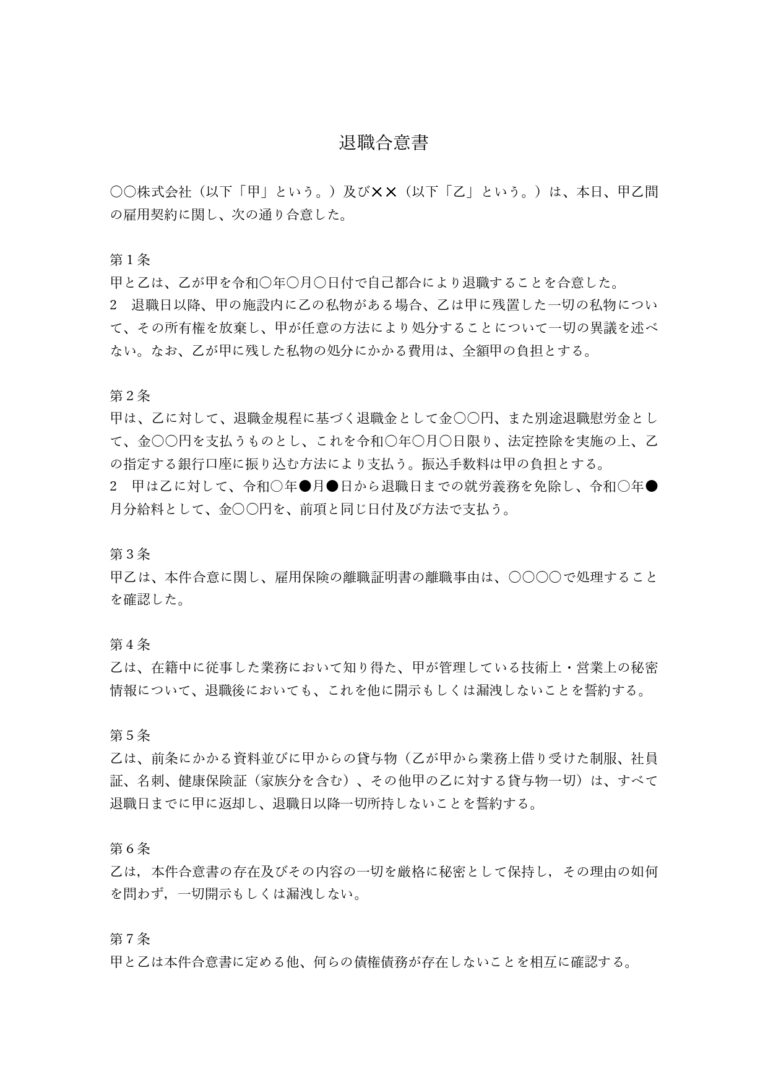

退職に合意してもらえた場合は書面に残したほうがいい?

退職に合意してもらえた場合は、退職時の条件や退職に合意した事実などを「退職合意書」という書面にまとめると良いでしょう。

退職合意書を作成すれば、退職時の条件について「言った・言っていない」のトラブルに発展するリスクを抑えられます。また、双方が退職に合意したという証拠も書面に残せます。

具体的には以下の内容を退職合意書に記載するのが一般的です。

- 退職日

- 退職金の額と支払い方法

- 有給休暇の取り扱い

- 私物や貸与品の扱い

- 秘密保持

- 清算事項

- 退職に合意した事実と退職理由

- 双方の署名・捺印

マネーフォワードに退職合意書のテンプレートがあるため、必要に応じてご使用ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

育休退職は問題ない?給付金はどうなる?伝えるタイミングも解説

育児休業中に退職を考えている人にとって、給付金や社会保険料などの手続きは重要です。また、退職を会社に伝えるタイミングに悩む方も多いのではないでしょうか。 本記事では、育休中の退職に…

詳しくみる人材戦略とは|人事戦略との違いやフレームワークについて解説

人材戦略は、企業の成長を支える重要な要素です。適切な人材の確保や育成などを通じて、組織の競争力を高める役割を担います。効果的な人材戦略は、企業の目標達成に直結し、持続可能な成長を実…

詳しくみる【早見表】産休はいつからいつまで?期間の計算方法と必要な手続きをわかりやすく解説

産休は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産日の翌日から8週間まで取得可能です。 本記事では、産休期間の計算方法、双子の場合、予定日より早くまたは遅く出産した…

詳しくみる退職理由の伝え方は?理由の書き方や注意点を解説【ワード・エクセル別テンプレ付き】

介護、引越し、転職のためなど、従業員が退職する際の理由はさまざまです。しかし、退職届にネガティブな理由が書かれていたら気になるのではないでしょうか。 従業員が会社を辞めるには理由が…

詳しくみる雇用契約書の賞与の記載例を紹介|詳しい書き方や注意点も解説

雇用契約書に賞与の記載をすることは義務付けられていませんが、支給するかどうかは関係なしに賞与の有無を明記するべきです。 ただ「賞与についてどのように記載すべき?」「業績によると書く…

詳しくみる【福利厚生の種類一覧】人気ランキングやユニークな具体例まで幅広く紹介

福利厚生とは、企業が従業員の働きやすさや生活を支援するために提供するさまざまな制度やサービスのことです。企業にとっては人材の採用や定着、生産性の向上につながり、従業員にとっては経済…

詳しくみる