- 更新日 : 2025年10月24日

企業のマイナンバー対応は法律上の義務!従業員に提出拒否された場合の対処法まで解説

会社の社会保険や税の手続きにおいて、マイナンバー対応は避けて通れない業務です。法律によって従業員のマイナンバー(個人番号)を取得し、適切に管理することが企業には求められています。

しかし、従業員が提出を拒否したらどうなるのか、どこまでが企業の義務なのかといった疑問や不安を抱える担当者の方も少なくないでしょう。結論から言うと、従業員によるマイナンバーの提供拒否に直面しても、会社は適切な手順をふめば法的な義務を果たせます。

この記事では、会社におけるマイナンバーの取り扱い義務について、法律の観点から具体的に解説します。従業員から提出を拒否された場合の適切な対応や、安全な管理体制の構築方法まで、実務に役立つ情報をお届けします。

目次

会社はなぜ従業員のマイナンバーが必要?

会社は「個人番号関係事務実施者」としての義務を負います。従業員や支払先のマイナンバーを記載した書類を行政機関へ提出する企業は「個人番号関係事務実施者」に該当します。これは、税や社会保障に関する行政手続きを円滑に進めるため、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取り扱う役割を担うという意味です。

具体的には、源泉徴収票の作成や健康保険・厚生年金保険の資格取得届など、法律で定められた書類に従業員のマイナンバーを記載して行政機関へ提出する義務があります。この義務を果たすために、企業は従業員に対してマイナンバーの提供を求めることになります。

会社が従業員のマイナンバーを収集する主な理由

企業が従業員のマイナンバーを収集するのは、主に以下の行政手続きが必要となるためです。これらの書類への番号記載は、通称マイナンバー法(正式名称:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)に基づいて定められています。

| 手続きの種類 | 主な提出書類 | 提出先機関 |

|---|---|---|

| 税務関連 | ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・源泉徴収票 ・給与支払報告書 | 税務署、市区町村 |

| 社会保険関連 | ・健康保険 ・厚生年金保険被保険者資格取得届/喪失届 | 年金事務所 |

| 雇用保険関連 | ・雇用保険被保険者資格取得届/喪失届 | ハローワーク |

これらの手続きが滞ると、従業員自身が将来の年金受給や失業給付などで不利益をこうむる可能性も出てきます。

参考:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律|e-Gov 法令検索

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

マイナンバー漏洩時 対応チェックシート

マイナンバー漏洩という万が一の事態への備えは万全でしょうか。

本資料は、マイナンバーが漏洩した際の対応をまとめたチェックシートです。ぜひダウンロードいただき、緊急時の対応体制構築にお役立てください。

マイナンバー保管期間かんたん早見表

マイナンバーの保管期間について、正しく把握できていますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの保管期間を分かりやすくまとめた早見表です。ぜひダウンロードいただき、適切な管理にお役立てください。

マイナンバー提出用紙(ワード)

従業員からのマイナンバー収集はスムーズに進んでおりますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの提出にご利用いただけるWord形式のテンプレートです。ぜひダウンロードいただき、マイナンバーの収集業務にご活用ください。

マイナンバーを会社に提供拒否するとどうなる?

従業員が勤務先にマイナンバーを提出しなくても、従業員本人に直接的な罰則や罰金が科されることは法律上ありません。マイナンバーの提出は、あくまで会社の行政手続きに協力する行為と位置づけられています。

しかし、会社側にはマイナンバーを収集し、行政書類に記載する義務があります。そのため、会社は従業員に対して、法律上の必要性を説明し、提出を粘り強く求めることになるでしょう。

会社が義務を怠った場合は罰則の対象になりうる

一方で、会社がマイナンバーの管理を怠ったり、不正に利用したりした場合は、非常に厳しい罰則が科されます。

例えば、正当な理由なく特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を不正に外部へ提供した場合、担当者などの「行為者個人」には4年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されます。さらに、法人(会社)にも両罰規定により1億円以下の罰金が科される場合があります。

また、個人情報保護委員会から安全管理について改善命令が出されたにもかかわらず従わなかった場合も、罰則の対象となるため注意が必要です。

マイナンバーを提出しないことによるデメリット

従業員がマイナンバーを提出しない場合、企業は給与の支払いを停止したり、解雇したりすることはできません。そのような行為は不当な扱いと見なされる可能性が非常に高いです。

ただし、デメリットが全くないわけではありません。

- 企業側のデメリット

行政機関に提出する書類にマイナンバーを記載できず、手続きが煩雑になります。行政機関から指導を受けたり、企業としての義務を果たしていないと見なされたりするリスクがあります。 - 従業員側のデメリット

雇用保険の失業給付や、将来の年金受給など、一部の行政サービスの手続きがスムーズに進まない可能性があります。また、確定申告を自分で行う場合など、結局はどこかのタイミングでマイナンバーが必要となります。

企業としては、これらの事実を丁寧に伝え、提出への協力を求めることが重要です。

マイナンバー未提出を理由に従業員を解雇できる?

マイナンバーを提出しないことを理由に、給与の支払いを止めたり、解雇したりすることはできません。そのような対応は、労働契約法における解雇権の濫用と見なされ、不当解雇として無効になる可能性が極めて高いです。マイナンバーの未提出は、解雇の正当な理由にはなりません。

従業員にマイナンバーの提供拒否された場合の会社の対応は?

再三の依頼にもかかわらず、従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合、感情的にならず、以下の手順で冷静に対応しましょう。このプロセスをふむことで、会社は義務を果たそうと努力したことを客観的に証明できます。

ステップ1. 利用目的の説明と協力依頼

従業員が提出をためらう背景には、制度への不理解や個人情報の漏えいに対する不安があるケースがほとんどです。まずは、以下の点を改めて丁寧に説明し、理解と協力を求めましょう。

- 法律上の必要性:

税や社会保険の手続きで、法律にもとづき会社に番号の記載が義務付けられていること。 - 会社の義務:

会社が法律上の義務として収集しており、私的に利用するものではないこと。 - 安全管理措置:

収集したマイナンバーは厳格な安全管理措置のもとで管理し、目的外利用は絶対にしないこと。

国税庁などが発行しているリーフレットを渡すなど、客観的な資料を用いて説明するのも有効な手段です。

ステップ2. 提出を求めた経緯の記録

それでも提出を拒否された場合は、提出を求めた経緯や、拒否された事実を記録として残しておくことが重要です。これにより、企業側が収集義務を放棄したわけではなく、適切な対応を行ったことの証明になります。

いつ、誰が、どのように提出を依頼し、相手がどのような理由で拒否したのかを具体的に記録してください。

記録に残すべき項目例

- 依頼日: いつ、提出を依頼したか

- 担当者名: 誰が対応したか

- 依頼方法: どのように依頼したか(例:書面を手渡し、口頭で説明)

- 説明内容: 利用目的や法的根拠を説明した旨

- 相手の反応: 従業員がどのような理由で拒否したか

これらの情報を客観的な事実として記録し、保管しておきましょう。

ステップ3. 行政機関への相談と書類の提出

記録を残した上で、書類の提出先である税務署やハローワーク、年金事務所などに連絡し、マイナンバーの記載がない状態で書類を提出してよいか、指示を仰ぎましょう。

基本的には、提出を求めた経緯の記録があることを伝えれば、マイナンバー欄を空欄のまま受け付けてもらえます。ただし、個人番号登録・変更届出書等で番号登録が求められるため、番号の提出は永久に不要と誤解しないようにしましょう。

このプロセスを踏むことで、企業は義務を果たそうと努力したことを客観的に示すことができます。

マイナンバーの提供拒否を未然に防ぐ伝え方は?

マイナンバーの提供拒否は、起きてから対応するよりも、未然に防ぐ方がはるかに効率的です。特に、従業員の入社手続きのタイミングで適切な説明を行うことが効果的でしょう。

入社時の同意書や誓約書で明記する

入社手続きに必要な書類の中に、「個人番号(マイナンバー)提供の同意書」といった書類を用意する方法があります。

この書面には、以下の内容などを明記し、署名・捺印を求めます。従業員は「なぜ提出が必要なのか」を正式な形で認識できるため、マイナンバー提出への心理的なハードルが下がります。

- マイナンバーの利用目的(税・社会保険手続きに限定)

- 会社の安全管理措置の概要

- 法律にもとづく提供依頼であること

就業規則への記載で周知を徹底する

会社のルールブックである就業規則に、マイナンバーの取り扱いに関する規定を盛り込むのも一つの手です。

「第〇条(個人番号の提出) 従業員は、入社時に税および社会保険の手続きに必要な本人および扶養親族の個人番号を、会社が指定する方法で速やかに提出しなければならない。」

このように規定することで、マイナンバーの提出が業務命令の一環であることを明確化し、社内全体の理解を促進する効果が期待できます。

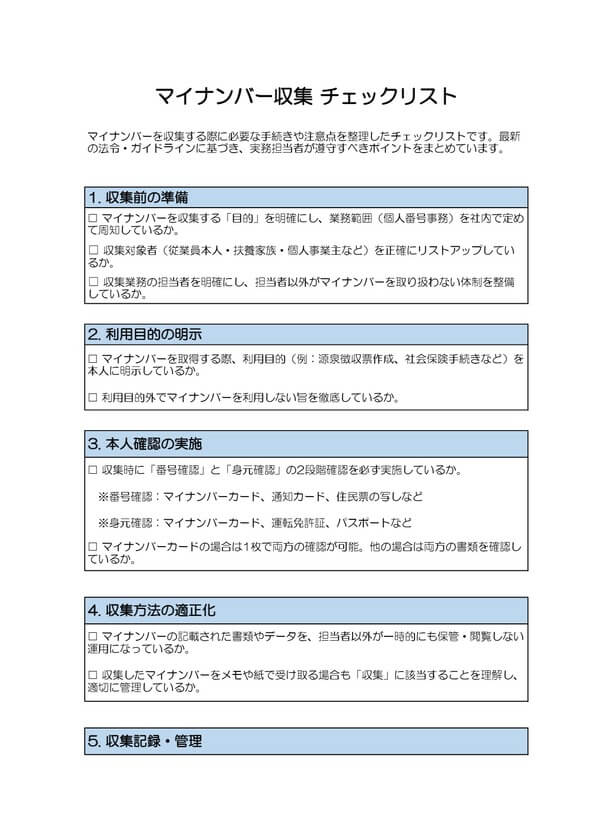

マイナンバーを安全に収集・管理する会社の義務とは?

マイナンバーを収集した後の管理も、法律で定められた企業の重要な義務です。情報漏洩などの事故を防ぐため、厳格なルールに則った取り扱いが求められます。

収集時には厳格な本人確認が必須

マイナンバーを収集する際は、なりすましを防ぐため、必ず番号確認(正しい番号であることの確認)と身元確認(番号の持ち主であることの確認)の2つを行わなければなりません。

- マイナンバーカードがある場合

カード1枚で番号確認と身元確認が完了します。 - マイナンバーカードがない場合

通知カードや住民票の写し(番号確認)と、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書(身元確認)がそれぞれ必要です。

提出方法とコピーの取り扱い

提出方法は対面だけでなく、郵送やオンラインも可能です。ただし、マイナンバーカードのコピーを会社に提出してもらう際は細心の注意が必要です。

税や社会保険の手続きでは番号確認(裏面)と身元確認(表面)の双方が必要となるため、マイナンバーカードのコピーは両面を取得・保管するのが原則です。不要な表面情報をマスキングするのではなく、適切な管理措置を講じたうえで両面を保管してください。法令や条例で定められた目的以外でのコピーの保管は、目的外の個人情報収集と見なされるリスクがあります。

取扱担当者の限定と厳格な保管・廃棄

収集したマイナンバーは、漏洩や紛失を防ぐための安全管理措置を講じることが義務付けられています。

- 担当者の限定

マイナンバー取扱担当者以外が情報にアクセスできないようにする。 - 物理的な管理

鍵のかかるキャビネットや引き出しで保管する。 - 技術的な管理

データで保管する場合はパスワードを設定し、ウイルス対策ソフトを導入する。 - 廃棄

退職などで不要になったマイナンバーは、復元不可能な方法(シュレッダー、データ完全削除ソフトなど)で速やかに廃棄する。

企業のマイナンバー対応に関してよくある質問

最後に、企業のマイナンバー対応に関してよくある質問とその回答をまとめました。

パートやアルバイトのマイナンバーも必要?

必要です。雇用形態に関わらず、企業は税や社会保険の手続きを行うすべての従業員のマイナンバーを取得する義務があります。

扶養家族のマイナンバーも必要?

必要です。従業員が配偶者や子を扶養している場合、健康保険の被扶養者異動届や国民年金の第3号被保険者関係届、年末調整の扶養控除等申告書などに家族のマイナンバーを記載する必要があります。そのため、企業は従業員本人を通じて、その扶養家族のマイナンバーも取得しなければなりません。

退職した従業員のマイナンバーは廃棄していい?

すぐに廃棄してはいけません。退職後も、扶養控除等申告書などの保存義務は最長7年間続くため、その期間はマイナンバーを保有・利用できます。保存期間が経過したら速やかに廃棄しましょう。

マイナンバーの提供拒否には丁寧な説明と適切な記録で対応する

企業におけるマイナンバーの取り扱いは、マイナンバー法によって厳格に定められた義務であり、社会的な責任も伴います。

従業員のマイナンバーを適正に収集・利用し、厳格な安全管理体制のもとで保管・廃棄することは、企業の信頼性を保つ上で不可欠です。

従業員から提出を拒否された場合でも、一方的に強制するのではなく、利用目的を丁寧に説明し、記録を残した上で行政機関の指示を仰ぐという冷静な対応が求められます。

本記事で解説したポイントを再確認し、法令を遵守した適切な事務処理体制を構築・維持してください。自社での対応に不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効な手段です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

テンプレ付:マイナンバー管理を効率化するには?システム活用のポイント

企業にとって、従業員や取引先のマイナンバー(個人番号)をきちんと管理することは、法律で定められた義務です。管理が不十分だと、情報漏洩のリスクを高め、会社の信頼に影響を与えることもあ…

詳しくみるアルバイトもマイナンバー提出は義務?提出拒否をしたら?

年末調整や雇用保険の手続きの際、マイナンバーを書類に記載する必要があります。そのため、企業は従業員からマイナンバーを収集する義務を負っていますが、マイナンバーの提出を従業員本人が行…

詳しくみる住基ネットとは?マイナンバーの違いなどをわかりやすく解説

「住基ネット」という言葉を、聞いたことがあるという人は多いでしょう。しかし、具体的に住基ネットについて説明できるという人は少ないのではないでしょうか。「それってマイナンバーのこと?…

詳しくみるマイナ保険証の義務化はいつから?5つの変わることと資格確認書についても解説

「マイナ保険証の義務化っていつから?」「紙の健康保険証は使えなくなるの?」 上記のような疑問をもっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 2025年12月2日からマイナ保険証…

詳しくみる【提出用紙テンプレ付】マイナンバーの「基本方針」とは?考え方とポイント

マイナンバーを適切に取り扱うために必要な安全管理措置。ここではこの安全管理措置のガイドラインとも言うべき「基本方針」について解説します。 「基本方針とは何か」というところから、具体…

詳しくみるマイナンバーの企業版、法人番号を徹底解説

企業(法人)にも共通番号が付番されます。この番号は法人番号と呼ばれ、様々な面で個人番号(マイナンバー)とは異なる取り扱いを受けます。法人番号は、個人番号(マイナンバー)とどう異なり…

詳しくみる

-e1761041825741.png)