- 更新日 : 2025年8月20日

労働安全衛生法のストレスチェック制度とは?条文をもとに対象者や項目、罰則などを解説

2015年12月に労働安全衛生法が改正され、事業者にはストレスチェックの実施が義務付けられました。企業の労務担当者の中には、「具体的に何をすればいい?」「自社は義務の対象?」「罰則はあるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。特に、従業員が50人未満の事業場での対応については、正確な理解が不可欠です。

本記事では、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の全体像から、実務上の具体的な進め方、担当者が押さえておくべき注意点まで、わかりやすく解説します。

目次

労働安全衛生法のストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、労働者が自身のストレス状態を客観的に把握し、セルフケアを促すための検査です。最大の目的は、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと(一次予防)にあります。

検査を通じて、従業員は自らのストレス状況に気づくきっかけを得られます。高ストレス状態にある場合は、専門家である医師の面接指導を受けることで、深刻な状態に陥る前に対処できます。

また、事業者にとっては、検査結果を集団的に分析し、職場環境の課題を特定・改善する機会となります。ストレスは個人の問題だけでなく、組織全体で取り組むべき経営課題として位置づけられているのです。

法的根拠は労働安全衛生法第66条の10

ストレスチェック制度の根拠は、労働安全衛生法第66条の10に定められています。条文では、事業者に以下の内容を義務付けています。

- 労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施すること

- 検査結果に基づき、医師による面接指導の実施や、その他の適切な措置を講じること

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック

健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。

年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

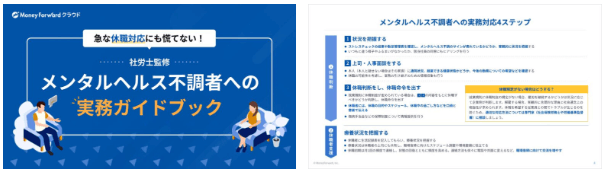

メンタルヘルス不調者への実務ガイドブック

入社や異動が多く発生する時期は、環境の変化によるストレスでメンタルヘルス不調に陥りやすくなります。

本資料は職場でメンタルヘルス不調者が発生した際の対応手順のほか、休職時トラブルへの対処方法も解説しています。

健康診断のご案内(ワード)

従業員へ健康診断の実施を案内する際に活用できる、ワード形式のテンプレートです。

社内周知にかかる作成工数を削減し、事務連絡を円滑に進めるための資料としてご活用ください。

労働安全衛生法のストレスチェックの実施義務

ストレスチェックは、すべての事業場に一律で義務付けられているわけではありません。自社がどちらに該当するのか、正確に把握しましょう。

常時50人以上の労働者を使用する事業場

ストレスチェックの実施が法的に義務付けられているのは、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。

事業場とは、本社、支店、工場など、場所的に独立した単位で判断されます。例えば、企業全体の従業員数が50人以上でも、支店ごとの従業員数が50人未満であれば、その支店は義務の対象外となります。

常時使用する労働者には、正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、継続して雇用している労働者が含まれます。

判断に迷う場合は、管轄の労働基準監督署に確認するとよいでしょう。

常時50人未満の労働者を使用する事業場

常時使用する労働者が50人未満の事業場は、ストレスチェックの実施が努力義務とされています。法律上の強制力や、実施しないことによる罰則はありませんが、実施することが強く推奨されています。また、50人未満の事業場も2028年までにストレスチェックの実施が義務付けられる予定であるため、前倒しで実施しても良いでしょう。

従業員のメンタルヘルスを守ることは、事業場の規模に関わらず重要な課題です。50人未満の事業場でも主体的に制度を導入することで、以下のような多くのメリットが期待できます。

- 従業員のエンゲージメントや満足度の向上

- 離職率の低下と人材の定着

- 生産性の維持・向上

- 健康経営に取り組む企業としてのイメージアップ

各都道府県にある産業保健総合支援センター(さんぽセンター)では、50人未満の事業場からの相談を無料で受け付けています。なお、これまでストレスチェック実施のための助成金制度も存在しましたが、2022年11月に廃止が発表されており、現在は「団体経由産業保健活動推進助成金」などが活用可能です。

労働安全衛生法のストレスチェックの対象者

ストレスチェックの対象者は、原則として、その事業場で働くすべての労働者です。ただし、以下の要件を満たす労働者が対象となります。

- 期間の定めのない労働契約により使用される者(正社員など)

- 契約期間が1年以上である者、および契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、または1年以上引き続き使用されている者

- 1週間の労働時間数が、当該事業場における通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者

したがって、上記の要件を満たすパートタイマーやアルバイトも対象に含まれます。なお、派遣労働者については、派遣元の事業者が実施義務を負います。

労働安全衛生法のストレスチェックの実施内容

制度を適切に運用するためには、誰が実施し、どのような項目で調査し、どういった手順で進めるのかを具体的に把握しておく必要があります。

実施者の要件

ストレスチェックの実施は誰でも行えるわけではありません。実施者として認められているのは、以下のいずれかの資格を持つ者です。

- 医師

- 保健師

- 厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師または精神保健福祉士

事業場の産業医が実施者となるのが一般的ですが、外部の専門機関に委託することも可能です。また、実施者の指示のもと、質問票の回収やデータ入力といった事務作業を行う実施事務従事者を置くことができます。ただし、人事権を持つ者は、個人の結果に触れる可能性がある実施事務従事者にはなれません。

調査票の項目

ストレスチェックの項目は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」の使用が一般的です。この調査票は57項目で構成されており、以下の3つの領域に関する質問が含まれています。

- 仕事のストレス要因

仕事の量や質、対人関係など、職場におけるストレスの原因に関する項目 - 心身のストレス反応

憂うつ感、疲労感、身体的な不調など、ストレスによって生じる心身の状態に関する項目 - 周囲のサポート

上司や同僚、家族からの支援の状況に関する項目

事業者は、衛生委員会などで調査審議の上、この57項目に独自の項目を追加することも可能です。

実施から面接指導までの流れ

ストレスチェックは、厚生労働省の手引きに基づき、以下の手順で進めるのが一般的です。

- 基本方針の表明と準備

事業者がストレスチェック制度を実施する方針を表明し、衛生委員会で実施体制やスケジュールなどを審議・決定します。 - 質問票の配布と実施

対象となる労働者に質問票を配布し、回答を求めます。Webでの実施も可能です。 - ストレス状況の評価と結果の通知

実施者が個人の結果を評価し、本人に直接通知します。この際、事業者は本人の同意なく結果を閲覧することはできません。 - 面接指導の申し出勧奨

結果通知の際に、高ストレス状態と判定された労働者に対し、医師による面接指導を受けるよう勧奨します。 - 医師による面接指導の実施

労働者から申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を設定します。 - 集団分析と職場環境改善

事業者は、実施者に依頼して部署ごとのストレス状況などを集計・分析し、その結果を基に職場環境の改善策を検討・実行します。

労働安全衛生法のストレスチェック結果の取り扱い

ストレスチェック結果は、個人のプライバシーに深く関わる機微な情報です。そのため、取り扱いには最大限の注意が求められます。

検査結果は実施者から直接本人に通知され、事業者がその結果を知るためには、必ず本人の同意が必要です。同意がない限り、事業者は個人の結果を知ることはできません。

実施者および実施事務従事者には厳格な守秘義務が課せられており、違反した場合は罰則の対象となります。この守秘義務の徹底が、従業員が安心して検査を受けるための大前提です。

労働安全衛生法のストレスチェック違反した場合の罰則

ストレスチェックに関する罰則について、正しく理解しておくことが重要です。

- 実施義務違反への罰則はない

常時50人以上の労働者を使用する事業場がストレスチェックを実施しなかったこと自体に対する、直接的な罰則規定は現時点ではありません。 - 報告義務違反には罰則はある

実施義務のある事業場が、ストレスチェックと面接指導の結果などを労働基準監督署へ報告しなかった場合、労働安全衛生法第100条および第120条第5号に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。 - 守秘義務違反も罰則対象

守秘義務違反も罰則対象であり、労働安全衛生法第104条および第119条に基づき、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

罰則の有無に関わらず、従業員の安全と健康を守る安全配慮義務の観点から、法改正の趣旨を理解し、誠実に取り組むことが企業には求められます。

労働安全衛生法のストレスチェック制度を理解しましょう

労働安全衛生法のストレスチェック制度は、単なる義務ではありません。従業員一人ひとりの心の健康を守り、誰もが働きやすい職場環境を整えることで、組織全体の活性化と生産性向上を実現するための重要な取り組みです。

制度の目的と法的根拠を正しく理解し、対象範囲を明確にした上で、プライバシー保護を徹底した適切な実施体制を構築しましょう。そして、高ストレス者への丁寧な対応と、集団分析を通じた継続的な職場環境改善を両輪で進めることが、制度を形骸化させず、実効性のあるものにする鍵となります。

本記事が、健全な職場づくりと持続的な成長の一助となれば幸いです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

入社手続きは電子化すれば効率化できる!書類の電子化や電子申請の流れを解説

多くの書面を使用する入社手続きは、電子化することで効率が良くなります。紙書類のやり取りと比べ、郵送や印刷、人件費などのコスト削減につながるためです。ただし電子化には、気をつけるべき…

詳しくみる異動者のモチベーションケア、何から始める?効果的な面談と環境づくり

人事異動は組織の成長に不可欠ですが、異動する社員のモチベーションケアは多くの企業が直面する課題です。「何から手をつければ良いのか」と悩む担当者様も多いでしょう。その最初の答えは「効…

詳しくみる再雇用をやめてほしいと感じる理由は?法的義務や解決策なども解説

近年、多くの企業で導入されている再雇用制度。しかし、その制度の効果や運用方法に対して疑問や不満の声も増えています。この記事では、「再雇用をやめてほしい」と感じる理由を掘り下げながら…

詳しくみる異動後面談の目的とは?社員の定着と成長を促す進め方と質問例

人事異動は、組織活性化の起爆剤となる一方、異動した社員の不安や孤立を生むリスクもはらんでいます。そこで重要になるのが「異動後面談」です。しかし、その目的が曖昧なままでは、単なる形式…

詳しくみる会社は育休を拒否できる?拒否できるケースや対処法を解説

少子高齢化が急速に進む現代の日本において、育児と仕事の両立支援は、企業の持続的な成長と優秀な人材の確保・定着に不可欠な経営課題となっています。その中でも、育児休業制度は中核をなす重…

詳しくみる部下の退職報告書の書き方は?文例・無料テンプレートつき

家族の介護といった家庭の事情や、自身の健康問題などを理由として、やむを得ず退職を選ぶ従業員も存在します。上司は、部下から退職の相談を受けることもあるでしょう。また、退職が決まれば、…

詳しくみる

-e1763463724121.jpg)