- 更新日 : 2025年10月8日

勤怠管理の課題とは?システム導入やテレワークの問題など改善策を解説

勤怠管理の課題は、テレワークやフレックス制度の普及により、ますます複雑になっています。手作業での管理や不正確な打刻がトラブルを引き起こし、法令違反や従業員トラブルの原因にもなりかねません。この記事では、勤怠管理に関するよくある課題とその背景、リモート勤務時代に対応するためのシステム活用や導入時の注意点、そして解決に向けた具体策をわかりやすく解説します。

目次

勤怠管理にありがちな課題とは?

勤怠管理の課題には、手作業によるヒューマンエラーや業務の負担、テレワークや多様化する働き方への対応の遅れなど、現場の悩みが数多くあります。ここでは代表的な課題を整理します。

時間のかかる集計作業

タイムカードやExcelで勤怠管理を行っている場合、従業員一人ひとりの労働時間を手作業で集計する必要があります。

締め日になると、打刻漏れや記載ミスを確認し、修正しながら膨大なデータを転記・計算するのに時間がかかります。

この作業は毎月発生するため、担当者の大きな負担となり、本来注力すべきコア業務を圧迫する原因にもなります。

手間のかかるチェック作業

集計作業と並行して発生するのが、詳細なチェック作業です。例えば、残業時間が36協定の上限を超えていないか、深夜労働や休日労働が正しく計上されているか、有給休暇の取得日数は法定要件を満たしているかなど、労働基準法に抵触しないよう細かく確認しなければなりません。

目視でのチェックには限界があり、見落としも起きやすくなります。

勤務時間の改ざんリスク

紙のタイムカードや自己申告制では、記録の改ざんが起きることがあります。

遅刻したにもかかわらず定時に出勤したように記録する、あるいは退勤後に私用を済ませてから打刻するといった「カラ残業」など、不正な申告が行われる可能性があります。

これらの不正は、不要な人件費の発生につながるだけでなく、従業員間の不公平感を生み、職場全体のモラルを低下させる要因にもなります。

頻繁な法改正への対応

働き方改革関連法をはじめとして、労働関連法規は頻繁に改正されます。時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、2024年4月から適用された労働条件明示ルールの変更など、企業は常に最新の法令を遵守した労務管理を求められます。

法改正のたびに運用ルールを見直し、Excelの計算式を修正するといった対応は、担当者にとって大きな負担であり、対応が遅れれば法令違反のリスクも高まります。

テレワークなど多様な働き方への対応

テレワーク(在宅勤務、リモートワーク)やフレックスタイム制、時短勤務など、働き方が多様化する中で、出退勤の確認を正確に把握するのが難しくなります。

特にテレワークでは、「見えない残業」が発生しやすくなります。

始業・終業時刻の管理だけでなく、中抜け時間の扱いや適切な休憩が取れているかの確認など、新たな労務管理の課題が生まれています。

担当者の属人化

勤怠管理を特定の担当者の経験や知識に依存している場合、退職や異動が発生すると業務が滞るリスクがあります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

出勤簿(エクセル)

従業員の労働時間を正確に把握することは、企業の労務管理における重要な業務です。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「出勤簿」のテンプレートです。 Microsoft Excel(エクセル)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

勤怠管理表(ワード)

従業員の勤怠状況を正確に把握することは、労務管理の重要な基盤となります。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「勤怠管理表」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

勤怠管理の課題を放置すると何が起きる?

勤怠管理の課題を「コストがかかるから」「昔からこのやり方だから」と後回しにしていると、企業経営に深刻なダメージを与える可能性もあります。業務非効率以上の、具体的なリスクについて解説します。

法令違反のリスクを招く

労働時間の不正確な把握は、知らないうちに労働基準法に違反してしまうリスクがあります。

例えば、残業時間の上限規制を超えていたり、割増賃金の計算が間違っていたりした場合、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。

悪質なケースでは、経営者に「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されることもあり、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。

人件費の誤差が経営を圧迫する

手作業による集計ミスや不正な打刻は、給与の計算ミスに直結します。実態より多く労働時間を計上してしまえば不要な残業代を支払うことになり、逆に少なく計上してしまえば賃金未払いとなります。

賃金未払いは、従業員からの訴訟に発展する可能性もあり、未払い分の賃金に加えて遅延損害金や付加金の支払いを命じられるなど、経営に大きな打撃を与えかねません。

従業員の不満と信頼低下を招く

不正確な勤怠管理や、特定の従業員による不正打刻が放置される環境は、真面目に働く従業員の不満を増大させます。「なぜあの人だけが許されるのか」「自分の残業代は正しく計算されているのか」といった疑念は、会社に対する不信感につながります。

従業員のエンゲージメントの低下は、生産性の悪化や離職率の上昇を招く大きな要因です。

会社の生産性が低下する

人事・労務担当者が毎月の勤怠集計やチェック作業に追われることで、本来行うべき制度設計や人材育成、採用活動といった戦略的な業務に時間を割けなくなります。

管理部門の疲弊は、全社的な生産性向上のボトルネックとなります。また、客観的なデータに基づいた人員配置や業務改善が進まないため、企業全体の成長機会を逃すことにもつながります。

勤怠管理システムで課題をどこまで解決できる?

勤怠管理システムを導入することで、手作業での集計や確認作業といった負担を大幅に軽減できます。システムがどのような課題を解決するのか、具体的な機能とともに見ていきましょう。

勤怠データを自動で集計する

勤怠管理システムを導入する最大のメリットは、打刻されたデータが自動で集計される点です。PC、スマートフォン、ICカードなど、さまざまな方法で打刻された勤怠データはリアルタイムでシステムに反映され、労働時間、残業時間、深夜労働時間などが自動で計算されます。

月末の煩雑な集計作業が不要になり、担当者の業務負担を大幅に削減できます。

リアルタイムで労働時間を可視化する

システム上の管理画面では、従業員一人ひとりの勤務状況をリアルタイムで確認できます。長時間労働の傾向がある従業員を即座に把握し、アラート通知機能で本人や上長に警告を発することが可能です。

時間外労働が上限を超える前に対策を講じることができ、従業員の健康管理とコンプライアンス遵守の両立を支援します。

法改正に自動対応する

多くのクラウド型勤怠管理システムは、法改正に合わせて自動でアップデートされます。時間外労働の上限規制や有給休暇の管理簿作成義務など、複雑な法令に準拠した設定が標準で備わっているため、法改正のたびに担当者が運用方法に悩む必要がありません。

これにより、意図せぬ法令違反のリスクを低減させ、常に適法な労務管理を維持できます。

多様な働き方に柔軟に対応する

勤怠管理システムは、テレワークやフレックスタイム制など、多様な働き方に柔軟に対応できます。GPS機能付きのスマホ打刻やPCのログオン・ログオフ時刻での記録により、オフィス外での労働時間も正確に把握可能です。

勤務パターンを複数設定できるため、正社員、契約社員、アルバイトといった異なる雇用形態の勤怠も一元管理できます。

不正打刻を防止する

生体認証(指紋、静脈など)やGPS打刻、IPアドレス制限といった機能を活用することで、なりすましによる代理打刻や、勤務場所以外からの虚偽の打刻といった不正を防止できます。

客観的で正確な記録に基づいた勤怠管理は、公平性を担保し、従業員のモラル向上にも貢献します。

勤怠管理システム以外の課題を解決する方法

勤怠管理システムの導入は非常に効果的ですが、それだけですべての課題が解決するわけではありません。社内ルールの整備や従業員の意識改革といった、運用面の改善も同時に進めることが不可欠です。

勤怠ルールを整備する

勤怠管理に関する社内ルールを明確に定め、就業規則などに明記することが基本です。始業・終業時刻の定義(PCログオン・ログオフ時刻、着席時刻など)、休憩時間の取得ルール、時間外労働の申請・承認フロー、打刻修正の手順などを具体的に定めます。

テレワークの場合は、中抜けの扱いや連絡方法などを詳細に決めておくことで、労使間の認識のズレを防ぎます。

従業員にルールを周知・教育する

定めたルールは、全従業員に周知徹底しなければ意味がありません。説明会を実施したり、マニュアルを配布したりして、なぜルールが必要なのか、違反するとどのような不利益があるのかを丁寧に説明し、理解を促します。

特に管理職には、部下の労働時間を適切に管理する責務があることを強く認識してもらう必要があります。定期的な研修を実施することも効果的です。

定期的に制度を見直し、改善する

一度決めたルールが、常に最適とは限りません。働き方の変化や事業内容の変更に合わせて、勤怠管理のルールや運用方法は定期的に見直す必要があります。

従業員からのフィードバックを収集する仕組みを作り、現場の実態に合わない部分は柔軟に修正していく姿勢が、実効性のある労務管理につながります。

勤怠データを分析し、長時間労働が発生している部署の原因を探るなど、データに基づいた改善活動も重要です。

自社に合う勤怠管理システムの選び方

勤怠管理システムは多種多様なため、自社の状況や目的に合わないものを選んでしまうと、コストが無駄になったり、業務が煩雑になったりする恐れがあります。失敗しないための選び方のポイントを解説します。

企業の規模や業種で選ぶ

従業員数や事業所の数によって、求められる機能は異なります。数十名規模の中小企業であればシンプルな機能で十分な場合もあれば、数千名規模の大企業では詳細な権限設定や多拠点管理の機能が必須になります。

また、小売業や飲食業であればシフト管理機能、建設業であればプロジェクトごとの工数管理機能が充実しているシステムを選ぶなど、自社の業種特性に合ったものを選定することが重要です。

必要な機能を確認する

「多機能であれば良い」というわけではありません。自社が抱える課題を解決するために、本当に必要な機能を洗い出しましょう。

例えば、「不正打刻を防ぎたい」のであれば生体認証やGPS打刻機能、「残業を減らしたい」のであればアラート機能や残業申請・承認機能が必須です。

無料トライアル期間などを活用して、実際の操作性を試し、自社の運用にフィットするかを確認することをおすすめします。

他システムとの連携性を確かめる

勤怠管理システムで集計したデータを、給与計算ソフトや人事労務システムに手作業で入力していては、業務効率化の効果が半減してしまいます。

現在利用している、あるいは将来的に導入を検討している給与計算ソフトなどとAPI連携が可能かを確認しましょう。

スムーズなデータ連携ができれば、人事労務部門全体の業務を効率化につながります。

サポート体制を比較検討する

システム導入時や運用中のサポートが不十分だと、担当者が困ったときに対応できなくなります。電話やメール、チャットでの問い合わせに迅速に対応してくれるか、導入設定を支援してくれるサービスがあるかなどを確認しましょう。

特にシステムに不慣れな担当者がいる場合は、手厚いサポートを提供しているベンダーを選ぶと安心です。

提供形態(クラウド型・オンプレミス型)を理解する

勤怠管理システムには、クラウド型とオンプレミス型の2種類があります。クラウド型は、サーバーを自社で用意する必要がなく、初期費用を抑えて短期間で導入でき、法改正にも自動で対応するのがメリットです。

オンプレミス型は、自社サーバーにシステムを構築するため、カスタマイズの自由度が高いのが特徴です。

最近では、手軽さとメンテナンスの容易さから多くの企業がクラウド型を選ぶ傾向にあります。

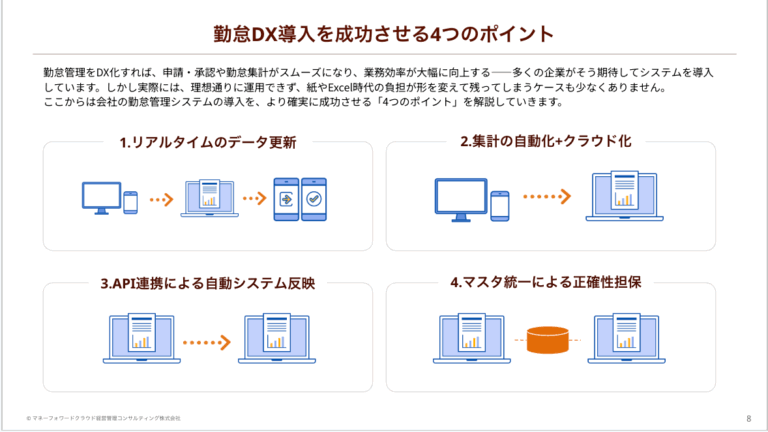

勤怠管理DXのあるあるなお悩みと再設計のポイント

働き方改革やテレワークで勤怠管理の重要性は高まっています。しかしタイムカードやExcel運用では申請遅延や入力ミス、長時間労働の把握不足など課題が残っているのも事実です。

クラウドシステムを導入するだけでは解決できず、業務フロー整理やデータ連携、現場定着まで設計することが必要です。勤怠管理DXで業務効率化と定着を実現するポイントを解説するホワイトペーパーをご用意しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

勤怠管理の課題を見直すことが企業の信頼につながる

本記事では、多くの企業が直面する勤怠管理の課題と解決策について解説しました。手作業による非効率な集計や法改正対応の遅れ、テレワーク下での勤怠把握の難しさは、放置すれば法令違反や人件費の増加、従業員の信頼低下といった深刻なリスクを招きます。

勤怠管理システムの導入と、社内ルールの整備・運用の見直しを両立させることで、こうした課題は大きく改善できます。勤怠管理の見直しは、公正な労務環境の構築と組織全体の成長を支える基盤となります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

コアタイムとフレキシブルタイムとは?フレックスタイム制の基本を解説

子育てをしながら働く社員や、仕事をしながら親の介護をしている社員など、生活環境が多様化するなか、現在政府は「フレックスタイム制」を促進しています。 この制度は「コアタイム」と「フレ…

詳しくみる勤怠管理とは?仕事内容や活用できるツールの比較

勤怠管理は、会社で人事総務関係や給与関係の担当者が必ずといっていいほど関わることになる業務の一つです。 今回は、勤怠とは、勤怠管理とは、といった基礎的な知識から勤怠管理の仕事内容や…

詳しくみる病欠で有給を使いたくない場合は欠勤扱いになる?風邪や体調不良の対応方法を解説

風邪など急な体調不良で会社を休む場合、「有給休暇を使いたくない」と考える人もいるでしょう。本記事では、病欠時に有給を消化せずに休む方法や、就業規則・労働基準法の観点から押さえておく…

詳しくみる裁量労働制実施の手続き~専門業務型と企画業務型の違いとは?~

裁量労働制とは? 「裁量労働制」とは、実労働時間に関わらず、あらかじめ労使間で定めた時間「労働したものとみなす」制度です。業務遂行手段や時間配分等を労働者の裁量に大幅にゆだねるため…

詳しくみる【事例で学ぼう】労基法の是正勧告 企業の労務リスクと予防対策とは

ある日突然、労働基準監督署から届く「是正勧告書」。これは、法令遵守が求められる企業経営において、決して無視できない重要なシグナルです。 本記事では、どのような違反が是正勧告につなが…

詳しくみるSTOP!サービス残業 労働時間を見直そう

サービス残業とは?その定義は? 一般的に「サービス残業」とは、「賃金不払い残業」のことを指し、時間外労働や深夜労働、休日労働に対して、適切に計算された割増賃金が支払われないことをい…

詳しくみる

-e1762262472268.jpg)

-e1762262460348.jpg)