- 更新日 : 2025年11月18日

就業規則への育児休業の記載例|2025年の育児介護休業法改正に対応したひな形つき

育児・介護休業法は、社会情勢の変化に対応するため、ほぼ毎年改正が重ねられています。特に、男性の育児休業取得を後押しする制度の創設や、2025年施行の新たな両立支援策など、企業が対応すべき項目は増え続けています。

「うちの会社は小規模だから」「今まで申請者がいなかったから」といって、就業規則の育児休業規定を整備していなかったり、古い情報のまま放置したりしていませんか?

本記事では、就業規則に育児休業の規定がないことのリスクから、最新の法改正に対応した規程のポイント、そして従業員への適切な周知方法までを詳しく解説します。すぐに使える育児・介護休業規程の記載例もご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則に育児休業の規定がない場合のリスク

育児休業は、法律で定められた労働者の権利です。たとえ就業規則に規定がなくても、要件を満たす従業員は誰でも取得できます。規定がない、あるいは古いまま更新されていない状態は、企業にとって大きなリスクとなります。

法令違反による罰則

育児・介護休業法は、事業主に対して育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産の申出をした従業員への個別周知・意向確認などを義務付けています。これらを怠り、行政からの報告要求に応じなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は、企業名の公表や過料が科される可能性があります。

また、育休の申出を拒否したり、取得を理由に解雇や減給などの不利益な取扱いをしたりすることは、法律で明確に禁止されています。

従業員との労務トラブル

就業規則にルールが明記されていないと、休業中の待遇や復職後の手続きなどが不明確になります。これが原因で、「言った、言わない」といった水掛け論に発展し、従業員との信頼関係を損なう可能性があります。明確なルールを整備し、全従業員に周知しておくことは、無用な紛争を未然に防ぐ第一歩です。

助成金の申請漏れ

国は、仕事と育児の両立支援に取り組む企業に対し、さまざまな助成金(両立支援等助成金など)を用意しています。しかし、これらの助成金の多くは、法改正に対応した就業規則や育児・介護休業規程の整備・届出が申請の前提条件です。規程が未整備であるために、本来受けられるはずの経済的支援を逃すことは、企業にとって大きな損失です。

企業イメージの低下と採用への悪影響

育児休業制度の整備状況は、従業員の働きやすさを測る重要な指標です。制度が整っていない企業は「従業員を大切にしない会社」という印象を与えかねません。これは、現在の従業員のエンゲージメント低下を招くだけでなく、採用活動においても不利に働く可能性があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

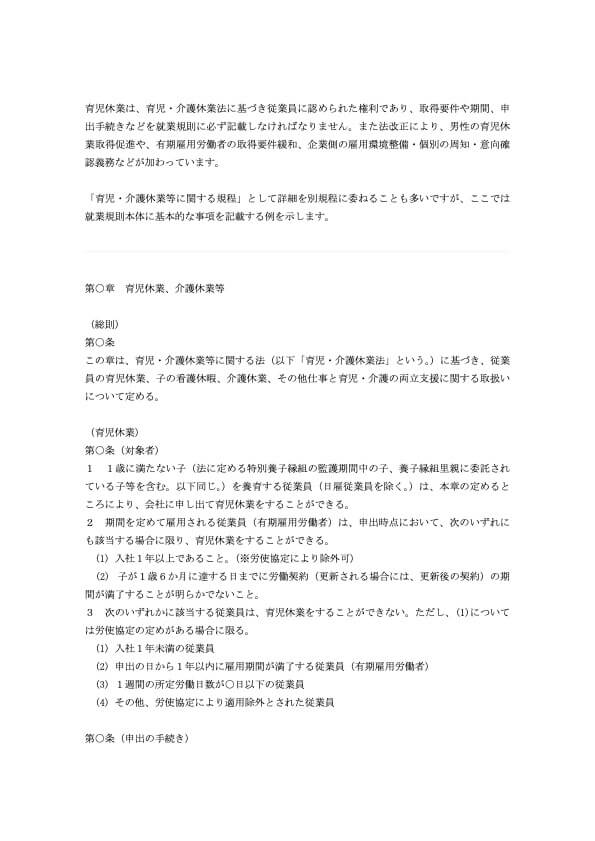

育児介護休業規程の記載例(2025年法改正対応)

マネーフォワード クラウドでは、最新の法改正に完全対応した育児・介護休業規程のひな形を無料でご用意しました。

このひな形は、就業規則本体とは別に「育児・介護休業等に関する規則」を作成することを想定しており、以下の法改正項目をすべて網羅しています。

- 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設

- 育児休業の分割取得(原則2回まで)

- 有期雇用労働者の取得要件の緩和

- 2025年4月施行の法改正内容の反映

- 不利益取扱いの禁止の明記

以下のリンクからダウンロードし、自社の実情に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

2025年施行の育児・介護休業法改正の重要ポイント

規程を作成する上で、法改正への対応は最重要課題です。ダウンロードできるひな形にはすべて反映されていますが、特に2025年施行の内容についてポイントを解説します。

子の年齢に応じた両立支援の強化(2025年4月と10月に分け段階的に施行)

育児期の従業員を対象に、両立支援策がさらに強化されています。

- 柔軟な働き方を実現する措置の拡充

2025年10月から、短時間勤務制度、始業時刻等の変更、テレワーク、新たな休暇の付与などのうちから、2つ以上の措置を講じることが事業主の義務となります。従業員は、措置の中から1つを選んで利用可能です。 - 育児のためのテレワークが努力義務化

2025年4月以降、3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるように措置を講じることが、事業主に努力義務化されています。 - 短時間勤務の代替措置にテレワークを追加

2025年4月から、3歳未満の子を養育する従業員に対して、短時間勤務制度を設けることが困難な場合の代替措置にテレワークが追加されました。 - 子の看護休暇の見直し

2025年4月から、対象となる子の範囲が「小学校入学前」から「小学校3年生修了」に見直されました。名称も取得事由の拡大に伴い「子の看護等休暇」に改められています。また、労使協定による除外対象から「継続雇用期間6ヶ月未満」が削除されたことで、勤め始めてすぐであっても、休暇を取得可能となっています。 - 残業免除(所定外労働の制限)の対象拡大

2025年4月からは、これまでの「3歳未満の子」から「小学校就学前の子」を養育する従業員まで対象が広がっています。

出生時育児休業(産後パパ育休)の再確認

男性の育休取得を促進する「出生時育児休業(産後パパ育休)」は、通常の育休とは別の制度です。申出期限が原則「休業の2週間前」であることや、分割取得が可能である点などを明確に規定し、従業員が利用しやすい環境を整えることが重要です。同制度は2022年施行ですが、両立支援のために重要な制度であるため、再確認しておきましょう。

個別周知・意向確認の義務化

2025年10月以降、企業は、本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た従業員に対し、育休制度の内容や申出先などを個別に周知し、取得意向を確認することが義務付けられています。これは規程の条文だけでなく、実際の運用フローを確立しておく必要があります。

育児休業制度を形骸化させないための社内周知の方法

優れた規程も、従業員に知られなければ意味がありません。積極的な周知活動で、誰もが安心して制度を利用できる企業文化を醸成しましょう。

- タイミングと方法

従業員から妊娠・出産の申し出があった際、速やかに面談や書面交付で個別周知と意向確認を行います。給付金や社会保険料免除の手続きについても丁寧に説明し、従業員の不安を解消しましょう。 - 全従業員への周知

イントラネットへの規程掲載、社内報での定期的な案内、管理職向けの研修などを実施し、制度への理解を促します。 - 相談窓口の設置

人事・労務部門などが担当する専門の相談窓口を設置し、担当者の名前や連絡先を明確にして周知します。

人事・労務部門などが担当する専門の相談窓口を設置し、担当者の名前や連絡先を明確にして周知します。

育児・介護休業規程の最新ひな形を活用し、信頼される企業へ

本記事では、2025年の法改正を踏まえた育児・介護休業規程の作成ポイントと、その重要性について解説しました。法令を遵守し、従業員が安心して働ける環境を整備することは、企業の社会的責任であり、持続的な成長に不可欠です。

「何から手をつければよいかわからない」「自社の規程が最新の法律に対応しているか不安」という方は、ぜひ本記事で提供している専門家監修のひな形をご活用ください。法的に万全で、実用的な規程を効率的に作成し、従業員から信頼され、選ばれる企業を目指しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労働基準法第89条とは?就業規則の作成ルールをわかりやすく解説!

労働基準法第89条は、就業規則の作成及び届出義務、並びに必要的記載事項について規定しています。就業規則は、労働契約の内容を具体化し、労使間の紛争を予防する上で、極めて重要な役割を担…

詳しくみる退職勧奨は拒否できる?応じない方法や断った後の会社側の対応も紹介

退職勧奨は拒否することが可能です。退職勧奨は退職を促すだけの行為であり、応じるかどうかは本人の自由です。 ただ、実際に退職勧奨をされて断りたいと考えている人の中には「どうやって断る…

詳しくみる【延長・復帰日チェック付き】育休はいつまで?期間や給付金、延長や復帰日の決め方を解説

育休(育児休業)は男女問わず取得できる制度で、子どもが原則1歳になる前日まで取得できます。本記事では、育休の取得期間や育休手当、育休を延長するために満たさなければならない条件につい…

詳しくみる法律上の退職ルールとは?退職は何日前に伝えるべき?手続き方法も紹介

正社員のような無期雇用の従業員の場合、法的にはいつでも退職の申し出が可能です。会社の合意がなくても、申し出から2週間後に契約終了となります。 ただ「実際は何日前に退職を伝えるべきな…

詳しくみるリクルーターとは?役割やメリット・デメリット、制度の導入方法など解説

近年、少子高齢化に伴う労働力不足により、企業間の採用競争は激化しています。従来のような「求人票を出して応募を待つ」手法だけでは、優秀な人材の確保が困難な「超・売り手市場」となってい…

詳しくみる始末書とは?提出は必須?書き方や注意点を例文とともに解説

ビジネスシーンでは、仕事でミスをした場合などに始末書の提出が求められることがあります。そもそも、始末書とはどのような書類なのでしょうか。単なる反省文でしょうか。 この記事では、始末…

詳しくみる

-e1762754602937.png)