- 更新日 : 2025年12月5日

定年後再雇用されない人とは?特徴や通知方法、リストラとの違いを解説

定年後、再雇用を希望しても、会社の判断で見送られることがあります。再雇用されない理由やその通知方法、リストラとの違いを理解することで、今後の対応策を見つけることができます。

この記事では、再雇用されない人の特徴や企業の対応、再雇用拒否に直面した場合の最適な対応策を解説します。

目次

定年後再雇用されない人とは?

「再雇用されない人」とは、企業が定める定年を迎えた後、継続して働くことを希望しても、会社からの再雇用が認められなかった人を指します。

定年とは、原則として企業が就業規則で定める労働契約が終了する年齢のことです。日本では60歳が一般的な定年年齢でしたが、高年齢者雇用安定法により、企業は定年を65歳未満に定めている場合、65歳までの雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年制の廃止のいずれか)を講じる義務があります。2025年4月以降は、継続雇用制度を選択する場合、希望者全員が対象となります。この法的措置の一環として、再雇用制度が導入され、65歳まで働ける環境が整備されています。

再雇用制度には、定年退職後に改めて労働契約を結び直す「再雇用制度」と、定年年齢を引き上げる「定年延長制度」があります。再雇用の対象となる雇用形態は、正社員やアルバイト、パート、嘱託社員など、さまざまです。

実際、定年退職後に60歳から正社員だった方が、再雇用後に嘱託社員やパートタイマーとして働くケースも多く見られます。

再雇用されない人とは、これらの制度のいずれによっても、定年後の雇用が継続されなかった方を指します。

再雇用されない背景には、企業の経営状況や社員の能力、健康状態などが影響しており、それぞれのケースに応じた対応が求められます。特に60歳や65歳を過ぎたタイミングで再雇用の可否が決まるため、これらの年齢を迎える前に企業や個人が再雇用の条件や希望を確認することが大切です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

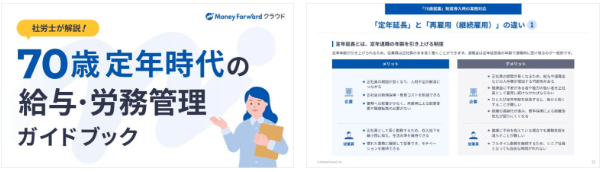

70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック

高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。

本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。

シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと

少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。

本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。

同一労働同一賃金 対応マニュアル

働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。

本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。

再雇用されない人はリストラ対象?

再雇用されない人が必ずしもリストラの対象であるわけではありません。しかし、企業の状況や制度運用によっては、実質的にリストラと同様の結果になることもあります。

再雇用は、定年退職した社員を再度雇用する制度であり、リストラは企業の都合で従業員の雇用契約を解除する制度です。

ただし、企業が再雇用の基準を厳しく設定したり、再雇用後の給与や待遇を大幅に引き下げたりすることで、社員に退職を促す場合もあり、この場合はリストラと似た状況になります。

企業が再雇用を断る理由が不合理である場合、不当な雇い止めや解雇に該当する可能性もあります。

再雇用されないケースや理由

定年退職後、再雇用されない人がいるケースは多様で、企業の経営状況や職務能力、個人の勤務態度など、さまざまな要素が関わってきます。

経営状況による再雇用見送り

企業が経営難に陥ったり、事業の方向性を大きく変える場合、再雇用の枠が縮小されることがあります。例えば、業績不振で人件費を削減する必要が出てきた場合や、企業が事業の効率化を進める際に再雇用の人数を制限することが考えられます。ただし、2025年4月以降は、継続雇用制度を導入している企業は希望者全員を対象とする義務があり、経営状況のみを理由に再雇用を拒否することは原則できません。合理的な理由が必要です。

職務能力や貢献度の評価

再雇用の決定は、長年の勤務経験だけでなく、定年後の現在の職務能力や企業への貢献度が重要な評価基準の一つです。特に、新しい技術や知識の習得に意欲が見られない場合、または担当業務のデジタル化が進み、従来のスキルが不要になった場合、再雇用されない可能性が高まります。企業は再雇用後も社員に活躍してもらうことを期待していますが、社員の能力がその期待に応えられないと判断されると、再雇用は見送られます。ただし、再雇用の拒否には合理的な理由が必要であり、単なる能力不足や主観的な評価のみでは不十分です。不当な拒否は無効とされる場合があります。

勤務態度や人事評価の問題

過去の人事評価が著しく低い場合や勤務態度に問題があった場合、再雇用されない理由となります。例えば、無断欠勤が多かったり、ハラスメント行為があったり、業務命令に従わないなどの問題行動が繰り返されていた場合、企業は再雇用を見送ることがあります。これは、再雇用後の職場環境や秩序を維持するために必要な判断となります。

辞めさせたい場合は法的な問題になることも

企業が特定の社員を「辞めさせたい」と考える場合、再雇用基準を厳しくしたり、再雇用後の条件を不利に設定したりすることがあります。例えば、再雇用を希望する社員に対して非常に厳しい条件を提示し、実質的に再雇用を拒否する形を取ることが挙げられます。しかし、正当な理由なく再雇用を拒否することは、不当解雇や雇止めと認定され、無効となる可能性があります。

企業が再雇用を拒否する際には、その理由が合理的であることを確認し、従業員との契約や労使協定に従う必要があります。

企業は定年後再雇用しなくても良い?

企業は、高年齢者雇用安定法の改正により、2025年4月1日以降は希望者全員を65歳まで雇用する義務を負っています。正当な解雇事由などがある場合を除き、無条件で再雇用を拒否することはできません。企業には、再雇用しない場合の基準を設けることが認められていますが、その基準は客観的かつ合理的でなければならず、法令や判例に反しない必要があります。

再雇用しなくても良いケース

企業は、再雇用しない基準を設けることは認められています。この基準は、就業規則に具体的に明記され、客観的かつ合理的なものでなければなりません。例えば、以下の理由が基準として認められることがあります。

- 企業の経済状況による理由:業績不振やコスト削減の一環として、再雇用を見送ることがあります。例えば、企業が人件費を削減したい場合や、業務の効率化を図る場合に再雇用を見送ることが挙げられます。

- 業務内容や職務の変更:業務内容が大きく変わり、シニア層に必要なスキルや知識が不足している場合、再雇用されないことがあります。新しい技術や業務に適応できない場合、再雇用が難しくなることも考えられます。

- 健康状態や能力の問題:業務に必要な体力や健康状態が求められる職種では、健康上の問題や体力不足が理由で再雇用されない場合があります。特に、体力を要する業務が中心の企業では、健康状態が再雇用に影響を与えることも考えられるでしょう。

これらの理由に該当する社員に対して、企業は再雇用を拒否することができます。

再雇用しない場合に違法と考えられるケース

企業が再雇用を拒否する場合、就業規則に定められた基準が年齢を理由にしていたり、曖昧で合理性のない基準だったりすると、違法とされることがあります。

- 年齢や健康状態を理由にした差別:企業が再雇用を拒否する理由として、年齢や健康状態を理由にすることは不当な差別にあたります。高年齢者雇用安定法第9条に基づき、企業には65歳までの雇用確保義務があります。ただし、健康状態については、業務遂行が著しく困難な場合等、合理的理由がある場合に限り例外的に認められます。

- 契約上の義務に基づく再雇用の拒否:労働契約や労使協定に再雇用の義務がある場合、その契約を無視して再雇用を拒否することは契約違反となり、違法とされる可能性があります。

再雇用されない人への通知方法

企業が再雇用しないと判断する場合、その通知方法や伝え方には一定の手順と配慮が求められます。従業員にとって再雇用の見送りは深刻な問題であるため、その対応を誤ると後にトラブルへと発展するおそれがあります。

再雇用拒否の通知手順とタイミング

再雇用を拒否する決定が下された場合、企業はできるだけ早期に、その内容を従業員に伝える必要があります。一般的には、定年退職の数ヶ月前には再雇用に関する意向確認を行い、その後、再雇用の可否を判断する流れになります。

再雇用の見送りを決定した後は、対象の従業員に対し速やかに通知を行い、次のステップを考える時間を確保することが重要です。

また、通知は口頭だけでなく書面でも行います。書面で伝えることで、理由が明確に記載され、誤解や不満を防ぐことができます。

拒否理由の伝え方と注意点

再雇用を拒否する際には、その理由を具体的かつ明確に伝えることが必要です。抽象的な説明や感情的な言い回しは避け、従業員が納得できるような客観的な理由を示さなければなりません。

たとえば、「スキルが不足しているため」と一言で済ますのではなく、「〇〇業務において、最新の〇〇技術が必要ですが、現時点でのスキルでは当社の基準に達していないため再雇用を見送る」といった、具体的な理由を示します。これにより、従業員は納得しやすく、改善点も把握しやすくなります。

再雇用されない人の特徴

再雇用されない理由は、企業の方針や従業員の状況によって異なりますが、いくつかの特徴を紹介します。

新しいスキルや知識の習得に意欲がない

現代のビジネス環境は変化が速く、常に新しいスキルや知識の習得が求められます。定年前の業務に固執し、新しい技術や業務プロセスへの適応に抵抗がある場合、再雇用される確率が下がる可能性があります。例えば、ITツールの導入に非協力的だったり、研修への参加に消極的だったりすると、企業は将来的な活躍が見込めないと判断します。

コミュニケーション能力や協調性が低い

チームで仕事を進める上で、円滑なコミュニケーションや協調性は不可欠です。周囲との連携がうまくいかない、自分の意見ばかり主張し、他者の意見を聞き入れない、あるいは後輩指導に消極的な場合、職場全体の生産性を低下させる可能性があります。協調性やコミュニケーション能力の不足が「重大な勤務態度不良」として、客観的かつ合理的な理由がある場合には、再雇用拒否の理由となります。

健康状態に不安がある、または勤怠に問題がある

健康状態が業務に支障をきたすレベルである場合、企業は安全配慮義務の観点から再雇用を見送ることがあります。例えば、頻繁に体調を崩して欠勤が多い、長時間の集中力を維持するのが難しいといったケースです。また、勤怠が不安定で、遅刻や早退が目立つ場合も、企業は再雇用後の業務遂行に懸念を抱き、再雇用されない人と判断することがあります。

再雇用されない場合の対処法や今後の対応策

再雇用されないと通知された場合、不安や落胆を感じるのは自然ですが、冷静に対応すれば次のステップに進むことができます。以下では、再雇用されない場合の具体的な対応策を紹介します。

会社に再雇用の理由を確認する

再雇用の見送りが通知されたら、まずは会社にその具体的な理由を尋ねましょう。理由が不明確なままでは、次の行動に移ることができません。口頭だけでなく、書面(解雇理由証明書等)での説明を請求することができます。これにより、会社側の判断の根拠を明確にできます。例えば、「今回の再雇用では、〇〇のスキルを重視しており、現状では合致しないと判断しました」といった具体的な説明を求めることで、今後のキャリアプランを考えるうえでの参考にもなります。

雇止めや不当解雇の可能性を検討する

再雇用されないということが「雇止め」や「解雇」に該当しないか確認することも重要です。労働契約法では、有期労働契約の雇止めについて一定の規制があり、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。もし、再雇用が不当だと感じる場合、労働基準監督署や弁護士に相談することも一つの手です。例えば、これまで何度も更新されていた契約が突然更新されなくなった場合など、状況によっては雇止めが無効となる可能性も考えられます。

労働組合や専門機関への相談を活用する

再雇用に関して疑問や不満がある場合、労働組合に加入していれば、組合を通じて会社と交渉できます。また、労働問題に関する専門家である弁護士や、労働基準監督署、ハローワークの専門相談窓口も利用可能です。これらの機関は、状況に応じて適切なアドバイスやサポートを提供するため、一人で悩まず、専門家の意見を聞くことで、解決の糸口が見つかることがあります。

会社員以外の多様な働き方を検討する

再雇用が難しい場合でも、働き方は会社員だけではありません。フリーランスとして独立する、パートタイムやアルバイトで働く、あるいはNPO活動やボランティアに参加するなど、様々な選択肢があります。これまでの経験やスキルを活かして、新しい分野に挑戦することも可能です。例えば、長年培った営業スキルを活かして、中小企業のコンサルタントとして独立する、あるいは趣味を活かして講師になるなど、自分の可能性を広げる機会と捉えられます。

新しい学びの機会を作る

これまでのキャリアで培ったスキルを改めて整理し、何ができるのか、何をしたいのかを明確にしましょう。同時に、新しいスキルを学ぶことも大切です。例えば、語学学習、ITスキルの習得、資格取得など、新しい知識や技術を身につけることで、再雇用以外の働き方を見つけやすくなります。オンライン講座や地域のカルチャースクールなど、手軽に学べる場はたくさんあります。

人脈を広げ、積極的に情報収集を行う

再雇用以外の働き方を探す上で、人脈は非常に重要です。異業種交流会や地域のコミュニティに参加したり、SNSを活用したりして、新しい出会いを増やしましょう。そこから、思いがけない仕事のチャンスや、役立つ情報が得られることがあります。また、シニア向けの就職支援サービスや、地域の起業支援センターなど、様々な情報源を活用し、積極的に情報収集を行いましょう。

経済的な計画を立て、健康を維持する

再雇用されなかった場合、収入が減少する可能性が高いといわれています。退職金や年金、貯蓄など、現在の資産状況を把握し、今後の生活費を具体的に計算しましょう。必要であれば、家計の見直しや、無理のない範囲での資産運用も検討してください。例えば、月々の支出を見直し、不要な出費を削減したり、iDeCOやつみたてNISAなどの非課税制度の活用で老後資金を準備したりすることも考えられます。60代以降も働き続ける上で、健康は最も大切な要素です。定期的な健康診断はもちろんのこと、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけましょう。

再雇用されない理由は企業の経営方針に基づく判断

定年後に再雇用されない人の特徴や理由は、企業の方針や経営状況、個々の従業員の能力や健康状態など、多くの要因が影響します。再雇用されない理由を理解することで、今後の対策を考える際の参考になります。再雇用されるための条件を明確にし、必要なスキルや改善点を把握しましょう。

関連:【テンプレート付き】再雇用契約書とは?作り方や手続きの業務を解説!

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

社員情報管理とは?目的や項目、メリット、システムの選定ポイントなどをわかりやすく解説

社員情報管理は、多くの企業が直面する重要な課題です。従業員の人数が増えるほど、個々の情報を効率的に管理し、正確に活用することが難しくなります。「社員情報管理とは具体的にどんな業務を…

詳しくみる「ジョハリの窓」とは?意味や企業で活用するメリット・デメリットについて解説

ジョハリの窓とは、自己分析に用いる心理学モデルのひとつです。「自分から見た自分」と「他人から見た自分」との認識の違いを分析し、自己理解を深めるツールとして活用されます。本記事ではジ…

詳しくみるパートでも産休は取れる?いつから?手当や給付金、手続きをわかりやすく解説

パートの産休は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できます。 これは労働基準法で定められた権利で、雇用形態に関わらずパートやアルバイトの方も取得可能です。 …

詳しくみる会社都合退職とは?デメリットや自己都合を会社都合にできる条件を解説

病気 や会社の業績悪化など、さまざまな理由で退職を余儀なくされる場合があります。退職には「会社都合」「自己都合」の2種類があり、それぞれ失業手当の受給や履歴書への記載など多くの違い…

詳しくみる精神的苦痛となる退職勧奨は違法?リスクやNGワードを紹介

退職勧奨が適切に行われなかった場合、従業員に精神的苦痛を与え、違法なパワハラと判断されるリスクがあります。長期にわたる勧奨や人格を否定する発言は、慰謝料請求や損害賠償に発展するため…

詳しくみる3K労働とは?新3Kや6Kについても正しい意味を解説!

3K労働とは、「きつい、汚い、危険」の頭文字から作られた言葉で、主に若い労働者が敬遠する「労働条件が厳しい職業」のことを言います。 3K労働のイメージによる人員不足で、最近は多くの…

詳しくみる