- 更新日 : 2025年12月24日

就業規則における休憩時間の記載例|勤務時間がバラバラ・複数パターンある場合も解説

就業規則における休憩時間の規定は、従業員の健康とモチベーションを維持し、企業の生産性を高める上で重要です。しかし「休憩時間のルールが複雑でよくわからない」「従業員の休憩時間がバラバラでどう記載すればよいのか」「休憩を自由に取らせたいが、どこまで許容されるのか」といった疑問を持つ人事労務担当者も少なくありません。

労働基準法で定められた休憩時間のルールを正しく理解し、就業規則に明記することは、働きやすい職場環境づくりや、労使トラブルの未然防止にもつながります。

本記事では、労働基準法に則った休憩時間の基本ルールから、就業規則への具体的な記載方法などをわかりやすく解説します。実務でそのままお役立ていただける記載例も無料でダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。

目次

就業規則における休憩時間のルール(労働基準法第34条)

就業規則に休憩時間を定める際には、労働基準法第34条の内容を正しく理解することが不可欠です。この条文には、休憩時間に関する企業の義務が明確に示されています。ここでは、その基本となる4つの原則を紹介します。

休憩時間の長さ

使用者は、従業員の労働時間に応じて以下の休憩を与えなければなりません。

- 労働時間が6時間を超える場合:少なくとも45分

- 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間

これは法律で定められた最低基準であり、これより長く設定することは問題ありません。 なお、労働時間がちょうど6時間の場合は、法的には休憩付与の義務はありませんが、企業の判断で設けることは可能です。

休憩時間の途中付与

休憩時間は、必ず労働時間の途中に与えなければなりません。業務開始前や終了後にまとめて付与することは、休憩の目的である心身の回復に繋がらないため認められていません。作業の合間に適度に休憩を挟むことで、従業員はリフレッシュし、後半の業務への集中力を維持できます。休憩時間の自由利用

労働基準法第34条第3項では、休憩時間は労働者に自由に利用させなければならないと定められています。これは、休憩時間中は労働から完全に解放され、従業員が自由に使える時間であることを意味します。

休憩時間中に電話番や来客対応などを命じることは、この自由利用の原則に反し、その時間は労働時間とみなされる可能性があります。これらは「手待ち時間(待機時間)」と判断され、休憩時間とは認められません。従業員が実質的に業務から離れて休息できるよう配慮することが重要です。

休憩時間の一斉付与

休憩時間は、原則として事業場の全従業員に一斉に与えなければなりません(一斉付与の原則)。

- 例外1. 適用除外業種

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業などの特定の業種では、業務の性質上、この原則が適用除外となります。これらの業種では、従業員ごとに交替で休憩時間を設定できます。 - 例外2. 労使協定の締結

上記以外の業種であっても、労使協定を締結することにより、休憩時間を従業員ごとにバラバラに取得させることが可能です。 これにより、業務に支障をきたすことなく、従業員が休憩を取れるようになります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

就業規則への休憩時間の記載方法とポイント

休憩時間に関する事項は、労働時間や賃金と並び、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」の一つです(労働基準法第89条)。記載がなければ法令違反となり、罰則の対象にもなり得ます。そのため、休憩時間の長さ、与え方(途中付与、一斉付与の原則と例外など)を具体的に規定することが求められます。

ここでは、労働基準法で定められた休憩時間のルールを踏まえ、就業規則にはどのように記載すればよいのかを解説します。

時間帯の明記

休憩時間の開始・終了時刻を具体的に定めることで、従業員がいつ休憩を取れるのかが明確になり、業務の計画が立てやすくなります。たとえば「12時から13時までの1時間」のように記載します。ただし、業務の状況次第では休憩開始時刻を前後させることがある場合は、その旨も付記しておくと柔軟な運用が可能です。休憩時間帯を定める場合でも、それが労働時間の途中に適切に付与されていることが重要です。

分割付与について明記する場合

休憩時間は、一括で与えるのが原則ですが、業務の都合に応じて分割して付与することも可能です。ただし、あまりに細切れに分割すると休憩の目的が損なわれるため、実質的に労働者が休息できる程度のまとまった時間であることが求められます。就業規則に分割付与の可能性を記載する場合は「休憩時間は必要に応じて分割して付与する場合がある」といった文言に加え、分割する場合でも合計時間が法定時間を下回らないこと、自由利用が保障されることを明記しましょう。

従業員によって休憩時間がバラバラになる場合

業務の状況に応じて休憩時間を個別に設定する(一斉付与の原則の例外を適用する)場合は、その根拠と運用方法を就業規則に明記する必要があります。

労使協定を締結する場合は、その協定内容(対象となる従業員の範囲、休憩の取得方法など)も従業員に周知し、制度の趣旨と実態を一致させることが重要です。

勤務時間が複数パターンある場合

シフト勤務や変形労働時間制を採用している企業では、日によって労働時間が異なるため、休憩時間の長さもそれに応じて変わります。就業規則には、各勤務パターンや労働時間に応じた休憩時間を具体的に定める必要があります。たとえば、「1日の所定労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間」といった形で、条件に応じて休憩時間が変動することを明記することが重要です。ただし、実務上は勤務時間にかかわらず、他の労働者と足並みをそろえる形で一律に1時間の休憩を付与している企業も少なくありません。

パート・アルバイトの場合

パートタイム労働者やアルバイトであっても、休憩時間の取り扱いは正社員と同じ基準が適用されます。1日の労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば1時間の休憩が必要です。雇用形態に関わらず、労働時間に基づいて適切に休憩時間を付与することを就業規則に明記し、個別の労働契約書にも記載しておくことで、トラブルの未然防止につながります。

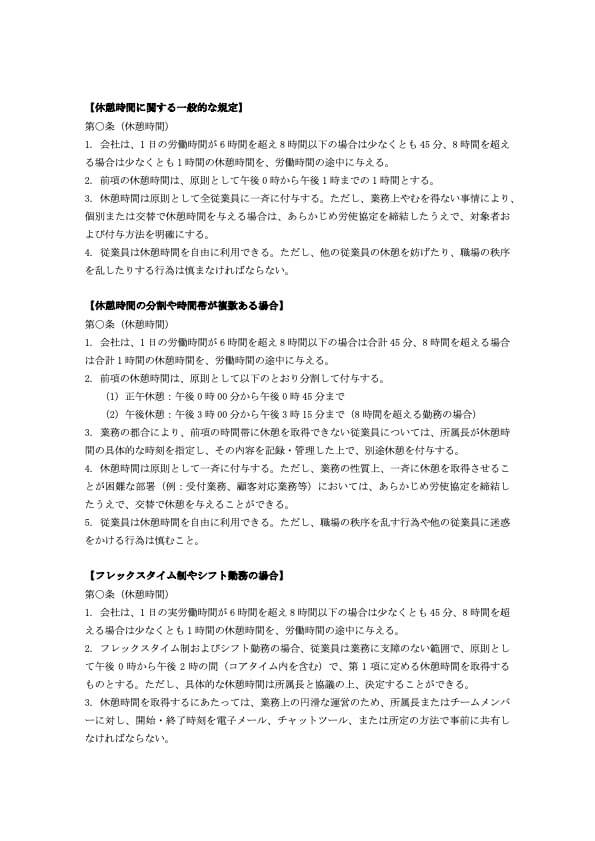

就業規則への休憩時間の記載例

ここまで解説してきた休憩時間の記載ポイントを踏まえ、さまざまなケースの記載例をまとめたテンプレートをご用意しました。

- 基本的な休憩時間の記載例

- 一斉付与の原則と例外(労使協定締結、適用除外業種)の記載例

- 休憩時間の分割付与に関する記載例

- 変形労働時間制、フレックスタイム制における休憩時間の記載例

- パートタイム労働者の休憩時間の記載例

ぜひダウンロードしてご活用ください。

就業規則に定めた休憩時間を守らないとどうなる?

就業規則で定めた休憩時間が、労働基準法の要件を満たしていない、または実際の運用が同法の定めるとおりに行われていない場合には、企業は法的な責任を問われるおそれがあります。労働基準法第34条違反、つまり、必要な休憩時間を与えない、労働時間の途中に与えない、自由に利用させないといった行為は、同法第119条第1号に基づき「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科される可能性があります。これは決して軽い罰則ではなく、企業経営に直接的な影響を与えるものです。

休憩時間が適切に取得できない状況が常態化している場合、罰則以外に次のようなリスクが生じます。

- 従業員の健康障害やメンタルヘルス不調の発生

- 労働基準監督署による調査や是正勧告

- 訴訟への発展

- 企業の社会的信用の失墜

- 採用活動への悪影響

- 離職率の増加

- 生産性の低下

これらのリスクは、企業の持続的な成長を妨げる大きな要因となりうるため、就業規則に定めた休憩時間を、形式だけでなく実態として守ることが大切です。。

就業規則に定めた休憩時間の注意点

就業規則に休憩時間の規定を設けることは大切ですが、それだけでは十分ではありません。規定が形骸化せず、実際に従業員が適切に休憩を取れるように運用し、トラブルを未然に防ぐための具体的な取り組みが求められます。

休憩時間の適切な管理方法

休憩時間を確実に付与していることを証明するためには、客観的な記録が重要です。タイムカードやICカード、勤怠管理システムなどを活用し、休憩時間の開始時刻と終了時刻を正確に記録・管理することが推奨されます。これにより、万が一、従業員からの申告や労働基準監督署の調査があった場合でも、企業として適切な対応を取ったことを示す証拠となります。

不利益変更にならないための注意点

就業規則に定めた休憩時間の規定を、従業員にとって不利な方向へ変更する場合は、就業規則の不利益変更に該当する可能性があります。不利益変更を行うには、原則として従業員の個別同意を得るか、または変更に合理的な理由があり、変更後の就業規則を周知するなどの手続きが必要です。法的リスクを最小限に抑えるためにも安易な変更は避け、必要に応じて専門家のアドバイスを求めましょう。

就業規則で休憩時間を適切に定め、働きやすい職場づくりを

就業規則は、企業と従業員との間のルールを明文化した重要な指針です。休憩時間を含む労働条件を明確に定め、それを適切に運用することは、労使間のトラブルを未然に防ぎ、従業員の権利を守るとともに、企業のリスク管理にもつながります。

特に、従業員によって休憩時間が異なる場合や、複数の勤務パターンが存在する企業では、自社の実態に合った柔軟かつ法令に適合した規定を作成することが求められます。

自社での規定作成や見直しに不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。就業規則を整備し、すべての従業員が安心して働ける職場環境を実現しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労務管理とは?仕事内容や必要なスキルは?

「労務管理」とは、従業員の働き方を管理する業務のことです。入社・退職時の手続き全般、勤怠管理、社会保険関連、福利厚生、健康管理が主な業務内容です。労務管理は一般的に人事部が行います…

詳しくみる【無料テンプレ付き】運転日報とは?書き方や保管期間を解説

運転日報は、配送などで車両を活用する物流系企業やさまざまな業種の営業などで社有車を保有している企業においては欠かせないものです。では、なぜ運転日報を記録する必要があるのでしょうか。…

詳しくみる「法定休日」とは?「振替休日」と「代休」の違いを正しく理解しよう

「法定休日」とは、労働基準法に定められている休日のことをいいます。休日には、この法定休日以外にも、「法定外休日(所定休日)」「有給休暇」「振替休日」「代休」などの休日があり、それぞ…

詳しくみる残業したら休憩時間を取る必要はある?法律で義務付けられた休憩について解説

残業をしたら、必ず休憩時間を取る必要があるわけではありません。残業を含めた労働時間によって、休憩が必要かどうかが変わります。 ただ「休憩時間の計算方法が分からない」「休憩取得に関す…

詳しくみる働き方改革関連法案をわかりやすく解説!今後の適用予定

長時間労働といった問題の解決に向けて、さまざまな働き方関連法案が可決されています。すでに多くのものが施行済となっていますが、企業規模や業種によっては、2023年や2024年に適用対…

詳しくみる有給を使いまくる人は迷惑?使いすぎと言われた場合の対応や使い切るコツを解説

有給休暇を使いまくる人には、生産性向上やメンタルヘルスの改善、法律で認められた権利を十分に行使できるといった多くのメリットがあります。一方で、職場での印象悪化や業務調整の難しさなど…

詳しくみる

-e1762754602937.png)