- 更新日 : 2025年12月8日

就業規則への福利厚生の記載例|厚生労働省のモデルに準拠したテンプレートを無料配布

従業員のエンゲージメントを高め、魅力的な職場を築くために欠かせないのが「福利厚生」です。しかし、慶弔見舞金や住宅手当といった制度を導入する際「就業規則にどこまで書けばいいのか?」「具体的な書き方がわからない」と悩む人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。特に、従業員が10人未満の企業では「そもそも就業規則は必要なのか?」という疑問もあるでしょう。

本記事では、就業規則における福利厚生の位置づけから法的に必須な項目、企業の魅力を高める項目までをわかりやすく解説します。厚生労働省のモデル就業規則に準拠し、従業員10人未満の企業でもすぐに使える福利厚生規定のテンプレートもご用意しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則へ福利厚生制度について記載すべき理由

福利厚生制度を設ける場合、その内容を就業規則に記載することは、労働基準法で定められた企業の義務です。

就業規則の相対的必要記載事項とは

労働基準法では、企業が特定の制度を設ける場合に、その内容を就業規則に記載しなければならないと定められています。これは「相対的必要記載事項」と呼ばれます。慶弔見舞金、通勤手当、住宅手当、退職金といった福利厚生に関する手当や制度の多くは、この相対的必要記載事項に該当します。

福利厚生を就業規則に記載するメリット

就業規則に福利厚生を記載するメリットは、法的義務を果たすだけではありません。

- 労使トラブルを未然に防ぐ

支給要件や適用範囲が明確になることで「自分は対象だと思ったのに」「聞いていた内容と違う」といった解釈の違いによるトラブルを防ぎます。 - 従業員への公平性を担保する

全従業員に共通のルールが適用されるため、運用の属人化を防ぎ、組織の透明性と信頼性を高めます。 - 採用活動での強力なアピールになる

充実した福利厚生制度を明文化して示すことは、求職者に対する大きな魅力となり、企業の競争力向上に繋がります。

従業員10人未満の場合の就業規則の作成義務

常時10人以上の従業員を使用する事業場には、就業規則の作成と労働基準監督署への届出義務があります。一方で、10人未満の会社には義務がありませんが「会社の公式ルールブック」として就業規則を整備しておくことには、以下のような大きなメリットがあります。

- 無用なトラブルの防止

労働条件や服務規律をあらかじめ明確にしておくことで、誤解やトラブルを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける環境づくりができます。 - 信頼性の向上

ルールが明文化されていることは、社内外に対してよい印象を与え、従業員や取引先からの信頼向上につながります。 - 採用時の安心感

求職者に対し、労働条件が明確で整備されている企業であることをアピールでき、入社前の不安軽減にもつながります。 - 助成金の申請要件

各種助成金の申請においては、就業規則の提出が求められることがあります。あらかじめ就業規則を整備しておくことで、スムーズな助成金の申請が可能になります。

無料テンプレートなどを活用し、自社の実情に合った就業規則を整備しておくことは、将来の事業成長に向けた重要な経営判断のひとつといえるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

就業規則へ記載すべき福利厚生の項目一覧

福利厚生にはさまざまな種類がありますが、就業規則への記載を検討する際は、それぞれ性質に応じて分類して整理することがポイントです。

相対的必要記載事項

企業が制度として設けた場合、就業規則への記載が法的に義務付けられる項目です。これらは従業員の労働条件に直接関わるため、制度を導入する以上は必ず就業規則に明記しなければなりません。

- 退職手当

- 慶弔見舞金

- 通勤手当

- 食事手当、住宅手当など各種手当

- 作業用品などの負担に関する事項

任意的記載事項

法的な記載義務はないものの、企業の理念や従業員への配慮を示すために記載が推奨される法定外福利厚生です。これらを積極的に記載することで、企業の魅力や働きやすさを対外的にアピールできます。

- 人間ドックや健康診断の費用補助

- フィットネスクラブ、スポーツクラブの利用補助

- 資格取得支援や書籍購入費補助などの自己啓発支援

- 社員食堂や食事補助サービス

- 社内行事などのレクリエーション

- 財産形成の促進(財形貯蓄制度など)

就業規則の福利厚生規定のポイントと注意点

福利厚生の規定を就業規則に盛り込む際には、雛形をそのまま流用するだけでは不十分です。ここでは、福利厚生制度を適切に規定するために、自社の方針や実情に合った内容にカスタマイズする際のポイントを解説します。

慶弔見舞金

結婚祝金や出産祝金、傷病見舞金、弔慰金などが該当します。誰の、どのような慶弔事に対して、いくら支給するのかを明確に定めましょう。あわせて、申請手続きの方法や提出書類の有無も記載しておくことが大切です。

住宅手当・社宅

従業員の生活基盤を支える重要な制度です。住宅手当を支給する場合は、その対象者や支給額、支給の条件を具体的に定めます。一方、社宅の場合は、入居資格や使用料、光熱費の扱い、退去時のルールなどを明確にし公平性を担保することが重要です。

スポーツクラブ利用補助

従業員の健康増進や運動習慣の定着を支援する制度です。フィットネスクラブやジムの月会費などを会社が補助することで、心身のリフレッシュを促し、健康経営を推進する効果が期待できます。補助の対象者、補助率や上限額、対象施設、申請手続きなどを具体的に定めておくことが重要です。

健康支援

法定の健康診断とは別に、人間ドック等の受診費用を補助する制度です。従業員の健康増進を促し、健康経営を推進する上で有効です。補助の対象者、補助率や上限額、利用方法などを定めます。

自己啓発支援

従業員のスキル向上やキャリア形成を支援する制度です。業務に関連する資格の取得費用や、外部研修の参加費用などを補助します。補助の対象となる資格や研修の範囲、補助率や上限額、事前の申請・承認プロセスなどを規定します。

食事補助

従業員の満足度が高い福利厚生の一つです。社員食堂の運営、弁当の提供、食事補助チケットサービスの導入など、さまざまな形態があります。企業が費用を一部負担する場合、従業員の負担額や利用ルールを明確にする必要があります。

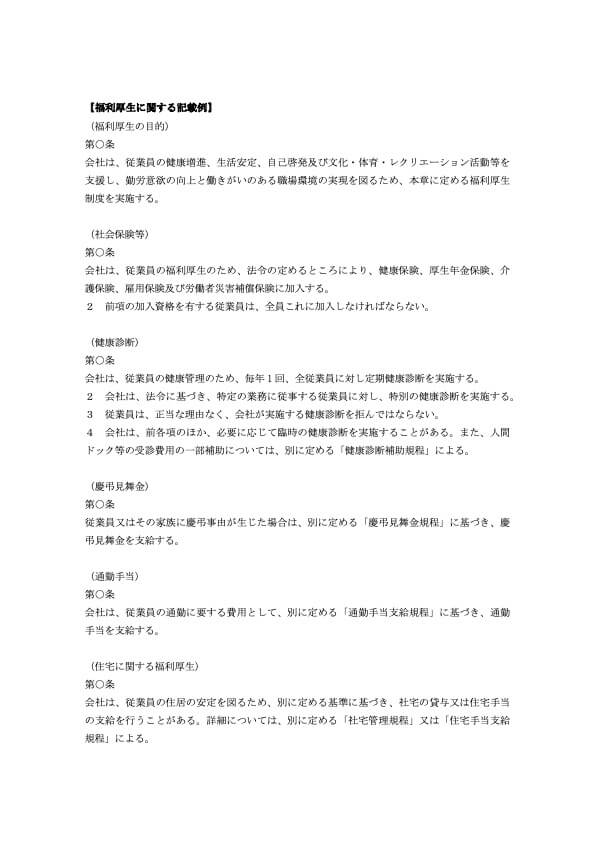

就業規則の福利厚生規定の記載例・テンプレート

ここまで解説してきたポイントを踏まえ、就業規則の作成をサポートするテンプレートをご用意しました。

厚生労働省が公開している最新のモデル就業規則をベースに作成しており、法令遵守はもちろん、近年の多様な働き方にも配慮した内容です。

従業員10人以下の企業でも活用できる汎用性の高い雛形となっており、以下の規程がセットになっています。

- 就業規則(福利厚生関連条項)

- 慶弔見舞金規程

- 通勤手当支給規程

- 住宅手当支給規程

- 自己啓発支援規程

- 社宅管理規程

- 退職金規程

就業規則の新規作成や見直しの際に、ぜひご活用ください。

就業規則の福利厚生規定を作成・変更するときの注意点

テンプレートを活用する際にも、いくつか注意すべき点があります。これらを見過ごすと、将来の思わぬトラブルに繋がりかねません。

適用対象者の範囲を明確にする

規定する福利厚生が、正社員のみを対象とするのか、それとも契約社員やパートタイム・アルバイト従業員にも適用されるのかといった対象範囲を明確に記載しましょう。就業規則や福利厚生規程の中で 「従業員」という言葉が指す範囲をあらかじめ定義しておくことが、公平な制度運用の第一歩となります。

詳細条件は別規程に委任する

慶弔見舞金のように内容が多岐にわたる制度は、就業規則本則にすべてを記載すると内容が煩雑で冗長になりがちです。そのため、本則には「詳細は別途定める慶弔見舞金規程による」といった委任条項のみを記載し、具体的な内容は別規程にまとめるのがスマートな方法です。 このように規定を分けておくことで、制度に変更が生じた場合でも別規程の修正だけで対応できるため、メンテナンス性や柔軟性が大きく向上します。

不利益変更のリスクを正しく理解する

福利厚生制度を導入した後に、業績悪化や経営判断などを理由として、制度を廃止・縮小することは労働条件の不利益変更に該当する可能性があります。原則として、従業員の個別の同意なしに、こうした変更を行うことはできません。安易な変更は、従業員の不信感やモチベーションの低下を招き、労使トラブルの原因となることもあります。制度を導入する際は、将来の継続性や運用コストも十分に考慮した上で、慎重に判断する必要があります。

実態のない制度は記載しない

実際には運用していない制度を、見栄えや将来導入の予定があるといった理由で就業規則に記載することは避けましょう。就業規則に記載された内容は労働条件としての効力を持ち、会社は従業員に対してその制度を履行する義務を負います。そのため、実際に運用されていない制度を就業規則に記載すると、従業員との認識のズレがトラブルの原因になったり、不信感を招いたりする恐れがあります。

従業員代表の意見聴取も忘れずに

就業規則を作成・変更する際は、事業場の従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。この聴取にもとづく意見書と就業規則(変更)届を就業規則に添付して、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

福利厚生規定を整備し、従業員に選ばれる企業へ

就業規則における福利厚生の規定は、単なるルール作りではありません。それは、企業の方針や価値観を従業員に伝えるメッセージでもあり、働きやすい職場環境を作る上で欠かせない指針となります。今回ご提供したテンプレートを土台としながら、自社の理念や職場環境、従業員のライフスタイルに合わせて制度をカスタマイズし、誰もが制度の存在と内容を理解しやすいよう、規則として明文化することが重要です。整備された福利厚生を通じて従業員の安心感やエンゲージメントを高めることで、人材の定着につながり、長期的には企業の成長を支える原動力となるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

ADHDを理由とする退職勧奨は違法?退職勧奨時に取るべき行動を解説

ADHD(注意欠如・多動症)を理由に、退職を勧めたいと考えている人事担当者もいるでしょう。しかし、発達障害を根拠とした退職勧奨は法律上の差別にあたり、違法となる可能性があります。 …

詳しくみる国民年金へ切り替えるときに離職票がない場合はどうする?代用できる書類を紹介

国民年金へ切り替えるときに離職票がなくても手続き自体は可能です。代用できる書類を使用すれば切り替えられます。 ただ「どのような書類が離職票の代わりになる?」「代用した書類で切り替え…

詳しくみる従業員とは?派遣社員は含まれる?社員や職員との違いを解説

「従業員」や「社員 」、「職員」などは、普段何気なく使っている単語ですが、どのような違いがあるのでしょうか。 本記事では従業員の種類や、雇入れの際の手続き、加入する保険などについて…

詳しくみる外国人労働者の国別ではどこが多い?多い国の特徴や理由について解説

日本で受け入れられている外国人労働者数は、年々増加傾向にあります。 多くの外国人労働者は、国別でみると大半がアジア圏内であり、今後もアジア圏内のからの外国人労働者が増えるでしょう。…

詳しくみるリフレーミングとは?意味や効果、メリットを具体例を用いて解説

リフレーミングとは、物事や状況の見方を別の視点から捉え直すという心理学の用語です。ネガティブな事象も視点を変えることで、前向きな気持ちになったり、コミュニケーションを円滑にしたりす…

詳しくみる【テンプレ付き】身元保証書とは?目的や書き方、保証人や提出拒否にかかわる対応を解説

「身元保証書」とは、就活を行って採用が内定した人や新たに入社する予定の人に対して、会社が提出を依頼する書類です。 今回は、身元保証書についての概要や目的、身元証明書との違い、身元保…

詳しくみる

-e1762754602937.png)