- 更新日 : 2025年9月22日

フレックスタイム制の就業規則|ひな形・規定例をもとに記載事項や注意点を解説

フレックスタイム制は、従業員が日々の始業・終業時刻や労働時間を自主的に決定できる制度であり、ワークライフバランスの向上や生産性の向上といった効果が期待されます。この柔軟な働き方を適切に運用し、労使双方にとってメリットのあるものにするためには、就業規則の整備が不可欠です。

本記事では、フレックスタイム制に関する就業規則のポイントをわかりやすく解説します。フレックスタイム制の記載を含む就業規則のテンプレートもご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

そもそもフレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、一定の期間(清算期間)についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業時刻及び終業時刻を自主的に決定できる制度です(労働基準法第32条の3)。

この制度を理解する上で重要な要素は以下の通りです。

- 清算期間

労働者が労働すべき時間を定める期間のことで、最長で3ヶ月まで設定可能です。2019年の法改正により、従来1ヶ月だった清算期間の上限が3ヶ月に延長され、より柔軟な働き方が可能になりました。 - 総労働時間

清算期間内において労働者が労働すべき時間として定められた時間のことです。この総労働時間は、清算期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間(原則週40時間)の範囲内になるように設定する必要があります。 - フレキシブルタイム

労働者がその選択により労働時間を決定できる時間帯のことです。必ずしも始業と終業の両方に設ける必要はありません。 - コアタイム

労働者が1日のうちで必ず労働しなければならない時間帯のことです。コアタイムは必ず設けなければならないものではなく、コアタイムを設けない「スーパーフレックスタイム制(フルフレックスタイム制)」も可能です。 - 標準となる1日の労働時間

年次有給休暇を取得した際に、何時間労働したものとして賃金を計算するかの基準となる時間です。たとえば、標準となる1日の労働時間を8時間と定めた場合、有給を1日取得すると8時間分の賃金が支払われます。これは実労働時間の上限や下限を示すものではなく、あくまで計算上の基準です。

これらの要素を就業規則や労使協定で明確に定めることが、フレックスタイム制運用の第一歩となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

フレックスタイム制の導入時に就業規則の規定が必要な理由

就業規則は、職場のルールブックであり、労働契約の内容となるものです。フレックスタイム制という特殊な労働時間制度を適用するにあたって、その対象者や具体的な運用方法を就業規則に明記することで、以下の効果があります。

- 労働者への明確な周知

労働者が自身の労働条件を正確に把握し、安心して働けます。 - 労使間の紛争予防

制度運用に関する認識の齟齬やトラブルを未然に防ぎます。 - 法的根拠の確保

労働基準法が定める手続きを遵守していることを示し、適法な制度運用を担保します。

就業規則への規定がない場合、フレックスタイム制の有効性が認められない可能性があり、労働基準監督署からの是正指導の対象となることもあります。

フレックスタイム制を導入するための就業規則の法的要件

フレックスタイム制を導入する場合、事業場の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(労使協定)を締結する必要があります。

そして、この労使協定で定めた以下の事項は、就業規則にも必ず規定しなければなりません(労働基準法施行規則第12条の3)。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間とその起算日

- 清算期間における総労働時間

- 標準となる1日の労働時間

- コアタイム(設ける場合)

- フレキシブルタイム(設ける場合)

- 労使協定の有効期間の定め(清算期間が1ヶ月を超える場合 ※労働協約による場合を除く)

労使協定の内容をそのまま就業規則に盛り込むか、労使協定を参照する形で記載することも可能です。清算期間が1ヶ月を超える場合は、この労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。清算期間が1ヶ月以内の場合は届出は不要ですが、協定の締結自体は必要です。

厚生労働省も、フレックスタイム制の導入に関する詳細なガイドラインや、モデル就業規則を公開していますので、これらを参考にすることで、法的に求められる要件を網羅しやすくなります。

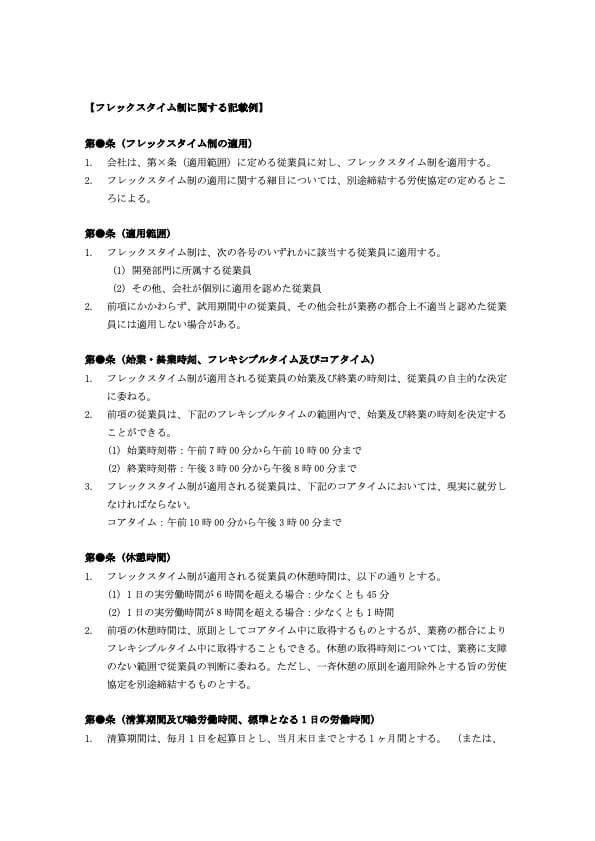

フレックスタイム制に関する就業規則のひな形・規定例

マネーフォワード クラウドでは、フレックスタイム制に関する記載を含む就業規則のひな形・規定例をご用意しました。ぜひダウンロードしてご活用ください。

フレックスタイム制に関する記載のポイントは、以下の通りです。

フレックスタイム制の適用

まず総則的な条文として、フレックスタイム制を適用する旨とその根拠となる労使協定について触れます。適用範囲については、別条項で具体的に定めるか、この条文内で「○○部の従業員」のように明記することも可能です。

適用範囲

フレックスタイム制を適用する従業員の範囲を明確にします。全従業員を対象とするのか、特定の部署や職種に限定するのかを記載します。また、適用除外とするケースも明記しておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。

始業・終業時刻、フレキシブルタイム及びコアタイム

従業員がいつからいつまでの間で始業・終業時刻を選べるのか(フレキシブルタイム)、そして必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)を具体的に定めます。フレキシブルタイムやコアタイムの時間帯は、企業の業務実態に合わせて設定します。

休憩時間

労働基準法で定められた休憩時間を確保する必要があります。フレックスタイム制では、従業員が日々の労働時間を変動させるため、休憩時間の取得方法も柔軟性を持たせることが一般的です。一斉付与の原則の適用除外には労使協定が必要です。

清算期間及び総労働時間、標準となる1日の労働時間

清算期間とその起算日、清算期間内に労働すべき総労働時間、そして「標準となる1日の労働時間」を明確に定めます。総労働時間は、法定労働時間の総枠を超えないように設定します。

時間外労働・休日労働

フレックスタイム制における時間外労働の考え方と割増賃金の支払いについて定めます。36協定の締結・届出が必須であることも明記します。

年次有給休暇の取得

年次有給休暇取得時の労働時間の扱いを定めます。「標準となる1日の労働時間」が基準となります。

遅刻・早退・欠勤の取扱い

フレックスタイム制特有の遅刻・早退の考え方、コアタイムがある場合の取扱い、清算期間での労働時間不足時の処理を定めます。

出張・研修等

事業場外での勤務で労働時間の把握が難しい場合の取扱いを定めます。

コアタイムなしの場合の就業規則の記載ポイント

コアタイムを設けないスーパーフレックスタイム制(フルフレックスタイム制)を導入する場合、就業規則の規定においては特に以下の点に留意が必要です。

コアタイムがない旨の明記

「第●条(始業・終業時刻、フレキシブルタイム及びコアタイム)」において、コアタイムを設けないことを明確に記載します。

フレキシブルタイムの範囲の明確化

従業員が1日のうちでいつからいつまで労働できるのか、フレキシブルタイムの範囲を具体的に定めます。この範囲が実質的な1日の勤務可能時間帯となります。

会議や共同作業に関するルールの検討

コアタイムがないため、会議の設定やチームでの共同作業が難しくなる可能性があります。就業規則本体で細かく規定するよりも、運用ルールとして別途定めることが多いですが、必要に応じて「会議は原則として午前○時から午後○時の間に設定するよう努める」といった努力義務や、「チーム内で事前に調整の上、業務に支障のないようにする」といった一般的な指針を就業規則に含めることも考えられます。

勤怠管理とコミュニケーションの重要性の強調

自己管理の度合いが高まるため、従業員自身による正確な勤怠打刻の徹底や、上司・同僚との積極的なコミュニケーション(業務報告、連絡、相談)がよりいっそう重要になります。これらの責務について、服務規律等で触れておくことも有効です。

休憩時間の取得ルールの明確化

コアタイムがない場合でも、労働基準法所定の休憩時間は必ず付与しなければなりません。休憩の取得タイミングについて、「業務の繁閑に応じて各自が適切に取得すること」といった一般的な規定に加え、長時間の連続勤務を防ぐための目安を社内ルールとして周知することも検討しましょう。

フレックスタイム制の就業規則に関してよくある質問

フレックスタイム制の就業規則に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

フレックスタイム制の導入時に就業規則を変更する場合の手続きは?

変更する就業規則について、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません(意見聴取義務)。聴取した意見は書面にまとめ、変更後の就業規則と共に所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

従業員の「合意」については、変更内容が労働者にとって不利益な変更に当たるか否かで対応が異なります。フレックスタイム制導入自体が直ちに不利益変更とは限りませんが、運用方法によっては実質的に労働条件が悪化すると判断される可能性もあります。

労働条件の不利益変更となる場合は、原則として個々の労働者の同意が必要です。ただし、変更に合理的な理由があり、変更後の就業規則を周知し、かつ変更内容が相当であると認められる場合には、個別の同意がなくとも変更が認められる余地があります(労働契約法第10条)。しかし、この判断は慎重に行う必要があり、トラブルを避けるためには、制度導入の目的や内容について従業員へ丁寧に説明し、理解と協力を得ることが極めて重要です。

コアタイムなしのスーパーフレックス・フルフレックスの規定は可能?

はい、可能です。コアタイムの設定は法律上必須ではなく、任意とされています。したがって、すべての労働時間をフレキシブルタイムとする、いわゆる「スーパーフレックスタイム制(フルフレックスタイム制)」も法的に認められています。この場合、従業員は清算期間内の総労働時間を満たす範囲で、日々の始業・終業時刻を完全に自由に決定できることになります。ただし、このような制度を導入する際には、就業規則や労使協定において、コアタイムを設けない旨を明確に記載する必要があります。

フレックスタイム制が「ずるい」と感じる人の対処法は?

フレックスタイム制に不公平感が生じる場合、制度理解の不足、運用ルールの不備、コミュニケーション不足などが原因と考えられます。対処法として、制度の丁寧な説明と目的共有、就業規則・運用ルールの明確化と周知徹底、透明性の高い勤怠管理、コミュニケーションの活性化、管理職の役割強化、公平な評価制度の確立、そして定期的な意見聴取と改善が重要です。真摯な対応で納得感のある環境を目指しましょう。

フレックスタイム制を成功に導くには就業規則が重要

本記事では、フレックスタイム制導入における就業規則の重要性と、その具体的な作成・運用ポイントを解説しました。就業規則への適切な規定は、法的リスクを回避し、従業員が安心して働ける環境を整備するための第一歩です。ぜひ本記事を参考に、専門家のアドバイスも得ながら、貴社に最適なフレックスタイム制を実現してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

勤怠管理と労務管理の違いとは?役割や業務内容、効率化する方法を解説

企業運営において、勤怠管理と労務管理はどちらも欠かせない重要な業務です。似ているように見えますが、両者には目的や業務範囲に明確な違いがあります。 本記事では、勤怠管理と労務管理の役…

詳しくみるブラック企業化を阻止するために!経営者が知っておくべき就業規則作成の4つのポイント

最近はブラック企業と呼ばれている企業がたくさん存在します。時にはメディアなどに取り上げられ、会社のマイナスイメージが発生してしまうこともあります。 また、ブラック企業では、従業員の…

詳しくみる裁量労働制とは?限定される適用対象とは?

裁量労働制とは何か? 裁量労働制とは、特定の業務について、「実労働時間にかかわらず、一定時間労働したものとみなす」制度です。 これまでの労働時間法制は、工場などで集団的に働く人のよ…

詳しくみる有給奨励日とは?違法になってしまうケースや注意すべきポイントを解説

「有給奨励日って何?」「会社が指定した日に有給休暇を取らなければならないの?」 上記のような疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。 有給奨励日は、企業が従業員に有給休暇の取得を推…

詳しくみる就業規則がない会社は問題あり?違法かどうかなど解説【テンプレート付】

常時10人以上の労働者を雇用している会社には、就業規則の作成が義務付けられています。従業員数が10人に満たない場合は就業規則を作成していなくても違法ではありません。しかし、可能であ…

詳しくみる退職代行を使っても有給消化はできる?退職金・ボーナスや有給買取についても解説

退職代行サービスを利用すれば、残っている有給休暇をしっかり消化して退職することも可能です。とはいえ、状況によっては有給消化が難しいケースもあるため、不安に感じている方も多いでしょう…

詳しくみる

-e1762754602937.png)