- 更新日 : 2025年9月22日

アルコールチェック義務化に対応した就業規則の記載例・サンプル|車両管理規程も紹介

2022年から始まったアルコールチェックの義務化。安全運転管理者を選任している事業所では、業務で自動車を使用する運転者へのアルコールチェックが必須業務となりました。この法改正を受け、「自社の就業規則でのアルコール関連規定は万全だろうか」「車両管理規程にもアルコールチェックについて記載すべきか」と悩む担当者様は少なくありません。

そこで本記事では、アルコールチェック義務化に完全対応するための就業規則のポイントを徹底解説します。アルコールチェック規定を含む就業規則のサンプルもご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

アルコールチェックの義務化とは

まずは、アルコールチェック義務化の基本を正確に理解しましょう。

対象となる事業所

アルコールチェックが義務付けられるのは、道路交通法に基づき「安全運転管理者」の選任が必要な事業所です。具体的には、以下のいずれかに該当する場合です。

- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している

- その他の自動車(トラック、営業車など)を5台以上使用している

安全運転管理者の義務

対象事業所の安全運転管理者は、以下の対応を確実に行う必要があります。

- 運転前後の確認

運転者の運転前および運転後に、酒気帯びの有無を確認する。 - 対面での確認が原則

確認は、原則として対面で行う。 - アルコール検知器の使用

運転者の酒気帯びの有無を、国が定めるアルコール検知器を用いて確認する(2023年12月1日より義務化)。 - 検知器の常時有効保持

アルコール検知器を、定期的なメンテナンス等により常に正常に作動する状態で保持する。 - 記録と保存

確認した内容を記録し、その記録を1年間保存する。

対象者は、営業職や配送職といった職種にかかわらず、「会社の業務として自動車を運転するすべての従業員」となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

就業規則のアルコールチェック規定の必要性

アルコールチェックを有効な業務命令として運用し、違反者に対して適切な措置をとるためには、就業規則への明記が不可欠です。

- 検査に応じる義務の明確化

就業規則に定めることで、従業員はアルコールチェックに応じる義務を負います。 - 懲戒処分の根拠

正当な理由なく検査を拒否したり、飲酒運転が発覚したりした場合に、就業規則が懲戒処分の明確な根拠となります。規定がなければ、違反者に対して毅然とした対応をとることが難しくなり、ルールが形骸化する恐れがあります。 - 企業の安全配慮義務の履行

企業には従業員に対する「安全配慮義務」があります。就業規則で飲酒運転の禁止を明確にうたうことは、この義務を果たす上でも重要です。

企業のアルコールチェック対応は、警察庁が管轄する「道路交通法」と、厚生労働省が示す職場の安全衛生に関する考え方に基づいています。両方の観点から、企業は従業員の飲酒運転を絶対に許さないという厳しい姿勢でルールを構築する必要があるのです。

厚生労働省のガイドラインと道路交通法のポイント

企業のアルコールチェック対応は、主に警察庁が管轄する「道路交通法」と、厚生労働省が示す職場環境の安全衛生に関する考え方に基づいています。道路交通法がチェックの具体的な方法や記録保存を定める一方、厚生労働省は職場の安全配慮義務の観点から、飲酒による労働災害防止を推進しています。これら両方の観点から、企業は従業員の飲酒運転を絶対に許さないという厳しい姿勢でルールを構築する必要があるのです。

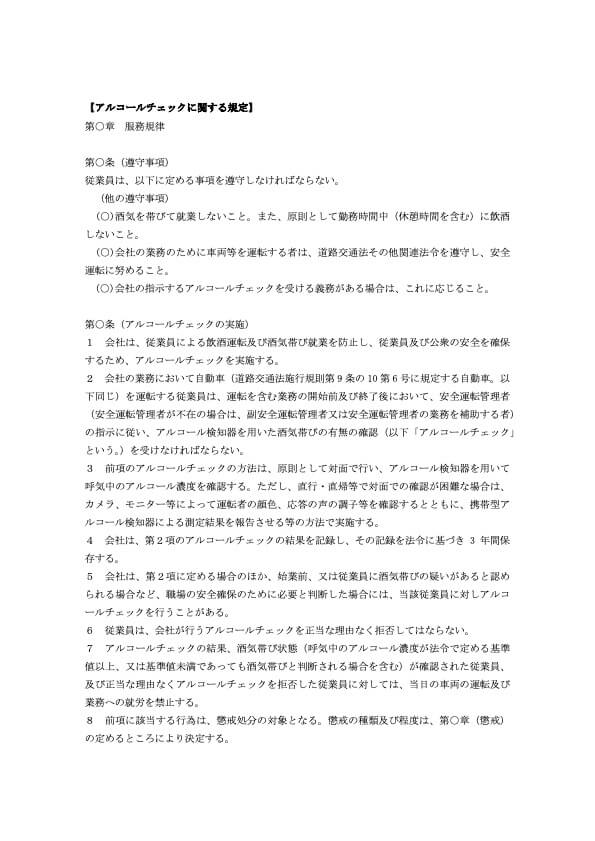

就業規則のアルコールチェック規定の記載例・サンプル

就業規則のアルコールチェック規定には、少なくとも以下の項目を盛り込むことが重要です。これにより、網羅的で実効性のあるルールとなります。

- 目的:飲酒運転防止と安全確保のため、という目的を明確にします。

- 対象者:業務で自動車を運転する従業員を対象とすることを明記します。

- 実施タイミング:運転を含む業務の開始前および終了後と定めます。

- 検査方法:対面でのアルコール検知器による確認を原則とし、直行直帰時の代替方法も記載します。

- 記録・保存:検査結果を記録し、1年間保存する義務を定めます。

- 検査拒否・アルコール検知時の措置:運転や就労を禁止し、懲戒処分の対象となることを明記します。

具体的な記載例については、さまざまなケースを想定した詳細な規定が必要です。そこで、本記事で解説した内容を網羅した就業規則のサンプルをWordファイルでご用意しました。以下のリンクからファイルをダウンロードし、就業規則の見直しの参考にしてください。

就業規則のアルコールチェック規定の運用ルールと注意点

就業規則のアルコールチェック規定を設けた後は、その運用が重要になります。現場で迷わないための具体的なルールと注意点を押さえましょう。

酒気帯び勤務の基準値

道路交通法上の飲酒運転の基準は呼気1リットルあたり0.15mg以上ですが、企業の安全管理においては、数値を問わず「少しでもアルコールが検知されたら運転禁止」とするのが絶対的な原則です。これは、企業の安全配慮義務を果たす上で極めて重要です。

直行直帰や出張時のアルコールチェック方法

対面での確認が困難な直行直帰や出張時には、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させ、その測定結果を報告させる方法が一般的です。その際、なりすましや不正を防ぐため、カメラやモニター等で運転者の顔色や声の調子を同時に確認することが、道路交通法施行規則で求められています。これらの方法をルールとして明確に定めておきましょう。

業務外(プライベート)の飲酒運転による懲戒処分

業務外の私的な行為であっても、飲酒運転で検挙されれば、会社の社会的信用を著しく毀損する行為です。就業規則の懲戒事由に「私生活上の非違行為であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき」といった規定があれば 、それを根拠に懲戒処分の対象とすることは可能です。

従業員が検査を拒否した場合の対応

アルコールチェックは正当な業務命令です。従業員が正当な理由なく拒否した場合、明確な命令違反として懲戒処分の対象となります。就業規則に「チェックを拒否した場合は懲戒処分の対象となる」と明記しておくことで、会社は毅然とした対応をとることが可能になります。

車両管理規程にもアルコールチェックの記載が必要

就業規則が「従業員」に対するルールであるのに対し、車両管理規程は「車両の管理・使用」に関するルールです。車両管理規程にもアルコールチェックの項目を設けることで、車両使用の前提条件としてアルコールチェックをクリアする必要があることを明確化できます。

第○章(使用者の遵守事項) 車両の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。 (略) ○ 就業規則第○章に定めるアルコールチェックを受け、酒気帯びでないことの確認を受けなければ、車両を運転してはならない。 (略)

このように、就業規則と車両管理規程の両方に規定することで、多角的に飲酒運転防止の網を張り、管理体制を強化できます。

就業規則のアルコールチェック規定は企業の必須義務

アルコールチェックに関する就業規則の整備は、もはや努力義務ではなく、企業が果たすべき必須の法的義務です。明確なルールを文書化し、全従業員に周知徹底することこそが、飲酒運転による悲劇から会社と従業員の双方を守る最善の策となります。

まずは本記事でご紹介した記載例を参考に、自社の実態に合わせた規定を作成してみてください。その上で、最終的には社会保険労務士や弁護士といった専門家に相談し、法的に万全な体制を整えることを強くおすすめします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

【日報テンプレ付】建設業で使う作業日報とは?エクセルで作成する方法を解説

建設業では、現場の管理者は日々の業務の進捗状況や課題を把握する必要があります。作業日報は、そのために不可欠な記録です。 かつて作業日報は、紙の用紙に手書きで作成するのが一般的でした…

詳しくみる労働基準法第62条とは?18歳未満の重量物の制限や労災認定もわかりやすく解説

労働基準法第62条は、重量物を取り扱う業務について年少者(18歳未満)の就業を制限し、労働者の安全を守るための規定です。これは年少者が過度に重い物を扱うことで生じる腰痛などの健康被…

詳しくみる雇用保険料の端数処理とは?具体例や切り捨て、切り上げルールを解説

雇用保険料の計算において生じる端数処理は、経理や給与計算を担当する方にとって、常に正確さが求められる作業です。ここでは、雇用保険料の端数処理に関するルールや具体的な計算方法をわかり…

詳しくみる一人暮らし向け社宅のメリット・デメリットは?導入のポイントを解説

一人暮らし向け社宅の導入は、企業と従業員双方に大きなメリットをもたらします。福利厚生の充実により企業イメージを向上し、採用活動が有利になります。従業員側にも転居手続きの簡素化やコス…

詳しくみる育休から復帰せず退職したら給付金の返金は必要?伝え方も解説

育休から復帰せずに退職した場合、過去に受け取った育児休業給付金を返金する必要はありません。 ただし、不正受給とみなされる場合は、返金を求められる可能性があります。 そこで本記事では…

詳しくみる【テンプレ付】労働者名簿の履歴はどこまで書けばいい?

労働者名簿の「履歴」については、法的に明確な記載範囲の定めはありません。そのため、記載する内容や範囲は会社の判断に委ねられています。 労働者名簿で記載することが多い履歴の内容 労働…

詳しくみる

-e1762754602937.png)