- 更新日 : 2025年12月8日

就業規則への副業禁止の記載例|違法?書いてない場合は?許可制のポイントも解説

働き方の多様化が進む現代において、副業への関心が高まっています。従業員にとっては収入増加やスキルアップの機会となる一方、企業にとっては情報漏洩や本業への支障といったリスクが懸念されます。そのため、就業規則で副業に関するルールを明確に定めることが重要になっています。

本記事では、就業規則における副業禁止の実務上のポイントを、具体的な記載例やサンプルを交えながらわかりやすく解説します。

目次

就業規則に副業規定が必要な理由

副業に関するルールを就業規則に明記することは、企業と従業員双方にとって多くのメリットがあります。

企業側の視点

企業が副業を制限または禁止する主な理由は以下の通りです。

- 本業への専念義務の確保

従業員が副業に時間を取られ、本業の業務遂行に支障が出る(疲労によるパフォーマンス低下、遅刻・欠勤、事故、業務災害の発生など)ことを防ぐ。 - 企業秘密・ノウハウの漏洩防止

従業員が副業先で、自社の機密情報や独自の技術・ノウハウを漏らしてしまうリスクを回避する。 - 競業避止

従業員が競合他社で働く、あるいは競合する事業を自ら行うことで、自社の利益が損なわれる事態を防ぐ。 - 企業秩序の維持・信頼性の確保

従業員の副業の内容によっては、企業の社会的信用やブランドイメージを傷つける可能性があるため、これを未然に防ぐ。 - 安全配慮義務の履行

過度な長時間労働による従業員の健康阻害を防ぐ観点からも、副業の状況を把握し、必要に応じて制限することが求められる場合があります。

これらのリスクを未然に防ぎ、企業秩序を維持するためには、就業規則で副業に関する明確なルールを定めておくことが重要です。

従業員側の視点

従業員にとっても、副業に関するルールが明確であることは重要です。

- 何が許容され、何が禁止されるのかが明確になる

副業のルールが曖昧な状態では、従業員は「この副業は大丈夫だろうか?」と不安を感じながら行動することになります。ルールが明確であれば、安心して本業にも副業にも取り組めます。 - トラブルの未然防止

どのような場合に懲戒処分の対象となるのかが事前にわかるため、無用なトラブルを避けられます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

就業規則の副業禁止の法的効力と違法性

副業に関するルールを就業規則に設ける際には、その法的な有効性や、どのような点に注意すべきかを理解しておくことが極めて重要です。

副業禁止は違法?

「副業禁止は違法」とは一概には言えません。労働者は労働時間外は基本的に自由であり、職業選択の自由もあります。企業が不合理な理由で副業を全面的に禁止することは、裁判で無効と判断される可能性があります。しかし、企業が副業を制限することに合理的な理由があれば、その規定は有効と判断されやすいでしょう。重要なのは、その「合理的な理由」が何かという点です。

副業禁止が認められやすい場合は?

裁判例などから、以下のような場合には副業禁止・制限の合理性が認められやすい傾向にあります。

- 本業の労務提供に具体的な支障が生じる場合

- 企業の業務上の秘密が漏洩する具体的な危険性がある場合

- 副業が自社と競合し、企業の正当な利益を害する場合

- 副業の内容が公序良俗に反するなど、企業の社会的評価を毀損する場合

これらの要素を考慮せず、ただ「副業はダメ」というだけでは、法的なリスクが伴います。

副業規定は就業規則のどこに書いてある?

就業規則の中で副業に関する規定がどこに記載されているかは、企業によって異なります。一般的には、「服務規律」の章や、独立した「副業・兼業」の章に定められていることが多いでしょう。服務規律や従業員の遵守事項、普通解雇や懲戒解雇の事由に、副業を禁止する規定が記載されていることもあります。目次を確認したり、服務、遵守事項、解雇や懲戒解雇などの関連した章を注意深く読んだりすることで確認できます。不明な場合は、人事労務担当者に聞くのがが確実です。

副業禁止と就業規則に書いてない場合はどうなる?

就業規則に副業禁止規定が明確に「書いてない」場合、原則として従業員は副業を行うことが自由であると解釈されます。

しかし、規定がないからといって無制限に許されるわけではありません。

- 企業側のリスク

従業員の副業を把握・管理できず、本業への支障や情報漏洩のリスクが高まる可能性があります。 - 従業員側のリスク

本業への支障が大きい、企業に損害を与えるといった業種や働き方での副業は、たとえ明確な禁止規定がなくても、信義則上の問題や職務専念義務違反で企業側から何らかの措置(注意指導、場合によっては懲戒処分)が取られる可能性があります。

トラブルを避けるためにも、企業側は自社の状況に合わせたルールを整備し、従業員側も副業を行う際には本業に影響が出ないよう配慮することが重要です。

就業規則で副業禁止を定める方法

実際に就業規則に副業禁止を定めるにあたって、どのようなアプローチがあるのか、参考となるモデルや具体的な例の考え方を見ていきましょう。

厚生労働省のガイドラインやモデルを確認する

厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」や「モデル就業規則」を公表しており、原則として副業・兼業を容認する方向性を示しています。具体的には、従業員からの届出に基づき、企業秘密の漏洩や競業避止、労務提供上の支障などがない限りは認めるというスタンスです。ただし、これはあくまでモデルであり、各企業は自社の実情に合わせて規定を定める必要があります。

副業規定のパターンを検討する

副業に関する規定は、一律に禁止するだけでなく、企業の状況や方針に応じてさまざまなパターンが考えられます。

- 全面禁止:最も厳しい制限ですが、その合理性を企業側が立証する必要があり、裁判などでは無効と判断されるリスクが高いです。

- 原則禁止・許可制:企業が事前に副業内容を審査し、可否を判断します。多くの企業で採用されやすい現実的な選択肢です。

- 原則容認・届出制:従業員からの届出を基本とし、問題がある場合に限り企業が禁止します。

- 原則容認・一部許可制:届出制を基本としつつ、特定の条件に該当する副業のみ許可を要するといった柔軟な対応も可能です。

これらのパターンを参考に、自社の方針に最も適した形を検討しましょう。

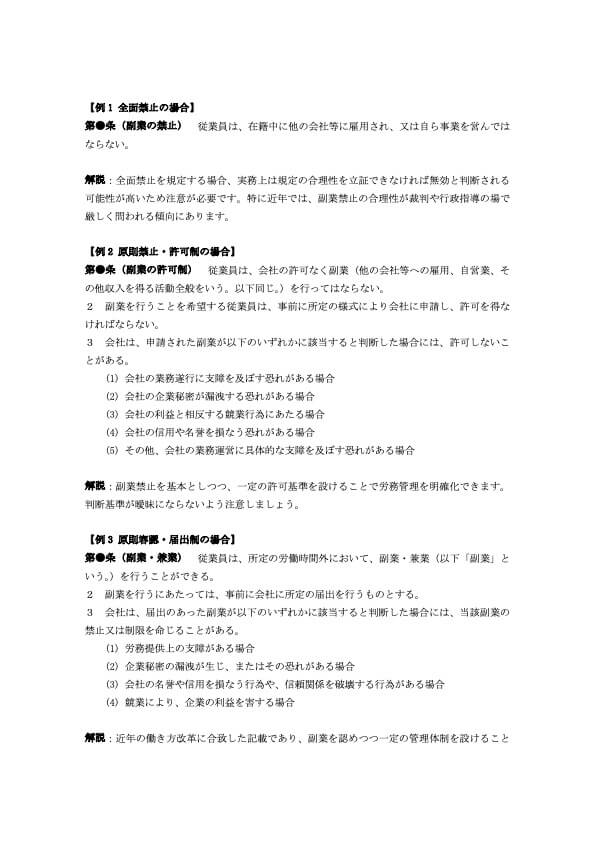

就業規則の副業禁止の記載例・サンプル

具体的な副業規定の条文例は、言葉遣い一つで法的な解釈が変わることもあり、慎重な作成が求められます。ここでは、さまざまなパターンを網羅した副業禁止の記載例をご用意しました。以下よりダウンロードして、就業規則作成・見直しの参考にしてください。

就業規則の副業禁止に違反した場合の措置

副業規定に違反した場合にどのような措置が取られるのかを、就業規則の懲戒規定と関連付けて明確にしておく必要があります。無許可での副業や、条件に違反した副業を発覚した場合、事実確認を十分に行った上で、注意指導から、悪質な場合や注意しても改めない場合には懲戒処分(けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇など)に至る可能性があることを示します。

ただし、裁判などでは処分の妥当性は慎重に判断されるため、いきなり重い処分を下すことは無効と判断されるリスクが伴います。懲戒処分を行う場合は、違反の態様、会社の被った損害、従業員の反省度合いなどを総合的に考慮し、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。

就業規則で副業を許可する場合のポイント

副業を許可制にする場合、企業は従業員の副業内容を事前に把握し、リスクをコントロールできるメリットがあります。一方で、許可基準が曖昧だったり、運用が不公平だったりすると、従業員の不満やトラブルの原因になりかねません。許可基準を就業規則に具体的に明記し 、申請手続きや判断プロセスも明確にしておくことが重要です。

就業規則で自社に最適な副業ルールを整備しましょう

副業に関する就業規則の整備は、企業の規模や業種、企業文化によって最適な形が異なります。本記事で解説した法的有効性、厚生労働省のモデル、具体的な規定のパターン、そして運用上の注意点を踏まえ、自社にとって何が最も重要かを検討してください。

副業の規定を作る際には、従業員の多様な働き方を尊重しつつ、企業の健全な運営を守るバランスの取れたルール作りが求められます。副業規定の作成や見直しに際しては、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

病気を理由に退職勧奨できる?事前に行うべき具体的な支援も紹介

Point病気を理由とした退職勧奨の進め方と注意点病気を理由とする退職勧奨は法的制限がなく可能ですが、休職期間の付与やリハビリ出勤といった「復職支援」を尽くした上で、強制力のない「…

詳しくみる農地の無断転用で必要な始末書の書き方は?無料テンプレートつき

農地の無断転用が発覚した場合には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。当記事では、農地の無断転用に対して必要となる始末書について、書き方や記載事項などを解説します。無断転用に…

詳しくみる外国人労働者が差別と感じる対応とは?事例や企業がすべき取り組みを紹介

不公平な待遇や暴力、言葉の壁による孤立などの問題は、外国人労働者が差別に感じやすいポイントです。 本記事では、外国人労働者が差別と感じる具体的な事例や、実際の裁判例を紹介し、企業が…

詳しくみる従業員は異動を拒否できる?就業規則を根拠とした企業の対応策

従業員への人事異動は、組織活性化や人材育成に不可欠な経営判断です。しかし、従業員から「異動を拒否したい」と言われた場合、企業はどう対応すべきでしょうか。実は、その可否を判断する上で…

詳しくみる退職勧奨はパワハラになる?該当する事例と3つの対処法

「退職勧奨をしなければならないが、パワハラにならないだろうか」「パワハラにならないための対策を知りたい」 このように悩む方もいるのではないでしょうか。 退職勧奨自体は違法ではありま…

詳しくみる就業規則の意見書とは?記入例や異議ありの場合の対応を解説

賃金や労働時間、休日などについて定めた就業規則は、企業と従業員双方にとって大切なものです。また、就業規則の作成や変更の際には、従業員の意見を聴くことが求められています。 当記事では…

詳しくみる

-e1762754602937.png)