- 更新日 : 2025年7月9日

自己肯定感とは?低い人の特徴や高める方法、仕事での人材の育て方を解説

自己肯定感は、現状の自分を認め、長所だけではなく短所も含めたありのままの自分を肯定する感覚をいいます。友人関係の構築や仕事など、さまざまな面で人の行動に影響を与えます。

ここでは、自己肯定感の高い・低いがもたらす影響を解説するとともに、職場で自己肯定感が低い社員を育てるポイントについて紹介します。

目次

自己肯定感とは?

自己肯定感とは、ありのままの自分を肯定する感覚のことをいいます。ここでは、意味と、社員が自己肯定感を持つ重要性を解説します。

自己肯定感の意味

自己肯定感とは、自分の存在そのものを欠点も含めて認める感覚のことで、自分自身の「今の状態」を認め、人と比べることなく、現状を前進させるための原動力となります。自分が何を考え、何を感じているのか、そのままの自分を認め、自分は価値のある存在だと思える心の状態をいいます。

自己肯定感を高める重要性

自己肯定感が世間で注目されるのは、自己肯定感の高い・低いが、その人のパフォーマンスに影響すると考えられているからです。学校生活や友人関係だけではなく、職場など、あらゆる物事に前向きに取り組むためには、自己肯定感は必要となります。

自己肯定感が高い状態であれば、自身の長所だけではなく、短所を冷静に見ることができます。自分のことを好意的に受け止められるからこそ、たとえ仕事で難しい課題に直面したとしても、他力本願や他人のせいにしたりせず、物事の解決に向けて取り組むことができるのです。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック

人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。

40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。

給与計算ミスを防ぐ60のチェックリスト<完全版>

給与計算ミスの発生を防ぐため、雇入れ直後・異動直後などのシーン別に確認すべきポイントを完全保存版・チェックリストとしてまとめました。

起こりやすいミスの傾向についても解説していますので、ぜひ業務にお役立てください。

従業員情報の一元管理を実現する方法

従業員情報の収集や転記、複数システムの情報更新など「従業員情報の管理」が複雑になっていませんか?

この資料では、従業員情報の管理でよくあるお悩みとマネーフォワード クラウド人事管理を活用した業務改善方法を紹介します。

自己肯定感が高い人の特徴

自己肯定感が高い人は、物事に前向きであり、自信に満ちています。そして、物事をポジティブにとらえるだけではなく、客観的に現状を見つめることができ、仕事でもプライベートでも前向きな姿勢で行動することができます。転職する際にも、物事をポジティブにとらえる姿勢があったほうが、高い評価を受ける可能性が高くなるでしょう。

自己肯定感は、日々の習慣や周囲からの言動によって高めることができますが、逆に低くなることもあります。ここでは、自己肯定感が高い人の特徴を紹介します。

失敗を恐れずにチャレンジできる

自己肯定感が高い人は、失敗を過度に恐れません。失敗したとしても、「次に挑戦すればいい」「改善してまたチャレンジすればいい」と前向きに考えます。そのため、仕事で新しいタスクを与えられたとしても、怖気づくことなく果敢に挑んでいけます。

また、失敗を成長の糧にすることができるのも、自己肯定感の高い人の特徴です。新しい経験を積むことは、成功の可否に限らず、次のチャレンジに活かすことができます。そのため、成長のチャンスを多く得られる可能性が必然的に高くなります。自己肯定感が高い人はチャレンジ精神が強いため、達成感も高くなるでしょう。

失敗したときも客観的に原因を振り返ることができる

自己肯定感が高い人は、失敗を他人のせいにせず、原因を客観的に振り返ることができます。自分の良い部分も悪い部分も受け入れているため、自分の能力を過度に評価せず、冷静に「何が足りなかったか」と課題と向き合うことができるのも特徴です。

改善点を自分で客観的に考えることができるため、失敗を成功に結び付けるための行動に映せます。たとえチャレンジが失敗に終わったとしても、モチベーションが高い状態を保つことができるでしょう。

ストレスやプレッシャーに強い

自己肯定感が高い人は、ストレスや不安に強いといった特徴があります。自分の状態を信じることができるため、精神的に安定しており、結果として高いパフォーマンスを発揮することができます。

自分の考えや意見を周囲に恐れずに伝え、周囲との信頼関係を構築できるのも、プレッシャーやストレスに強い要因の一つといえるでしょう。他人に振り回されたり、他者の評価に頼りすぎたりしないため、人の意見に流されないのも特徴です。

健全な人間関係を構築できる

自己肯定感が高い人は、周囲のフィードバックを冷静に受け止めることが可能です。なにか欠点や改善点を指摘されたとしても、過度に傷つくことなく、建設的に考えることができます。また、ありのままの自分の価値を認識しているため、他者に対しても同じように接することができます。

自己肯定感が低い人の特徴

自己肯定感が低い人は、自分に自信がなく、他者と比較して落ち込んでしまうといった特徴があります。仕事でも、不得意な分野では怖気づいてしまう傾向が見られ、失敗を恐れ、チャレンジすることが少なくなります。プライドが高い人や責任感のない人は、ネガティブな評価を受け入れることができない自己肯定感が低い人の一例といえるでしょう。

他者からの評価を過度に気にする

自己肯定感が低い人は、自分に自信がないあまり、他人からの評価を過度に気にする傾向があります。ゆえに、「周りから認められたい」という欲求が強くなり、課題解決などの本質を追求するより、他人の評価に依存し、評価されるための行動が多くなります。

評価を求めるのは多くの人に共通することですが、あまりにも他者の評価を重視してしまうと主体性が乏しくなります。その結果、自分で決断するべき状況でも、周りの目が気になり適切な判断が下せなくなります。こうした状態では、重要なプロジェクトでのリーダーを任せるのは困難です。

しょっちゅう他人と比べてしまう

自己肯定感が低い人は、他人と自分を比較してしまう傾向があります。これは、自分に自信が持てないため、評価軸を「他者と比べて優れているかどうか」という点に置いてしまうからです。

職場で同期同士が競い合うことや、目標とする上司を持つことは悪いことではありません。しかし、他人が評価軸となることで、「なんで自分はできないんだと」自己嫌悪に陥り、仕事のモチベーションが低下してしまう恐れがあります。また、ノルマが厳しい職場では、目標達成できないことで劣等感を抱いてしまったり、昇級した同期に対して嫉妬してしまったりということが考えられます。

新しいことや難しいことにチャレンジしようとしない

自己肯定感が低いと、失敗がトラウマとなり、新しいことや難しいことにチャレンジしようとしなくなります。なぜなら、自分の行動や考えに自信が持てず不安を感じるため、失敗を恐れたり、他者からの評価を気にしたりしてしまい、難しいことに挑戦する勇気が持てなくなってしまうからです。

他者と比較して優秀な自分を保っているため、少しの失敗やミスで深く落ち込むことがあります。失敗した際に原因を他人のせいにするようなことがあれば、周囲の人と良好な関係は築けません。これではますます自分に自信がなくなり、悪循環に陥ってしまう可能性があります。

自己肯定感が低い原因

自己肯定感が低くなる背景には、他者からの言動や自分自身の過去の行動が関係しています。子ども時代の経験が原因で自己肯定感が低くなった人もいれば、大人になってから低くなってしまうケースもあります。

自己肯定感の低さの背景には、外部的な要因があることがほとんどです。強いコンプレックスや過去のトラウマ、信頼していた人に否定された経験が原因であることは少なくありません。

子ども時代にやりたいことが制限されていた

子ども時代の経験が自己肯定感の低さにつながっているケースは少なくありません。子どものときに好奇心を制限されてしまうと、達成感を得る機会が少なくなり、自分に自信が持てなくなります。「やらなかったこと」を正当化するための心理が働き、ネガティブな思考が身につくこともあるでしょう。

日常的に不適切な扱いを受けた

日頃から意見を聞いてもらえなかったり、否定されたりする経験をしていると、それが「当たり前」となってしまい、頭のなかに「自分が悪い」というネガティブな思考が生まれてしまいます。子ども時代に親に誉めてもらったことがない、恋人から酷い扱いを受けていたなど、そうした経験が積み重なり、自己肯定感が下がってしまうのです。

権力のある人から不適切にジャッジをされた

職場でのパワハラなど、ハラスメントも自己肯定感の高低に影響を与えるでしょう。上司から仕事で理不尽に怒られたりすると、「自分はできない」という思い込みが生まれます。不適切なジャッジで自分の感覚を信頼することができなくなれば、自己信頼感が低くなり、自信がないまま他人の評価に依存するようになります。これでは、ありのままの自分を好意的に受け入れることは困難です。

新人時代など、スキルが未熟な段階で、十分な教育体制が整っていないにも関わらず、叱責する上司の元で過ごすなど、職場環境が背景にあって、自己肯定感が低くなることがあります。パワハラをする人も、弱い自分を見せないように相手を威圧し、自分を正当化し、相手の評価を落とそうとする人です。自分の感情をコントロールできず、他人のせいにしてネガティブに考えるところなどは、自己肯定感が低い人の特徴といえるかもしれません。

自己肯定感の高低が仕事に与える影響

自己肯定感は、その人の自信を高めるとともに、挑戦心を刺激し、仕事のモチベーションを向上させる原動力となります。職場で自己肯定感が高い社員がいるときの、企業にもたらすメリットを紹介します。

課題解決に主体的に取り組む

自己肯定感が高い人は、失敗を他人のせいにせず、本質的な原因を探求する人です。そのような人は、課題が発生した際に「自分がダメだからだ」と落ち込まず、「なぜダメなのか」を建設的に考えることができます。そのため、プロジェクトがつまづいたときであっても、課題解決に向き合うことができるのです。

高い目標を達成しようとする

自己肯定感は、より難しい目標達成に向かってチャレンジする意欲を刺激し、パフォーマンスを上げてくれます。自信があるため、高い目標を課せられても、会社からの期待に応えようと素直に受け取ることができるのです。自己肯定感が高い社員に対して目標設定をする際には、ストレッチした目標を設定してみると良いでしょう。

新しいことにチャレンジしようとする

失敗を恐れないため、新しい業務や分野にチャレンジする意欲に溢れています。そのため、新しい部署に異動した際は、異動の背景を理解し、業務に主体的に取り組むことができます。また、新たなプロジェクトに参加する際なども、目的や背景を理解した上で、自分の役割を果たそうと努めます。

自己肯定感を高める方法や習慣

自己肯定感は、ありのままの自分を肯定することで、高めることができます。最初は、感覚的に受け入れられないと感じるかもしれません。しかし、自己を肯定するという体験が積み重なることで、自己肯定感は高まっていきます。他人の評価に左右されず、日々の言動や小さな成功を肯定するようにするのが良いでしょう。

自分の現状を受け入れる

自己肯定感を高めるために、自分の現状を把握し、受け入れることから始めましょう。自分の現状を客観的な視点から把握するためには、紙に書き出すという方法が効果的です。

悩んでいることや不安に思っていることを書き出すことで、「自分はこんなことを考えているのか」と、自己理解につながります。不安や不満の正体を冷静に見ることで、自身の思い込みや、過小評価している部分に気づくことができるでしょう。

日々の言動を肯定するように意識する

自分の日々の行動を肯定することで、「自分には価値がある」と思えるようになります。最初は小さなことでかまいません。「お昼ご飯にはアレが食べたい」と思いつけば、実行してみましょう。また、自分ががんばったことを紙に書き出し、1日の終わりに「おつかれさま」と労わってみるのも良い方法です。

環境や仕事を整える

職場で新しいことにチャレンジするには、周囲からのサポートや理解を得ることが重要です。もし、現状の職場環境が自分に合っていないと感じる場合には、転職などを視野に入れて考えてみるのも良いでしょう。会社に自分の仕事に対する要望を伝え、部署やチーム異動について相談してみる方法もあります。

失敗を否定しない

どんなに能力が高い人でも、失敗はします。失敗した際は、「自分がダメだった」と否定するのではなく、「何が悪かったのか?」と次への改善点を探す視点に切り替えて考えてみましょう。もちろん、自身の能力が足りなかったということもあります。その場合には、能力を伸ばす意識に切り替えることが大切です。

失敗した際、「自分がダメだから失敗した」という曖昧な判断は自己肯定感を下げてしまいます。失敗した原因を受け入れ、自己を否定せずに次に活かすことが、自己肯定感を上げることにつながります。

会社で自己肯定感が低い社員はどう育てる?

組織内に自己肯定感が低い社員がいる場合には、日頃の対話やコミュニケーションのなかで社員の意見を肯定するなど、承認行動を通じて自己肯定感を育むことで、自己肯定感を高めることが可能です。その際、1on1など、リラックスして話せる場を用意するのも良いでしょう。

また、ポジティブな評価は積極的にフィードバックし、情報共有に努めることも大切です。マネジメント層が積極的に取り組むことで、社員の自己肯定感を育む社風を醸成することができます。

対話やコミュニケーションを心がける

自己肯定感を育むには、社員自身が「相手に理解してもらえた」と感じることが重要です。職場での対話やコミュニケーションは、部下に承認されているという実感を与えます。朝の15分やランチミーティングなど、定期的にコミュニケーションをとる機会を設けましょう。また、1on1ミーティングのように、評価から離れ、部下の話に耳を傾ける場を持つのも良いでしょう。

自分の持つ情報をアウトプットし組織内の共有を行う

部下の自己肯定感を育むためには、主体的に判断し行動できる環境も重要です。役割が曖昧な職場では、業務の判断に対して迷いが生じるため、部下の抱えるストレスが大きくなります。チームの目標や個人の目標など、上司が明確にアウトプットを行うことで、部下は「何をやるべきか」が理解できます。主体的に行動した結果が評価されれば、自己肯定感の向上につながります。

部下の良い点をしっかり承認する

日頃からこまめなフィードバックを心がけましょう。部下の良い行動や意見について、ポジティブな反応を返すと、社員は安心します。面と向かって承認するほか、社内チャットなどテキストで承認を表すのも効果的です。

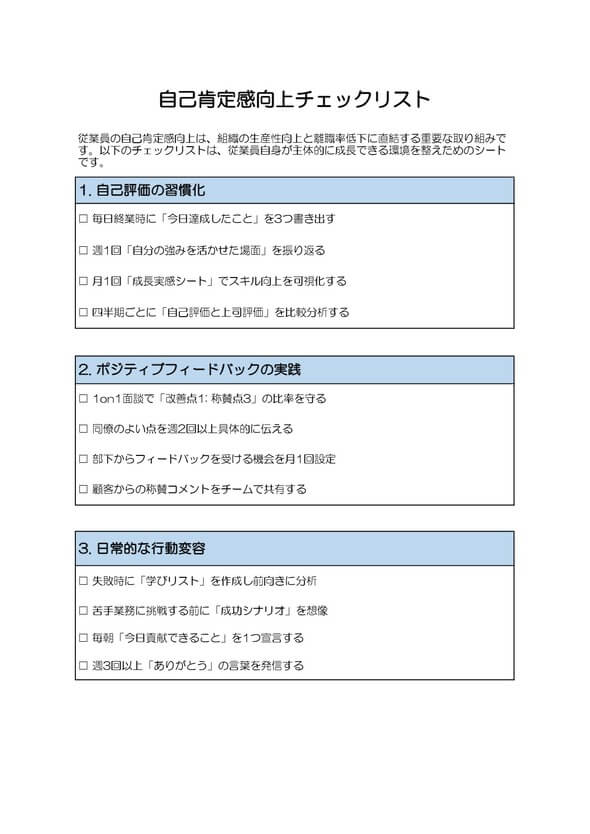

自己評価シートのテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

自己肯定感の醸成は仕事面での成長につながる

自己を認めるという自己肯定感があることで、社員は不安や心配を恐れずに新しいことにチャレンジすることができます。失敗したとしても、課題解決に向けて取り組む姿勢は、仕事面での成長をもたらしてくれます。

部下が他人の評価ばかり気にしている、失敗を引きずっているというような場合には、過去の成功体験や行動を認めるなど、ポジティブなフィードバックをするように心がけましょう。

自己肯定感の論文を含め、自己肯定感についてより詳しい方はこちらの記事もご参考ください。

【HR Journey】自己肯定感の基礎知識-高める方法・チェックリスト

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

農地の無断転用で必要な始末書の書き方は?無料テンプレートつき

農地の無断転用が発覚した場合には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。当記事では、農地の無断転用に対して必要となる始末書について、書き方や記載事項などを解説します。無断転用に…

詳しくみる社員証を紛失した時の対応方法は?始末書の書き方、例文、無料テンプレートつき

社員証を紛失した場合、速やかに上長や人事部門に報告し、指示に従って対応することが重要です。一般的な対応として、紛失の経緯や状況を説明し、始末書を提出することが求められます。 本記事…

詳しくみる退職勧奨と諭旨解雇の違いとは?条件や正しい手続きの流れを解説

退職勧奨と諭旨解雇の違いについて、理解できていないと感じる方もいるのではないでしょうか。 本記事では、退職勧奨と諭旨解雇の基本的な違いや特徴を整理し、それぞれの概要をわかりやすく解…

詳しくみる内部告発があった場合の対応フローとは?無料テンプレートつき

内部告発が発生した場合、どのようなフローで対応したらよいか、わからないという方もいることでしょう。本記事では、内部告発の基本的な定義から、告発を受けた場合の具体的な対処法、再発防止…

詳しくみる辞令とは?拒否したら?意味や法的効力、テンプレートを基に書き方を解説

企業は人事権の行使として人事異動を行い、辞令を交付します。宮仕えの身である会社員にとって、自分のキャリアだけでなく、家族の生活にも大きな影響を与えるため、辞令の交付は一大行事として…

詳しくみる一人暮らし向け社宅のメリット・デメリットは?導入のポイントを解説

一人暮らし向け社宅の導入は、企業と従業員双方に大きなメリットをもたらします。福利厚生の充実により企業イメージを向上し、採用活動が有利になります。従業員側にも転居手続きの簡素化やコス…

詳しくみる