- 更新日 : 2025年7月10日

厚生年金保険料の計算方法 – 賞与も計算の対象?

厚生年金は大切な社会保険であり、企業などに勤めている方が加入しています。将来の年金のために厚生年金保険料の支払いが求められ、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率を掛け合わせて算出されます。毎月の給与からだけでなく、賞与からも厚生年金保険料の支払いが生じるのです。この記事では厚生年金保険料の計算方法について解説します。

目次

厚生年金保険料はどう決まる?計算方法

厚生年金保険料はどのように決まるのでしょうか。まずは、厚生年金の概要から整理してみましょう。

厚生年金とは?

厚生年金は企業などに勤務している方が、国民年金と合わせて加入する公的年金です。厚生年金保険の加入対象は適用事業所と呼ばれる厚生年金保険に加入している企業に、常時使用される70歳未満のすべての方です。

例えば、外国人であったとしても条件を満たしていれば、厚生年金保険に加入しなければなりません。もし、試用期間中であっても加入条件を満たせば入社日から加入の義務が生じます。パートやアルバイトとして働く方でも、雇用期間・賃金月額・1週間の所定労働時間・1カ月の所定労働日数などの条件を満たしていれば厚生年金に加入します。

国民年金との違いについて

そもそも、国民年金とは日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する公的年金です。日本の公的年金制度は国民年金と厚生年金の2階建て構造になっており、企業などに勤めている方は2つの公的年金に加入します。

つまり、厚生年金保険に加入した場合には、国民年金と厚生年金保険の保険料を合わせて納付するため将来受け取れる年金額が厚めになっているのです。

なお、以下の記事で 厚生年金について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

厚生年金保険料の計算方法

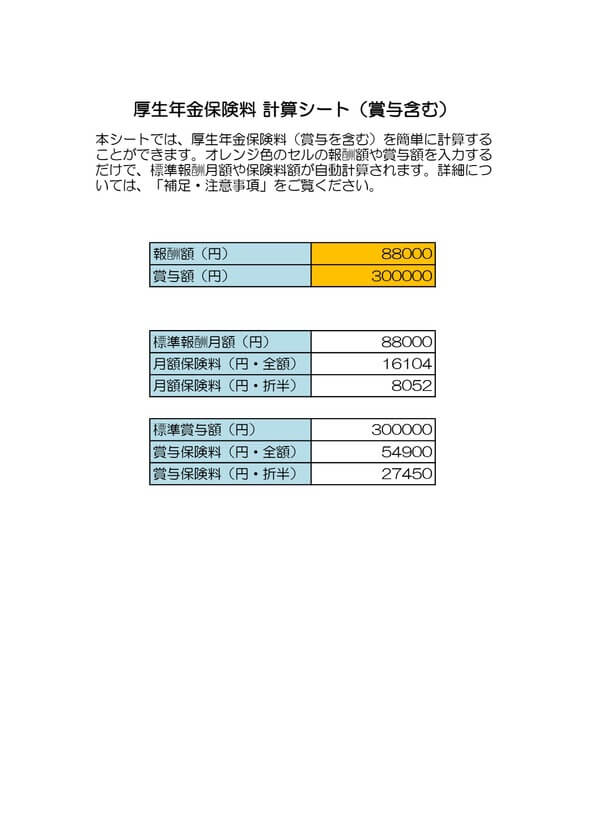

厚生年金の毎月と賞与の保険料は、以下の計算式で算出できます。

賞与の保険料額=標準賞与額×保険料率

厚生年金保険の保険料は標準報酬月額と標準賞与額に共通の保険料率を掛けて計算され、事業主と被保険者の折半による支払いが必要です。保険料率は段階的な引き上げが行われていましたが、2017年9月を最後に引き上げが終了し、令和4年の現在では18.3%に固定されています。なお、標準報酬月額と標準賞与額の考え方については後述します。

- 計算例1:標準報酬月額が36万円の場合

例として、月々の給与より算出された標準報酬月額が36万円の場合の計算方法を見てみましょう。36万円×18.3%=6万5880円

6万5880円÷2=3万2940円保険料は事業主と被保険者で折半されるので、3万2940円の支払いが生じます。

- 計算例2:標準賞与額が60万円の場合

続いて、賞与より算出された標準賞与額が60万円のケースを計算してみましょう。60万円×18.3%=10万9800円

10万9800円÷2=5万4900円賞与の計算も標準報酬月額と考え方は同様です。保険料率を掛けた金額を2で割れば実際に支払う金額を算出できます。

賞与も厚生年金保険料の対象に含まれる?

厚生年金保険料の計算方法でもお伝えしたように、賞与も厚生年金保険料の対象に含まれます。そもそも、厚生年金保険料の算出の対象となる賞与とは、労働者が労働の対価として年3回以下の回数で支給されるものです。この際に賃金・給料・俸給・賞与などの名称は問いません。

代表的な賞与の例を以下に整理してみました。

- 賞与

- ボーナス

- 期末手当

- 年末手当

- 夏季手当

- 越年手当

- 勤勉手当

- 繁忙手当

なお、支給回数が年4回以上の賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬として扱われます。この場合には標準賞与額の対象となる賞与とはされないため注意しましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック

健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。

年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。

社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選

社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。

本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。

厚生年金保険料にかかわる標準報酬月額と標準賞与額

厚生年金保険料の計算では標準報酬月額と標準賞与額という言葉が登場しました。普段聞きなれない用語ですが、厚生年金保険料の計算では重要な項目です。それぞれの言葉の意味や考え方について詳しく解説します。

標準報酬月額

標準報酬月額とは報酬月額を保険料額表の1等級から32等級までの32等級に分け、その等級に該当する金額を指します。厚生年金保険料の算出に毎月の給料額をそれぞれ使用すると手間がかかってしまいます。複数月の平均から算出された標準報酬月額があることによって、社会保険料の計算を簡便化できるのです。

この標準報酬には、基本給以外にも残業手当・家族手当・通勤手当・精勤手当・管理職手当などが含まれます。ただし、ボーナス・臨時的なインセンティブ・お祝い金などは含まれません。標準報酬の平均額を標準報酬月額表にある等級区分に当てはめれば、標準報酬月額を求められます。

標準報酬月額の決め方には、以下の表の記載した5つの方法が用いられます。

| 標準報酬月額の決め方 | 内容 |

|---|---|

| 資格取得時の決定 | 被保険者が資格取得した際の報酬から一定方法によって報酬月額を決定し、資格取得月からその年の8月まで(6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月)の各月の標準報酬とします。 |

| 定時決定 | 毎年7月1日現在で使用される事業所において、その年の4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額を計算し、9月から翌年8月までの各月の標準報酬とします。 |

| 随時改定 | 被保険者の報酬が昇給・降給などで固定的賃金に変動がある際に活用される方法です。継続した3ヶ月間に受けた報酬総額を3で割った額が標準報酬のベースとなった報酬月額に比べて「著しく高低を生じた場合」(標準報酬が2等級以上)において、厚生労働大臣が必要と認めたときに改定を行います。 |

| 育児休業等終了時の改定 | 被保険者からの届出によって、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額より、その翌月から新しい標準報酬月額に改定する方法です。 |

| 保険者決定 | 以下のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣による算定額を被保険者の報酬月額として標準報酬月額を決定します。

|

標準賞与額

標準賞与額とは実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てた金額を指します。例えば、税引前の賞与の支給総額が272,500円の場合、1,000円未満である500円を切り捨てて、標準賞与額は272,000円と算出できます。ただし、支給1回につき150万円(同じ月に2回以上支給されたときは合算)が上限と設定されているので注意してください。

なお、以下の記事で標準報酬月額と標準賞与額について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

参考:厚生年金保険の保険料|日本年金機構

参考:標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会

厚生年金の保険料の計算に賞与は含まれる

厚生年金の保険料は毎月の給与だけでなく、賞与も含まれます。実際に厚生年金の保険料を計算するには、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率を掛け合わせる必要があります。標準報酬月額は月々の給与額を保険料額表に当てはめて分類した金額です。標準賞与額は税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てた金額です。

実際に受け取った給与と賞与の額面のままでは保険料の計算には用いられないので、注意しなければなりません。計算方法を正しく理解して厚生年金保険料を算出しましょう。

よくある質問

厚生年金保険料の対象に賞与は含まれますか?

厚生年金保険料の対象に賞与は含まれます。賞与額から標準賞与額を算出して、保険料率を掛け合わせて厚生年金保険料を求められます。詳しくはこちらをご覧ください。

標準報酬月額および標準賞与額とはなんですか?

標準報酬月額は月々の社会保険料を算出するための額を言います。 標準賞与額とは、賞与にかかる社会保険料のもととなる額を言います。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

【記入例付】雇用保険被保険者資格取得届とは?書き方や提出先を紹介!

従業員を雇い入れたら、複数の社会保険手続きをする必要があります。 その一つが「雇用保険被保険者資格取得届」です。これは、従業員を雇用保険に加入させるために、管轄のハローワークに提出…

詳しくみる社会保険に加入できる人が増える!平成28年10月施行の制度改正内容を解説

平成28年10月に改正社会保険制度が施行され、加入対象者が拡大されます。ここではこの改正によってどのような基準で加入対象者が拡大されるのか、その目的は何なのかについて解説します。 …

詳しくみる医療費が高額になったらどうする?社会保険の使用や自己負担割合を解説!

社会保険の医療費は3割負担です。入院や手術などの高額な医療費は、自己負担限度額を超えると高額療養費として返金を受けることができます。さらに、特定の疾病に罹患した場合は、自己負担額の…

詳しくみる建設業で外国人雇用するには?手続きや注意点を徹底解説

建設業で外国人を雇用するには、適切な在留資格の確認と必要な手続きを正しく行うことが重要です。 特定技能や技能実習などの業務内容に応じた在留資格があるか確認し、労働環境を整えることで…

詳しくみる社会保険料の調査(監査)に対応するには?書類一覧や当日の流れ、追徴まで解説

社会保険料の調査(監査)への対応は、事前の準備と当日の誠実な対応がすべてです。この調査は、従業員の加入漏れなどを是正し、制度の公平性を保つために行われ、指摘されると最大過去2年分の…

詳しくみる月末時点で育休なら社会保険料が免除?賞与の場合はどうなる?

月末が育休期間に含まれている場合、基本的には当月の社会保険料は免除になります。ただし、育休の開始日と終了日が同月にある場合は、休業期間が14日未満だと社会保険料が免除されないため注…

詳しくみる