- 更新日 : 2025年11月4日

【テンプレ付】社会保険料計算のチェックリスト!ミスを防ぐ手順を完全解説

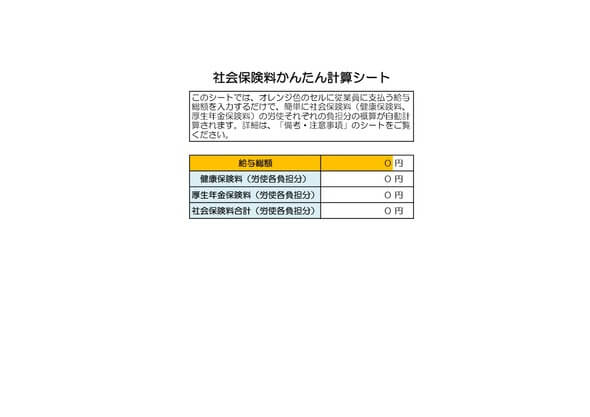

社会保険料の計算は、最新の標準報酬月額と保険料率に基づき行うため、そのミスを防ぐためにチェックリストの活用もおすすめです。社会保険料の計算には、毎月の給与計算だけでなく、算定基礎届や月額変更届のタイミングで正確な金額を算出することが求められます。

人事や会計の担当者の方は、頻繁な保険料率の改定や従業員の状況変化に伴う複雑な計算に、頭を悩ませていないでしょうか。この記事では、社会保険料の計算方法の基本から、担当者がすぐに使える具体的なチェックリスト、間違いやすい変更タイミングまでを網羅的に解説します。

社会保険の5つの保険制度とは?

社会保険とは、病気、ケガ、失業、労働災害、高齢化といった生活上のリスクに備えるための公的な保障制度です。社会保険には、健康保険、厚生年金保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険が含まれます。国が運営主体となり、法人や常時5人以上の従業員がいる個人事業所は、原則として加入が義務づけられています。

社会保険を構成する5つの保険

企業が負担する社会保険は、広義には以下の5つの保険を指します。一般的に、狭義の社会保険は健康保険、厚生年金保険、介護保険を指し、これに雇用保険と労災保険を加えたものを広義の社会保険と呼びます。

| 保険の種類 | 概要 |

|---|---|

| 健康保険 | 業務外の病気やケガ、出産、死亡に対する医療給付などを行う。 |

| 厚生年金保険 | 従業員の老齢、障害、死亡に対して年金や一時金を支給する。 |

| 介護保険 | 40歳以上の従業員が加入。要介護・要支援状態になった際にサービスを受けられる。 |

| 雇用保険 | 従業員の失業時の給付や、育児・介護休業時の給付を行う。 |

| 労災保険 | 業務中や通勤中の病気、ケガ、障害、死亡に対して給付を行う。 |

パート・アルバイトの加入条件

パートやアルバイトであっても、特定の条件を満たす場合は狭義の社会保険である健康保険、厚生年金保険への加入が義務となります。加入漏れは後々のトラブルにつながるため、以下の条件を正しく把握しておきましょう。

- 週の所定労働時間および月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員の4分の3以上であること

上記に満たない場合でも、以下の5つの要件をすべて満たす短時間労働者は加入対象です。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が8.8万円以上

- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある

- 学生ではない

- 従業員数101人以上の企業(※2024年10月からは51人以上に拡大)

参照:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック

健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。

年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。

社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選

社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。

本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。

社会保険料の計算方法は?

社会保険料は、「標準報酬月額」と「保険料率」という2つの要素を基に計算されます。この基本さえ押さえれば、計算の仕組みは決して難しくありません。ここでは、健康保険料と厚生年金保険料の計算を例に、3つのステップで具体的に解説します。

STEP1:標準報酬月額(または標準賞与額)を決める

標準報酬月額とは、社会保険料を計算しやすくするために、従業員の月々の給与を一定の範囲で区切ったものです。具体的には、基本給だけでなく、残業手当や通勤手当、住宅手当など、労働の対償として受け取るすべての報酬が含まれます。この合計額を等級表に当てはめて、標準報酬月額が決定されます。

- 健康保険料:全50等級(5万8千円~139万円)

- 厚生年金保険料:全32等級(8万8千円~65万円)

賞与(ボーナス)の場合は、税引き前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」を基に計算します。

参照:令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)|全国健康保険協会

STEP2:加入している健康保険組合等の保険料率を確認する

次に、決定した標準報酬月額に掛ける「保険料率」を確認します。保険料率は、加入している保険制度や都道府県、健康保険組合によって異なります。

| 保険の種類 | 保険料率の決定主体 | 備考 |

|---|---|---|

| 健康保険 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)または各健康保険組合 | 都道府県ごとに料率が異なる。毎年見直しあり。 |

| 厚生年金保険 | 国(日本年金機構) | 2017年9月以降、18.3%で固定。 |

| 介護保険 | 国 | 全国一律。毎年見直しあり。 |

これらの保険料率は定期的に改定されるため、常に最新の情報を公式サイトで確認する習慣が重要です。

STEP3:標準報酬月額に保険料率を掛けて算出する

最後に、標準報酬月額に、STEP2で確認した保険料率を掛けて保険料を算出します。社会保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」が原則です。

- 健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率

- 厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率

- 介護保険料(40歳~64歳の場合) = 標準報酬月額 × 介護保険料率

【計算例】東京都在住、45歳、月収31万円(標準報酬月額32万円)の従業員の場合

(令和7年度の保険料率を使用)

- 健康保険料:

- 320,000円 × 9.91% = 31,712円

- 従業員負担:31,712円 ÷ 2 = 15,856円

- 介護保険料:

- 320,000円 × 1.59% = 5,088円

- 従業員負担:5,088円 ÷ 2 = 2,544円

- 厚生年金保険料:

- 320,000円 × 18.300% = 58,560円

- 従業員負担:58,560円 ÷ 2 = 29,280円

→ この従業員の給与から天引きされる社会保険料の合計:47,680円

【実践】社会保険料計算の5つのチェックリスト

社会保険料の計算は手順が明確な一方で、確認すべき点が多く、ミスが起こりやすい業務です。ここでは、計算ミスを防ぐための具体的なチェックリストを5つの項目に分けて紹介します。給与計算の際には、このリストを使って一つずつ確認していきましょう。

□ 被保険者の資格取得・喪失は正しいか?

従業員の入社や退職に伴う手続きは、社会保険料計算の第一歩です。手続きの遅れや漏れは、保険料の誤徴収に直結します。

- 入社:新入社員の資格取得届は、入社日から5日以内に提出したか?

- 退職:退職者の資格喪失届は、退職日の翌日から5日以内に提出したか?

- 扶養家族:従業員の家族に扶養の追加や削除(就職、結婚など)は発生していないか?

- 退職月の保険料:月末に在籍している場合、その月の社会保険料が発生する。月の途中で退職した従業員については、前月分の保険料までを徴収しているか?(同月得喪の場合を除く)

□ 標準報酬月額は最新のものか?

標準報酬月額は一度決まれば固定ですが、年に一度の「定時決定」や、給与が大幅に変動した際の「随時改定」で変更されます。古い金額で計算し続けないよう、常に最新の標準報酬月額を適用しているか確認が必要です。

- 定時決定(算定基礎届):毎年7月1日時点の全被保険者を対象に、4月・5月・6月の報酬月額の平均から新しい標準報酬月額を決定したか?その年の9月分保険料から適用されているか?

- 随時改定(月額変更届):昇給や降給などで固定給が大きく変わり、3ヶ月間の平均報酬月額が2等級以上変動した従業員はいないか?改定後の標準報酬月額を正しく適用しているか?

- 育児休業等終了時改定:育児休業を終えた従業員が時短勤務などで給与が下がった場合、改定手続きを行っているか?

□ 保険料率は改定されていないか?

保険料率は毎年見直されるものがあります。特に、健康保険料率と介護保険料率は、年度の変わり目に改定されることが多いため、注意が必要です。

- 健康保険料率:協会けんぽの料率は、毎年3月分(通常は4月納付分)から改定される。自社の都道府県の最新の料率を確認したか?

- 介護保険料率:健康保険料率と同時に、毎年3月分から改定される。全国一律の最新料率を確認したか?

- 雇用保険料率:年度ごとに見直される可能性がある。厚生労働省の発表を確認したか?

- 子ども・子育て拠出金率:年度ごとに見直される可能性がある。最新の料率を確認したか?(全額事業主負担)

□ 年齢は正しいか?(介護保険・厚生年金)

従業員の年齢によって、加入義務のある保険や保険料の徴収が変わります。年齢の節目を迎える従業員がいないか、毎月のチェックが欠かせません。

- 介護保険料の徴収開始:40歳に達した従業員はいないか?(誕生日の前日が属する月から徴収開始)

- 介護保険料の徴収終了:65歳に達した従業員はいないか?(誕生日の前日が属する月から徴収不要)

- 厚生年金保険料の徴収終了:70歳に達した従業員はいないか?(70歳到達で被保険者資格を喪失)

- 雇用保険料の徴収:64歳以上の従業員(年度の初日である4月1日時点)も、雇用保険料の徴収対象となっているか?

□ 賞与(ボーナス)の計算は漏れていないか?

賞与も月々の給与と同様に、社会保険料の対象です。計算方法や上限額を正しく理解しているか確認しましょう。

- 賞与支払届:賞与を支払ってから5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出したか?

- 標準賞与額:税引き前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた金額を基に計算しているか?

- 上限額の確認:

- 健康保険:年度の累計額が573万円を超えていないか?

- 厚生年金保険:1回あたりの支払いが150万円を超えていないか?

- 同月得喪:月の途中で入社し、その月のうちに退職した従業員が賞与を受け取った場合、保険料の対象外となる。該当者はいないか?

社会保険料はいつの給与から天引き?

社会保険料は、資格を取得した月(入社月)から発生し、資格を喪失した月(退職日の翌日が属する月)の前月まで発生します。そして、前月分の保険料を当月の給与から控除する「翌月控除」が原則です。

- 4月分の保険料が発生。

- 5月に支払われる給与から、4月分の保険料を初めて控除する。

- 資格喪失日は4月21日。資格喪失月は4月。

- 3月分の保険料までが発生。

- 4月に支払われる給与から、3月分の保険料を控除するのが最後になる。

給与計算のルールとして「当月控除」を採用することも可能ですが、入退社時の計算が複雑になるため、多くの企業では「翌月控除」が採用されています。

社会保険料額が変更になるタイミング

給与から天引きする保険料額が変わる主な要因は、標準報酬月額の変更です。以下の3つのタイミングを確実に押さえ、給与計算に反映させる必要があります。

| タイミング | 内容 | 変更後の適用月 |

|---|---|---|

| 定時決定 | 毎年1回、4~6月の報酬を基に全被保険者の標準報酬月額を見直す。 | その年の9月分保険料から |

| 随時改定 | 昇給等で固定的賃金が変動し、その後3ヶ月間の報酬平均が2等級以上差が出た場合に見直す。 | 変動後の4ヶ月目分保険料から |

| 資格取得時決定 | 従業員が入社した際の給与額を基に決定する。 | 資格取得月から |

これらの手続きを忘れると、正しい保険料を徴収できず、後から従業員に追加徴収したり、会社が差額を負担したりといった事態になりかねません。

正確な社会保険料計算で、従業員と会社の信頼を守る

社会保険料の正しい計算は、標準報酬月額と最新の保険料率の理解から始まります。計算ミスを防ぐためには、被保険者資格の確認、標準報酬月額の更新、保険料率の改定チェック、年齢要件の確認、そして賞与計算の5項目を網羅した「社会保険料計算 チェックリスト」の活用が何よりも効果的です。

特に、算定基礎届(定時決定)や月額変更届(随時改定)といった、標準報酬月額そのものが変わるタイミングは、細心の注意を払う必要があります。

本記事で解説したチェックリストと手順を実務に取り入れ、正確で効率的な給与計算を実現し、従業員とのゆるぎない信頼関係を築いていきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

雇用保険料の端数処理|切り捨て?五捨六入?計算シミュレーションやエクセルの活用方法も

給与計算業務において、社会保険料の計算は正確さが求められる重要な業務です。特に、雇用保険料の計算で生じる1円未満の端数処理は、間違いやすいポイントの一つ。「切り捨てでいいの?」「四…

詳しくみる派遣社員は社会保険に加入できるか

派遣社員にとって「事業所」とは、派遣元となる事業所のことです。派遣元事業所が適用事業所ならば、そこで使用される派遣社員は被保険者となり、一般の労働者と同じく社会保険が適用されます。…

詳しくみる会社が労災を嫌がるのはなぜ?デメリットや対処方法、認められない事例なども解説

業務中に予期せぬ怪我に見舞われた際、従業員が当然のように考える労災保険の申請。しかし、実際には会社側が労災申請を嫌がるケース多く見られます。この記事では、会社が労災申請を嫌がる背景…

詳しくみる社会保険とは?種類や扶養・パートの加入条件、内訳も解説!

社会保険とは、広義には【健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険】の5種類を指します。一方で、狭義では【健康保険、厚生年金保険、介護保険】の3種類の総称として使用される…

詳しくみる扶養とは?所得税と社会保険の観点から解説!

所得税の扶養控除や社会保険の扶養など、「扶養」という言葉をよく聞くと思います。そもそも「扶養」という言葉は、所得税でも社会保険でも同じ意味で使われているのでしょうか? 今回は、「扶…

詳しくみる雇用保険の傷病手当について

健康保険には、傷病手当の制度が設けられています。私傷病により働くことができない被保険者の生活を守るために設けられた制度で、会社を休んでいる間に十分な賃金が受けられない場合に支給され…

詳しくみる