- 更新日 : 2025年12月8日

パワハラの加害者への処分がなしになるケースは?処分の選択基準や、その他の措置について解説

事業主は、職場の秩序を維持し、労働者をパワハラ被害から守る義務があります。そのため、パワハラ行為に対しては就業規則に基づき懲戒処分を科す、就業規則の処分該当事由に該当しない場合でも必要な措置を取るなどの対応が必要です。本記事では、パワハラ加害者向けの処分内容や選択基準、防止措置などについて解説します。

目次

パワハラの加害者への処分とは

ここでは、パワハラに対する懲戒処分について詳しく触れていきましょう。

就業規則の懲戒規定に処分内容を定めておく

懲戒処分を有効に行うには、懲戒処分の種類、懲戒処分に該当する事由をあらかじめ就業規則に定めておく必要があります。懲戒処分は労働者の賃金や職務上の地位などに関わる重大な意味を持っていますので、事業主が自己判断で処分をすることのないように、処分されるべき事由や懲戒処分の種類はあらかじめ定めておく必要があります。

特に注意しておきたいのが、パワハラ行為が発生した後に定められた就業規則の内容は、その行為が発生する以前という場合は、適用されません。

加害者への処分の選択基準

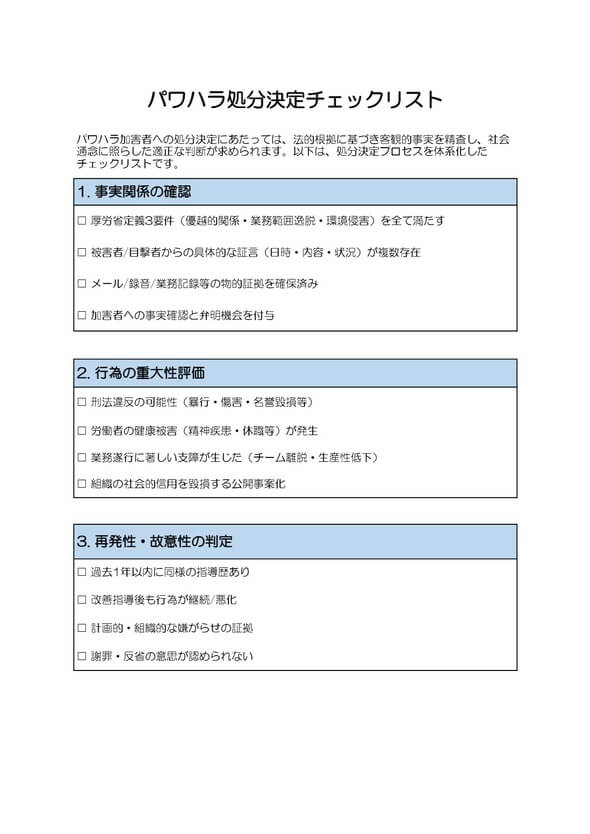

パワハラの加害者に対する懲戒処分を決定する場合には、行為の内容や結果を考慮して懲戒処分を下すことになります。一般的な処分の選択基準は、以下の通りです。

<懲戒処分の判断基準>

- 行為のレベル

刑法の犯罪レベル(身体的・言語的暴力)/民法の不法行為レベル(精神疾患の発症)/職場環境を害するレベル - 行為の繰り返し性・執拗(しつよう)性

- 行為の結果

大けが、後遺症、精神疾患などの状況 - 職場が行った注意・指導

注意・指導に対する反省や改善の状況

人事院の「懲戒処分の指針」では、上記の事項の他に、パワハラ行為の動機、行為者の職位、他の職員や社会に対する影響も考慮すべきことを示しています。

軽微な事案の処分

上記の<懲戒処分の判断基準>1.行為のうち、「職場環境を害するレベル」が軽微な事案に該当します。具体的な事案としては、陰で悪口を言う、からかう、意図的に無視するなどの行為が該当します。このような行為に対しては、事実認定の結果、懲戒処分には及ばないとして上司による口頭注意や指導を行うケースと就業規則の規定に触れると判断し、戒告を行うケースがあります。ただし、これらの行為を繰り返ししており、注意や指導を行っても改善されないときには、減給、出勤停止、管理職であれば降格といった処分を行います。

重大な事案の処分

殴る・蹴るといった暴行・傷害や脅迫・侮辱・名誉毀損などの犯罪行為に該当する言動については法律による処罰が行われます。これとともに職場においても就業規則に基づいた厳正な懲戒処分が行われ、処分の内容としては、降格・諭旨解雇・懲戒解雇などが適用されます。それ以外にも、被害者は不法行為者である加害者、安全配慮義務違反となる事業主に対して損害賠償請求を行うことができます。

パワハラの加害者が懲戒処分なしになるケースはある?

パワハラ行為は、被害者を苦しめるだけでなく、職場の秩序を損なう深刻な問題です。事業主は、就業規則などパワハラへの厳正な対処方針の制定とその周知、相談窓口など発生時の対応体制の整備、事後の再発防止措置といった防止策を講じる義務があります。パワハラに対する処分方法は、懲戒処分以外にもあるため、詳しく見ていきましょう。

企業に義務付けられる措置は懲戒処分に限定されない

懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則においてパワハラの処分事由や処分内容を定めておく必要があります。言い換えれば、就業規則に規定がない場合には懲戒処分はできません。

そこで、懲戒処分以外のパワハラ防止策も講じる必要性が出てきます。その一つには、人事評価や配置転換などの非処分的な方法によってパワハラの防止を図る方法です。他にも、パワハラ行為に対する認識や理解の乏しい管理職や従業員に対し研修や1on1などの手段で意識啓発を行い、再発を防ぐ方法もあります。

懲戒処分なしになるケース

パワハラ行為ではあるものの、就業規則の規定通り杓子定規に懲戒処分を課すことが適切でないケースもあります。例えば、加害者が初犯であったり、パワハラの認識に齟齬があったりするケース(ただし、重大な行為は別)です。また、処分前に当事者間で問題が解消されるケースもあります。このような場合には、事業主は加害者に対して行為がハラスメントに該当する理由や問題の所在を理解させることを通し、パワハラ防止につなげることも必要です。

パワハラの加害者を懲戒処分なしとした場合には、どのような措置を取ればよい?

懲戒処分は行わないものの、パワハラ行為を見逃すことは、職場秩序の維持、労働者のモチベーションやエンゲージメントの維持にマイナスの影響を及ぼします。懲戒処分をなしとした場合の対応策について説明します。

加害者には明確な注意と指示を心がけよう

パワハラを行うという行為そのものは、被害者が受ける打撃のことを考えれば、行為のレベルや加害者の自覚の有無に関係なく許されることではありません。それぞれのパワハラ問題の事実認定をきちんと実施し、加害者の自覚と反省を促すために明確な注意と指示を行う必要があります。このことは、パワハラを防止し、秩序のある職場を維持するために、事業主に課された義務の一つです。

被害者への説明も忘れない

パワハラは被害者の心に大きな痛手を与えてしまいます。加害者の理不尽な思い込みによって受けた精神的な痛手を考えると、懲戒処分が行われないことに対しての不満や事業主への不信が生じることは十分考えられるでしょう。

しかし、懲戒処分を事業主が恣意的に行うこともまた、職場の秩序維持の面から避けなければなりません。説明の仕方は事案によって異なりますが、事実の経緯については適切な説明を行い、納得を得ることが必要です。

懲戒処分なしは許容の意味ではない!

パワハラ加害者に厳しく認識させなければならないことは、ハラスメントは決して許されないということです。例えば、後輩や部下への指導が行き過ぎた、悪ふざけが過ぎたといった程度の軽い認識ではなく、なぜパワハラが許されないのか、をパワハラの意味も含めて理解させることが必要です。事案の内容によっては、人事評価を下げる、配置転換をするなどの措置を講じることも必要でしょう。

パワハラ加害者への懲戒処分をなしとするメリット・デメリット

パワハラ加害者に対する懲戒処分を行わない場合、どのようなことが想定されるでしょうか。ここでは、メリット・デメリットという視点で考えてみましょう。

メリット

パワハラに対する懲戒処分を行わないメリットには、次のようなものがあります。

- 事態を穏便に収めることができる

懲戒処分の量定に対する不満が原因で裁判になると、企業イメージが傷つく恐れがあります。懲戒処分を回避できれば、こうしたトラブルを避けることができます。 - 加害者が有能な場合、余計な負担から守れる

就業規則に基づく厳密な処分を回避することによって、加害者である労働者が有能である場合、この人材を負担から解放し業務に専念させることができます。

デメリット

就業規則は、労働条件や職場規律など全ての労働者に対して、公平にかつ一律に適用されるべきものです。本来であれば就業規則に基づき懲戒処分に処すべき事案について、裁量によって処分を行わなかった場合を考えてみましょう。

パワハラ行為の実態と懲戒処分との間のバランスに合理性や相当性がなければ、処分を行った事業主だけでなく就業規則自体の規範性が傷つくことになります。

これは、パワハラの「行為者に対する措置を適正に行う」という事業主の義務にも反します。

パワハラ加害者への処分のあり・なしに被害者の希望は影響する?

パワハラ行為の卑劣さ、被害者のダメージなどを考えると、被害者に寄り添った処分をしたいという気持ちは理解できるでしょう。しかし、処分が恣意的になってしまうと、職場における正義の基準が揺らいでしまいます。特に懲戒処分に関しては、一般的な基準とかけ離れた量定があった場合には処分が無効とされる判例が多くあります。

被害者の気持ちを汲むのであれば、行為の実態と被害者のダメージを厳密に調査・検証し、これに適合した処分を下すことが重要です。

パワハラ処分の適否が職場の風土を変える

パワハラ問題の発生や処分の結果などは、職場内ですぐ広まってしまうものです。そして、発生した事件について事業主や管理職がどのように対処をするかどうか、従業員は強い関心を抱いています。

ハラスメントに対する処分の適否が、労働者の職場へのエンゲージメントや仕事へのモチベーションを大きく左右することに十分留意する必要があるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

適応障害で休職中の従業員に退職勧奨はできる?法的リスクと注意点を解説

近年、精神障害による休職者が増加傾向にあるなかで、適応障害で休職中の従業員に対して退職勧奨をしてもよいのか、企業側で判断に迷うケースが少なくありません。メンタルヘルスへの配慮と企業としての対応のバランスに頭を抱えることもあるでしょう。 本記…

詳しくみる高年齢雇用継続基本給付金が廃止されるのはいつ?企業への影響や対策も解説

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳から65歳未満の被保険者を対象に、賃金が下がった場合にその一部を補填する目的で支給されている制度です。しかし、この制度は近年の高年齢者雇用政策の変化を受けて、段階的な縮小を経て将来的に廃止される方針が打ち出…

詳しくみる執行役員とは?取締役や管掌役員との違いについて解説!

執行役員とは、取締役が決めた経営方針に従い、業務を執行する役職です。役員という名前のため間違えやすいですが、会社法で定義された役員ではなく、各企業が任意で設置します。執行役員の定義や役割、取締役や管掌役員との違いに加え、執行役員制度を導入す…

詳しくみる人事労務とは?仕事内容・法律・資格の違い、向いている人を解説

人事労務とは、従業員に関する業務全般のことです。業務内容は、人事と労務に大別されます。労働関係法に基づいて業務を行い、正確性や迅速性も必要です。 本記事では、人事と労務の違いや仕事内容、関連する法律・資格について解説します。人事や労務に向い…

詳しくみる社宅家賃の消費税は課税?非課税?税務上のルールや仕訳処理を解説

社宅家賃の消費税は居住用であれば非課税です。ただし、社宅を維持するために必要なその他の費用は、内容により課税対象のものもあります。 正しい経理処理を行うには、社宅に関する費用の消費税の扱いについて理解しておくことが大切です。 本記事では、非…

詳しくみる人事評価にAIは活用!プロンプト集・メリット・デメリット、企業のツール導入事例など

近年、多くの企業が人事評価にAI(人工知能)を活用し始めています。AIは大量のデータ分析やパターン認識が得意のため、人間では難しい公平かつ迅速な評価ができます。この記事では、人事評価にAIを導入することは可能なのか、メリットやデメリットを含…

詳しくみる