- 更新日 : 2025年11月19日

過労死ラインは何時間?人事労務担当者が気をつけること

過労死ラインとは、健康被害に発展するリスクが高まる時間外労働の時間のことです。発症前1ヶ月間に100時間、2~6ヶ月間を平均し月80時間の時間外労働があると、業務と疾病との関連が強くなるとされています。この記事では、過労死や過労死ラインの定義、厚生労働省の認定基準、人事担当者が気をつける事項などについて解説します。

目次

過労死ラインとは?

過労死ラインとは、過重労働などによる健康被害が発生した場合に、労災認定の目安となる時間外労働の時間のことです。

過労死ラインについて説明する前に、まず過労死の定義を明らかにしましょう。

そもそも過労死とは

過労死とは、長時間労働などが原因で、脳血管疾患や虚血性心疾患など、精神疾患などに罹患し、死亡することです。

過労死等防止対策推進法第2条では、過労死が以下のように定義づけられています。

- 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡

- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡

- これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

脳血管疾患や虚血性心疾患は、動脈硬化などの血管の病変が原因です。そして通常は、加齢などに伴い長い時間をかけて悪化したのち、発症に至ります。

しかし、業務上の非常に強いストレスや長時間労働に従事した場合、血管病変が自然経過を越えて短期間のうちに悪化し、脳血管疾患や虚血性心疾患などを発症して死亡することがあるでしょう。

そのような場合は、業務と発症に因果関係があると認められ「過労死」と労災認定されます。

過労死に該当する疾患

労災認定の対象となる脳血管疾患は、次のとおりです。

- 脳内出血(脳出血)

- くも膜下出血

- 脳梗塞

- 高血圧性脳症

また労災認定対象の虚血性心疾患などは、下記のものです。

- 心筋梗塞

- 狭心症

- 心停止(心臓性突然死を含む。)

- 重篤な心不全

- 大動脈解離

なお「重篤な心不全」は、以前は「心停止」に含めて扱われていましたが、令和3年の改正により、追加されました。

参考:血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について|厚生労働省

また、労災補償の対象とされる精神障害には、次のようなものがあります。

- 統合失調症

- 気分障害(うつ病)

- 急性ストレス障害、PTSD

など

過労死ラインは何時間?

過労死ラインとは「それ以上働くと疾病を引き起こすリスクが大きい」とされる時間外労働時間のことです。

厚生労働省によると「発症前1ヶ月間に100時間を超える時間外労働」または「発症前2~6ヶ月間の平均が月80時間を超える時間外労働」がある場合に、業務と疾病との関連性が強いとされています。

令和3年の認定基準改正で、過労死ラインに達しない労働時間でも労災認定される旨が明確にされましたが、引き続き「直前1ヶ月に100時間超、または2~6ヶ月平均で月80時間超」という時間外労働時間は、過労死認定の大きな柱となっています。

過労死ラインを超えていない場合も注意が必要

「発症前1ヶ月間に100時間超」または「2~6ヶ月平均で月80時間超」の時間外労働がない場合でも、過労死認定されることがあります。

令和3年に改定された労災認定基準では「発症前1ヶ月間に100時間」または「2~6ヶ月平均で月80時間」という従前の認定基準を維持しつつ、以下の基準を加えています。

- 時間外労働が、発症前1ヶ月間に100時間超または2~6ヶ月を平均して月80時間超の基準に至らなくても、それに近い時間外労働が認められる場合には、他の負荷要因の状況を十分に考慮し、一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる

引用:血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の

認定基準について|厚生労働省

上記の「他の負荷要因」には、不規則な勤務時間、出張が多いこと、心理的・身体的負荷などが挙げられます。

このように、時間外労働の時間が過労死ラインを超えていない場合でも、労災認定されることがあります。

厚生労働省が定める過労死の労災基準

脳・心臓疾患や精神疾患については、時間外労働の時間や他のさまざまな負荷要因を勘案し、業務上か否かが判断されます。

脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準

脳・心臓疾患の労災認定は、労働時間の長さ、業務内容、作業環境などを鑑み、総合的に判断されます。

まず、次の対象疾病に該当する必要があります。

- 脳内出血(脳出血)、 くも膜下出血、 脳梗塞、 高血圧性脳症

- 心筋梗塞、 狭心症、 心停止(心臓性突然死を含む)、 重篤な心不全、 大動脈解離

さらに、以下のいずれかに該当する必要があります。

- 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす過重な業務に就労したこと

- 発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務に就労したこと

- 発症直前から前日までの間において、異常なできごとに遭遇したこと

参考:血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について|厚生労働省

「発症前1ヶ月間に100時間または発症前2~6ヶ月間に月平均80時間を超える時間外労働が認められること」は、上記の1に該当します。

精神障害の認定基準

精神障害が労災認定されるためには。次の3つをいずれも満たす必要があります。

- 対象疾病(統合失調症、気分障害(うつ病)、急性ストレス障害、PTSDなど)に該当していること

- 発症前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

業務による強い心理的負荷とは、次のようなものです。

- 事故や災害を体験した(業務による重度のケガや病気にかかった、悲惨な事故を目撃したなど)

- 仕事の失敗や過剰な責任が発生した(重大な人身事故などを起こした、多額の損害が発生するなどの業務上のミスをした、達成困難なノルマが課されたなど)

- 業務内容の変化があった、1ヶ月80時間以上の時間外労働、2週間以上の連続勤務を行ったなど)

- 役割や地位の変化があった(退職を強要された、転勤や配置転換があった、雇用形態、性別などを原因とする不利益な処遇を受けたなど)

- パワーハラスメントを受けた

- いじめ、上司・同僚・部下などとのトラブル、カスタマーハラスメントがあった

- セクシュアルハラスメントがあった

など

従業員が過労死ラインを超えそうなとき人事労務担当者は何をする?

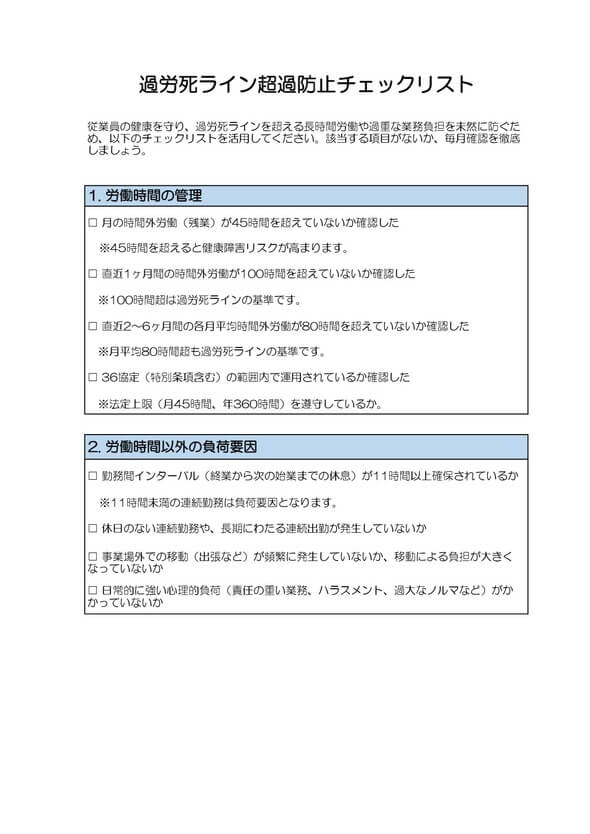

長時間労働は、従業員の健康を損なうリスクがあります。そのため時間外労働が増え、過労死ラインに迫りつつあるときは、人事担当者は早めに手を打つ必要があります。

労働時間を削減する対策

労働時間は、過労死認定の際、極めて重要視される項目です。

労働時間の削減には、まず従業員の労働時間を適正に把握しておく必要があります。毎日の出退勤時刻をタイムカードやICカードで記録するなど、客観的な方法で管理しましょう。

やむを得ず勤怠記録を自己申告制にする場合は、申告した労働時間と実際の労働時間に乖離がないか調査し、問題がある場合は原因を究明する必要があります。

また、残業を許可制にすることも、時間外労働の削減には効果的です。許可制を導入することで、緊急性のない無意味な長時間残業が削減できるでしょう。

組織風土・体質を変える

会社によっては、長時間労働が恒常化していることがあります。そうした会社は往々にして「サービス残業は当然」「長時間働いた人が評価される」といった風土をもっています。

このような会社の場合は、長時間労働を「良いこと」とする体質を、根本的に変える必要があります。比較的すぐに実行できるものとしては「上司が率先して定時に退勤する」「ノー残業デーを作る」などが挙げられるでしょう。

また「長時間働いた者」より「効率よく働いて成果を出した者」が評価される土壌を作るため、評価制度を導入することも効果的です。

就業規則や雇用契約書を見直す

長時間労働を是正し従業員の心身の負担を減らすよう、就業規則や雇用契約を見直すことも考えられます。

例えば、勤務間インターバル制度を設け、終業と次の日の始業との間に一定以上の休息時間を確保することも、従業員の健康を守る一つの手段です。

また企業内に相談窓口を設置し、従業員に周知することも重要です。その相談窓口が機能していれば、パワーハラスメントをはじめとするさまざまなハラスメント、メンタルを含む心身の不調などについて、問題が重大化する前に対処できるでしょう。

労働専門弁護士に相談

労働時間が長く、過労死ラインを超えそうになっているときは、労働専門弁護士に相談する方法もあります。労働専門弁護士は、労働時間削減について具体的なノウハウを持っているため、問題を早期に解決してくれるでしょう。

過労死の防止には、長時間労働の是正が重要

過労死ラインとは月80時間の時間外労働のことで、これを超えると、脳・心臓疾患、精神疾患といった健康障害のリスクが高まるといわれています。長時間労働は健康被害と密接な関係があることから、過労死認定の際に重要視される項目です。長時間労働が恒常化している会社では、過労死を防ぐため、早期の労働時間削減が望まれます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

フレックスタイム制の清算期間とは?1ヶ月・3ヶ月での計算方法や注意点を徹底

フレックスタイム制の清算期間は、1ヶ月が上限でしたが、法改正により最長で3ヶ月とすることが可能です。清算期間の長さにかかわらず、期間内で週平均40時間を超えないように調整する必要があります。 本記事では、フレックスタイム制の清算期間について…

詳しくみる36協定における残業時間の上限とは?わかりやすく解説!

労務管理では勤怠を確認しますが、その際のチェック項目に残業時間や休日労働があります。この時間外労働や休日労働については、労働基準法上では36協定という労使協定を締結して届け出ておかないと認められません。 今回は、この36協定について、基礎的…

詳しくみる残業したら休憩時間を取る必要はある?法律で義務付けられた休憩について解説

残業をしたら、必ず休憩時間を取る必要があるわけではありません。残業を含めた労働時間によって、休憩が必要かどうかが変わります。 ただ「休憩時間の計算方法が分からない」「休憩取得に関するルールはある?」などと疑問に思っている人もいるでしょう。そ…

詳しくみるタイムカードの時間ずれの直し方は?原因や対処法、労働基準法違反の可能性まで解説

タイムカードの時間のずれは、単純な設定ミスから、放置すると法律違反に問われかねない重大な問題まで、さまざまな原因が考えられます。問題を見過ごすと、残業代の未払いなど正確な給与計算ができなくなるだけでなく、従業員との信頼関係にも影響を及ぼしか…

詳しくみる労働時間を勝手に短くされた!シフト変更や賃金カットの違法リスクと注意点

労働者に予告もなく労働時間を勝手に短くする行為は、労働契約違反となる可能性があります。また、シフトの削減や賃金カットを一方的に行った場合、契約上の問題が発生するおそれがあり、事業主にもリスクが伴います。 本記事では、「労働時間を減らされたが…

詳しくみる【社労士監修】変形労働時間制とは?種類や残業代の計算方法、就業規則の記載例など徹底解説!

変形労働時間制とは、業務に合わせて従業員の労働時間を変えられる制度です。柔軟な働き方が可能になり、時間外労働を減らす効果が期待できます。1年・1カ月・1週単位の非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制があり、それぞれの期間の合計労働時間を…

詳しくみる