- 更新日 : 2025年12月24日

ワークアウトとは?ビジネスでの意味やメリット、手順を解説

ワークアウトは、英語では「work out」と表記し、一般的には自分の身体を鍛えたり、見た目をよりよくするための運動を指す言葉です。ビジネスでは、企業における問題解決や組織風土を改善するためのメソッドを意味する言葉として使われます。本記事では、ワークアウトの意味や、ビジネスにおけるワークアウトの手順などを解説します。

目次

ワークアウトとは?

ワークアウトは、一般的には自分の身体を鍛えたり、見た目をよりよくしたりするための運動を指す言葉です。英語では「work out」と表記し、「運動する」以外の意味でも使われることが少なくありません。ワークアウトと似た言葉であるトレーニング・エクササイズとの違いや、「運動する」以外の意味について解説します。

トレーニング・エクササイズとの違い

トレーニングとは、特定のアクティビティや仕事に必要なスキルを身につけるための運動のことです。たとえば、アスリートが競技で成果を出すために体を鍛えるといったことを指します。それに対してワークアウトは、端的にいうと体型を変えるための運動です。

また、エクササイズとは、健康を意識して取り組む運動のことです。運動不足を解消するためにダンスをしたり、ジョギングに励んだりすることなどがあてはまります。ワークアウトが身体面を鍛えることを主な目的としているのに対し、身体だけでなく精神面も鍛えるのがエクササイズで、通常は、より広い意味で使われます。

ただし、日本では、トレーニングやエクササイズを含む、運動全般をトレーニングを指すことがほとんどです。そのため、あまり意識して使い分ける必要はないでしょう。

「運動する」以外の意味合い

ワークアウトは、「運動する」以外にも、次のような意味で使われます。

- 解決する、答えを導き出す

- 成功する

- 理解する

- 方法などを考案する

- 計算する

このように、ワークアウトは、一般的には運動をあらわす言葉として使われますが、実際にはそれ以外の意味があることをおさえておきましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法

従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。

本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。

エンゲージメントサーベイを用いて、離職防止を推進する⽅法

離職防止には従業員エンゲージメントの向上が効果的です。そのために、従業員の状態把握が必要です。

本資料では、従業員の状態を把握する具体的な手段としてマネーフォワード クラウドサーベイをご紹介します。

【テンプレート】育成計画書(エクセル)

従業員の育成計画書の準備は進んでおりますでしょうか。

本資料は、すぐにお使いいただける育成計画書のExcelフォーマットです。ぜひダウンロードいただき、貴社の人材育成にご活用ください。

ビジネスでのワークアウトの意味

ビジネスにおいては、ワークアウトは、問題解決や組織風土を改善するためのメソッドを意味する言葉として使われます。ゼネラル・エレクトリック(GE)のジャック・ウェルチ元会長が1980年代に開発し、全社規模で導入しました。

workは「価値のない仕事」を、outは「はじき出す」という意味で用いられ、不要な仕事をスクラップし、組織改革を推進するための手法として、多くの組織で活用されています。

ビジネスでワークアウトを導入するメリット

ビジネスでワークアウトを導入するメリットは、主に次の4つです。

- 積極的な意見交換が行われやすい

- 現場に即したアイディアが生まれる

- 短期間で経営を立て直せる

- 企業風土や文化の変革を目指せる

それぞれの内容を解説します。

積極的な意見交換が行われやすい

ワークアウトのメリットとして、積極的な意見交換が行われやすい点が挙げられます。ワークアウトは、部署や役職の垣根をこえて、組織を横断する形でグループを形成し、意見交換を行うことがほとんどです。

現場主導のいわゆるボトムアップの改善活動であるため、普段であれば発言することを遠慮していた従業員であっても、積極的に意見を出し合えることが特徴です。

さらに、当初は人前で意見を出すことに抵抗を感じていた従業員も、実際に自分たちの意見が実現されるようになると、積極的にアイデアを出すようになる傾向があります。

現場に即したアイデアが生まれる

現場に即したアイデアが生まれやすいことも、ワークアウトのメリットといえるでしょう。たとえば、日々業務を行うなかで感じる、必要性の低い書類作成や複数の承認といった「価値のないと考えられる仕事」を出し合い、どのように改善したらよいかを議論します。現場の従業員だからこそ、現場に即した視点からの課題抽出やアイデア出しが実現します。

短期間で経営を立て直せる

ワークアウトの実施により、短期間で経営を立て直す効果が見込めることも、メリットの1つです。ワークアウトは、単なるボトムアップ型のアイデア出しの場ではありません。責任者の承認や、具体的な実行までを含めた取り組みであることがポイントです。

基本的に、責任者はその場でまとめられた提案に対して、即断即決が求められます。そのため、短時間で経営改革をすすめる効果が期待できます。

企業風土や文化の変革を目指せる

ワークアウトは責任者によって、その場で即断即決が行われるため、スピード感を持って確実に、企業風土や文化の変化を目指せる取り組みです。また、従業員が積極的に意見を出し合える機会を設けることで、主体的に考え、行動する企業文化への変革も目指せます。

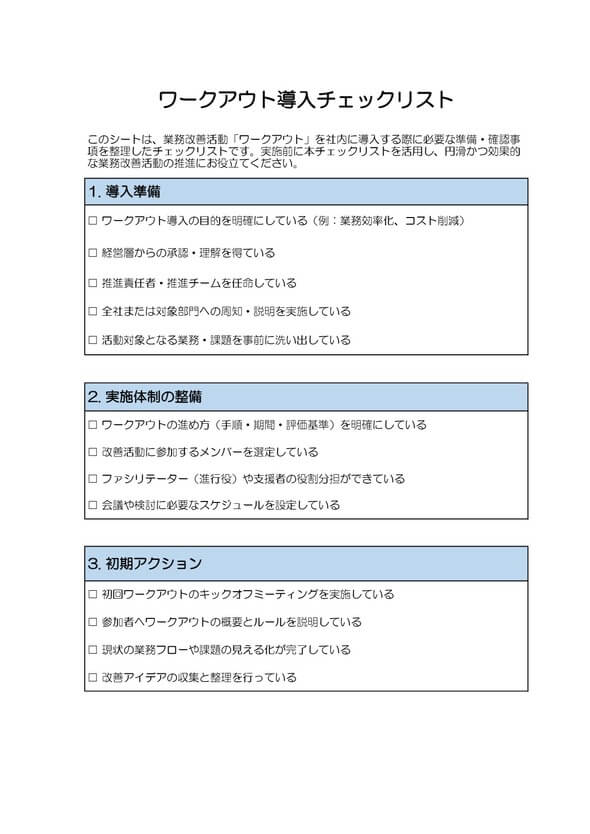

ビジネスでワークアウトを進める具体的な手順

ビジネスにおけるワークアウトの、具体的な手順は以下のとおりです。

- 様々な職位の従業員を集め問題を洗い出す

- 業務内容を改めて検討する

- 改善目標を決め実施する

各工程を解説します。

様々な職位の従業員を集め問題を洗い出す

ワークアウトは、各部署のさまざまな職位の従業員が40~100名程度集まり、2~3日にわたって行われるのが一般的です。参加者はいくつかのグループにわかれ、進行役の助言を受けながら、仕事をより複雑かつ難しくしていて本質から外れるプロセスを洗い出します。

業務内容を改めて検討する

グループで出した、見直しが必要な仕事について、どのように改善したらよいかを検討します。このとき、重要な問題だけを選び、解決策を出すことを意識することがポイントです。

改善目標を決め実施する

解決策がまとまった段階で、責任者を呼び内容を説明します。参加者の提案を聞いた責任者は、その場で採用か却下かを即答しなければなりません。仮にその場で結果が出せない場合でも、決断をくだす期限を設定します。

その場で提案が承認された場合は、実行リーダーに権限が委譲され、実施に向けた活動をスタートします。

ワークアウトの注意点と成功ポイント

ここからは、ワークアウトを実施する際の注意点と、成功に導くためのポイントを解説します。

ワークアウトの注意点

ワークアウトを、「単なるアイデア出し」や「研修」と認識していると、組織改革は実現しません。ワークアウトは、責任者の迅速な意思決定や権限委譲、そして実行が不可欠です。ワークアウトを成功に導くには、その本質を正しく理解することが重要です。

組織に変革をもたらすような有意義な提案は、多くの場合、複数部門を横断した取り組みを前提としています。そのようなケースで、たとえば営業部のA部長は全面的に承認し、すぐに権限を付与してくれた一方、開発部のB部長は「もう少し慎重に検討するように」と、承認を先延ばししたとします。これでは、せっかく出し合った改善案が実践されないだけでなく、従業員は再び集まって議論をする意欲を失ってしまうでしょう。

企業としてワークアウトを実施する際は、単に集まってアイデアを出し合うことで満足せず、その場で意思決定を行い、実践に移すことを意識しましょう。

責任者は、間違った判断をくだすことを避けようと、時間を求めてくるかもしれません。しかし、ビジネス環境は刻一刻と変化しており、正しい判断をするために情報収集をしている間にも、状況が変化してしまうことも考えられます。判断に多少の間違いがあったとしても、素早く決めることのメリットがそれを上回るケースのほうが多いといえるでしょう。

ワークアウトの成功ポイント

ワークアウトを成功させるには、その場での迅速な意思決定と、決定事項の速やかな実践が不可欠であることを認識する必要があります。

確実に成果へつなげるためには、はじめは課題の数をある程度絞り込むなど、取り組みやすくするための工夫が求められます。また、社内のみで実行するのではなく、外部のプログラムやコンサルタントによるサポートを受けることが、成功のポイントです。

ワークアウトの本質を理解して実践することが大切

ビジネスにおけるワークアウトは、問題解決や組織風土を改善するためのメソッドを意味する言葉として用いられます。workは「価値のない仕事」を、outは「はじき出す」という意味で使われ、不要な仕事をスクラップし、組織改革を推進するための手法を指します。

ワークアウトは、単なるボトムアップ型のアイデア収集の方法ではありません。成功させるには、その場での迅速な意思決定と、決定事項の速やかな実践が不可欠であることを認識することが重要です。ワークアウトの本質を理解したうえで、組織の変革に向けた実践を進めましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

新卒採用のトレンドは?学生の志向変化と企業が取るべき戦略

少子化による学生数の減少などを背景に、新卒採用は、企業が学生を選ぶ時代から、学生が企業を選ぶ「売り手市場」へと移行し、その状況が続いています。採用活動の「早期化」や、学生の価値観の…

詳しくみるクラッシャー上司とは?対策方法と企業ができる対応を紹介

クラッシャー上司とは、高圧的な言動や自己中心的な言動などで部下を追い込んでつぶしてしまう上司のことをいいます。パワハラに該当する可能性もあり、人材育成や組織作りに悪影響を及ぼします…

詳しくみる人事組織のKPI指標一覧:採用から人材活用まで部門別指標をご紹介

人事組織がKPI(重要業績評価指標)を設定することは、組織全体の成長に不可欠です。しかし、「どの指標を選べばいいのか」「どうやって具体的な目標に落とし込むのか」と悩む担当者も多いで…

詳しくみる録画面接とは?自己紹介の例文や動画作成のコツ、企業の注意点を解説

録画面接とは、応募者が企業からの質問に対して事前に回答した動画を提出し、それをもとに選考を行う面接手法です。 録画面接は近年導入が始まった面接方法のため、どういった内容の質問がある…

詳しくみるコンプライアンス意識とは?重視すべき理由や意識向上のポイントを解説

コンプライアンス意識とは、法令を守るだけでなく、社会的責任や倫理観をもって行動する姿勢を指します。 企業ではコンプライアンス意識が欠けると、不祥事や信用失墜などのリスクを招きかねま…

詳しくみる静かな退職の対策完全ガイド!従業員の兆候を見抜き職場環境を改善する方法

「最低限の仕事しかしない社員」が増えていると感じ、対応に悩んでいる管理職や人事担当者の方は多いのではないでしょうか。 近年、20代から50代まで幅広い世代で広がっているのが「静かな…

詳しくみる

-e1761040031323.png)