- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】労災の審査請求書の書き方は?無料ダウンロード可能なテンプレートもご紹介

労働災害(労災)の請求が認められなかった場合でも、諦める必要はありません。 労働者は、労働基準監督署長の決定に不服がある場合、当該署を管轄する都道府県労働局の「労働者災害補償保険審査官」に審査請求できます。

この記事では、労災の審査請求書の書き方が分からない方へ向けて、作成のポイントから提出方法、注意点までを解説します。具体的な記入例は、以下のリンクからダウンロードしてご確認ください。

目次

労災の審査請求書とは?

労災の審査請求書とは、労災保険給付に関する決定に不服がある場合に、その決定の取り消しや変更を求めるために提出する正式な書類です。これは労働者に認められた正当な権利であり、審査請求や再審査請求といった不服申し立て手続きの第一歩となります。

労働者が労働基準監督署長に労災保険の給付を請求した結果、不支給決定や、予想より低い内容の支給決定が下されることがあります。このような行政処分に不服がある場合、上級の行政庁である労働局の労働者災害補償保険審査官に決定の見直しを求めるのが審査請求であり、その際に提出するのが審査請求書です。

労災の不服申し立ての段階

労災の不服申し立てには、審査請求、再審査請求、行政訴訟の3つの段階があります。それぞれで提出する書類の名称や提出先が異なります。

| 手続きの段階 | 書類の名称 | 提出先 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 第一段階 | 審査請求書 | 決定を行った労働基準監督署を管轄する労働局の審査官 | 労働基準監督署長の決定に対する最初の不服申し立て |

| 第二段階 | 再審査請求書 | 労働保険審査会 | 審査官の決定にさらに不服がある場合の申し立て |

| 最終段階 | 行政訴訟(取消訴訟) | 裁判所 | 再審査請求の裁決にも不服がある場合の最終手段 |

この記事では、最初のステップである審査請求書の書き方と記入例に焦点を当てて解説を進めます。

労災の審査請求書が必要になるケース

労災の審査請求書は、労働基準監督署長の決定に不服がある場合に必要です。 具体的には、以下のようなケースが該当します。

- 業務災害や通勤災害と認められなかった(不支給決定)

- 請求した休業補償給付の一部が認められなかった

- 認定された後遺障害の等級が低い、または非該当と判断された

- 治療の必要性が認められず、療養補償給付が打ち切られた

これらの決定に納得できない場合、原則として決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求が必要です。ただし、正当な理由により期間内に請求できなかった場合は、その事情を疎明すれば受理される可能性があります。

労災の審査請求書を作成する前に準備すべきこと

審査請求書を作成する前には、事実関係の整理と、主張を裏付ける証拠の確保が重要です。まず、労働基準監督署から送付された不支給決定通知書などの内容を正確に確認し、どの決定に対して不服を申し立てるのかを明確にします。次に、災害発生から現在に至るまでの出来事を時系列で整理し、メモにまとめておくと、後の申立理由の作成がスムーズになります。

同時に、以下のような客観的な証拠を集めることが、主張の説得力を高めます。

- 医師の診断書や意見書、カルテの写し

- 同僚や目撃者の証言をまとめた陳述書

- 現場の写真や図面

- 業務内容が分かる資料(タイムカード、業務日報など)

労災の審査請求書の書き方

審査請求書を作成する上で最も重要なのは、どの決定に対して、どのような理由で、どうしてほしいのかを明確に記載することです。各項目の書き方を詳しく見ていきましょう。

① 審査請求人の氏名・住所

請求を行う本人(被災した労働者)の氏名と住所を正確に記入します。住所は、審査請求に関する書類が確実に届く現住所を記載してください。押印は原則不要です。

② 代理人の氏名・住所

弁護士や社会保険労務士などの専門家に手続きを依頼する場合に記入する欄です。代理人を立てずにご自身で手続きを行う場合は、空欄のままで問題ありません。代理人を立てる場合は、別途、委任状の提出が必要になることがあります。

③ 審査請求に係る処分

どの決定に対して不服を申し立てるのかを特定する、非常に重要な項目です。労働基準監督署から送られてきた決定通知書(不支給決定通知など)に記載されている処分の名称と日付を、一字一句正確に書き写します。

④ 処分があったことを知った年月日

労働基準監督署からの決定通知書が手元に届き、処分の内容を知った日付を記入します。審査請求の期限である3か月間は、この日付の翌日から計算が始まります。期限を計算する上で根拠となる日付ですので、正確に記載してください。

⑤ 審査請求の趣旨

この審査請求の目的について、その結論を簡潔に記載します。通常は、不服申し立ての対象となっている処分の取り消しを求める旨を記述します。

⑥ 審査請求の理由

なぜ労働基準監督署の決定が間違っていると考えるのか、その理由を具体的に説明します。事実関係を時系列で整理し、証拠と結びつけながら、論理的に主張を組み立てることが求められます。長文になる場合は、この欄には「別紙のとおり」と記載し、詳細を別の用紙にまとめて添付することも可能です。

⑦ 添付書類

審査請求書と一緒に提出する証拠書類の名称と数を記載します。たとえば「診断書 1通」「医師の意見書 1通」のように、審査官が提出物を確認しやすいようにリストアップします。

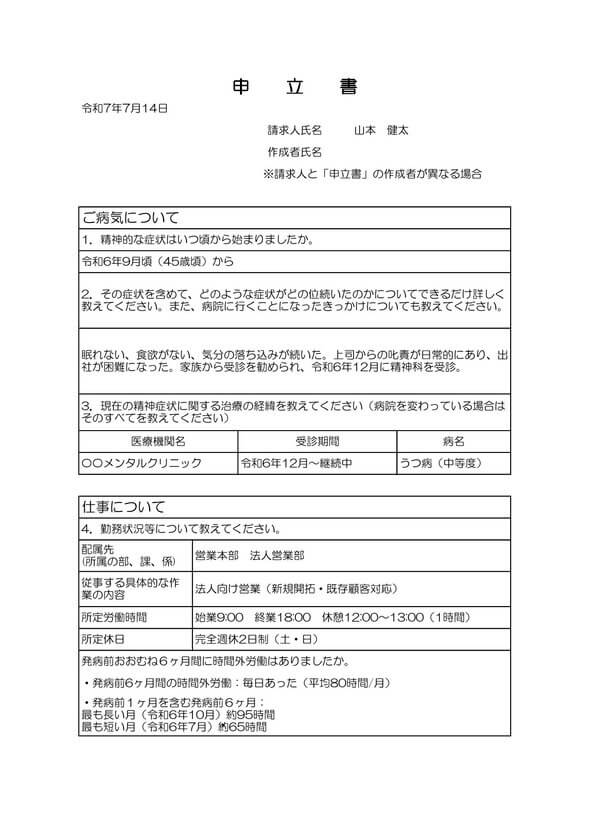

労災の審査請求書の記入例テンプレート

実際の審査請求書の記入例は、以下のファイルからダウンロードしてご確認ください。ご自身の状況に合わせて内容を修正し、ご活用いただけます。

労災の審査請求書の説得力を高めるためのポイント

審査請求の理由を記述する際は、主張を明確に伝えるために、客観的な事実を整理し、証拠と結びつけることが重要です。

- 5W1Hを意識する

いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように、という点を明確に記述します。 これにより、第三者が読んでも状況を正確に理解できます。 - 時系列で整理する

災害発生から症状の経過、労働基準監督署への請求、不支給決定に至るまでの流れを順序立てて説明することが不可欠です。 箇条書きや番号付きリストを活用すると分かりやすくなります。 - 主張と証拠を結びつける

〇〇という事実がある(証拠:診断書コピー)のように、主張の裏付けとなる証拠を具体的に示します。 口頭での主張だけでは説得力に欠けるため、客観的な証拠が決定的な役割を果たします。

労災の審査請求書の提出方法

審査請求書の提出先や方法は法律で定められており、手続きを円滑に進めるために正確に把握しておく必要があります。

提出期限

審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。 この期限を1日でも過ぎてしまうと、正当な理由がない限り請求は受理されません。

提出先

審査請求書の提出先は、以下のいずれかです。

- 決定を行った労働基準監督署長(原処分庁)

- 原処分庁を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官

どちらに提出しても問題なく、決定を下した労働基準監督署に提出するケースが一般的です。

提出方法

提出方法は、窓口への持参または郵送です。

- 持参する場合:保管用の控えも準備し、受付印を押してもらうと良いでしょう。

- 郵送する場合:内容証明郵便や特定記録郵便など、送付記録が残る方法で送るのが安全です。

主な添付書類

- 審査請求書(正本)

- 不支給決定通知書など、処分の内容が分かる書類のコピー

- 主張を裏付ける各種証拠書類(診断書のコピーなど)

労災の審査請求書を提出した後の流れ

労災の審査請求書を提出すると、労働局の審査官による審理が開始されます。審理の期間は事案の複雑さによりますが、数か月から1年程度かかるのが一般的です。審理の途中では、審査官から追加の資料提出を求められたり、事情聴取が行われたりすることがあります。

また、処分を行った労働基準監督署側から、決定の正当性を主張する弁明書が提出され、それに対する反論書を提出する機会が与えられます。最終的に、審査官は双方の主張を検討し、決定という形で判断を下します。

労災の審査請求書の作成が難しい場合の相談先

審査請求書の作成にご自身で不安を感じる場合は、専門家の助けを借りることを強く推奨します。

専門家(弁護士、社会保険労務士)

労災問題に詳しい弁護士や社会保険労務士に依頼すると、次のような支援が期待できます。

- 法的な観点から的確な主張を組み立ててもらえる

- 必要な証拠収集のアドバイスや代行をしてもらえる

- 書類作成や行政とのやり取りをすべて任せられる

- 精神的な負担が軽減される

相談料や着手金が必要になる場合もありますが、初回相談を無料で行っている事務所も多いため、まずは一度相談してみると良いでしょう。

無料相談窓口

各都道府県の労働局や労働基準監督署内にも相談窓口が設置されています。 手続きの一般的な流れについて教えてもらうことはできますが、個別の事案に対してどうすれば有利になるといった具体的な助言はもらえない点に注意が必要です。

労災認定への道を諦めないために

今回ご紹介した労災の審査請求書は、労働基準監督署の決定が最終判断ではないことを示す、重要な手続きです。 納得のいかない決定が下されたとしても、本記事のポイントや記入例を参考にしながらご自身の状況を正確かつ客観的に伝えることで、決定が覆る可能性もあります。 提出期限は限られているため、不服がある場合は決して諦めずに速やかに行動を起こすことが大切です。 もし一人で進めることが困難な場合は、迷わず専門家の力を借りましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

雇用保険と出産

離職の理由が妊娠や出産の場合、そのまま家庭に入って子育てをするためにすぐに就職はしないとみなされ、雇用保険(失業給付)の対象外となります。 しかし現在は、出産後も長くブランクを空けずに再就職活動をする人が増えています。こうした状況にあわせて…

詳しくみる社会保険労務士(社労士)とは?試験の内容や業務内容について解説!

社会保険労務士の資格は人気の国家資格の1つです。人気の理由は、企業の人事・総務で労働・社会保険の手続き、就業規則の作成、ハラスメント対策などの実務を行うことも、独立して開業することもできることにあります。 今回は、年金問題、働き方改革、ハラ…

詳しくみる日本ITソフトウエア企業年金基金に加入するメリットまとめ

毎月の給与などで年金分の金額を引かれるように、全ての国民には年金を払う義務があります。年金は65歳になって初めて受け取ることができる制度です。 今回はその年金基金の中でも、日本ITソフトウエア企業年金基金についてご紹介します。 日本ITソフ…

詳しくみる子供は社会保険の扶養に入れる?共働きの場合は?加入条件など

大学生などの子供は、社会保険の被扶養者として取り扱われます。ただし、アルバイトなどで年収要件を満たさなくなると、扶養から外さなければなりません。再び条件を満たせば扶養に入れることができ、その場合は被扶養者(異動)届を提出して手続きを行います…

詳しくみる健康保険の年齢は何歳まで?70歳以上を雇用する場合の手続きを解説

健康保険は、労働者が医療機関を受診する際に必要となる制度です。年齢によって扱いが変わるため、労働者を雇用する際には注意しなければなりません。手続きに誤りがあれば、一旦治療費を全額自己負担しなければならない場合もあります。今回は70歳以上の健…

詳しくみる求職者支援制度とは? 給付金の条件や職業訓練の内容、手続きを解説

求職者支援制度とは、再就職や転職などに役立つ知識やスキルを身につけるため、給付金をもらいながら職業訓練を受講できる国の支援制度です。失業保険を受けられない人が対象者に該当します。 本記事では、求職者支援制度について解説します。職業訓練の内容…

詳しくみる