- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】産前産後休業取得者申出書の書き方は?無料テンプレートをもとに解説

産前産後休業取得者申出書は、産休中の社会保険料免除という大切な手続きに必要ですが、いざ記入しようとすると「この欄は何を書けばいいの?」と戸惑う方も少なくありません。

この記事では、産前産後休業取得者申出書の書き方のポイントを解説するとともに、具体的な記入例をダウンロードできるテンプレートをご用意しました。書類の入手方法から提出先、訂正方法、出産が予定日より早まった場合などを詳しく解説します。

目次

産前産後休業取得者申出書とは?

産前産後休業取得者申出書は、産前産後休業(産休)期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除を受けるために、日本年金機構へ提出する重要な届出です。

産休中は給与が支払われない、または減額されることが一般的ですが、社会保険料の支払いは必要です。 しかし、勤務先を通じて産前産後休業取得者申出書を提出することで、産前産後休業開始月から、産前産後休業終了日の翌日の属する月の前月まで(ただし終了日が月末の場合は終了月まで)の間、健康保険および厚生年金保険の本人負担・事業主負担の保険料が免除されます。

免除された期間も、将来受け取る年金額の計算においては保険料を納付したものとして扱われるため、従業員にとって非常にメリットの大きい制度です。 手続きは会社を通じて行われるため、担当部署の案内に従って忘れずに提出しましょう。

参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き|日本年金機構

産前産後休業取得者申出書と育児休業等取得者申出書の違い

産前産後休業取得者申出書と育児休業等取得者申出書は、いずれもそれぞれの休業期間中の健康保険料、厚生年金保険料の免除を受けるために必要な書類です。その最も大きな違いは、対象となる休業期間です。

産前産後休業取得者申出書は出産に伴う産前産後休業期間が対象であるのに対し、育児休業等取得者申出書は育児休業期間が対象です。

それぞれ根拠となる休業制度(産前産後休業と育児休業)が異なるため、目的は同じ社会保険料の免除でも、別の手続きとして申し出を行う必要があります。

| 項目 | 産前産後休業取得者申出書 | 育児休業等取得者申出書 |

|---|---|---|

| 対象期間 | 産前産後休業(産休)期間 | 育児休業(育休)期間 |

| 提出タイミング | 産休期間中 または 産休終了日から1か月以内 | 育休期間中 または 育休終了日から1か月以内 |

| 休業制度に関する主な根拠法 | 労働基準法 | 育児・介護休業法 |

多くの場合、産休に入る前に会社から両方の書類を渡されるか、産休終了が近づいたタイミングで育休用の書類が案内されます。 自分が今どの手続きをしているのかを正しく理解し、混同しないように注意しましょう。

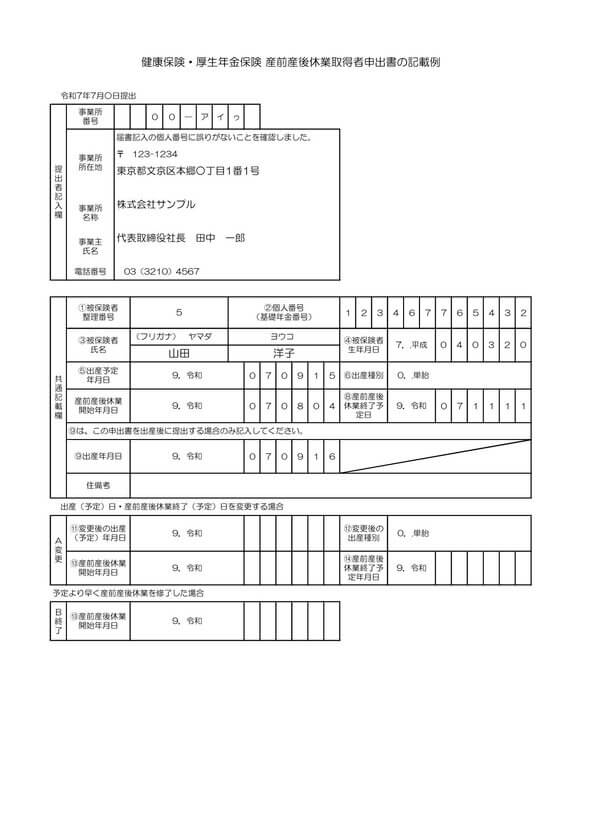

産前産後休業取得者申出書の書き方・記入例

産前産後休業取得者申出書の記入は、被保険者情報、休業期間、出産情報を正確に記載することが重要です。ここでは、各項目の書き方のポイントをステップごとに解説します。

具体的な記入例は、以下のリンクからダウンロードしてご確認ください。

1. 書類の入手方法

申出書の用紙は、主に勤務先の総務や人事の担当部署から受け取るか、日本年金機構の公式サイトから自分でダウンロードして入手します。

会社にストックがない場合や、個人で準備する必要がある場合は、日本年金機構の公式サイトから最新の様式(テンプレート)をPDFまたはExcel形式でダウンロードすることも可能です。

2. 基本情報(被保険者情報)の書き方

氏名、生年月日、被保険者整理番号、基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)を正確に記入します。 健康保険証や年金手帳、マイナンバーカードを見ながら正確に転記しましょう。

- 被保険者氏名:住民票に記載されている戸籍上の氏名を記入します。フリガナも忘れずに記載してください。

- 被保険者生年月日:和暦(昭和、平成など)で記入します。

- 被保険者整理番号:健康保険証表面の「番号」欄に記載されています。不明な場合は勤務先に確認しましょう。

- 基礎年金番号:年金手帳、基礎年金番号通知書や「ねんきん定期便」に記載されている10桁の番号です。

- マイナンバー:マイナンバーを記入する場合、基礎年金番号の記入は不要です。 会社の方針を確認し、指示された方を記入しましょう。

3. 産前産後休業期間の書き方

産休の開始年月日と終了予定年月日を記入します。 この休業期間は、出産予定日をもとに計算するため、会社の担当者と相談して正確な日付を確認しましょう。

- 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から開始できます。(出産予定日(出産日)を含みます。)

- 産後休業:出産の翌日から8週間は、原則として就業できません。

- 産前産後休業開始年月日:実際に産休に入った初日の日付を記入します。

- 産前産後休業終了予定年月日:産後8週間にあたる日付を記入します。

4. 出産予定日・出産日の書き方

産休開始時点では「出産予定年月日」を、出産後には「出産予定年月日」「出産年月日」を記入します。 提出するタイミングによって記入する内容が異なります。 通常は、産休中に「出産予定年月日」を記載した申出書を一度提出します。

- 出産予定年月日:母子健康手帳などに記載されている出産予定日を記入します。

- 出産年月日:出産後に提出する場合や、出産予定日と実際の出産日がずれたことによる変更届を提出する場合に記入します。

5. 事業主(会社)が記入する欄

事業所整理記号や事業主の証明欄は、会社の担当者が記入するため、自分で書く必要はありません。

- 事業所整理記号:事業所を管理するための記号・番号です。

- 事業主証明欄:提出内容が事実と相違ないことを会社が証明する欄です。

被保険者本人が記入する欄をすべて埋めたら、会社の担当者に提出し、内容の確認と押印を依頼しましょう。

産前産後休業取得者申出書の提出方法

産前産後休業取得者申出書の提出は、従業員が所属する会社の担当部署(人事・総務等)を通じて行います。事業主が、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所、あるいは加入している健康保険組合などへ提出します。なお、通常は従業員本人が直接これらの機関に提出することはありませんが、加入している健康保険が協会けんぽか、健康保険組合かなど保険者により提出先が異なります。

提出は、産前産後休業期間中、または産前産後休業終了後の終了日から起算して1か月以内に行わなければなりません。

- 産休に入る前に会社から書類を受け取る。

- 産休中に本人が必要事項を記入する。

- 出産後、速やかに会社へ郵送等で提出する。

会社のルールを確認し、適切なタイミングで提出しましょう。

産前産後休業取得者申出書に関してよくある質問

産前産後休業取得者申出書の記入手続きを進める上で生じやすい疑問や、間違いやすいポイントについて解説します。

アルバイト・パートや契約社員でも提出は必要?

アルバイト・パートや契約社員であっても、健康保険・厚生年金保険の被保険者になっていれば、会社への申出書の提出が必要です。健康保険・厚生年金保険の被保険者でない方にはこの制度は適用されません。

産休前に退職する場合も提出が必要?

原則として、産休開始前に退職し、被保険者資格がない状態であればこの申出書を提出する必要はありません。ただし、産休期間中に退職するなど被保険者資格の変動がある場合は、具体的な条件により異なるため、会社を通じて所属する健康保険組合または年金事務所などに確認が必要です。

書き間違えた場合の訂正方法は?

訂正方法については、会社の指示に従ってください。必要であれば、訂正箇所を二重線で消し、訂正印を押すなど正式な手続きをとることがあります。

予定日より早い・遅い場合など、出産日がずれたらどうする?

出産予定日を記載して一度提出した後、実際の出産日がずれた場合は変更届を提出する必要があります。予定が変更になった場合は、速やかに変更届を提出してください。

産前産後休業取得者申出書を正確に記入しましょう

この記事では、産前産後休業取得者申出書の書き方のポイントと、ダウンロード可能な記入例のテンプレートを紹介しました。産前産後休業取得者申出書の提出は、産休中の家計の負担を軽くする大切な制度を利用するための第一歩です。

書き方で不明な点があれば、この記事を再度確認したり、勤務先の担当者に相談したりして、正確な書類を準備しましょう。 余裕を持った手続きで、安心して出産・育児に臨んでください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労働条件通知書の作成ガイド|無料テンプレートをもとに法改正のポイントも解説

労働条件通知書の作成は、企業と従業員が良好な関係を築き、将来的な労務トラブルを防ぐために重要です。しかし、「記載項目が複雑で難しい」「法改正に対応できているか不安」といった悩みを抱える人事担当者や経営者の方も少なくないでしょう。特に2024…

詳しくみる労働基準法第5条とは?強制労働の禁止についてわかりやすく解説!

労働基準法第5条は、強制労働の禁止を規定しています。暴力や脅迫などによって本人の意思に反して働かせることを禁止しており、労働者の尊厳を守るための基本的な原則とされています。 本記事では、この条文の考え方や適用される条件、違反時の法的な影響、…

詳しくみる再就職手当(再雇用手当)とは?もらえる条件や金額、期間、デメリットなども解説

再就職手当(再雇用手当)とは、失業後に早期再就職した方に支給される経済的な支援制度です。この記事では、再就職手当の受給条件、支給額の計算方法、申請方法や必要書類、審査時の注意点などを詳しく解説します。最大限の手当を受け取るためのポイントや、…

詳しくみる「休職するなら退職しろ・休職したら終わり」はパワハラ?ルールを解説

従業員が何らかの理由で休職を申請する際に、上司から「休職するなら退職しろ」や「休職したら終わり」と言われた場合は、パワハラになる可能性があります。 本記事では、休職を申請した際の上司のパワハラと思われる対応について解説します。上司から退職を…

詳しくみる異動する上司へのメッセージの例文は?寄せ書きの注意点も解説

異動する上司に対してどのようなメッセージを伝えればよいか迷う方は多いのではないでしょうか。この記事では、異動する上司へのメッセージの内容や、シチュエーション別の例文、注意点などをわかりやすく解説します。お世話になった上司を気持ちよく送り出せ…

詳しくみる人事管理システムのメリット・デメリットを解説!選び方や注意点も紹介

「人事業務が煩雑で時間がかかる」「人材データをうまく活用できていない」。こうした課題を解決するのが人事管理システムです。システムの導入は、業務効率化と戦略的な人材活用の両面でメリットをもたらします。本記事では、そのメリットからデメリット、主…

詳しくみる