- 更新日 : 2025年11月5日

【記入例付き】初回の育児休業給付金支給申請書の書き方は?提出の流れや添付書類も解説

育児休業給付金支給申請書の準備に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に初回の申請は、聞き慣れない書類も多く、どこから手をつけて良いか迷うかもしれません。

この記事では、育児休業給付金支給申請書の初回申請に特化し、具体的な記入例を交えながら、申請全体の流れから必要書類まで詳しく解説します。

目次

そもそも育児休業給付金支給申請書とは?

育児休業給付金支給申請書とは、育児休業中に国から支給される「育児休業給付金(通称:育休手当)」を受け取るために、ハローワークへ提出する公式な申請書類です。

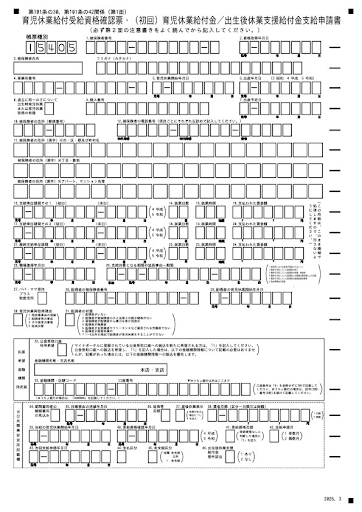

一般的に、育児休業給付金支給申請書と呼ばれますが、初回申請で使われる様式の正式名称は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」です。 これは受給資格の確認と初回の申請を同時に行うための書類です。

参考:育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書|ハローワークインターネットサービス

育児休業給付金は、雇用保険制度に基づいており、育児のために休業する労働者の生活を支えることを目的としています。そのため、申請は雇用保険を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に対して行われます。

初回の育児休業給付金申請書はいつ・どこへ提出する?

初回の育児休業給付金申請は、勤務先の会社を経由して、その会社所在地を管轄するハローワークへ提出します。

申請期限は、休業開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までと定められています。会社内での事務処理に要する期間も考慮し、余裕をもって申し出を行いましょう。

初回の育児休業給付金を受け取るまでの流れは?

給付金が実際に振り込まれるまでの大まかな流れは、以下の5つのステップで進みます。

- 育休取得の申し出

産休に入る前など、できるだけ早い段階で会社の担当部署(人事・総務)へ育休取得の意思を伝えます。 - 書類の提出

母子健康手帳のコピーや振込先口座の確認書類など、必要な書類を会社に提出します。会社から指定された期限までに提出しましょう。 - 申請書などの作成

会社が、申請書や休業開始時賃金月額証明書などの必要書類を作成します。休業開始時賃金月額証明書の記載と、賃金台帳の記載に相違がないか確認することが重要です。 - ハローワークへ提出

申請に必要な書類を作成した会社が、管轄のハローワークへ提出します。 - 支給決定・振込

提出された書類に不備がなければ、ハローワークでの審査後、指定口座に給付金が振り込まれます。初回の振込時期は、ハローワークの処理状況や申請のタイミングによって異なります。一般的には申請から審査・決定・振込まで数週間〜1ヶ月程度かかる場合もあるため、余裕をもって準備することが推奨されます。

初回の育児休業給付金支給申請書の書き方

育児休業給付金支給申請書はハローワークが定める公的な様式であり、記載内容に基づいて支給資格の確認や支給額の決定が行われます。そのため、各項目を正しく理解し、正確な情報を記入することが求められます。

ここでは、「被保険者記入欄」を中心に、項目ごとのポイントを解説します。

従業員から提出してもらう書類

申請書に記入するために、従業員のマイナンバーや、育児休業の対象となる子の情報、振込先口座情報などが必要となります。そのため、従業員から以下の書類を提出してもらいます。

- マイナンバーカードまたは通知カード

- 振り込みを希望する金融機関の通帳やキャッシュカードのコピー

- 母子健康手帳のコピー

被保険者番号などに関する情報のポイント

- 被保険者番号

11桁の番号を正確に転記してください。ハイフンは記入不要です。 - 事業所番号

会社の雇用保険適用事業所番号を記入します。不明な場合は、雇用保険適用事業所設置届の控えなどで確認してください。

被保険者(申請者本人)に関する情報のポイント

- 被保険者氏名

戸籍上の漢字で氏名を正確に記入し、フリガナも忘れずに記載します。 - 出産年月日

育児休業の対象となる子の出産年月日を記入します。母子健康手帳などで正確な日付を確認しましょう。 - 出産予定日

実際の出産日が予定日と異なる場合にのみ、当初の出産予定日を記入します。 - 休業開始年月日

従業員が実際に育児休業を開始した年月日を正確に記入してください。出産日ではないことに注意が必要です。 - 支給単位期間

育児休業開始日から起算し、1か月ごとに区切った期間が「支給単位期間」です。この欄には、支給単位期間の初日と末日を記入します。 - 支払われた賃金額

各支給単位期間に対応して支払われた賃金の総額(社会保険料や税金などを控除する前の額面)を記入します。 - 就業日数

支給単位期間の中に、就業日があった場合には、その日数を記入することが必要です。 - 就業期間

就業日数が10日を超えている場合には、就業時間の記入が必要です。 - 職場復帰年月日

支給申請時点で既に育児休業を終了している場合、その職場復帰年月日を記載します。 - 個人番号

マイナンバー12桁を正確に記入します。 - 被保険者の住所

郵便番号と、都道府県・市区町村からの住所を正確に記入します。 - 被保険者の電話番号

日中に連絡がつきやすい電話番号を市外局番から記入します。

給付金の振込先に関する情報のポイント

- 払渡希望金融機関指定届

給付金の振込を希望する申請者本人名義の金融機関情報を記入します。マイナポータルで公金受取口座を登録済みで、その口座への振込を希望する場合は「㉜ 公金受取口座の利用希望」の欄に「1」を記入します。その場合、金融機関情報の記入は不要です。

育児休業の状況に関する情報のポイント

- 支給対象となる期間の延長事由ー期間

育児休業給付金の支給対象期間を延長する場合には、延長理由や延長期間を記入することが必要です。 - 過去に同一の子について育児休業取得の有無

今回申請する子について、すでに出生時育児休業(産後パパ育休)や育児休業を取得したことがある場合に「1」を記入します。 - パパ・ママ育休プラス制度の活用

配偶者も育児休業を取得することで、休業可能期間を1歳2か月に延長できる「パパ・ママ育休プラス」制度を利用する場合に「1」と記入します。 - 配偶者の情報

出生後休業支援給付金の申請や、パパ・ママ育休プラスの利用に関わる項目です。必要に応じて配偶者の被保険者番号や育休開始日などを記入します。

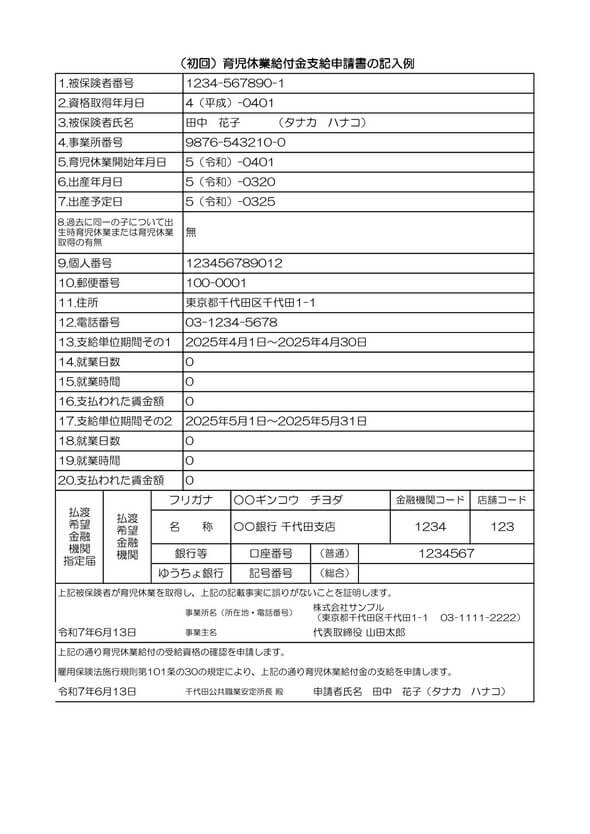

初回の育児休業給付金支給申請書の記入例

マネーフォワード クラウドでは、初回の育児休業給付金支給申請書の記入例をご用意しています。以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。

初回の育児休業給付金支給申請に必要な書類

初回の育児休業給付金支給申請では、育児の事実を確認できる「母子健康手帳の写し」と、振込先を確認する「預金通帳またはキャッシュカードの写し」などが原則必須となります。また、マイナンバーを記入する必要があるため、マイナンバーカードまたは通知カードの提出も必要です。書類が不足すると申請が受理されず、給付が遅れる原因となるため、確実に準備しましょう。

- マイナンバーカードまたは通知カード

申請書にマイナンバーを記入する必要があるため、従業員からマイナンバーを収集します。マイナンバーの取得や利用は厳格なルールを遵守することが必要であり、目的外での取得や利用はできません。 - 母子健康手帳の写し(ない場合は、住民票や出生証明書などで代替可能)

- 目的:お子様の出生の事実と、親子関係を確認します。

- コピーするページ:表紙(子の氏名、生年月日、保護者名が記載されているページ)と、出生届出済証明が記載されているページの2点が必要です。自治体により様式が異なる場合があるため、該当ページを確認してコピーしてください。

- 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

- 目的:申請書に記入した口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)が正しいかを確認します。

- コピーするページ:通帳の場合は、表紙をめくった見開きページ(カタカナで名義が記載されているページ)をコピーします。キャッシュカードの場合は、表面をコピーしてください。

- 被保険者休業開始時賃金月額証明書

育休開始前の賃金支払状況を証明する書類で、給付金の支給額を計算する基礎となります。通常は会社が作成し、申請書と一緒にハローワークへ提出します。 - 育児休業給付受給資格確認票

初回の支給申請書と一体の様式になっています。この書類も主に会社側で記入、準備されます。

初回の育児休業給付金申請を正しく行いましょう

本記事では、育児休業給付金支給申請書の初回手続きについて、記入例を交えながら詳細に解説してきました。

初めての育休申請は、専門的な用語も多く戸惑うことがあるかもしれません。もし記入方法で分からないことがあれば、一人で悩まずに、まずは会社の担当部署へ相談しましょう。この記事が、あなたのスムーズな申請手続きの助けとなれば幸いです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

育児休業給付金とは?育休中の社会保険料についても解説!

育児休業給付金は育児休暇を取得している際に収入を補填してくれる大切な制度です。そこでこの記事では育児休業給付金の支給条件や支給期間などについて分かりやすく解説しました。また、社会保険料の免除など育休中に助かるそのほかの制度についてもお伝えす…

詳しくみる飲食店も労災保険・雇用保険の加入義務がある?手続きもわかりやすく解説!

飲食店を開業し、従業員を雇用する場合は労災保険・雇用保険に必ず加入しましょう。労災保険・雇用保険への加入手続きを怠ると、のちに多額の徴収が行われる可能性があるので注意が必要です。この記事では、飲食店の労災保険・雇用保険の加入義務や、飲食店に…

詳しくみる事業主・パートなど雇用保険に加入する条件やメリット!手続きまとめ

雇用保険とは、従業員へ継続した安定と就職を提供するために設けられた制度です。 雇用保険は、事業主や従業員の加入希望の有無にかかわらず、加入条件を満たした時点で雇用保険への加入が義務となります。 雇用保険へ加入することで、事業主には保険料の負…

詳しくみる労災保険の時効は2年?5年?申請期限と延長ができるケースを解説

労災保険の申請には期限があります。申請が遅れると、受け取れるはずの給付金が受け取れなくなることもあります。この記事では、労災保険の時効について、具体的な期限や起算日の数え方、時効を過ぎた場合の対処法などをわかりやすく解説します。 労災保…

詳しくみる健康保険未加入のリスク

会社に勤めている間は、自分では何もしなくても、会社の社会保険に自動的に加入することになります。しかし、会社を退職したら自分で国民健康保険等の加入手続きを行わなくてはなりません。 転職先が決まっていれば、数週間は国民健康保険に加入しなくてもい…

詳しくみる仕事中の怪我で労災保険を使わないことは可能?メリット・デメリットや事例、判断基準などを解説

仕事中に怪我をした場合、多くの人が労災保険を利用するでしょう。しかし実際には、労災を使わないという選択肢を検討する人も少なくありません。 この記事では、仕事中の怪我において労災保険を使わない選択が本当に可能なのか、メリットやデメリット、具体…

詳しくみる