- 更新日 : 2025年12月24日

雇用保険の喪失手続きはどんなときに必要?期限や書き方も合わせて解説

雇用保険の喪失手続きは、従業員が退職したときや役員に就任したときに行う必要があります。

しかし「どのように手続きすれば良いか分からない」「手続きの流れや期限を把握してスムーズに対応したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、雇用保険の喪失手続きが必要なケースや具体的な手続き方法などをまとめています。

目次

雇用保険被保険者資格喪失届とは

雇用保険被保険者資格喪失届とは、雇用していた従業員が雇用保険の資格を失ったときに提出する書類のことです。従業員が退職した場合や役員となった場合などに提出する必要があります。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、対象の従業員が雇用保険の資格を喪失した日の翌日から10日以内です。所轄のハローワークに提出してください。喪失届に添付する書類は数種類あるため、余裕を持って準備しておきましょう。

書類はハローワークからダウンロードできます。また、オンライン申請も可能で『e-Gov』から喪失届を提出してください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選

社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。

本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要になる主なケース

雇用保険被保険者喪失届を提出しなければならない主なケースを4つ紹介します。4つのケースを覚えておけば、実際に必要となったときでも慌てずに準備できるでしょう。

従業員が退職した場合

雇用保険被保険者資格喪失届を提出するケースとして最も多いのが、従業員が退職したときでしょう。従業員が入社したら雇用保険の加入手続きをしますが、退職したときも雇用保険の喪失手続きが必要となります。

従業員が退職する場合、約1ヶ月ほど前に退職の旨を会社側に伝えるのが一般的です。退職日までに余裕を持って喪失手続きの準備をしておきましょう。

また、従業員が亡くなった際にも喪失届を提出します。亡くなった場合の退職日は法律上明記はされていませんが、就業規則で死亡日が退職日と規定されていることがほとんどです。

従業員の労働時間が週20時間未満となった場合

従業員の労働時間が20時間未満となった場合も、雇用保険の喪失届を提出する必要があります。雇用保険の加入にはいくつか条件があり、条件の一つが「週の所定労働時間が20時間以上であること」です。よって、20時間未満となった従業員は雇用保険の対象外となります。

ただ、一時的に20時間を切っているときは、喪失届を提出する必要はありません。社員からアルバイトに切り替えたり時短勤務になったりして、継続的に20時間未満となる場合に喪失届を提出してください。

該当する従業員が、アルバイトとして契約した日や時短勤務の開始日の翌日から10日以内に提出しましょう。

※参考:厚生労働省

従業員が出向となった場合

従業員が出向した際、雇用保険の喪失手続きをしなければならない可能性があります。在籍出向は、自社(出向元)と雇用関係を維持したままグループ会社や関連会社(出向先)で働くことであり、転籍出向は出向元との雇用関係を消滅させ、出向先との雇用関係を結ぶことです。

転籍出向する従業員の雇用保険は、給与が支払われる出向先の会社が負担します。自社の雇用保険の資格を喪失してから、出向先で雇用保険の資格を取得するよう手続きしてください。

在籍出向のように出向元と出向先の双方から給与を支払う場合、給与を多く支払う会社が雇用保険を負担するのが一般的です。重複して雇用保険に加入することはできないため注意しましょう。

従業員が役員となった場合

従業員が役員となった場合、雇用保険の喪失手続きが必要となります。会社の取締役や役員は、基本的に雇用保険の対象ではないためです。

雇用保険は、労働者が失業したときでも生活の安定を保障するための制度です。役員は経営者の立場に当たるため、労働者ではありません。よって雇用保険も対象外となります。

ただ、役員かつ支店長や工場長などとして働いている人は雇用保険に加入し続けられるケースもあります。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

※参考:厚生労働省

雇用保険被保険者資格の喪失手続き3ステップ

雇用保険被保険者資格の喪失手続きを3STEPで紹介します。

1. 雇用保険被保険者資格喪失届を入手

雇用保険被保険者資格喪失届を入手します。ハローワークの公式サイトからダウンロード可能です。様式のみ印刷するか、内容を入力して印刷するか選択してください。

喪失届の様式はたびたび更新されるため、最新の様式を使用する必要があります。同じ用紙をコピーして使うのではなく、喪失の手続きをするごとにダウンロードし直すのがおすすめです。

また、印刷した様式に不備があると差し戻しとなる可能性があります。掠れている箇所や印字できていない箇所などがないか、印刷した時点で確認しましょう。

2. 雇用保険被保険者資格喪失届を作成

喪失届の様式を入手できたら、作成していきます。「離職年月日」や「被保険者でなくなった原因」など、10項目ほど記入してください。被保険者番号を記入する欄もあるため、喪失手続きをする従業員の雇用保険被保険者証も用意しておきましょう。

喪失届の詳しい書き方は後述しています。「雇用保険被保険者資格喪失届の書き方」をご覧ください。

3. 雇用保険被保険者資格喪失届を提出

喪失届を作成できたら提出します。以下の3通りの方法で提出可能です。

- ハローワークの窓口へ持参

- ハローワークへ郵送

- 電子申請

一つ目は、ハローワークの窓口へ持参する方法です。管轄のハローワークへ添付書類も一緒に持っていきましょう。喪失届が受理されたら離職票を受け取ってください。

二つ目は、ハローワークへ郵送する方法です。管轄のハローワーク宛に添付書類も同封して郵送してください。喪失届にはマイナンバーを記載しているため、特定記録や簡易書留などを利用しましょう。また、離職票を郵送してもらうための返信用封筒も同封します。

三つ目は、電子申請する方法です。電子申請する場合は、喪失届の作成から提出まで『e-Gov』で完了します。添付書類もe-Govにアップロードしてください。喪失届が受理されると離職票が発行されます。忘れずに取得しましょう。

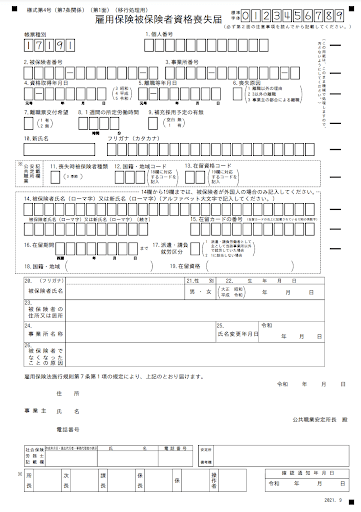

雇用保険被保険者資格喪失届の書き方

雇用保険被保険者資格喪失届の詳しい書き方を解説します。

※引用:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワーク インターネットサービス

【1.個人番号】

雇用保険を喪失する従業員のマイナンバーを記載します。

【2.被保険者番号】

従業員の被保険者番号を記載します。番号は、雇用保険に加入したときにハローワークから交付された雇用保険被保険者証に載っています。

【3.事業所番号】

会社の事業所番号を記載します。番号は、雇用保険適用事業所設置手続きの際に発行された「適用事業所台帳」、資格取得手続きの際に発行された「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」で確認可能です。

【4.資格取得年月日】

資格取得年月日とは、従業員が雇用保険に加入した年月日のことです。加入した年月日も雇用保険被保険者証に記載されています。

【5.離職等年月日】

従業員の退職日を記載します。役員へ昇格した場合は従業員としての最終勤務日、時短勤務になった場合は正社員としての最終勤務日を記入しましょう。

【6.喪失原因】

雇用保険を喪失することとなった喪失原因を、1~3の中から選択します。

- 離職以外の理由:死亡、在籍出向など

- 3以外の離職:自己都合の退職、定年退職、役員への昇格など

- 事業者の都合による離職:会社都合による解雇、希望退職者を募集したうえでの退職など

【7.離職票交付希望】

離職票が必要な場合は「1」、不要な場合は「2」を記載します。転職先が決まっている人や退職したら働かないとほぼ確定している人などは離職票は不要です。

転職先を決めずに退職する人、しばらく休んだら働き始めたいと考えている人などには離職票を発行します。あらかじめ退職後の動向を聞いておきましょう。また、59歳以上の離職者については必ず離職票を交付する必要があるため注意が必要です。

【8.1週間の所定労働時間】

従業員の退職日までの所定労働時間を記載します。会社にもよりますが、1日7時間勤務の35時間、8時間勤務の40時間が一般的でしょう。

【9.補充採用予定の有無】

代わりの従業員を補充する予定であれば「1」、補充の予定がなければ「2」を記載してください。

【10.新氏名】

雇用保険被保険者証に載っている名前と異なる場合に、変更後の名前を記載します。特に名前の変更がなければ空欄で問題ありません。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出時に必要となる添付書類

雇用保険被保険者資格喪失届と一緒に提出する書類を紹介します。離職票を交付する場合と交付しない場合で必要な添付書類が異なるため、注意してください。

離職票を交付する場合

離職票を交付する場合は以下の添付書類が必要です。

離職理由を確認できる書類として、自己都合は退職届、解雇は解雇予告通知書、契約期間の満了は雇用契約書を提出します。

離職票を交付しない場合

離職票を交付しない場合は、以下の添付書類が必要です。

- 労働者名簿

- 出勤簿もしくはタイムカード

- 【契約期間が満了した場合】雇用契約書

なお、59歳以上の従業員が雇用保険を喪失する際は、本人が希望していなくても離職票を交付してもらう必要があるため注意してください。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限

雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、資格を喪失した日の翌日から10日以内です。提出期限を過ぎても受理はされますが、トラブルに発展する可能性があるため注意してください。

たとえば、喪失届を提出すると、失業保険の手続きに必要な離職票を発行してもらえます。喪失届の提出が遅れると離職票の発行も遅れ、失業保険のお金がすぐに受給できずに生活に支障が出る恐れがあります。

また、喪失届を提出しないと再就職先で雇用保険の資格を取得できません。重複して加入できないため、喪失届が受理されるまで取得手続きも保留となります。

喪失届の提出が遅れると、離職した従業員や転職先の企業にまで迷惑がかかります。必ず期限を守りましょう。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出を怠った場合の罰則

雇用保険被保険者資格喪失届の提出を怠ったり虚偽の喪失届を提出したりした場合、雇用保険法の違反となります。

提出しなかった人、虚偽の書類を作成した人は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象です。会社にも罰則があり、30万円以下の罰金が課されます。

喪失届の提出を怠ると、退職者に迷惑がかかるだけでなく処罰の対象となるため、きちんと期限内に提出してください。

雇用保険被保険者資格喪失届以外にもハローワークへ提出が必要な書類

雇用保険の喪失手続きでは、雇用保険被保険者資格喪失届のほかに「雇用保険被保険者離職証明書」も提出する必要があります。一般的には離職証明書と呼ばれており、管轄のハローワークで入手可能です。Webからのダウンロードはできないため注意してください。

離職証明書は3枚で1セットになっています。1枚目が会社の控え用、2枚目がハローワークへの提出用、3枚目が離職者への交付用です。

なお、離職票を交付しない場合は離職証明書は必要ありません。離職票を交付する際に喪失届と一緒に、従業員の退職日の翌日から10日以内に提出してください。

※参考:厚生労働省

雇用保険被保険者資格喪失届は早めの提出を

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が離職したあとにも影響が及ぶ重要な書類です。余裕を持って準備すれば、失業保険の受給や転職先の雇用保険の手続きなどで、従業員や再就職先が円滑に対応できます。

また、喪失手続きは従業員が退職したときに必ず行うため、今後何度も同じ手続きを行います。喪失手続きの流れや準備物を把握すれば、スムーズに進められるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

事業主・パートなど雇用保険に加入する条件やメリット!手続きまとめ

雇用保険とは、従業員へ継続した安定と就職を提供するために設けられた制度です。 雇用保険は、事業主や従業員の加入希望の有無にかかわらず、加入条件を満たした時点で雇用保険への加入が義務…

詳しくみる退職者は算定基礎届が必要?対象者・書き方・記入例を紹介

退職者は基本的に算定基礎届の提出は必要ありません。ただし、退職日によっては届出の対象になる場合があり、誤った対応をすると年金事務所から指摘を受ける可能性があります。 本記事では、退…

詳しくみる雇用保険の会社負担はいくら?計算方法や具体例、軽減する方法を解説

雇用保険は、雇用した従業員が一人でも加入条件を満たした場合、加入が必須とされている制度です。 加入後は、事業主と従業員それぞれにおいて保険料が毎月発生するため、どれくらいの負担が発…

詳しくみる適応障害の労災認定は難しい?手続きや証拠の重要性、デメリットなども解説

適応障害は、強いストレスが原因となって心や体の調子を崩し、仕事や日常生活に支障をきたす精神疾患の一つです。現代の職場では、長時間労働や人間関係のトラブル、業務上のプレッシャーが大き…

詳しくみる基礎年金番号通知書と年金手帳の違いは?提出する場面やよくあるトラブルを解説

就職や転職の際に会社から提出を求められる「年金手帳」。令和4年4月以降は新規発行が終了し、代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されるようになりましたが、制度変更の内容や会社とのやり…

詳しくみる士業の方は注意!社会保険における常時5人以上とは?対応方法を解説

個人の事業所は、従業員が常時5人以上となった場合、一部の業種を除き社会保険の強制適用事業所となります。加入条件を満たす従業員がいる場合には、社会保険の加入手続きが必要です。 202…

詳しくみる