- 更新日 : 2025年11月18日

総労働時間とは?計算方法や年間の上限、1800時間を達成するポイントを解説

労働時間には様々な種類が存在しますが、正しく理解しなければ正確に労働時間を把握できません。当記事では、労働時間のなかでも「総労働時間」に焦点を当てて解説します。よく似た用語との違いや計算方法、総労働時間を抑える方法なども紹介しますので、参考にしてください。

目次

総労働時間とは?

総労働時間(総実労働時間)とは、一定の期間において労働者が実際に働いた期間を表す言葉です。よく似た言葉があるため、まずはそれらとの違いを解説します。

総労働時間と所定労働時間の違い

「所定労働時間」は、企業が就業規則や雇用契約において定めた、労働者が一定期間内に労働すべき時間です。原則として所定労働時間は、法定労働時間である1日8時間、週40時間の範囲内で定める必要があります。

一方、総労働時間は、時間外労働時間(残業時間)なども含むため、法定労働時間を超過することもあります。早退などを行えば、1日の総労働時間が所定労働時間より短くなる場合もあるでしょう。

総労働時間と実働時間の違い

「実働時間」とは、実際に勤務した時間から休憩時間を除いた時間です。労働基準法においては、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間の付与を義務付けています。

たとえば、8時始業17時終業の企業で休憩時間が1時間であれば、実働時間は8時間です。このケースで残業が発生し、終業が18時まで伸びた場合には、実働時間も同様に1時間伸びて9時間となります。実働時間も実際に就業した時間を表す言葉であり、総労働時間と同様と考えてよいでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

出勤簿(エクセル)

従業員の労働時間を正確に把握することは、企業の労務管理における重要な業務です。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「出勤簿」のテンプレートです。 Microsoft Excel(エクセル)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

勤怠管理表(ワード)

従業員の勤怠状況を正確に把握することは、労務管理の重要な基盤となります。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「勤怠管理表」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

残業や有給は総労働時間に含まれる?

総労働時間は、特定の期間において実際に就業した時間を表すため、その期間内に時間外労働を行えば、その時間も総労働時間に含まれます。一方、有給休暇を取得した場合には、実際に就業しているわけではないため、総労働時間からは除外される扱いです。ただし、有給休暇を取得した日は、所定労働時間の労働を行ったものとされ、原則として所定労働時間分の給与が支払われることになります。

日本人の総労働時間の平均は?

厚生労働省の「労働時間制度の現状等について」によると、事業所規模5人以上の事業所における令和3年の年間総労働時間は1,633時間です。10年前である平成23年の1,747時間からは110時間以上減少しており、20年前である平成13年の1,825時間からは200時間近く減少しています。

日本における総労働時間数は、平成20年に政府目標である1,800時間を下回り、その後も減少を続けています。ただし、この数字はパートタイム労働者を含めたものであり、パートタイム以外の一般労働者の総労働時間は、令和3年で1,945時間です。こちらも減少の傾向があるとはいえ、1,900時間台で高止まりを続けており、目標である1,800時間を下回るには至っていません。

一方で、パートタイム労働者の労働時間は右肩下がりに減少を続けており、全労働者平均の年間総労働時間を押し下げている形です。さらなる総労働時間削減には、正社員など、パートタイム労働者以外の労働者の労働時間削減が必要となるでしょう。

総労働時間の計算方法は?

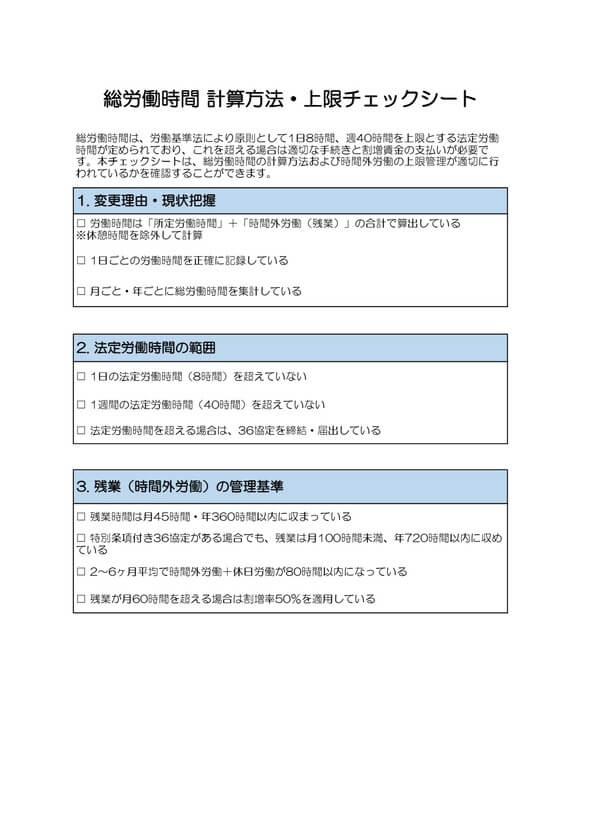

総労働時間の上限は就業形態によって異なります。総労働時間は、原則として就業形態ごとに設定された上限の枠内でなければなりません。就業形態ごとの上限時間の計算方法を解説します。

一般的な総労働時間の計算式

一般的な就業形態であれば、始業から終業時刻までの時間を計算し、そこから休憩時間を除外することで1日の総労働時間が計算可能です。総労働時間を計算する期間における1日の総労働時間の合計時間が一般的な就業形態における総労働時間となります。1日の総労働時間数を計算式に表すと、以下のとおりです。

変形労働時間制の場合の計算式

変形労働時間制を採用している場合、総労働時間は変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内でなければなりません。この枠を超える場合には、変形労働時間制採用の条件である対象期間における1週あたりの平均労働時間40時間以内を満たさなくなってしまいます。法定労働時間の総枠は、以下の計算式で算出可能です。

たとえば、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、対象期間の暦日数が28日であった場合には、以下の時間が総枠となり、この時間内で労働時間を弾力的に運用します。

フレックスタイム制の場合の計算式

フレックスタイム制は、労働者が始業と就業の時刻を決定し、労働時間を柔軟に調整する制度です。清算期間における総労働時間を定める必要があり、その時間は変形労働時間制における法定労働時間の総枠と同様の式で求められます。そのため、清算期間が1ヶ月であれば、その暦日数で計算可能です。ただし、フレックスタイム制における清算期間は最大で3ヶ月であるため、その組み合わせと法定労働時間の総枠は以下のようになります。

- 92日:525.7時間

- 91日:520.0時間

- 90日:514.2時間

- 89日:508.5時間

清算期間を3ヶ月とした場合には、上記の時間内で総労働時間を設定しなければなりません。

裁量労働制の場合の計算式

裁量労働制は、新商品開発やデザイン、研究開発など、業務の進め方や労働時間の配分を労働者の裁量に委ねる必要がある場合に採用される就業形態です。裁量労働制を採用している場合における総労働時間は、実際に働いた時間ではありません。労使協定や労使委員会の決議で定められた時間の労働を行ったものとみなされます。1日8時間を協定や決議で定めた場合、実際には7時間や9時間の労働であっても、8時間労働したものとみなされます。

総労働時間の上限は?

総労働時間は無制限ではありません。法定労働時間との関係上、上限が決まっています。総労働時間の上限について解説します。

1ヶ月の総労働時間の上限

労働基準法では、1日8時間および週40時間を法定労働時間として定めています。また、1ヶ月における労働時間の上限は、暦日数やそれに基づく所定労働日数によって異なります。たとえば、所定労働日数が22日の月であれば、法定労働時間の上限は176時間です。これは、1日の法定労働時間が8時間であることから計算できます。

所定労働日数が21日の月であれば168時間、20日の月であれば160時間が上限となります。

しかし、この時間数では足りず、時間外労働が発生する場合もあります。36協定を締結した場合の時間外労働の上限時間は、月に45時間、1年間で360時間です。したがって、所定労働日数が22日の月であれば、176時間+45時間=221時間が時間外労働を含めた総労働時間の上限となります。ただし、クレーム対応など、通常予見できない臨時的で特別な事情がある場合には、特別条項付き36協定を締結することで、時間外労働の上限時間が延長されます。具体的な時間数は以下のとおりです。

- 年間720時間以内(時間外労働時間のみ)

- 1月あたり100時間以内(時間外および休日労働の合計)

- 複数月平均80時間以内(時間外および休日労働の合計)

特別条項付き36協定を締結した場合には、所定労働日数が22日の月における総労働時間の上限は276時間(176時間+100時間)となります。

年間の総労働時間の上限

1年間の週数は、52.14週(うるう年であれば52.29週)となります。これは、以下の式から計算可能です。

- 365日(年間の暦日数)÷7日(1週の日数)=52.14週

- 366日(年間の暦日数)÷7日(1週の日数)=52.29週

この週数に週の法定労働時間を乗じることで、年間の法定労働時間の上限が計算できます。

- 40時間(週の法定労働時間)×(365日÷7日)=2,085.7時間

- 40時間(週の法定労働時間)×(366日÷7日)=2,091.4時間

上記のとおり、2,085.7時間(2091.4時間)が年間の法定労働時間の上限です。この時間数に、特別条項付き36協定を締結した場合における年間の時間外労働時間の上限である720時間を加えれば、年間の総労働時間の上限を計算できます。

- 2,085.7時間+720時間=2,805.7時間

- 2091.4時間+720時間=2,811.4時間

上記の通り、2,805.7時間(2,811.4時間)が年間の総労働時間の上限と計算できました。

総労働時間の上限を超えた場合の罰則は?

総労働時間には法定労働時間や時間外労働の上限規制などから、上限となる時間が設定されています。この時間数を超えた場合には、労働基準法によって罰則が予定されているため注意が必要です。

時間外労働を命じるためには、36協定の締結が必要です。未締結の状態で法定労働時間の上限を超過したり、休日出勤を行わせたりした場合には、労働基準法第32条や第35条に違反することになります。この場合には、労働基準法第119条によって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

特別条項付き36協定を締結している場合であっても、時間外労働は年間720時間、単月100時間、複数月平均80時間までに制限されています。総労働時間がこれらの規制に触れる場合、労働基準法第36条違反となり、同法第119条によって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。

年間総実労働時間1800時間を達成するためのポイントは?

政府は年間労働時間1,800時間達成を目標として掲げていました。すでに目標は達成されていますが、それはパートタイム労働者を含んだ場合です。パートタイム労働者を除いた一般労働者の年間総労働時間は1,900時間台で高止まりを続けており、さらなる労働時間の削減が企業には求められるでしょう。

労働時間を削減するためには、まず自社の状況を把握することが必要です。業務遂行方法や人員の配置に無駄があれば、それらを見直して適切に設定することで、生産性が向上し、労働時間の削減につながります。また、自動化できる業務があれば、システムやツールなどを使い自動化することも有効な施策です。在庫管理や受発注、データの抽出などの業務は自動化しやすく、労働時間の削減に効果を発揮します。

外部委託できる業務があれば、外部のリソースを用いることも検討に値します。給与計算業務などを外部専門家に任せることで労働時間を削減できるだけでなく、ミスを減らす効果も期待できるでしょう。総労働時間には、時間外労働時間も含まれます。そのため、ノー残業デーやノー残業ウィークなどを設け、時間外労働を行わないという意識付けを行うことも残業時間の抑制につながり効果的です。

総労働時間の理解は労働時間の削減につながる

労働時間を削減することは、労働者のワークライフバランス実現や心身の健康の維持につながります。心身が充実した状態であれば、労働者も万全のパフォーマンスを発揮できるでしょう。

労働時間を削減するためには、総労働時間の理解が欠かせません。総労働時間に含まれる時間や上限となる時間数などを理解し、適切な労働時間の管理を行うことで労働時間の削減に努めましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労働基準法で定められた休憩時間の与え方は?9つのパターン別に解説

業務内容が特殊な場合、休憩時間の与え方について迷う人も多いでしょう。 休憩時間の与え方については労働基準法で細かく定められており、違反した場合の罰則も設けられています。 労働基準法…

詳しくみる裁量労働制における「みなし労働時間」とは?

働き方改革が進む中、多様な労働形態への関心が高まっています。その中でも「裁量労働制」は、専門性の高い業務に従事する労働者にとって、時間に縛られない自由度の高い働き方を実現する制度と…

詳しくみる有給消化中にアルバイトをしてもよい?会社にバレる?確認方法や注意点を解説

有給休暇を消化している間に別の仕事で収入を得られたらと考える人もいるでしょう。しかし、それは法律的に問題がないのか、会社に知られてトラブルにならないか、不安に感じる方もいると思いま…

詳しくみる【テンプレ付】出勤簿のペーパーレス化・電子化の進め方!手書きは違法?

企業は、従業員の始業・終業時刻を正確に把握しなければなりません。正確に把握できないと正確な労働時間を把握できず、給与計算の誤りにつながってしまいます。しかし、手書きの出勤簿ではミス…

詳しくみる勤怠管理システムのメリット・デメリットを徹底解説!選び方のポイントも紹介

勤怠管理システムの導入を検討していませんか?勤怠管理システムは、業務効率化やコスト削減はもちろん、コンプライアンス強化にもつながる多くのメリットがあります。しかし、知っておくべきデ…

詳しくみる24時間勤務明けの休みは休日扱い?ルールや賃金計算、違法ケースを解説

24時間勤務は、医療・福祉・警備・運送など、社会インフラを支える多くの業界で導入されています。 この記事では、労働基準法に基づいて、24時間勤務明けの休みの取り扱い方、適法に運用す…

詳しくみる

-e1762262472268.jpg)

-e1762262460348.jpg)