- 更新日 : 2025年9月22日

就業規則の相談窓口の記載例・サンプル|パワハラ防止措置の義務化についても解説

企業の健全な発展と、従業員が安心して働ける環境の構築において、ハラスメント等の相談窓口の設置は極めて重要です。特に、2022年4月から中小企業を含む全企業にパワーハラスメント(パワハラ)防止措置が義務化され、相談体制の整備は待ったなしの状況です。

しかし、人事労務担当者の方からは、「就業規則に相談窓口をどう規定すればいいのか?」「パワハラ以外のハラスメントにも対応できる記載例が欲しい」「厚生労働省のモデルだけだと自社に合うか不安」といったお悩みを多くいただきます。

そこで本記事では、相談窓口の設置義務や運用のポイントを包括的に解説します。相談窓口の記載例を含む就業規則一式のテンプレートをご用意しましたので、ぜひダウンロードして職場環境の整備にお役立てください。

目次

パワハラ防止法で定められた相談窓口の設置義務

2020年6月にパワーハラスメント防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、パワーハラスメントに対する防止措置を講じることが義務化されました。経過措置期間の設置により、当初は大企業のみが義務化の対象でしたが、2022年4月からは中小企業を含むすべての企業で防止措置を講じることが義務付けられています。講じるべき防止措置には、相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することも含まれます。また、セクシュアルハラスメント等に関しても、男女雇用機会均等法などで同様の措置が求められており、相談窓口の設置は法的に必須の対応となっています。

相談窓口が企業にもたらすメリット

相談窓口の設置は、法的義務を果たすだけでなく、企業にとって多くのメリットをもたらします。

- 職場環境の改善と生産性の向上

従業員が気軽に相談できる体制は、問題の早期発見に繋がり、より働きやすい職場を実現します。これにより、従業員の定着率やエンゲージメントが向上します。 - 訴訟リスクの低減

問題が大きなトラブルに発展する前に対処することで、企業の経済的・社会的損失を防ぎます。 - 企業イメージと採用競争力の向上

従業員を大切にする姿勢(安全配慮義務の履行)は、企業の社会的評価を高め、優秀な人材の確保にも繋がります。

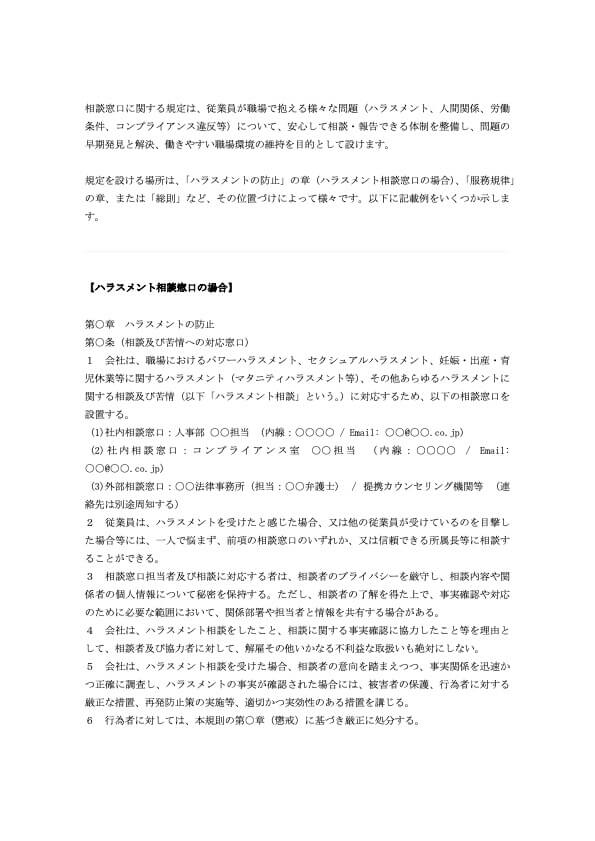

相談窓口の規定を含む就業規則の記載例・テンプレート

「具体的にどう書けばいいのか?」という疑問にお応えするため、様々な状況に対応できる相談窓口の規定を含んだ就業規則のテンプレートをご用意しました。ぜひダウンロードして、自社の状況に合わせてカスタマイズしてください。

相談窓口を就業規則に規定する上で重要なポイント

テンプレートをご活用いただく上で、特に意識していただきたい重要なポイントを解説します。これらの点を押さえることで、より実効性の高い規定を作成できます。

担当者・連絡先を具体的に明記する

誰に、どうやって連絡すればよいのかが分からなければ、窓口は利用されません。「人事部 〇〇担当」「内線 1234」「Email soudan@…」のように、担当者や部署、連絡先を具体的に記載することが不可欠です。これにより、従業員は迷わずアクセスできます。

複数の相談ルートを用意する

従業員が相談しやすい環境を整えるため、複数の相談窓口を設けることが非常に有効です。例えば、人事担当者とコンプライアンス室、さらには社外の弁護士事務所やカウンセリング機関を併記することで、相談内容や担当者との関係性に応じて従業員が窓口を選べるようになります。また、匿名での相談ルートを用意することも、利用のハードルを大きく下げます。

プライバシー保護と不利益取扱いの禁止を約束する

相談窓口が機能するための大前提は、「相談しても安全である」という信頼です。そのためには、「相談者のプライバシーは厳守すること」と「相談したことを理由にいかなる不利益な取扱いも絶対にしないこと」を就業規則に明記し、会社としての約束を明確に示すことが極めて重要です。

相談窓口を「生きた窓口」にするための運用ポイント

就業規則に窓口を規定することはスタートラインです。従業員が実際に利用し、問題解決に繋がる「生きた窓口」にするための運用上のポイントを解説します。

周知・研修を徹底する

相談窓口を設置しても、従業員に知られていなければ存在しないのと同じです。入社時研修での説明、社内ポータルへの掲載、ポスター掲示など、あらゆる機会を通じて繰り返し周知することが重要です。特に管理職には、相談を受けた際の適切な一次対応や、相談者への二次被害を防ぐための研修が不可欠です。

相談担当者の専門性を高める

相談担当者には、傾聴力や秘密保持に関する高い倫理観が求められます。担当者には、ハラスメント対応やメンタルヘルスに関する専門的な研修を実施し、スキルと知識を継続的にアップデートしていく体制を整えることが重要です。担当者の孤立を防ぎ、客観性を担保するためにも、複数名で対応する体制が望ましいです。

外部専門家との連携体制を構築する

複雑な事案や法的な判断が求められるケースに備え、弁護士や社会保険労務士といった外部の専門家といつでも連携できる体制を整えておくことが有効です。社外窓口を設置することはもちろん、社内担当者が対応に窮した際にすぐに助言を求められるバックアップ体制があることは、担当者の安心にも繋がります。

テンプレートを活用し、信頼される相談窓口への第一歩を

本記事では、就業規則における相談窓口の重要性から、規定を作成・運用する上でのポイントまでを網羅的に解説しました。

相談窓口の設置は、法律で定められた義務であると同時に、従業員が安心して能力を発揮できる職場環境を築くための基盤です。今回ご提供したテンプレートを活用し、まずは貴社の就業規則に適切な相談窓口の規定を設けることから始めてください。

そして最も重要なのは、その窓口が「いつでも、誰でも、安心して利用できる」と全従業員に信頼されるよう、継続的に周知・改善していくことです。本記事とテンプレートが、そのための確かな一歩となれば幸いです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

特定技能とは?目的や種類、在留資格を解説!

特定技能制度は外国人労働者を受け入れるために、2019年に創設された制度です。労働力不足解消を目的とした制度で、特定技能外国人には5年の在留資格が与えられます。特定技能1号と特定技能2号があり、1号は12分野、2号は2分野での就労が可能です…

詳しくみる【出勤簿テンプレ付】従業員管理のペーパーレス化の進め方やシステムの選び方を解説

紙媒体で人事労務管理を行っている企業も未だに多く存在します。しかし、不正確なだけでなく、効率もよくありません。従業員管理の効率化を図るには、ペーパーレス化が不可欠です。当記事では、従業員管理のペーパーレス化について、メリット・デメリットをは…

詳しくみる労使関係とは?トラブルを防ぎ、良好な関係を築く方法を簡単に解説

働き方の多様化や法改正が進む現代、企業が持続的に成長するためには、健全な労使関係の構築が重要です。労使関係が良好な企業は、生産性や従業員の定着率が高まる傾向にあります。 この記事では、労使関係の基本的な意味から、対等な関係を支える法律、現代…

詳しくみる問題社員に退職勧奨するべき?進め方や注意点、解決できない場合の対応も解説

社内の問題社員への対応による、生産性の低下に悩む人はいるのではないでしょうか。問題社員への退職勧奨を検討しつつも、本当に実施して良いか迷っている人もいるかもしれません。 本記事では、問題社員に退職勧奨をするべきかどうかや、実際に退職勧奨する…

詳しくみる離職票の書き方・記入例|ハローワークへ提出する前に確認すべきポイントも解説

退職後、会社から離職票が届いたものの、どこに何を書けばいいのか分からず、手続きが進められないと悩んでいませんか? 離職票は、失業手当の受給手続きに欠かせない重要書類です。もし記入内容に不備があったり、会社が記載した内容をよく確認せずに提出し…

詳しくみるABWとは?新しい働き方に合わせたオフィス – メリット・デメリットを紹介

ABWとは、業務内容や気分によって働く場所や時間を決める働き方です。フリーアドレスはオフィス内の自由な席で働くワークスタイルを指すのに対し、ABWはカフェや自宅など自由なスペースで働くワークスタイルを意味します。近年では、働き方改革などによ…

詳しくみる